做書:

这次做書者说,大概是带给读者最多惊喜的一次,比如这位做書者并不是从他的书、也不是从一个编辑的常规工作开始他的演讲;比如这是第一次有编辑如此严肃地去直面我们所处的时代,认真地思考mook这种新式“书籍产品”的真实内核,比如这位年轻的编辑已经有意识地去拓宽“编辑”的定义,比如时下最成功的Mook品牌《知日》、《知中》的出品人苏静其实是一位男性的事实。(是的... 我想对于很多读者来说,最后这个惊喜胜过所有前者的总和,尤其是当你看见刚刚经历一场车祸的

苏先生

,脸上肿胀带伤出现在你眼前,神采飞扬地讲上三个小时之后)。

*Mook(杂志书),来自英文杂志和书的混合体,

M

agazine+B

ook

,是一种新的图书产品形式。

在纸书唱衰的年代,如何做一本人气“杂志书”

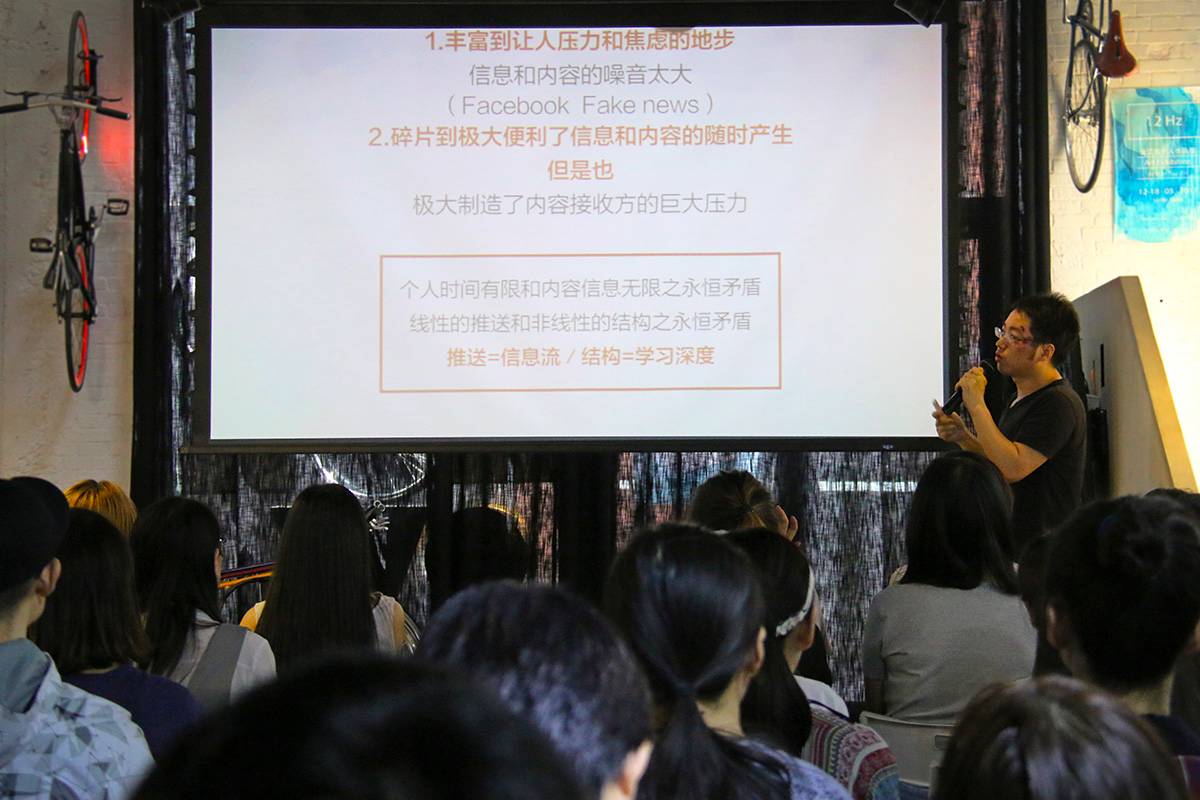

《知日》创刊于2011年,那是一个大呼“纸书将死”的时代。接下来的“腥风血雨”中自媒体大面积冲击纸媒;互联网、手机客户端的内容生产彻底改变了大众的阅读习惯;信息以碎片的形式疯狂入侵大众的思维认知领域。这时候以纸质出版物作为载体出版的《知日》出现,怎么看都是逆时代而行,简直画地为牢。苏静解释了他眼中的互联网与出版的关系,或许这就是逆境中诞生的《知日》能成为人气杂志书的原因。

最普遍的论调是以纸质书为特征的出版业和互联网是对立的,这是我们认知带来的最大误解。互联网的内容生产本身也是出版的一环,一直与互联网交织生长。不要觉得只有纸质书编辑是一群特有情怀的人。出版社、媒体、互联网公司只不过是分工不同,但他们都是在生产内容,达成对内容的传播。他们都是时间线上的一个节点,做着本职工作。

无论身处互联网还是出版,我们无差别地面对着前所未有的信息丰富,由此带来了前所未有的信息碎片化和前所未有的信息接受压力。所以

我们现在前所未有地需要筛选和优化内容。

这个背景中,只有出版业、编辑充分发挥“过滤器”的职责,信息传播才会更高效。

让《知日》团队成为品牌本身

经过过滤之后的精华就是一个产品最核心的部分:内容品牌。

《知日》在读者眼中可能就是一本人气杂志书,但影响是潜移默化的,杂志书只是一个呈现形态,实际上从《知日》到《知中》正是品牌化的过程。《知日》团队就是通过这样的方式来打造品牌的:

1、基于垂直关键词的内容

(目标定位)

:关键词选中了很有人气的“日本”,所以名字叫《知日》。接下来想了解中国,关键词就是“中国”,那就做《知中》。所以不管你是要开始什么样的垂直内容探索,一定得确定一个核心主题、关键词。

2、品牌化

(方法论)

:品牌不是logo,是一种行为准则,它决定了你能做什么,不能做什么,是一种非肉身的人格。

3、做自己喜欢且擅长的事情

(自己是谁)

:在做事情之前,问自己,你是真的喜欢吗?喜欢都不一定做得好,更何况你不喜欢的。擅长且喜欢最好,但不擅长,也会因为喜欢而变得擅长。

4、做别人没有做的事情

(无人之境)

:别人去过的地方,就不要去了。不要在既有市场上去和别人抢资源,这样太被动。

从《知日》到Mook的“思维导图”

《知日》是国内最先出现的Mook,苏静认为Mook的本质是:

内容聚合在纸质出版物上的体现。

除了上面所说的做别人没做过的事情,为什么要去挑战这样一个在国内没有前人经验的出版模式呢?

1 更主动的产品选题响应

苏静在做《知日》的时候并不是为了蹭Mook的“热点”。他说“我没有带着情怀进入出版行业,也不看书,我真的不看书。”但他想,为什么图书市场会存在呢?因为书可以卖钱。为什么可以卖钱呢?因为它有价值,

可以解决一些问题

。

“当我在出版社待了很多年后,做了一些畅销书,像袁腾飞之类的。做了这些书之后发现,我要很被动地找一些作者,还要和别人抢作者。”如果做村上春树的书,编辑们就得等他写出来一本书。“所以我想,编辑能不能更主动一些,日本不是只有村上春树、东野圭吾,我们应该更主动一些。”那么怎么样才能对日本有一个更持续的了解呢?

这一想法如何体现在书上?日本热门文化关键词很多、很碎,一个词足以成为一个主题,所以最好做一个书系并连续出版,而这个书系还需要一个品牌,这种模式很像杂志,也很像传统的套系书。但苏静想“我不想在既有的市场上抢东西,而应该去挑战更难的东西。”书和杂志已经很多,于是他想到了Mook。

Mook为什么有挑战?如果你翻开《知日》就会发现,在这本书里,编辑也是作者,团队的编辑主导着整本书的线索。苏静称这个职能为:制作人or大编辑。那么多日本的作者在写日本,可用的信息很多。所以编辑就要做好内容驱动的工作,将零散的部分通过一个主题整合出来。

2 整合方式:碎-整-碎。

基于互联网的碎片化阅读,使得人们很难看到一个完整、系统的概念。说起日本,只想到武士道、切腹、樱花、物哀、匠人等这些零散的概念。于是苏静决定用自己的编辑来细化研究“武士道”的问题。事实上,更多传统杂志也在特集化。不光整合概念,还要把内容做“碎”,碎片化已经成为大众阅读习惯,现在流行的论调是利用碎片时间做正经事。人们已经习惯了阅读三分钟然后就去做其他事,那么在内容上也选择适应读者的阅读习惯,这就是

“整合概念主题”并“做碎内容”

。

碎-整-碎

就是苏静产品概念的核心。而这个产品概念落实到一本书上,必须由编辑来完成。

「编辑力」是让你走向人生巅峰的神秘力量

了不起的编辑力,它有多么了不起?读完下文,你会发现「编辑力」不光关乎编辑这个职业,生活处处需要被“编辑”。

作者

就是

编辑

一句话的人。

编辑

就是

编辑

一本书的人。

作曲家

就是

编辑

一首歌的人。

音乐制作人

就是

编辑

一张专辑的人。

导演

就是

编辑

一部电影的人。

我们

就是

编辑

自己的人生、

编辑

这个世界的人。

乔布斯说:

编辑力=创新的本身

创新就是把各种事物整合到一起。所谓创新或创意的人只是看到了一些联系,然后总能看出各种事物之间的联系,再整合形成新的东西。这就是创新。

既然编辑力这么重要,我们应该如何提升呢?

1 一个经典争论话题:形式和内容同样重要?

一句话就可以反驳:对设计师而言,他的设计就是他的内容。所以,这个问题是个伪问题,即它根本没有提问的必要。

2 逻辑力与感受力

失去逻辑,失去很多;失去感受,失去一切。逻辑固然重要,但作为编辑,敏锐地感受更加重要。

3 可视化/infographics

这种能力特别了不起,应该是现代人类的一种基本思维能力,相比动物,现代人类有把事物抽象化和概念化的力量。

在现代人类社会中,编辑的使命到底是什么?

是尽最大可能性地传播自己编辑的内容产品,

而将抽象概念或非抽象概念可视化,几乎是编辑完成自己使命最好用的工具。这里的编辑一词,是相对广义的概念。

4 主动权

掌握主动权到底重不重要?当然重要。

编辑不是作者的服务员

,而是一个帮作者优化筛选内容的中枢神经。要有

大编辑/小作者

的魄力,这是一个编辑最基本的态度和观念。

5 编辑力是一种技术

文不能造字,武不能防身?当然不是,编辑的职责是编辑文字。编辑文字就是写作,写作就是文科生的代码。

6 如何达成编辑力的最高层次?

要有献祭自己的勇气,不要做祭坛旁边的观众。献祭自己的目的是要搞清楚,我为什么要做这件事?找到并认同自己,与自己达成和解。

7 培养思考力

这里有两个示范榜样:

马斯克的第一原理式思考,彼得泰尔的从0到1

。

在亚里士多德的书中,第一原理是这样表述的:“在每一系统的探索中,都存在第一原理,它是一个最基本的命题或假设,不能被省略或删除,也不能被违反。”从这段话中,我们可以想象,这里的“第一原理”相当于数学里面的公理。

而从0到1,是说失败者才去竞争,创业者应当选择垄断,创业开局十分重要。

两者都特别否定一种流行现状:我们已经习惯于使用比较思维和竞争思维。不要去模仿或去抄袭成功案例,也不要用成功案例来和自己比较。

8 解决问题的能力

不要热衷于把话说得滴水不漏,而是要热衷于真的去解决问题。一本书一定要能解决某个问题,好的编辑力就是通过编辑工作直接解决这个问题。

从《知日》到《知中》的编辑力

王菲菲:

我也是

第一次听苏静将做这个产品的想法完整地描述出来,在我看来,能将一件事做到顶端的人,都是特别的人。苏静就是这样的人,脑洞很大。我们四年前认识,一起合作做《知日》。我曾问过他,《知日》这本书你会做多少期?苏静回答说,100期。我当时想这不可能吧。

四年的时间,我看到苏静所做的《知日》、《食帖》、《日和手帖》和现在的《知中》市场反响越来越好。我看到苏静不仅把这些当成一本书来做,而是一个文化品牌。能用这样的思维,做这样一个产品,在出版界是鲜有的。我曾问过苏静,《知中》要比《知日》难很多,因为日本的很多文化对中国读者来说是一个很时尚、很新鲜的代名词,但面对中国就不一样了,读者很熟悉中国文化,什么才能给他们新鲜感,唐诗?宋词?元曲?你想怎么做《知中》呢?

我想借今天的机会,问问苏静他是怎么想的?怎么把一些耳熟能详的内容做出现代性,他又是怎么理解现代性的。

苏静:

我为什么要做《知中》,因为我们连自己都不了解。大家都去日本啊、欧美旅游,我并没有师夷长技以制夷的志向,学习一下别人的文化。而且中国这么大的地方,为什么不做中国的从0到1,我们为什么还要搭别国的便车?现在大多数人开的汽车、坐的飞机都是外国的,互联网也是国外的。所以如何清除地认识“中国”这个概念在我看来很重要。做《知中》不是为谁做,是为我自己做的,因为我很想去了解中国。这也是当初做《知日》的想法。我不是这个行业的专家,但这就是我做事的立场。

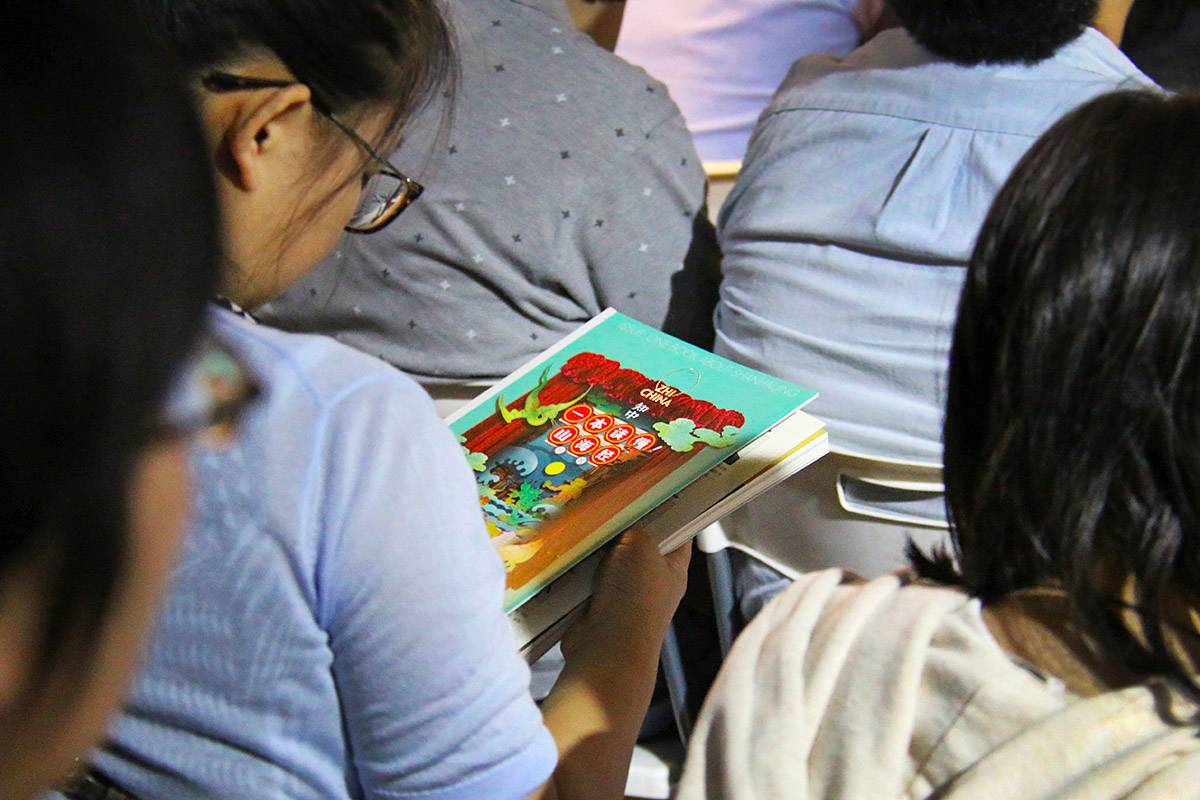

在我看来,现代性就是未来性。我们如何创造?首先得梳理自己,建立自己独特的思维方式。看一下《知中》已经出版的几期主题:“山水”、“再认识李小龙”、“孙子兵法”、“民谣啊民谣”、“竹林七贤”到最新的“山海经”,都是相对传统的选题。我希望《知中》能够让中国的年轻人喜欢消费中国的文化,这就是未来性,也是现代性。

可能很多人会质疑,已经被做烂的传统文化,还有被消费的价值和空间么?

但是《知中》让我们看到,“重新编辑”过的中国文化,比任何一种陌生的异国文化更具吸引力。最新一期的《一本读懂!山海经》的内容监制元美说,在采访北大的美术系主人李淞教授时问及《山海经》对现代人有什么帮助?

李淞教授回答:“让我们拥有对不可知的世界,或者我们知之甚少的世界的想象力。现在的年轻人被生活的压力,柴米油盐、住房、工资、工作岗位,被这些现实生活压得喘不过气,我们没有时间去想象,也没有时间去作诗,甚至没有时间去做梦。你说看《山海经》有什么帮助?没什么帮助。在涨工资、买房子、衣食住行任何方面都不会有帮助。但它是潜移默化的,它告诉你中国人长久以来是这样想问题,然后也使得你从日常的精神压力中走出来,短暂地休息一下。你会发现,还有这样一种想象方式、生活方式,慢慢地你就不会轻易被世俗的生活击垮。”

这些改变,就是文化的力量。你能说它没有价值吗?它太有价值了。这些文化的价值也太需要相匹配的编辑力。对于编辑而言,不是没有好选题,文化中大有其在,但重点是你是否具备驾驭优质选题的能力。

讲真,中国文化酷起来,真是谁都不服!

做書原创文章,转载请联系作者授权

点击图片,回顾好文👇

▼点击了解更多有趣的内容