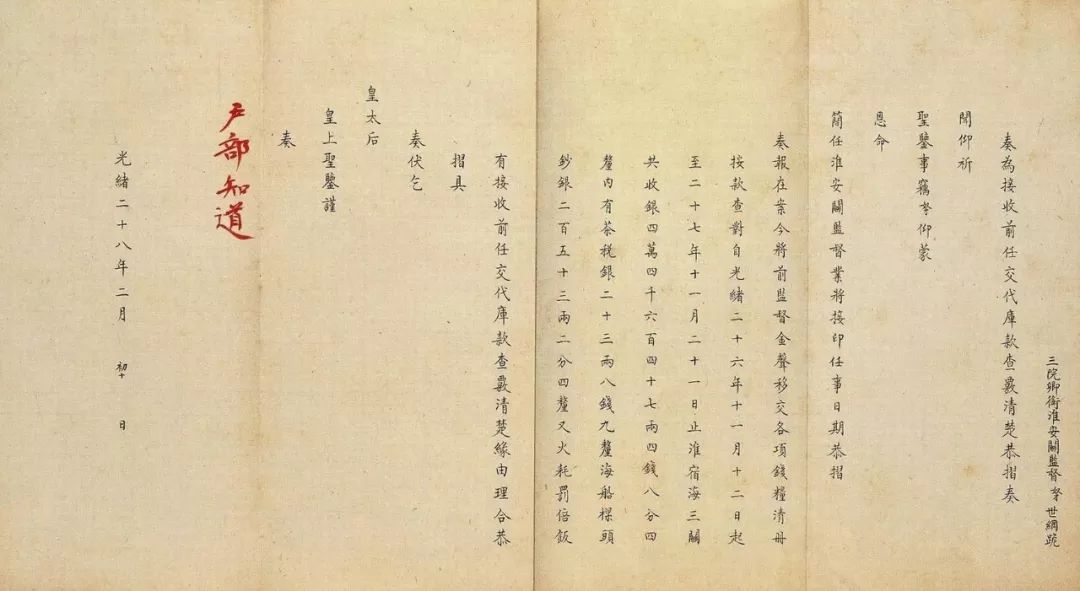

清代的影视剧里动不动就说“

往宫里递折子

”,但奏折真递进去了又会怎么样呢,皇帝会不会看得到呢?除了皇帝还有哪些人能看到?

▼

1.一般奏折(外折)

本小节所说的

“奏折”都只指外官呈递的奏折。

京内奏折情况较为特殊,请看下一小节。

奏折由具奏人缮写后,放入折匣,交给赍折人,或自备脚力、或驰驿带来北京。

赍折人一般是

具奏人的“家人”

,即长随、仆人等具有人身依附关係之人;也有很多具奏人(特别是将军、总督、巡抚)以所辖标下亲信军官为赍折人。

赍折人来京后,径赴宫门。朝廷派有引导官员在东华门值日,将赍折人领至景运门内九卿房,亦即外奏事处,向值班官员(多为内务府官员,乾隆后期开始杂用部院司官)呈递奏折。

接着,这些奏折会交给内奏事处的太监,进呈御览。

若遇皇帝住圆明园,则在圆明园之出入贤良左门外朝房由外奏事处官员递接。若遇巡幸,或赴行在投递,或交与留京办事处随题本等一并传递。

皇帝阅看奏折后,

或留中,或直接以朱笔在奏折上写出批示(称为“朱批”),或以颁布上谕的方式进行回复。

理论上讲,皇帝可以独立完成奏折的处理。

对于朱批奏折,皇帝批写后可以由奏事处将奏折返回给赍折人。而对于用上谕回复的奏折,则可以由奏事处对赍折人直接传谕。

目前一般认为,

雍正时期(1723-1735)奏折都是皇帝独立处理

(也有些人有不同意见,尚未得到确证)。

不过,可以肯定有部分奏折会在皇帝阅看后交给内廷几名亲信,如怡亲王允祥(1686-1730)、大学士蒋廷锡(1669-1732)、张廷玉(1672-1755)等少数几人阅览,乃至提出建议等。

此一时期的军机处(军需房)专为办理西北对准噶尔战争之军务,与内廷并非一致。

从乾隆帝即位(1735)后开始,情况有所变化。

内容较为简单的奏折(如请安折等)朱批“览”等寥寥几字后直接发出,皇帝独立处理。而内容比较重要的奏折,皇帝阅览后并不独立完成处理过程,而是发交军机处(乾隆初年则为总理事务处)协助处理。

军机大臣

(乾隆初年为总理事务王大臣)每日接收发下之折,逐折阅看。有些朱批是简单的行政动作,例如朱批“该部议奏”者,则将奏折发交外朝。有些如朱批“另有旨”、“有旨谕部”等,则要在每日皇帝召见军机大臣时捧入请旨,记录皇帝针对奏折的上谕。

还有一些奏折需要军机大臣们作出必要的调查,

将处理建议缮写为奏片(这种奏片一般称为“议覆片”),呈交皇帝,皇帝根据原折和军机处奏片作出“宸断”。在实际工作中,最后皇帝颁发的上谕,有时就是由原折和奏片文字修改而来。

发下军机处的奏折,军机处下属方略馆之吏员“供事”会抄写多件副本,并根据时间(即“月折包”由来)及特徵(牵涉事务、处理流程等)而分类,彙入对应的档册。

奏折处理完毕后,雍正时期一般会将经过朱批的奏折交给赍折人带回

,以便具奏人获知皇帝旨意。由于奏折上写有皇帝旨意,因而必须定期回缴。而乾隆时期开始,许多奏折的正式答复是以明发或廷寄上谕的形式作出的,原折带回的意义就小多了。

▼

2.内折

所谓内折,

即在京部院寺监及八旗衙门所缮具的奏折。

内折制度

产生时间应该很早

,雍正朝《起居注册》之中已不乏有部院衙门以“一折”奏事、皇帝将奏折交给内廷大学士的记载。但是否已经发展出相应的内折处理制度,至今仍不清楚。

不过,雍正帝去世后,乾隆帝初即位,曾谕部院、八旗,有启奏事件,先交总理事务处阅看,再赴奏事处,而各省督、抚、提、镇、学政奏折则照旧例,是此时内折、外折有别,应已为常识。

大略而言,

目前所见内折处理流程多为晚清时人的说法

,尤为重要者为瞿鸿禨(1850-1918)之说:每日清晨,各部院衙门笔帖式持折在东华门外等候,外奏事处的内务府官员将他们领入景运门内九卿房,取走奏折——换言之,和外折的区别在于每天只收取一次。

外奏事处官员再将这些奏折交给内奏事处的奏事太监,由太监交给皇帝或皇太后(毕竟是晚清时期嘛)阅览。阅览毕,对奏事太监口传谕旨,太监再口传于军机处,军机处对照奏折清单缮写。原折发还各衙门,由于多无朱批,不用回缴。

而实际情况则可能有不同。

刘文华检视了军机处的工作日志《随手登记档》,认为大多数内折并未由军机处发下,而是皇帝直接传旨给太监、太监传旨与奏事官、奏事官再传于各衙门奏事人。换句话说,上述流程之中军机处的环节被跳过了。

但考虑到清季大多数事宜都要由军机处参与,内折所奏多非机密(清代在京部院衙门基本没有什么保密意识可言),并无摒弃军机处于内折处理流程之外的必要。

内折多系例行奏报钱粮等事或就某事件提供行政建议

(所谓“部议”或“部覆”)等,按照清代一般办事习惯,它经常直接和军机处办理的“外折”是接续的,皇帝阅览奏折后会召见军机大臣、发阅奏折询问意见,再对太监传旨作为奏折结论。

因此尽管大多数内折并未直接发交军机处,但军机处依然参与了这一过程。

对这一流程的常见质疑是:

太监只靠听传谕旨,如何能记得准?

实际情况是,京内奏折本身数量甚少(刘文华估计约占全部奏折的10%左右),而且其谕旨往往极短,多为“知道了”、“依议”、“另有旨”等。

震钧《天咫偶闻》的说法,太监及奏事官员是在奏折封套表面用手指甲划出记号,“横知竖议”,此说未知是否确信,但总之应该不难记。

▼

3.特殊情况

☛

3.1康熙时期“密折奏事”

康熙时期已经有皇帝亲信用密折奏报外间雨水、粮价及诸般见闻,类似于后世之“外折”,有满文也有汉文。

(密折)

此外,

皇帝在外巡狩时,

会有皇子或在京亲信大臣如大学士伊桑阿、武英殿总管赫世亨、和素等定期以满文缮折报告见闻及交办事务进展,步军统领衙门也会以满文缮折报告京师一些重要案件,这些类似于后来的“内折”。

整体而言,此一时期的奏折

(尤其是满文奏折)性质较为复杂,不甚系统,更像君主与具奏人之间的私人通讯,与后来成体制的奏折制度并不相同。

康熙时期的密折,亦由赍折人来京递交,内务府有固定几名带有“奏事”头衔的官员,品级大约在五六品之间,专司接收奏折。

但不确定是否由前述奏折传递流程递入。

部分奏折朱批后直接由奏事官员返回给赍折人;还有大量的奏折没有朱批,不知道会如何处理。

☛

3.2咸丰帝逝世后赞襄政务王大臣时期(1861年8月22日~11月2日)

咸丰帝逝世时,遗命以载垣、端华、景寿、肃顺、穆荫、匡源、杜翰、焦祐瀛等八大臣赞襄政务,称为赞襄政务王大臣,事实上在此后一段时间内代替了军机处,承担了在热河处理奏折的职权(但下属办事人员仍用军机章京)。

每日奏折仍直达御前,

两宫皇太后先阅,然后发给八大臣,八大臣拟定谕旨后交由两宫皇太后钤印,再正式发出。

咸丰帝逝世前,载垣等人已经秉政,每日将对奏折的意见“夹签进呈”,咸丰帝基本不加修改;咸丰帝逝世后,主上年少,八大臣益为专擅。

他们要求

各省提交奏折时必须将奏折目录另缮清单单独呈交他们

,以便稽核。

并且还试图绕过两宫皇太后钤印,以便利用新皇帝年幼无知、无法拒绝的弱点,直接以皇帝名义批示奏折(尽管并未成功)。11月2日,“辛酉政变”爆发,八大臣被废,此一体制告终。

☛

3.3同治、光绪两朝之皇太后垂帘听政时期

在同治、光绪两位皇帝亲政以前,奏折先交皇太后阅览,然后发交军机处。军机大臣阅看后,当日召见时询请太后意见,再行缮拟谕旨,次日再进呈皇太后阅订,最终由军机处代批。