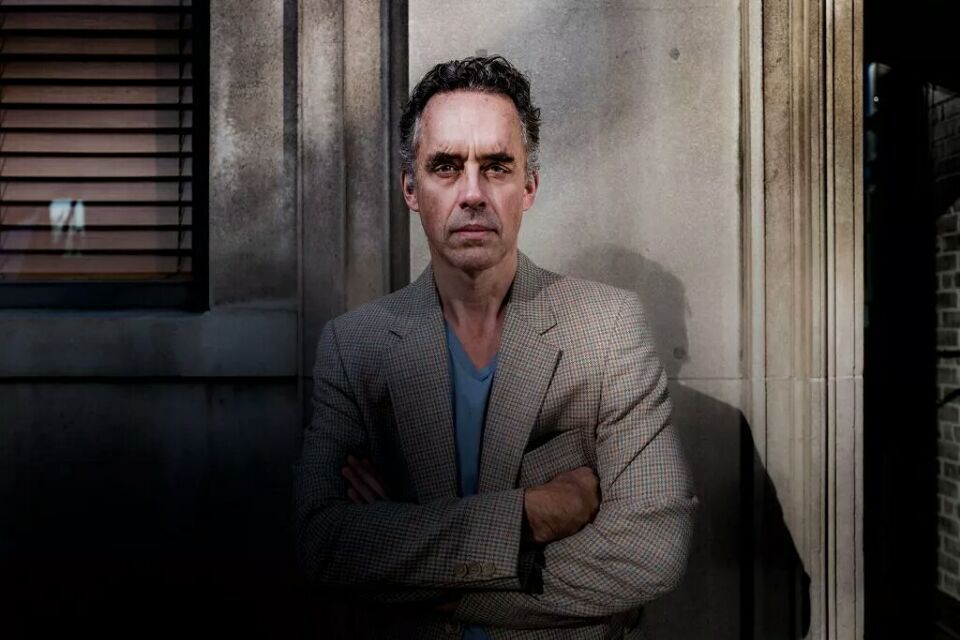

最近,一段英国广播公司(BBC)第四频道的电视采访视频在Youtube上爆红。被采访者是加拿大多伦多大学的心理学教授Jordan Peterson,他与女主持人Cathy Newman针锋相对的辩论,并把人类与龙虾做了比较。这次辩论被Peterson的粉丝称为一场反抗“政治正确文化”的胜利。Peterson从2016年开始声名鹊起,成为西方颇具影响力的右翼学者,他通过给老套的右翼言论披上“科学、理性”的外衣而收获了一大票粉丝。今天请罗神谈谈这个话题。

▽

沃勒斯坦曾经试图消解化保守主义和自由主义的应然探讨。对于某种社会变革前后(无论是法国大革命,还是新进步主义运动等等),一波人对于现秩序的破碎以各种理由表示不认同,对于变革运动内蕴的意识形态产生恐惧和警惕,开始重构他们所认为的一些习惯法或者自然合理性。

在保守者的天然直觉中“某些自然价值衰退了,我们需要重新找回来”,而在这些人探讨的意识形态主体是“个人”。

而对于变革者而言,消除前时代遗留的非理性残余,去塑造一个普适的、完成了的世界观。他们探讨的意识形态主体则是“总体性的人类”。

而性别变革也是这样一类变革,但出于话语上的弱势,保守主义者一般会将话题转换成“现代社会某种精神传统的缺失”(反对社会文化的出离),“某种社会结构的缺失”(反感对家庭和传统的解构),以及“某种公民精神的缺失”(反感左派的公共政治)。

而美国的商业媒介,长期存在的两种思潮的交锋形成了一系列不言自明的场景结构和语料库,以至于各方在争论过程中,揣测别人动机并区隔对方的身份成了主要攻击手段。这使得,本身对Liberal和女权主义带有强烈恶意的中文网络语境中,对于严父般“理性”的教授带有某种推崇。

但事实可能不是这样。

影像机器对于人的感官摄取,使得带来的

是

包装好的情景化知识,甚至是一种操演。

劳埃德吐槽过一种男权语境中常见于男性说教中的“理性”:

1.这里的理性是维持现有常态的

某种姿态

,将某种激进否定视作一种“情绪化”。所以他不是理性,而是淡化否定话语的合理性;

2.试图消解否定者的亲知经验;

3.在话术上采取了一个防守者的态势。类似于辩论中完全流于技巧的某种拆辩;

4.诉诸无知。对于尚且无法成定论,还仅作为“主张”的探讨,对于结论本身应该用悬置的态度。但很多人在此

逻辑滑坡

,对方立论不足只能推出立论者的逻辑链有问题,而不能推广到自己相反的立论一定正确。

而在诉诸无知的前提下,又在诉诸常识。这里的常识在于,他认定了一个他那里自洽的解释逻辑,然后在不实证或辩护自己这套东西的情况下,推广了一套价值观。

于是形成了这个糟糕的辩论。女主持人的问题在于刻意的断章取义;而这位教授的诡辩在于,“你说的这个论点不完备,所以我说的才是对的,blablabla。”

所以女主持的无力反衬了某教授的“硬核理性”,而群众对于其话术上的“借势”深信不疑,本质上是喜欢“看起来理性”的“姿态”而已。

而回到这场辩论中,某位教授实际上采取了一个比较零碎的三个论点:

1.宣扬某种竞争意识或者精神,并认为它和社会现有构成。自身比较强调社会组织的自然性(包括神经递质,生物演化);

2.现有社会秩序由多元因素决定,但这个理由主要用来否定对方,并非社会建构论所言;

3.后果主义和政治正确在单一化这个维度,并且危害公共舆论。(这个在访谈里面体现比较淡,有兴趣者可去搜索他反对加拿大C16法案的资料)

但实际上以上观点并未形成一个闭环。

对第一点来说,他似乎用认知科学的证据在给自己所谓的“竞争性,反巨婴,严父观念”背书。但是当代神经认知学和社会学之间并没有形成完全的解释连续性;

比如:他提到龙虾的血清素含量决定龙虾阶级。但是血清素这东西大量生物体都存在,作为神经递质他可以抑制焦虑和保持镇静,这是微观的个体神经反应。但个体并不能推广到血清素的含量可以直接去塑造社会结构和政治分批制度,这属于臆想的还原论。血清素在诸多植物中也是大量存在,那个植物尚且在行为学上尚且不能构成行为自主性或组织性,又何谈植物之间不同血清素含量还可以塑造植物界的政治阶级?这是个没道理的逻辑滑坡。

同样,我们研究娱乐活动可以还原到中脑被盖区的奖励回路研究,多巴胺内啡肽等递质对于奖励回路刺激,还有确定性模型(Dynamic Casual Model )进行神经动力学研究。但是我们是否是单纯通过中脑被盖区的兴奋程度来一比一建立娱乐活动的?那按照Olds和Schultz的研究结果结合某教授的诡辩逻辑,现代人类的常态娱乐文化,应该是大量对奖励区注射μ阿片受体激动剂以及对多巴胺受体突触进行电击。而且按照这种诡辩逻辑继续推导,人类压根就不会立法静止成瘾性麻醉品的民用,因为它不符合奖励函数的自然调节。

可惜以上和现实全部是相反的。

这中间显然有一个逻辑鸿沟没办法直接跳过,显然某教授的逻辑有问题。

同样,实然层面的探讨不能直接推导到应然。休谟诘问和摩尔的自然主义批判在伦理学层面很好地回答了这个问题。就算抛开这种论述,实然和应然之间的逻辑解释也有一个不能直接跳过的逻辑区隔,不是存在一种自然机制,你就可以逻辑跳几级就把它等同成社会结构的成因。更何况应然包括“应当”(法理或伦理上可证成)以及应该是(社会发生学或者社会原发机制),而此处他显然把它们糊成一团了。

比如语言获得性学习研究之中,Micheal Ullman研究过雌性激素对于陈述性记忆系统有正面反馈作用(而反而雄激素没发现对于程序性记忆系统有正面反馈),这种影像对能分泌雌激素的人类雄性也是等效的(Sherwin的几次实证研究)。而陈述性记忆系统是关于“是什么”的知识结构,包括规则,语法,法律,政治机制学习,逻辑结构等等一系列外显学习,而程序性记忆很多是关于操作的。我们假设某教授的应然逻辑,人类压根“应该”形成人类雌性全面占领政治,资本运作,经济决策,法律等权势领域的主要人口和社会资源,雄性人类出来打下工还遭嫌弃的社会结构,雌性按他这种思维和现有实证证据应该当天龙人---那么男权社会怎么来的?

1.要么某教授的逻辑方式比较成立,他觉得成立是因为他对前沿实证一无所知;

2.要么某教授的逻辑成立,恰巧证明现有社会机制不合理。

对于第二点来说,某教授认为,性别视角是一个单一因素和单一视角。这也许对于某些公共舆论的主张是有效的(虽然他批判别人却从不审核自己),但对于学术探讨而言就纯属构陷了。性别问题是一种作为研究对象的文化现象,从来就没有局限于“性别”,而是制度研究一般都是进行多元因子回归考察的产物。

就批判理论的视角而言,Gayle Rubin在《性“政治经济学”笔记》中将性别文化视作一套生产关系变革期间的“一套安排”,虽然标榜是传统意义“生理性”决定的,但更多是人工干预塑造的“”生理性”。而考察的是性别问题在生产关系和上层法权(比如土地产权分配的性别因素),细化到很多地方,从宏观上分析导致性别剥削问题的由来

而从经济学而言,“一套安排”被更加严格化。Alberto Alesina在《文化与制度》这篇review里面强调了几个可以被经济学接受的定义:

文化

:文化是一种惯常的信念和价值标准(values),并且这种信念可以用代际模型分析。

制度

:Greif把制度定义为产生出行为规范的一系列社会要素的系统。而Acemoglus把他定义为经济模式下政治权力的分配。

而总体而言,政治性是制度建成的首要因素,产权模式确立下来,而文化传承的非正式制度和转化为信念的制度进行代际传承,以及制度传承的连续性。

于是现有社会现状是非合作性重复博弈的多元均衡。

而对于性别和妇女意识的考察,很多都使用的研究信念代际传承这个思路。Alesina et al(2013)就通过前工业时代的妇女劳动参与率数据和当代劳动参与率对比,做了一点断点分析,对每一个权重的价值观因素进行了相关性检验。

Fernandez(2013)则用类似方法做了一个历时的连续性分析,从而解释随时间而不断增长的妇女劳动参与率。她在09年也做了一个类似的研究,美国移民二代数据之中生育率与原生国家生育率的关系,其中的相关性非常稳健。

这些历史性数据研究有利于我们探讨男权社会的原发因素。而在朱悦老师曾经推过的一篇Alesina的论文,那就犁的使用和性别分工的关系进行了分析:对于迁移种植这种主要靠无限追加劳动力的种植方式,女性劳动参与率是很高的;而对于工具种植来说,女性劳动参与率就开始下降,因为犁的工具劳动男性生产率会较高,这种生产竞争导致女性被排除出公共劳动。于是男主内女主外的模式就被搞出来了。