过去的两周,资本市场跌宕起伏。无论涨跌市场总有意见。首任证监会主席刘鸿儒在证监会初创之初就提到:

第一次召开证监会职工大会,我开门见山讲了两句话:第一句话是,做我们这个工作,要有充分的思想准备。

股市下跌快了下面有意见,怕被套牢;股市上涨快了,上面有意见,怕影响社会安定;不涨也不跌,上下都有意见,人家会说你办的不像市场。因此,永远是会有意见的。

现在看来确是先见之明。

这是刘鸿儒的一篇旧文。文中还提到一些有意思的细节:

根据国务院尽快建立机构并开始工作的要求,我们在 1992 年 11 月正式成立了中国证监会。证监会草创之初,一没钱,二没人,三没办公地点。

当时财政部答应给开办费,但是还没有如期拨款, 我们就找有关单位借了 400 万元。

人从哪里来呢? 最初的人员来自三个方面:国家体改委、中国人民银行和中国证券市场研究设计中心。

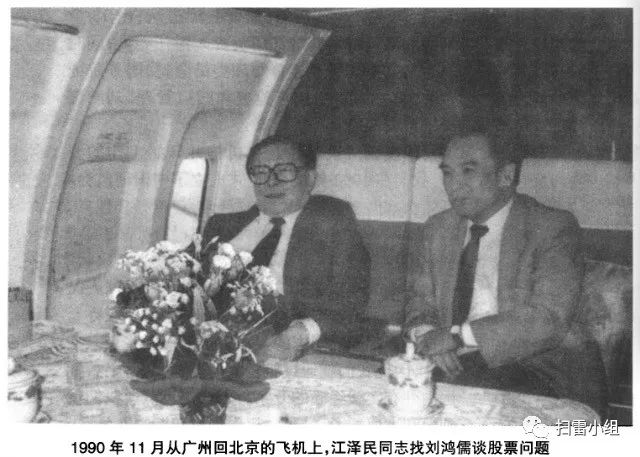

在珠海经济特区成立 10 周年庆祝会的主席台上,江主席专门过来与我约好,散会后一起回北京,在路上专门谈谈股票市场的情况。后来我们从珠海一路到广州,因为路上江要听当地政府的汇报,我们未能谈成。从广州上飞机后,他就与我谈了一路,谈了两个多小时。

更多精彩请阅读全文。全文约

8000

字,阅读时长约

25

分钟。

来源:百年潮(

2009

年

3

月)

作者:刘鸿儒(首任证监会主席)

原标题:我国股份制改革历程的回顾

1959年我从苏联留学归国后,留在中国人民银行工作,从此和金融工作结下不解之缘。改革开放以后,历史把我推到了金融改革的第一线,历经风雨,感慨颇深。

1980 年,我任中国人民银行副行长,主管金融体制改革;1990年起担任国家经济体制改革委员会副主任,继续研究和推进金融改革;1992 年创建中国证券监督管理委员会,并任主席,直到 1995 年离开第一线岗位。

回顾过去,20 世纪 80 年代我的主要精力是在搞银行体制改革, 90 年代主要是搞资本市场改革,特别是股份制改革。下面我就亲历的我国股份制改革的历程作一回顾。

自下而上地提出发展资本市场的要求

1978 年 12 月,党的十一届三中全会拉开了中国改革开放的序幕。中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在建立社会主义市场经济体制的过程中,我国也遇到了资本市场的建立和发展问题。

资本市场特别是股票市场,是市场经济高度发展的结果,在社会主义国家要不要发展,如何发展,是非常敏感的问题,涉及的理论禁区比较多,实际操作也比较复杂。

国际上非常关注中国发展不发展股票市场,在他们看来,股票市场是市场经济的标志。

资本市场特别是股票市场,在我国曾一度被认为是资本主义社会固有的东西,这是我国金融改革很难突破的禁区。1984 年国务院决定由我任组长组织金融改革小组。我们经过调研,制定了金融改革方案,主要是银行体系和金融机构的改革,把资本市场放在银行改革之后来推动。

20 世纪 80 年代初,随着社会主义经济的发展,社会上自发出现的各种形式的筹融资活动越来越多。当时集资现象相当广泛,形成了没有管理的混乱局面。针对这种情况,国务院指示中国人民银行研究如何建立资金市场,解决资金融通问题。

1985年4月,由我主持起草了《关于我国社会主义资金市场问题的研究提纲》,提出要建立和发展资金市场。

伴随着各种形式的筹融资活动,出现了少数小的股份公司并开始发行股票,有价证券转让市场也出现了。

1986 年 8 月,沈阳市信托投资公司开办窗口交易,代客买卖股票和企业债券。我前去参观,发现交易量很小,但它当时被业界称为 “第一个敢吃螃蟹的人”,因为它是第一家开办了股票、债券的二级市场。

虽然交易量很小,但对国内、国外震动比较大,国际国内媒体采访的很多, 参观的人越来越多,后来不得不派出警察维持秩序。这个交易市场虽然是自发的,但它反映了要求建立二级市场的呼声。同年 9 月,上海工商银行信托投资公司静安区证券业务部也开始证券柜台交易。

邓小平同志一直关注着我国金融市场的发展,鼓励我们学习借鉴国外的先进经验,探索中国资本市场发展之路。1986 年,中国人民银行和美国证券界人士召开了一次国际会议,讨论我国证券市场、金融市场的发展问题。邓小平同志亲切接见了会议代表。

出席会议的美国代表有美国纽约证交所主席约翰·凡尔林。

在会上凡尔林要我国的股票。当时我国还没有正规的股票市场,只是各地自发地发行了一些股票。开始找的是天桥商场股票,拿过来发现它不像股票,既有分红又有利息。

于是我就和中国人民银行上海市分行联系,让他们找出一张标准的股票——飞乐音响,赠送给了凡尔林。后来这张股票作为我国第一只股票在美国纽约证交所展出。

从 1986 年起,深圳开始比较有意识地选择少数企业进行股份制试点,其中个别企业也试探着发行起股票来。1987 年 5 月,深圳发展银行首次以自由认购的形式,向社会公开发售人民币普通股,后来又三次增发股票。

继深发展之后,深圳万科企业股份有限公司、金田实业股份有限公司、蛇口安达运输股份有限公司、原野实业股份有限公司 4 家企业,也在 1988 年至 1990 年相继向社会公开发行了股票。

早期深圳发行股票并不顺利。记得 1987 年深发展发行股票时,因为没有人买,当时的深圳发展银行行长刘志强还动员过我稍买一点,起个宣传作用。我说我是管此事的,如果买了股票,以后不好交代。其实当时很多人买股票是为改革试验带头,买了就放在抽屉里。

有了市场雏形之后,1989 年、1990 年股票发行相对顺利了一些,但整体规模很小,并没有引起注意。

深圳突然出现“股票热”, 引起各方面担忧

1990 年 5 月,深圳市股票市场突然出现了 “股票热”,引起了全社会的关注。当时深圳有三个证券交易窗口,即深圳经济特区证券公司、中国银行证券营业部、深圳市国际信托投资公司证券营业部;进入交易的股票不过 5 家企业,其中较大的是深发展。

1990 年春,股票价格突然猛涨,导火索是因为深圳发展银行送股较多,分红较高;

深层次原因则是深圳靠近香港,当地人对股市了解,接受得比较快。深圳市场国债买卖向来不够兴旺,股票却很兴旺,也与此相关。

当时,深圳股市突然连续翻番上涨,引起了震动,深圳人买,外地人也去买,一下子形成热潮。当时三个窗口网点门外马路边都是人。在炒买炒卖股票高潮的 6 月份,每天约有 2000 多人站在证券公司门前围观或私下交易。

因为没有交易所,没有电脑设备,转户也比较慢,所以围的人非常多,可以说一夜间出现了拥有几十万元上百万元身价的富翁。

深圳热起来以后,上海也热起来了。在这种情况下,我作为国家体改委副主任,受国务院委托, 与中国人民银行、外管局的同志一起去深圳、上海进行了三次调查,然后向国务院作过汇报,也与深圳、上海市研究过一些规范意见。

因为股市非常热,这引起社会上不同的议论和反响。有人说一夜之间发大财,社会主义不能允许;有人说会引起社会混乱;有人说是搞私有化。国内有些方面的负责人于是提出来,是不是暂时把上海、深圳的两个点停下来?继续下去会不会出问题?股票市场面临关张的可能。

我们这些做具体工作的同志感到很矛盾也很担忧。

当时人民日报社《情况汇编》第 346 期发了题为《深圳股市狂热 ,潜在问题堪忧》的文章 ,报送中央领导。有 5 位中央领导同志分别作了批示。有的讲,应该立刻关掉;有的则讲,应该制止不规范的股票集资。

这些情况反映了当时理论上的禁区和认识上的障碍还没有突破,股票市场被看成是资本主义私有化的产物,这带来了很多担心和争论。

深圳市政府于 1990年 10 月派人专程来北京,向中国人民银行总行和国家体改委作汇报。他们先到人民银行汇报,听到了一些不支持的意见和担心的问题,思想上很苦闷,向我吐苦水,说这个事情不好办。

我跟他们说,社会主义国家都学政治经济学,而西方国家只学宏观经济学和微观经济学。我们为什么要学政治经济学,把“政治”放在前头,你们理解吗?改革上的许多事情,从经济上看,是需要的,是应该推动发展的;但从政治上看, 从意识形态上看,在一定条件下很难被人接受。

如果政治压力大,改革有的就要推迟,有的甚至夭折,因为经济要服从政治,改革要服从社会稳定。当时政治压力大,应当予以理解,不可能要求每个领导都挺身而出,不怕丢官,大胆推进改革。特别是股票市场,政治风险这么大,不从政治上考虑, 单从经济上考虑,永远是想不通的。我做了一番思想工作后,他们的心情也就好些了。

江泽民同志在飞机上与我谈话, 决定继续试验

关于股票市场要不要继续试验,各方面特别是高层领导看法不一致。有的明确提出要求停止试验,社会主义国家不允许资本市场的存在。来自社会各界的分歧也很大,政府主管部门的看法也不一致,所以股票市场的存废处于危急关头。

1990 年 11 月 26 日,深圳经济特区和珠海经济特区成立 10 周年。江先到深圳后到珠海,国务院有关部门负责人去了很多,我也去了。江在深圳听汇报时,了解了股票市场的情况。

当时听到一些不同意见,有些人明确表示不同意撤销“试验田”。一些同志建议江找我谈一谈,说我是专家。其实我也不是什么真正的专家,只是因为我作了几次调查,对情况有些了解。

当时我已经先一步到了珠海。

在珠海经济特区成立 10 周年庆祝会的主席台上,江专门过来与我约好,散会后一起回北京,在路上专门谈谈股票市场的情况。后来我们从珠海一路到广州,因为路上江要听当地政府的汇报,我们未能谈成。从广州上飞机后,他就与我谈了一路。

当时在场的有田纪云、温家宝等同志,另外有一些部长,谈话进行了两个多小时。

这次交谈主要是他问我答。江很认真也很谦虚,他提了许多问题,而且对我的回答一一作了记录。他问了一些人们最关心的问题。比如他问,股票市场里的钱是从哪里来的?

我就根据当时的情况回答,现在 95%都是散户的钱,是老百姓掏钱买的股票。这并没有影响所有制,因为60%的股份仍属国家和集体单位。他还问我,股票涨价以后,是谁赚了,谁受损失了?

我说只要是股票不停地涨,就都有收入。都是低买高卖,不会有人赔钱的。当时5 只股票都涨,就不存在有个别股票跌落的情况。只有在股票价格下跌的时候,才有人赔钱。谁赔了呢?就是在高价位购买股票的人。这就像击鼓传花一样,传出去了就没事了,落在谁手上谁就被套住了。

但是我又说了一句话,即使股票落到谁手里, 问题也不很大,还可以分红,以后还有机会涨。股票和期货不一样。他还问我,股价是怎么形成的? 为什么这么高?我说,这与当时的市场供求有关, 主要是 5 只股票量太小,购买股票的钱过多。

他又问了干部、共产党员买股票怎么办,该怎么监管、规范等一系列问题。

在两个多小时中,江不停地问,我就不停地回答。最后临下飞机的时候,我说,无论如何,股票市场的试点还是应该继续试下去,否则我们在全国、在世界面前无法交代。改革不能后退, 现在没有取得经验,股市可以不扩大。请相信我们这些老共产党员不会随便去搞私有制,我们会有办法探索出一条适合中国国情的社会主义的资本市场发展道路。但股票市场非常敏感,我们又没有经验,难免会出现这样或那样的问题,所以希望不要一出问题就戴政治帽子、上政治纲,那我们谁也不敢干了。

江最后明确表示,可以把上海、深圳这两个试验点保留下来,继续试验不能撤。但是暂不扩大,谨慎进行,摸索经验。这次谈话之后,江回北京又作了进一步研究,

还请他过去的老上级周建南同志专门进行过调查研究。

邓小平南方谈话在危急关头挽救了资本市场

1990 年深圳和上海的股票热说明,迫切需要建立集中统一的交易所和有效的清算系统。1990 年 12 月,党的十三届七中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和“八五” 计划的建议》提出:“逐步扩大证券和股票的发行, 并严格加强管理......在有条件的大城市建立和完善证券交易所。”

在这方面,深圳和上海都做了积极的筹备工作。1990 年 12 月和 1991 年 7 月,上海和深圳两市先后开办了证券交易所,分散的柜台交易转为集中交易,这有利于加强监管和证券市场的健康发展。

上海、深圳建立了证券交易所,股票市场有了进一步发展,但争论并没有因此停止,反而进一步深化了,

争论的核心问题是姓“资”姓“社”的问题。政治上的担心阻碍了改革的推进。

一方面全国各地出现了股份制改革的热潮, 自发地发行股票并进行有价证券交易;另一方面大家对股份制改革在政治上的担心比较多。一些主管部门把股票市场看成是一盆火,不敢轻易去碰它。问题的本质还是姓“资”姓“社”的问题没弄清楚,心里不踏实。从理论界到实际部门,对此争论也越来越大。

1992 年春节过后,全国人大财经委员会听取国家体改委关于股份制改革和股票市场发展的汇报。国家体改委陈锦华主任、张彦宁副主任和我一起参加会议,我负责起草汇报提纲,并在会上作了详细的汇报,回答了委员们提出的问题。

从汇报中委员们提出的问题看,姓“资”姓“社”的问题已经明确地、尖锐地提出来了。如“搞股份制,没有一个不是搞私有化的”,“你们为什么不把亏损企业拿去上市卖股票?”这是全社会从上到下相当一部分人的认识和担心的反映。

正是在这个股票市场面临着是存是废的危急关头,1992 年初,邓小平到南方视察,明确指出: “

证券、股市,这些东西究竟好不好,有没有危险, 是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用? 允许看,但要坚决地试。看对了,搞一两年,对了,

放开;错了,纠正,关了就是了。关,也可以快关,也可以慢关,也可以留一点尾巴。怕什么,坚持这种态度就不要紧,就不会犯大错误。”

邓小平的南方谈话,击中了要害,实际上是对股份制和股票市场进行了肯定,解决了长期争论不休的姓“资”姓“社”的问题,在危急时刻决定了资本市场的命运,指明了方向,稳定了局面,对统一思想起了巨大作用。

邓小平南方谈话虽然明确了对股份制和股票市场要进行试验,把姓“资”姓“社”的争论暂时压下去了,但人们的思想认识问题并没有真正解决。因为我们党内习惯于从马列主义理论的高度来证明这项改革是社会主义的,只有这样人们才能信服。

但从苏联建立社会主义制度以来,所有马列主义教科书特别是社会主义政治经济学教科书,都是把股份制和股票市场作为资本主义特有的经济范畴加以批判的。这是多年来形成的理论禁区和在意识形态领域划分的界限,不从马列主义理论的高度说清楚,改革是难以突破的。

后来我在《马克思恩格斯全集》里面找到了一句非常重要的话。《马克思恩格斯全集》第 29 卷里,马克思在致恩格斯的一封信里明确指出:“

股份资本,作为最完善的形式(导向共产主义的),及其一切矛盾。

”括弧里面的这句话——导向共产主义的,是十分重要的,因为它明确指出股份制在社会主义制度下是可以利用的。

为了准确地引证这句话,我查了《马克思恩格斯全集》的原文,包括德文版、俄文版和中文版,并请专家对翻译的准确度进行了商讨,他们一致认为中文的翻译是准确无误的。

1992 年 6 月,我在《人民日报》发表了一篇长文,题目是《关于我国试行股份制的几个问题》,其中引证了这段话。

但在发表之前,报社打出校样给我看,我发现把这句话丢掉了,我跟他们开玩笑说,全文你们丢掉都可以,但唯独这句话不能丢!

有人说我是找到了一棵救命的稻草,因为搞股份制和股票市场,有很大的政治风险。邓小平南方谈话以后减轻了政治压力,但还没有从马列主义理论上作出清楚的论证,压力并没有完全解除。在马克思的论述中找出了理论根据,就好办多了。

深圳发生“8·10”事件, 资本市场呼唤统一监管

邓小平南方谈话之后,股份制改革出现了新的热潮。从上海、深圳到全国各地,从中小企业到大型企业,自发的股票发行和证券市场在一些地区泛滥起来。成都红庙子市场可以说是全国自发市场中最大最乱的,各种有价证券都在交易,各单位不遵守法规随意发行股票。

我去看了那个市场, 小摊上卖的有价证券千奇百怪,什么样的都有。甚至当地有家医院贴出广告,声称是根据中共中央和国务院的精神发行股票。

这在人们的思维中形成了一种错误观念,似乎搞了股份制就能搞活企业,发了股票就能有建设资金,买了股票就能发财。可见,在当时股份制改革的热潮中出现了不少问题。

1992 年 8 月 10 日,深圳发生了举世震动的“8·10”事件。所谓“8·10”事件,是指由于 1992 年深圳市发售新股抽签表方案出了偏差,结果引发大量群众排队抢购股票认购证,进而造成政治问题和社会安定问题的事件。

“8·10”事件发生之前,深圳拿到了发行股票的额度,由于股票发行工作涉及面广,市政府就成立了一个股份制领导小组,由副市长牵头。发行准备工作拖得很久,老百姓听说深圳要发股票,早就闻风而动。

因为购买股票认购证需要身份证,而且一张身份证限购一张股票认购证。于是全国出现了股民到农村收购身份证的现象,一麻袋一麻袋地大量收购。为了排队购买股票认购证,大量股民涌向深圳,

大概聚集了 120 万人之多。

由于人太多,从广州直接坐火车去不了深圳,就绕道从珠海坐船,8元钱的船票涨到 30 多元,不少倒船票的人因此也发了财。

很多人排队的时候上厕所都顾不上,吃饭也不敢离开队伍,就吃盒饭;有人贩来三五元钱的小塑料凳卖,很快也涨到十几元;还有的人干脆雇来民工替自己排队。

排了两三天的队,终于等到开窗口卖股票认购证了,结果上午 9 点开始卖,不到 10 点钟就卖完了。慢慢地开始有人怀疑股票认购证是不是被人私分了,人群也骚动起来,有人拉出大白布,上面写着贪官贪污腐败什么的。发展到后来,人们开始群起围攻市政府。

“8·10”事件给我留下最深刻的印象就是,股票市场是一个高风险的市场,哪怕一个技术性的问题如果处理不当,都可能引发社会问题,甚至带来政治风险。

当时,深圳市政府研究了多种发行新股的方案,后来归纳出 5 种,最终选择了新股抽签表的方案。

由于担心新股卖不出去,发行新股抽签表时就采取了限量发行的办法,结果使投资者能清楚地计算出自己能赚多少钱,市政府能收入多少钱。利益上的驱使和由此带来的冲突,最终产生了严重后果。

后来我受国务院领导委托,到香港找有经验的金融专家作了访问。我同香港联交所主席利国伟(当时是恒生银行的董事长)和行政总裁袁大凡等一些有经验的专家进行了深入的交流和探讨, 他们说“8·10”事件发生时,他们通过香港的电视台,每隔 15 分钟就收看一次人们疯狂抢购以及跑到农村收购身份证的情况,看了以后也很着急。

他们说,这个时候,如果主管领导站出来说抽签表敞开供应,不限量发行,问题就会迎刃而解,这是很简单的一件事

。抽签表采取限量发售的办法,必然要出现舞弊,透明度也就差了,人们焦急和反感的心情就会迸发出来。后来还是增发了认购表,这个问题才得到实际解决。

拓荒开路,创建中国证监会

“8·10”事件的发生,震动了各有关部门,冲击了人们的思想认识,各主管部门在认识上清醒了, 中央和国务院领导同志也感到问题的紧迫性,于是就采取了特殊的办法,加快了研究建立统一监管机构的步伐。

1992 年 8 月 8 日至 12 日,国务院召开了部分省市负责人参加的股票市场试点工作座谈会, 会议期间正好发生了“8·10”事件。会议结束时,国务院副总理朱镕基宣布,国务院决定组建中国证券监督管理委员会。

依据我国的国情,我们应该建立什么样的统一监管机构呢?朱镕基同志找了很多专家作了研究。据我们了解,当时全世界有四种类型的证券监管机构:

第一种是美国式的,权力高度集中统一的证券监管机构;第二种类型是以英国为代表的以自律为主的监管体系;第三种类型是以日本为代表,在财政部下设立一个部门,对证券业进行监管;第四种类型是以香港为代表的半政府监管机构。