「中国收藏与鉴定史」工作坊

艺术品收藏与鉴定,最有魅力也最让人望而生畏。

先来听一个上世纪极为经典的案例——美国

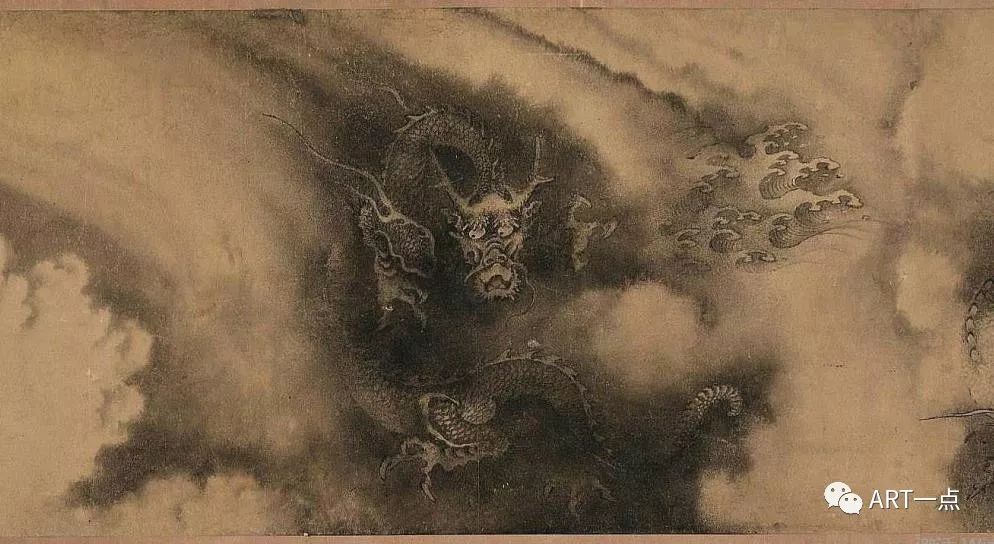

纽约大都会艺术博物馆藏中国山水名迹

董元《溪岸图》

引发的真伪之争。

今年3月,大都会宣布,

亚洲艺术部顾问委员会主席

唐骝千

已将《溪岸图》捐赠予大都会,这件名迹此前在大都会属于寄藏性质。唐骝千是在收藏家

王季迁

手中重金购得《溪岸图》的——上世纪40年代,

张大千

以一件金农作品从

徐悲鸿

手中易得《溪岸图》,赴美后出让给王季迁。

《溪岸图》在美国相当有影响。1997年5月22日,《纽约时报》以头版刊登,并称其为

中国的《蒙娜丽莎》

。但也就在这一年,它引发了

美国关于中国书画鉴藏领域最大的一次争论

,影响至今。

传董元 溪岸图 轴

当年8月,专栏作家Carl Nagin在《纽约客》发表文章《大都会博物馆刚刚获得中国的‘蒙娜丽莎’,它是真迹吗》,提及著名艺术史学者

高居翰

的观点:

《溪岸图》为张大千所伪造的赝品

。

一时间,学界激辩。

大都会

何慕文

用

红外X光摄影发现《溪岸图》曾经三次装裱

,方闻和何慕文专程带《溪岸图》的红外线照片来到北京,请启功、宿白、王世襄、杨新、王连起、单国强、尹吉男等专家观看,为其确为一件古代绘画提供了力证。

数月后,

大都会召开学术研讨会,邀请全球顶尖学者讨论其真伪

。尽管,大部分知名学者

均认为《溪岸图》是一件中国五代末北宋初的山水画杰作

,但共识并未达成。不过从那时起,高居翰等人的看法渐趋式微。

2006年,《溪岸图》在台北故宫展览中与十一世纪范宽和郭熙的名作并列,又在2012年上海博物馆举办的展览中展出。

但大都会

始终未断定《溪岸图》出自董元手笔

,

也不排除其手笔之可能

。

它的核心价值并不在其与董元的关系,而更在其雄伟完整足为早期山水画的典范。

如今,打开大都会网站,《溪岸图》的作者仍是“

传董元

”——意为,传称为董元所作,但并不确定。《溪岸图》之外另有三件传董元画作存世,但学界对哪一件能反映董元的真面目尚无共识。

对《溪岸图》和董元的关注和研究,并未到此为止。20年来,关乎它们的研究成果与探讨不断。

一件流传千年的名迹,究竟有没有可能厘清它的真相?

这出于对历史真相的好奇与尊重,也是学术研究所面临的持久挑战。

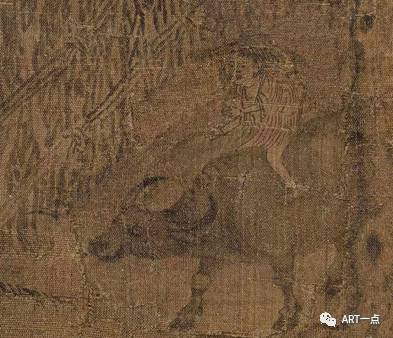

溪岸图 细节

今年9月,

浙江大学中国收藏与鉴定史工作坊

召开。

北京匡时拍卖研究人员

刘鹏

的发言中,出现了

与《溪岸图》相关的新线索

。他的研究题目关于

清初一对收藏家父子,《溪岸图》上的一枚收藏印很可能来自他们。

在其庞大的收藏中,还包括今年3月在

纽约佳士得以3亿多人民币成交的南宋陈容《六龙图》

。

除此之外,工作坊里还有十余个报告,既精彩又引人细究:

香港近墨堂基金会

林霄

在拍卖会上竞得一件

款

为祝允明的书法

,却发现

真正的书写者另有其人

。这段收藏经历本不算愉快,却因为他的追问与深入,

重拾一位被遗忘的明代书法家;

明清著录中的

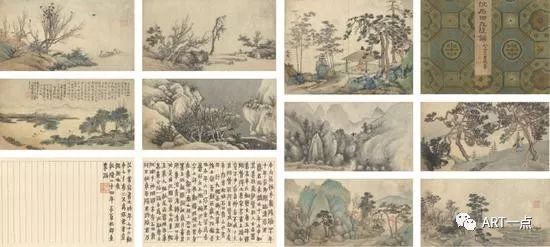

沈周传世名作《九段锦》

,

日本京都国立博物馆

与

2016年香港苏富比拍卖各有一本

,在

上海博物馆研究员黄朋

的研究中,

哪一件才是正身

?

以文徵明家族研究为方向的

浙江大学博士生

蔡春旭

,梳理比对了大量

文徵明存世小楷

,

寻找到其不同时期的特征

。有一定书法和鉴定基础的人,可以依寻其方法对存世文徵明小楷的真伪奥秘得知一二。

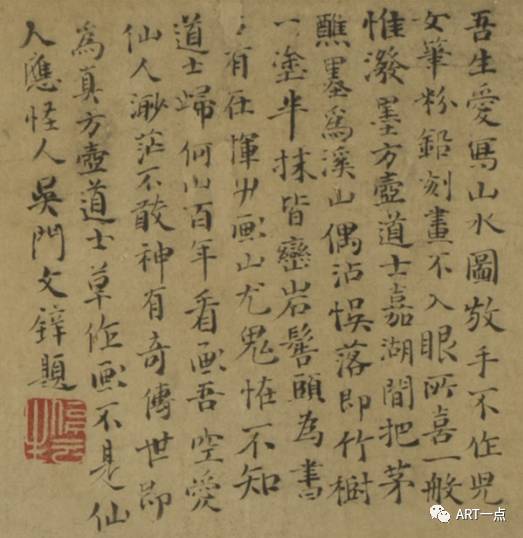

香港中文大学文物馆的

童宇

,则在对

清末民初收藏家叶恭绰

的深入研究中发现,

他与吴湖帆看似波澜不惊的鉴藏往来中,实则暗流汹涌。

工作坊现场 摄影/丁哲

为什么要做这样一个工作坊?

来听听召集人、

浙大文化遗产研究院薛龙春教授

的开场白:

“我们常常希望整理出一套科学的方法,但无论是文献、风格还是材料,无论是望气还是现在流行的科学手段,似乎都无法解决鉴定活动当中所有问题和鉴定活动的复杂性。

收藏与鉴定之间所形成的张力也发展出关于品位、价值观以及运作方式等方面的新话题。收藏与鉴定活动不仅涉及到具体的艺术品甄比、传播与交易,反映不同的历史时期,也与艺术创作的风气有密切的关系,为艺术学者所重视。艺术品同时也是特殊的商品,它的装璜、包装、买卖,包括利润等环节,近年来也获得了不同程度的关注。

其中,艺术品收藏和鉴定的历史研究,无疑是其中重要的课题之一。收藏与鉴定活动的历史,包括一件作品的收藏,它的脉络和意义都应该放在具体历史情景中探究和解读,惟有此,我们的研究才能与历史研究联系在一起。收藏活动离不开鉴定,它们几乎是孪生的。”

我们花了一些时间来整理和分享这个工作坊。令人获益的不只在于学者的报告,还有

和报告时间相当的讨论

。本着

“希望学者不被公众演讲的社会效应所绑架,知无不言,言无不尽,互相启发

”的期待,工作坊准备阶段,学者们的论文被随机交叉转发。两天里,

每个25分钟的报告之后,

所有资深学者和年轻学者们进行20分钟的讨论

,

追问、建议、争论……有些部分甚为尖锐激烈。尤其

白谦慎、薛龙春、邵彦

等教授的评论,给人留下深刻印象。这些一针见血的点评,当然来自于他们深厚的学术功底与丰富的研究经验。

对收藏与鉴定感兴趣的读者是一个庞大的群体,无论你是不是有志于学术,相信都能在这些报告、探讨和争论里,找到与你共通的疑问,并获得启发。

___________________

浙江大学文化遗产研究院

浙江大学艺术与考古博物馆

浙江大学亚洲研究中心

「中国收藏与鉴定史」工作坊

__________________________

白谦慎

浙江大学

(主持/评议人)

专题演讲

晚清官员的收藏活动:以吴大澂为中心

蔡春旭

浙江大学

文徵明小楷鉴定研究

陈斐蓉

天一阁博物馆

丰坊碑帖收藏研究

陈 霄

美国加州大学洛杉矶分校

一个被遗忘的晚清大收藏家——

关于景其濬的初步研究

何碧琪

香港中文大学

吴荣光鉴藏相关的群体及其雅集的意涵刍议:

思想史角度的观察

黄 朋

上海博物馆

关于两本沈周《九段锦》的讨论

林 霄

香港近墨堂基金会

发现邵珪——明成化书家邵珪丛考

励 俊

独立学者

书画著录的人情世故——

以《江村销夏录》为中心

李万康

华东师范大学

(主持/评议人)

刘 鹏

北京匡时拍卖

清初武进庄氏父子的收藏

陆蓓容

浙

江省社科院

收藏世界里的小人物——

鲁燮光与《家藏书画立轴杂录》

彭 莱

上海师范大学

(主持/评议人)

钱 松

南京工业大学

何绍基书法鉴定札记

秦 明

故宫博物院

从记载历史到被历史记载——黄易

《得碑十二图册》所映射的清乾嘉以降金石鉴藏史

邵 彦

中央美术学院

(

主持/评议人)

童 宇

香港中文大学

叶恭绰与吴湖帆:鉴藏家的交往

薛龙春

浙江大学

(主持/评议人)

章 晖

独立学者

《湖庄清夏图》在晚明和清初:

收藏背后的艺术史与社会史

张义勇

南京艺术学院

吴其贞书画代理考——

兼及明清之际书画收藏的格局之变

等

(与会者姓名按拼音字母先后排列)

_______________

工作坊现场 摄影/丁哲

报 告

1

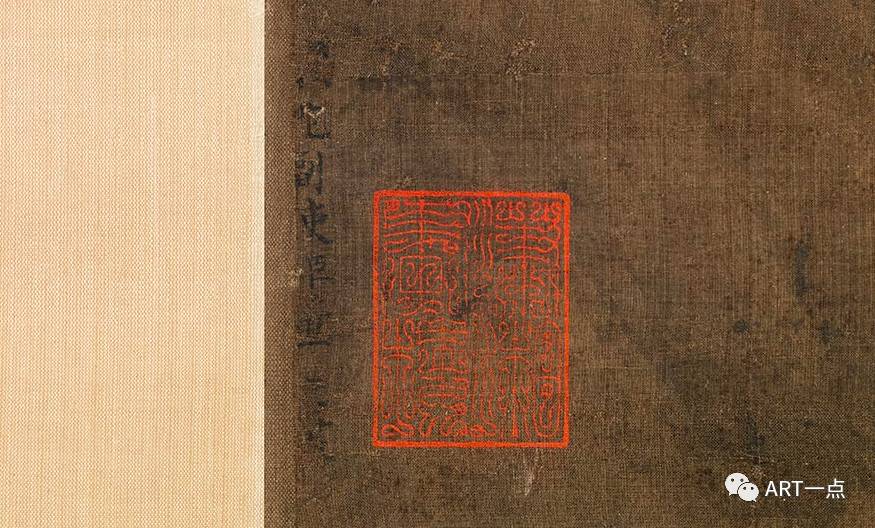

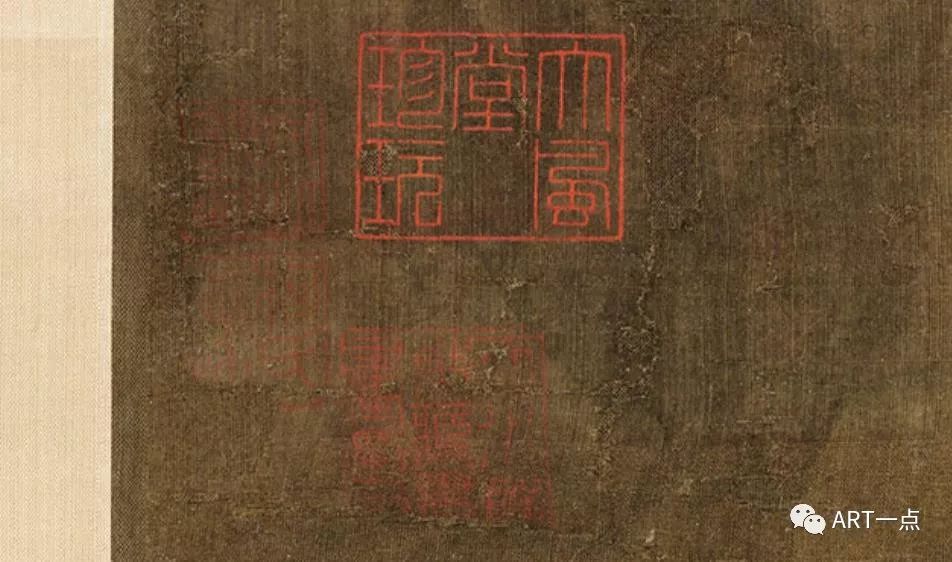

《溪岸图》上的这枚印章究竟是谁的

发现一对收藏显赫的父子

“有没有可能,这个印章在他出生之前就已经有了,不一定是他的,有没有?”

“目前还没有发现这种情况。”

这段“拷问”与回答,在刘鹏的报告之后。因为,他的一个重要证据是

一枚印。

刘鹏的报告为

《清初武进庄氏父子的收藏》

,庄氏父子——

清初较重要的收藏家

庄冋生、庄虎孙父子

。古董商吴其贞《书画记》中记录了多次至庄冋生家中观画的情形,

时间

从顺治九年(1652)到康熙六年(1667),地点涉及苏州、武进、扬州三地

。

依据吴其贞的记录,庄冋生的收藏

“大都得于旧内者”,即多得自于前明宫中旧藏

。庄冋生意外离世后,其子庄虎孙继承了他的收藏,并加以扩充丰富,留下相关考证文字。

这对父子收藏库中的其中一件重要藏品,即为

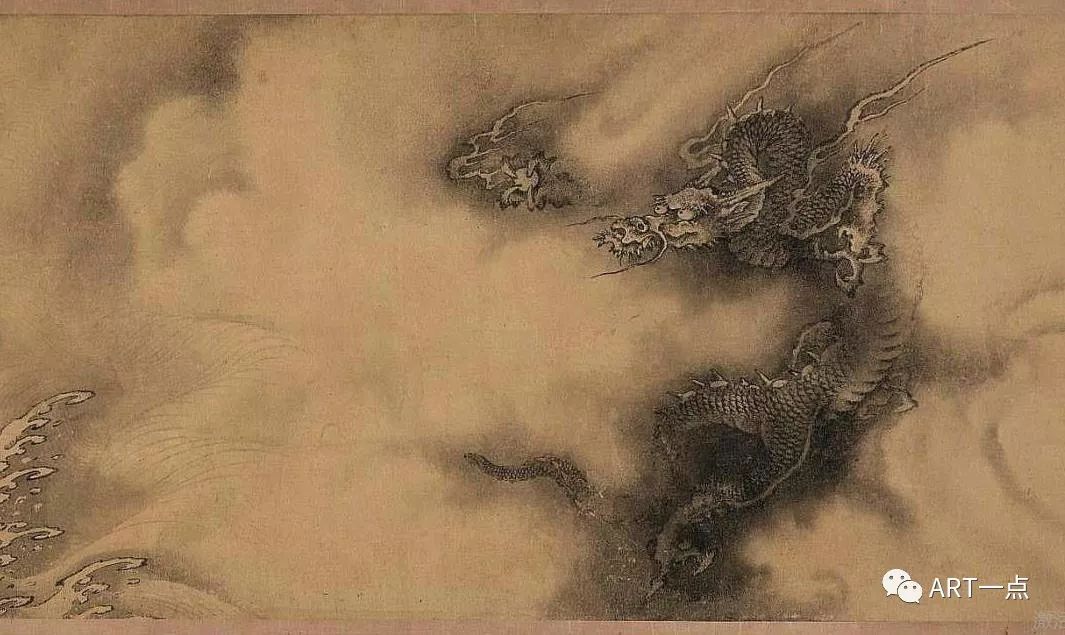

今年3月纽约佳士得拍卖,以超3亿元人民币高价落槌(不含佣金)的南宋陈容《六龙图》。

南宋 陈容 六龙图 (局部)

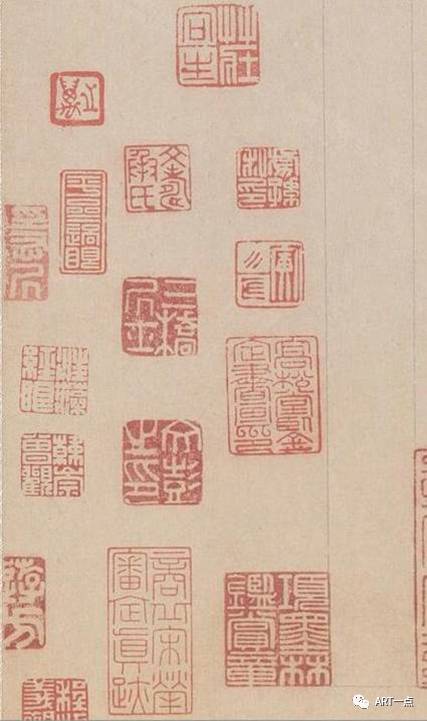

《六龙图》有一“庄虎孙印”印,一“寅三”印,一“虎”字印及其他收藏印

证明曾经庄虎孙所藏

文献记录中也有呼应。吴其贞《书画记》卷三中提到,在庄冋生

处看

画时见“

陈所翁《戏龙图》绢画一卷,使人观之,无不骇然

”。陈所翁,即陈容。但此处有一个矛盾,佳士得拍的是

纸本,而非绢本

——刘鹏目前认为,《书画记》是抄本,常被指出存在差错,所以这一段也很可能存在差错。

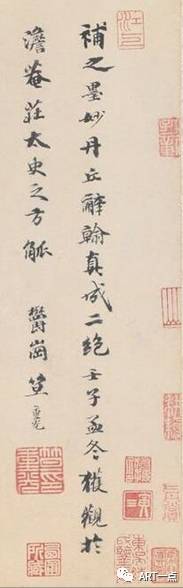

第二幅,便是大名鼎鼎的《溪岸图》。

《溪岸图》上,有一枚“

天水郡收藏书画印记

”印。海内外学者都曾谈到过,有说宋,有说元,也有认为是赵孟頫的——“天水郡”是赵姓最有名望的郡望之一,赵孟頫便有一方著名的“天水郡图书印”。

纽约的马成名先生认为,这方印其实属于庄虎孙——庄氏有三支,天水正是其中一支。

下方为“天水郡收藏书画印记”印

《溪岸图》在吴其贞的《书画记》中似乎也能找到对应,只是名字不同。纽约杨凯琳女士曾在文章中指出,

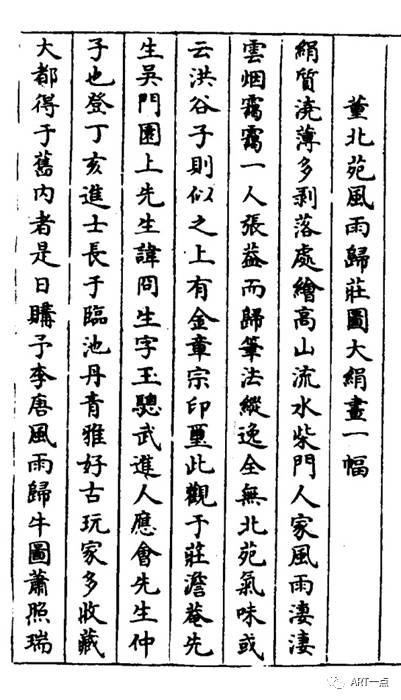

《溪岸图》就是当年吴其贞在庄冋生家里看到的《风雨归庄图》。

依据《书画记》记录,这幅画由庄冋生买入,庄虎孙是继承者。

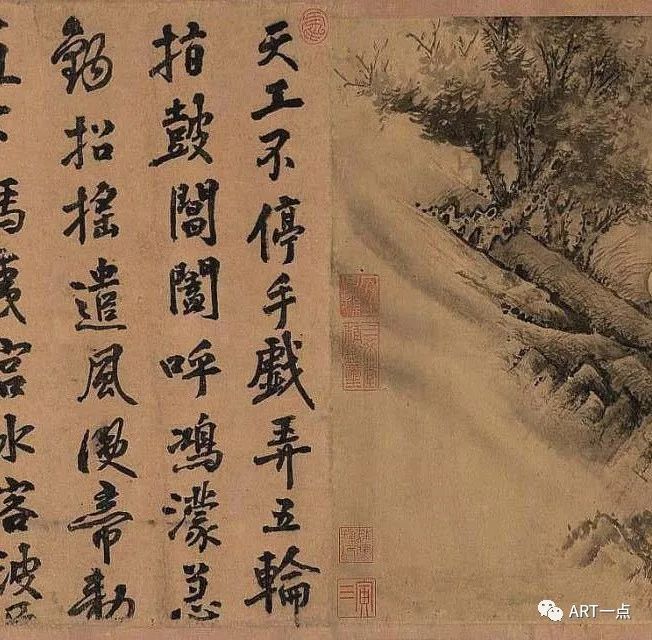

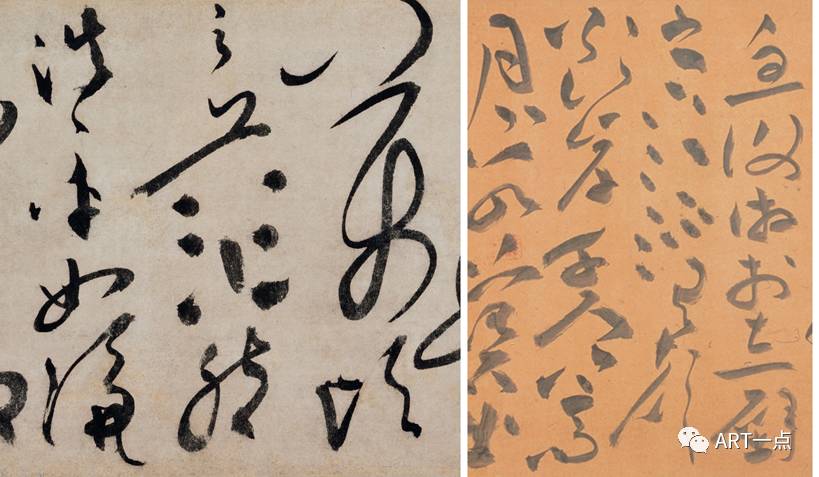

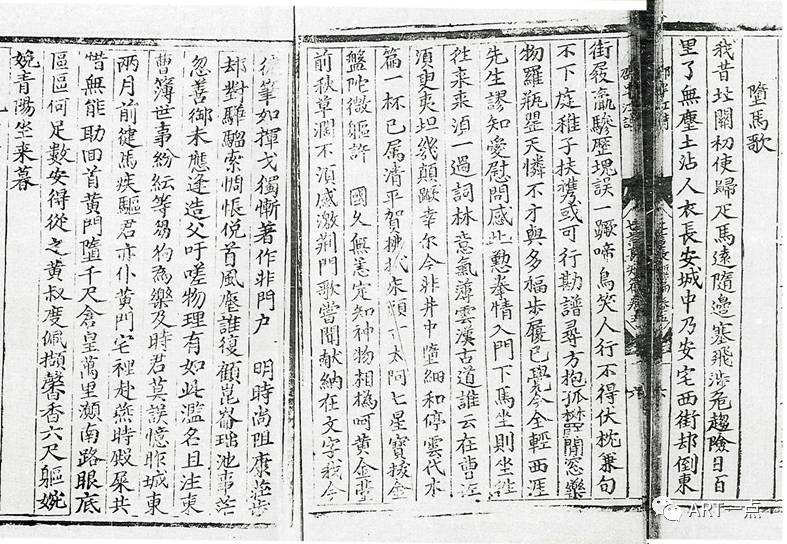

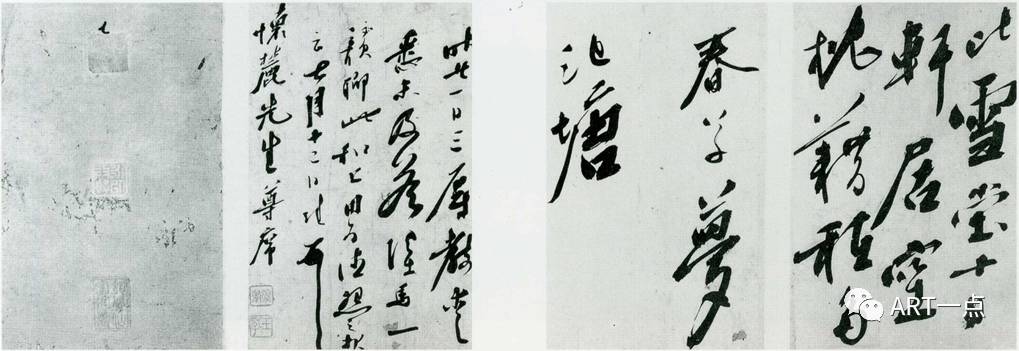

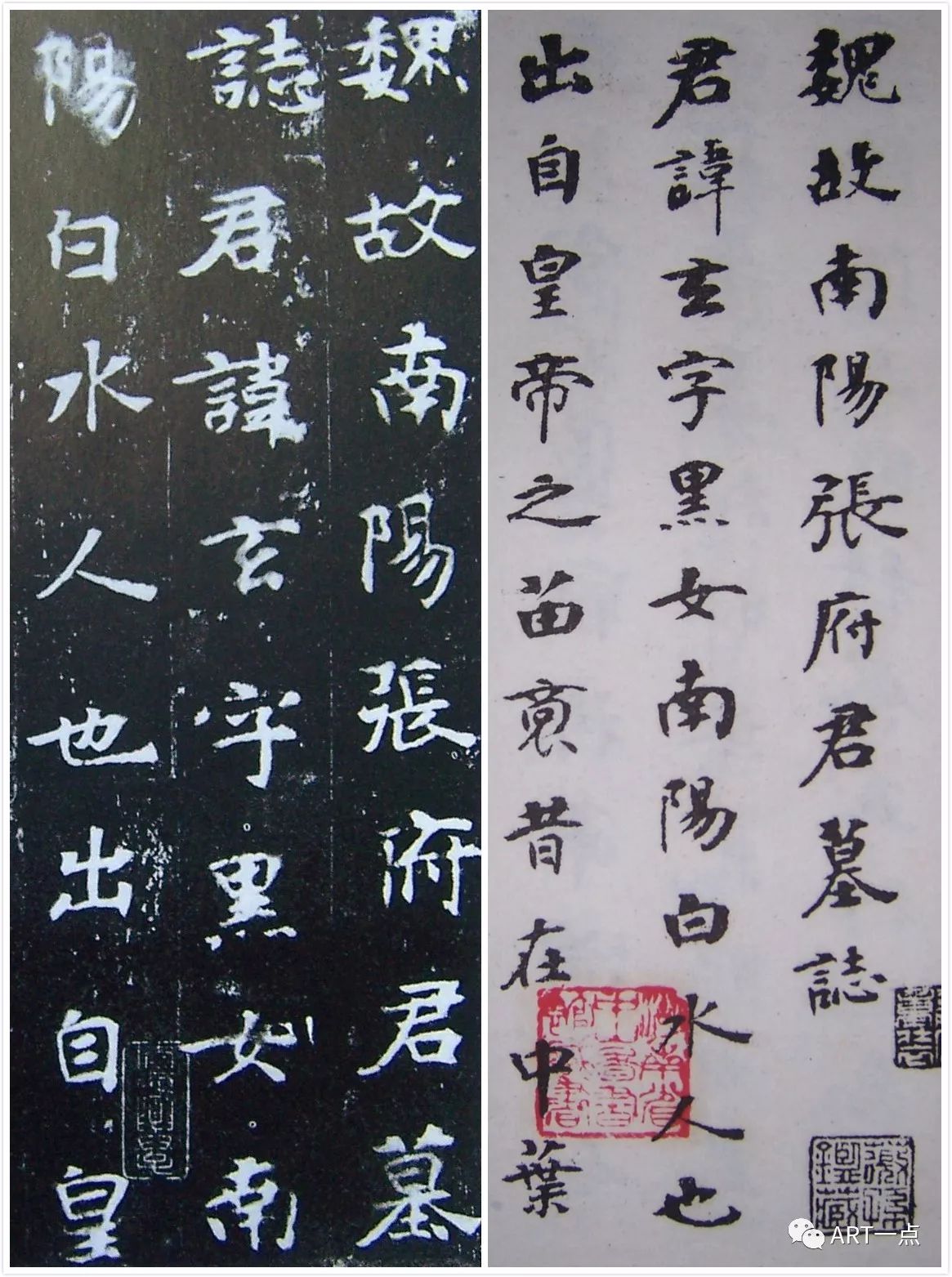

吴其贞《

书画记

》中关于《风雨归庄图》的记录

与《溪岸图》细节比较

吴其贞《书画记》中,共有六次和庄冋生共同看画的记录,或在庄家,或去别人家。顺治九年(1652),他们连续三个月三次一起看画——第一次在庄冋生家里看《风雨归庄图》,第二次与王鉴等三人看了

王羲之《内景黄庭经》

,第三次看了

黄公望的《富春山居图》

。

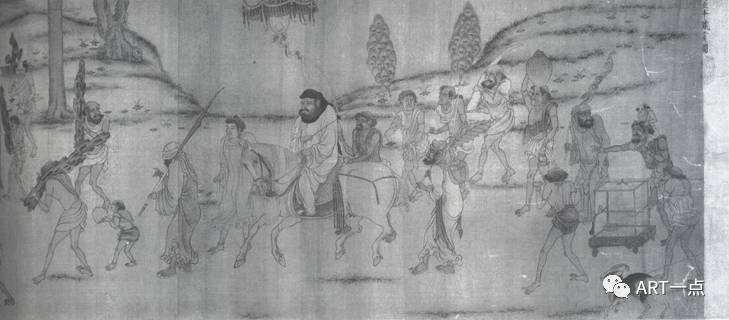

台北故宫博物院藏传阎立本《职贡图》

也曾经庄冋生藏,买到画时,他还曾与王铎有过交流。

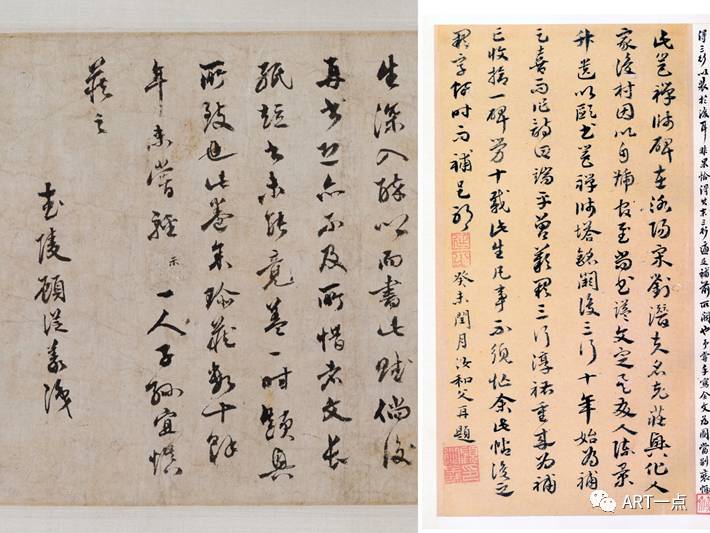

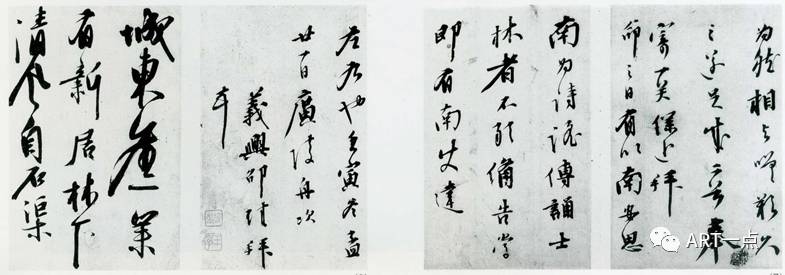

王铎曾在画上题跋

,惜目前不见,未知原因。幸运的是,在王铎《拟山园选集》中保留了这一题跋。

传阎立本《职贡图》 台北故宫博物院藏

王铎《拟山园选集·文集》卷三十九

北京故宫博物院藏南宋名迹扬无咎《四梅图》

,也曾为庄氏所藏。同时代笪重光有1672年在庄家观画的题跋,同行的还有画家

王翚

。

南宋 扬无咎 四梅图 北京故宫博物院藏

南宋 扬无咎 四梅图 北京故宫博物院藏

笪重光题《四梅图》

庄氏父子的收藏后来去了哪里?

根据刘鹏的研究,一部分为

康熙皇帝宠臣宋荦

所得,包括上文提到的

故宫博物院藏南宋扬无咎《四梅图》

,

台北故宫藏南宋马麟《静听松风图》

,

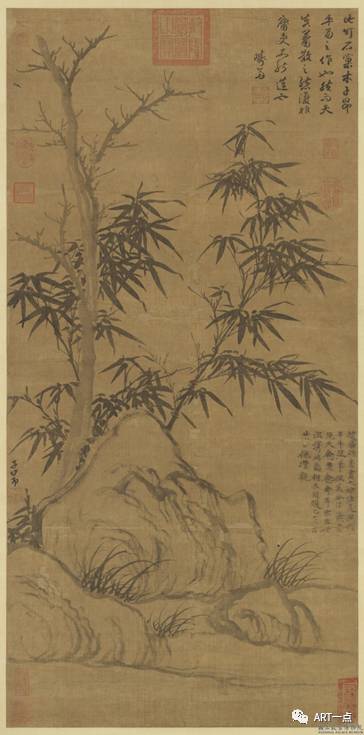

台北故宫藏元赵孟頫《窠木竹石图》

等。

《四梅图》局部

庄冋生、庄虎孙、宋荦所钤收藏印

元 赵孟頫《窠木竹石图》

台北故宫博物院藏

庄冋生因为与王铎的关系,也曾出现在

薛龙春教授

的视线内。

2015年,

他在台北故宫内部检索系统中发现,台北故宫凡有“天水郡收藏书画印记”的藏画,一定也有“庄虎孙”或“虎”印。

但《溪岸图》只有一方“天水郡收藏书画印记”,能不能确定它和庄氏父子的关系?

他与刘鹏就此进行了探讨。

刘鹏认为庄氏父子的盖印情况有多种组合,依据他的推断,这一推论成立。具体有待他在最终论文中公布细节。

学者们还就《溪岸图》的考证提供了多角度的思考。

从核心证据印章,再到文献,再到画,大家试图找到现有研究的漏洞,并寻找出更多可靠的线索。

比如,如何看待《溪岸图》这个名字。

实际上,这个名字得自民国时期,并非这件作品的本名。

“从画面上看,《风雨归庄图》这个名字比《溪岸图》更贴切,后人起《溪岸图》的名字也是因为董元有一幅画叫《溪岸图》,可能根本不是这幅画。”

“以前还有人叫这幅画为《溪岸草堂》。”

“中国画的命名一直非常随意,博物馆的很多作品都是自己命名,只有非常详细地把画面描述出来,加上收藏、尺寸、材质等信息才能确定。”

尽管所言针对个案,但这段讨论对其他作品的研究同样有参考价值

。

2

从被改款的“真迹”里发现被遗忘的书家

一位收藏家“被打眼”后的收获

香港近墨堂书法研究基金会主席林霄

的报告题目为:

《发现邵珪——明成化书家邵珪丛考》

。

这是一个对

鉴定、收藏和研究

都很有启发的案例。

“邵珪”是他意外发现的书家,他原本想要的是一件祝允明。

林霄收藏明代书法多年,尤其关注祝允明,曾发表过《从笔迹学方法重鉴祝允明》等论文。对祝允明的鉴定,他是有充分自信的。

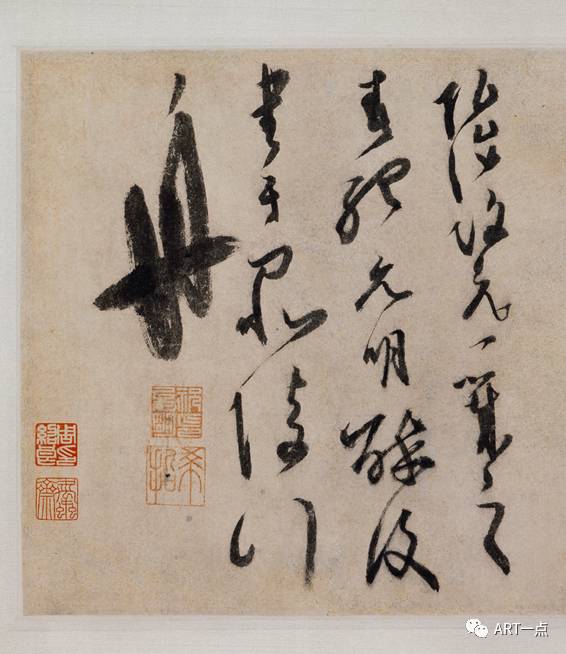

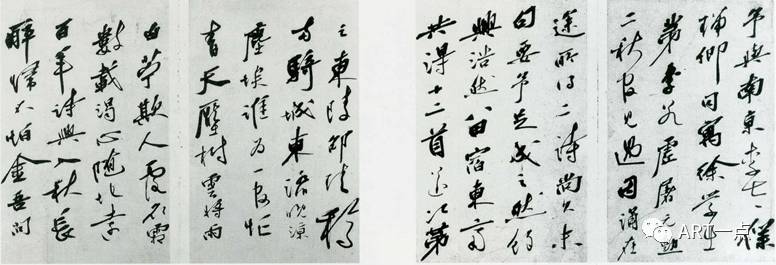

2010年,他在拍卖会上遇到一件

款为祝允明草书《赤壁赋》

。此作与他平时理解的祝允明不太一样,但书写非常自然潇洒。尤其令他心动的是落款的年份——

弘治元年,祝允明28岁

。此前,从未见过如此早期的祝允明作品,28岁时的祝允明有没有可能将草书写得如此精彩?

尽管心里

存疑

,但他决定买下再说。

款为祝允明的草书《赤壁赋》

此作与上博藏祝允明晚年书《赤壁赋》有相似之处

“忙”字笔画变成了几个点

这也是让林霄觉得有意思的地方

但他很快发现了问题。

将作品后的

顾从义跋文

与日本藏《化度寺碑》上可靠的顾从义跋对比,

绝非同一人所书

。

跋文为伪,那么作品也极有可能为伪。

右为日本藏诒晋斋本《化度寺碑》顾从义跋

但林霄依然非常珍惜这件作品,委托全球最贵的日本裱画师装裱。裱后对着光线看,发现落款的祝允明部分,是

用与原来一模一样的纸挖补后贴进去的,书写节奏也不一样。

他判断,

这是一件真迹,但来自一位比祝允明更早一辈的书家。

挖补处

这位作者究竟是谁?多年来,林霄一直想解开心中的谜团。

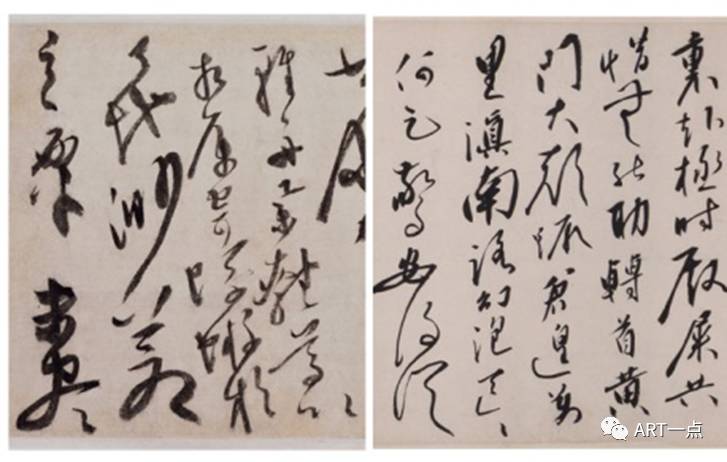

2016年10月,日本某拍卖公司出现一件

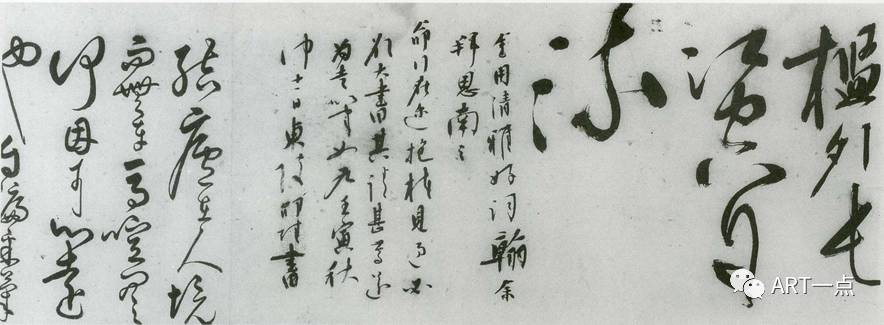

《王阳明先生堕马诗长卷》

。林霄熟悉王阳明的书法,

判断此作绝非其所书

。

王阳明先生堕马诗长卷

同时,他也发现这件作品与自己之前购藏的《赤壁赋》非常相似,将两件放在一起,像是同一件。他认定,

它们出自同一作者

。

找到《堕马诗》的作者,也就找到了《赤壁赋》的作者。

左为《赤壁赋》,右为《堕马诗》

这个书家会是谁?来看《堕马诗》的款识:

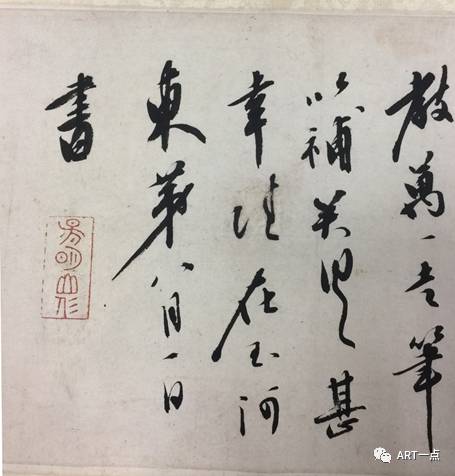

“余堕马几一月,荷菊田先生下问,因道马讼故事,尽出倡和奉观,闲录此篇求教万一,走笔以补笑具。甚幸。珪在玉河东堤,八月一日书。”

“珪”——应该就是作者。

对着光线看,能发现作品上的“珪”字还有被刮的痕迹,但被保留了。

《堕马诗》落款

“玉河东堤”——北京明清两代翰林院所在地。

“西涯先生真谬爱”——

西涯

乃明朝名臣、茶陵诗派代表人物李东阳。

然后,再查数据库。

李东阳写过《邵东曹堕马伤足次武昌韵》

——

真正的作者终于出现了——

邵东曹,邵珪

:

邵珪,字文敬,号东曹隐者,宜兴人,成化五年进士,有《邵半江诗》存世,《堕马诗》收入于《邵半江诗集》。

《堕马诗》经朱之赤、阮元、顾芸台等鉴藏。

1915年,郑濂的题跋将其定为王阳明手迹

,日本人崇拜王阳明,此作遂流向日本。

接下来,迎刃而解。

《堕马诗》卷的上款人“菊田先生”为周庚,字原己,号菊田。吴县人。家世太医,成化时官至太医院院制。成化二十年(1484)周庚任南京太医院正六品院判,

邵珪堕马伤足,周菊田为他疗足经月,因此邵珪手书《堕马诗》相赠。

《堕马诗》收入《邵半江诗集》

邵珪和李东阳是“好基友”。

依据李东阳在《送邵文敬知思南序》所描述,俩人好到走路、吃饭都要一起。

邵珪参与过茶陵诗派早期的活动,棋艺也很高,可惜去世很早。根据文献推测,享年或不到50岁。弘治三年正月二十日(1490),李东阳、谢铎、吴宽、傅瀚、李杰、林瀚、刘震等人在京城遥祭邵珪。

大家对邵珪的诗和书法,评价很高。

明代中期,以祝允明、文徵明、陈淳、王宠为代表的吴门书派的崛起,是对明初以来“台阁体”的反叛,但在达到这个高峰之前,有一批先驱酝酿和推动着这个高峰的到来,他们就是

以徐有贞、刘珏、李应祯、李东阳、张弼、吴宽、邵珪、王鏊为代表的朝廷官员书家

,他们不约而同地抛弃“台阁体”并以写出个性为目标,悄然引起了革命性的审美变化,

邵珪是这个群体中杰出的代表。

但

邵珪却在书法史中几乎销声匿迹

。

林霄翻遍所有能找到的资料,

仅发现有六件存世书法

。

邵珪存世作品

故宫博物院藏邵珪《自作诗册》;

故宫博物院藏李东阳等人杂诗卷,其中有邵珪墨迹;

被改款为王守仁的《堕马诗》卷;

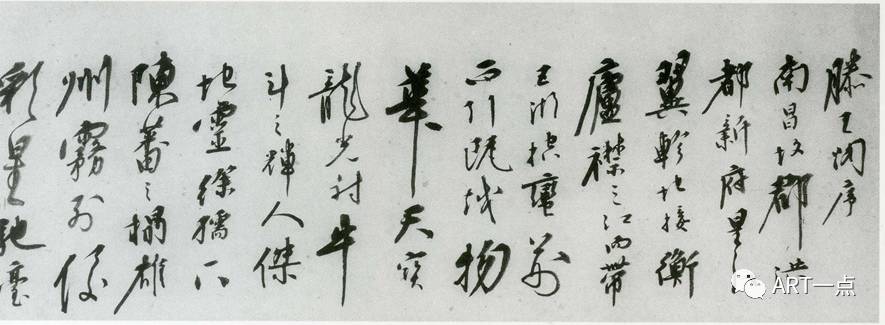

广东省博物馆藏邵珪为金用清书《滕王阁序》卷;

上博藏赵孟頫《兰竹石图》跋;

被改款为祝允明的草书《赤壁赋》。

邵珪 自作诗册 北京

故宫博物院藏

若不是发现两件被改款为“大名家”的书法作品,恐怕少会有人再提及“邵珪”这个名字。

林霄说,

自己有机缘发现这位被改款的失踪者,理当有责任洗其冤沉,还其清白,并给予他合适的历史定位,这何尝不是一种失而复得的幸运

?考究个中原委与细节,既能洞伪照真,发覆一段书史故实,亦可为世道人心之一鉴。

“发现邵珪”在书法史上的意义正在于此。

而

刘鹏

在讨论中透露,

《堕马诗》进入日本后,被日本人整理作为王阳明的一篇遗文,并进行了释文,后被收入多部王阳明遗作集

,释文与原作略有差别。假如这件作品没有存世,此诗也将被永远当成王阳明的诗对待——因为在日本学者的考证里,王阳明也有过堕马的情况,也有堕马的诗。这也提示:

从书法里辑佚诗文是一件好事,但要特别谨慎。这个案例就是特别好的反证。

最后透露一下日本《堕马诗》卷的拍卖结果。

出乎林霄意料,底价几万元人民币,最后拍得一千多万。

他说:我没有想到邵珪可以卖到这么贵,我也为邵珪高兴。

邵珪 滕王阁序卷

广东省博物馆藏

回到讨论。我们常说

历史

是公正的,但

这个报告告诉我们,其实

不然。

薛龙春教授提出两个更深的思考方向:

一、邵珪在当时书法是不错的,到底是改款导致后来书史上书名丧失,还是因为他书名不振导致了改款?

二、历史上有一类书画家名气很大,但过世太早,没有作品存世,后世存在大量伪作。如徐渭,去世后四十年市场上便有大量伪作。这对作者究竟是好事坏事?

邵彦教授则有另一个角度的思考:“董其昌的官不如李东阳大,但有其评级的书法都可以价值百倍。李东阳在成化年间的影响非常大——不光在政治上,也在文坛。邵珪与他关系如此密切,艺术水平亦不低,为什么就没有红起来?为什么李东阳没有成为一个在书画上更有话语权的人?”

这些问题都有待进一步展开。

讨论

每场报告之后长达20分钟的讨论,是本次工作坊的另一“看点

”

。资深学者和年轻学者共同探讨争论,直截了当,一针见血。讨论最热烈的问题,也是鉴藏史研究中普遍受到关注的。

我们将两天的发言略作整合,一起来

“偷师”

。

讨论

现场 摄影/丁哲

1

鉴定是美术史研究的基础

但哪种鉴定方法最有效

有三位学者的内容涉及到了鉴定,但他们使用的方法不同,且每人都使用了多种方法。

作为明中叶吴门地区最有影响力的书画家,文徵明在生前即享有盛名,成为作伪者的目标,且由于书画创作繁忙,时常请弟子代笔,故文徵明的书画真伪素为鉴定研究中的关键问题。

蔡春旭以伪作最多的文徵明小楷为研究对象,分四个部分展开:首先,通过对旁证的重新检讨,确认可靠的小楷真迹作品;其次,结合小楷真迹和同时人的文献记载,梳理文徵明小楷不同时期的风格变化和书写特征;再次,以风格和书写特征为依据,鉴定有关小楷作品,进一步梳理可靠的作品和伪作的面目;最后,结合不同作品的书写情况讨论鉴定中的因素干扰——书写功能的不同、创作动机的差异、书写载体的变化以及作品的呈现方式,以此反思对书家风格变化的单线演进的描述模式,呈现鉴定研究的复杂性。

左:文徵明《跋李怀琳绝交书》1520年《停云馆帖》刊刻

右:文徵明 跋赵构《楷书徽宗文集序卷》1521年 日本文化厅藏

蔡春旭总结的文徵明用笔特征和结字特点

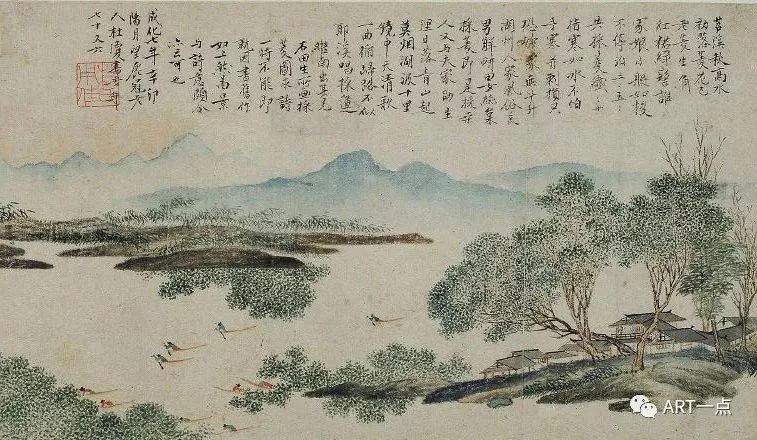

日本京都国立博物馆收藏有一本沈周《九段锦》册,原应有九开,现仅存六开。此册曾在2012年苏州博物馆举办的“石田大穰——吴门画派之沈周特展”上展出。2016年香港苏富比春拍上又现一册沈周《九段锦》,九开俱存,册中并有明代王世懋、清代高士奇等鉴藏印留存。

高士奇《江村销夏录》对沈周《九段锦》的记载是存世著录中最清楚、全面的。那么究竟那一册《九段锦》是高士奇记载的一本呢?黄朋试图从画风的比对,对作品流传、著录等多角度的分析,探讨两本《九段锦》孰真孰伪。并由此对沈周早期的“细沈”画风作一番梳理。

沈周《九段锦》中的“芦汀采菱”,日本京都国立博物馆藏

图片来自网络

沈周《九段锦》中的“芦汀采菱”

2016年香港苏富比春拍,

密韵楼蒋氏旧藏

图片来自网络

书法鉴定固然离不开技法层面的研判,但是如能从文献、图像乃至一些书写常识入手,可以让鉴定更多一些契入点。钱松以文献史实、风格参照、避讳、钤印为例,对何绍基作品的鉴定,是对鉴定方法多样化的尝试。

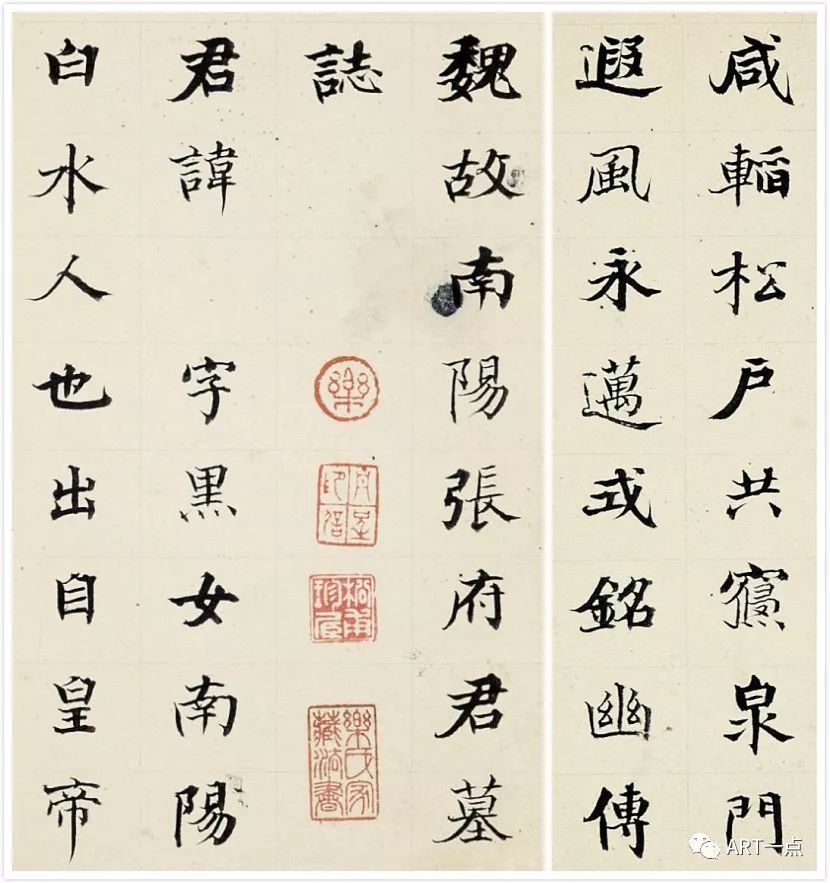

左:

乐氏旧藏何绍基临《张黑女志》首句

右:乐氏旧藏何绍基临《张黑女志》末句

左:《张黑女志》原拓本首句

右:

临《张黑女志》首句

何绍基

《张黑女志》

石印本没有避玄字,是伪作

乐氏旧藏相反,则是可靠的

首先要强调,

做好美术史研究,鉴定是一个基础。

薛龙春教授说:

研究艺术史,并不是每个人都要成为鉴定家,但鉴定的问题无法回避。

尤其涉及到以作品为中心讨论时,如果你研究的是一件伪作,就会对论述构成很大威胁——这种情况并不鲜见,有不少研究论文建立在某件文物上,结果这件文物是一个赝品。

邵彦教授

在中央美术学院从事中国绘画史和书画鉴定方向的教学,她说,教鉴定对自己有一个影响——

凡开展个案研究前,一定花大量时间先解决材料的鉴定问题,

但很多研究者直接跳过了这个步骤。

“

鉴定是美术史的一个基础

,而且,历史学的魅力可能就在这儿,你把材料整理到位后,材料自己会说话,不用你自己特别牵强地去想很多新论题、新方法,这个新方法是哄外行的。

历史学真正做到一定的趣味层次,应该是让材料自己说话。

鉴定可以为材料整理起很大作用。”

但鉴定很复杂,前文中的《溪岸图》只是其中一个案例,历史上有许多谜案至今难以解决。

诚如薛龙春教授开场所说,无论是文献、风格还是材料,无论是望气还是现在流行的科学手段,似乎都无法解决鉴定活动当中所有问题和鉴定活动的复杂性。

我们究竟该如何看待和使用各种各样的方法?比如说,

老先生们用“望气”来判断真伪,究竟能不能学?用文献来判断真伪,是不是百分百可靠?

谢稚柳、刘九庵、杨仁恺等在旅顺博物馆鉴定书画

一说起“望气”,常有人“会心一笑”,认为这多少有点神乎缥缈。但工作坊的

学者没有一位否定“望气”

。

邵彦教授说,鉴定有主要依据和辅助依据,主要依据就是个人风格、时代风格这些,是鉴定者本人使用的方法,

望气

即是;辅助依据则指文献证据这些,可以铁证如山,但这更大的作用是让观众、读者和受众能迅速接受你的判断。

她说:“望气不能一概否定,

望气实际上是高度浓缩,快速的形式判断。

自己先判断一个大的战略方向,再向着这个方向组织证据。”

但望气的有效,

基于鉴定者对艺术家的高度熟悉

,也就是说,对书画滚瓜烂熟的老先生们用“望气”有效,但一般人无效。

白谦慎教授打了个比方:

“

要熟悉到非常熟悉的程度,就像你给家里打电话时,无论家人是感冒,生病,或健康,你都能判断出来这就是你的家人。”

在薛龙春教授眼中,这种“非常熟悉的程度”会带来一种

条件反射

,根本不需要太多佐证。

如何能到“非常熟悉的程度”?研究何绍基多年的钱松教授的经验是:

没有捷径,只能慢慢积累

,

一开始看什么都是真的,看多了之后就对真假有一种判断。

林霄的经验是,望气有方法,只是鉴定家吝于分享。“对某一个书家熟悉到一定程度时,真的一望而知,假的也一望而知。望气并不是不能分析,背后其实

有具体方法和诀窍,但很多鉴定家只是不想说。

我看祝允明,完全可以用笔迹学方法解释给大家听,大家用这个方法也完全可以鉴定。笔迹学分析里有一个不可或缺的步骤,首先得靠眼力判断,这是临摹还是自然书写?这两种在书写节奏、用笔速度等很多方面不一样。经过一定训练,其实你也是可以判断的。”

文徵明 跋元方从义《山水卷》

1487年 香港近墨堂藏

那么,

现代学术研究为什么不提倡望气

?因为望气全然凭借个人经验,很难成为一种现代学术。

薛龙春教授说:“望气当然是不错,每个有鉴定经验的人都无可避免。但

望气最大的问题在于没有办法成为一种学术。当争议产生时,一个人也没有办法用望气来说服另外一个人。

老先生们的传统鉴定,主要就是凭借经验,一方面涉及到作品材料,另一方面涉及到风格技法。这很像中医,讲究配伍,但很难精确化,就好像是祖传秘方,很难成为现代学术。”

“我有很多学中医的朋友,学习方法就是跟着老师抄方子,我问他抄方子什么意思?不知道,反正抄一年比去年好,抄两年比第一年好,过去中医是这样练成的,不是上课教一个中医出来。”

所以,学

“

望气”

要求接受者有一定内力

。

如邵彦教授说

,

“林先生

和薛老师讲笔迹学,薛老师肯定听得懂,但旁边跟着一群别的专业的学生,你一讲,他们都说林老师讲得好,我听懂了,转身再看作品,还是不懂,很难掌握。”

无论如何,熟悉真迹,是独一无二的法门。

相比起需要靠长期积累的“望气”,文献虽然也需要训练时间,却相对好入门一些。

那么,用

文献鉴定可靠

吗?

钱松老师对何绍基书法的鉴定,尽管也涉及到风格,但最主要就是使用了史学文献的方法——利用古代一些基本的文史、常识的避讳,包括印章等手段来判断作品的真伪。

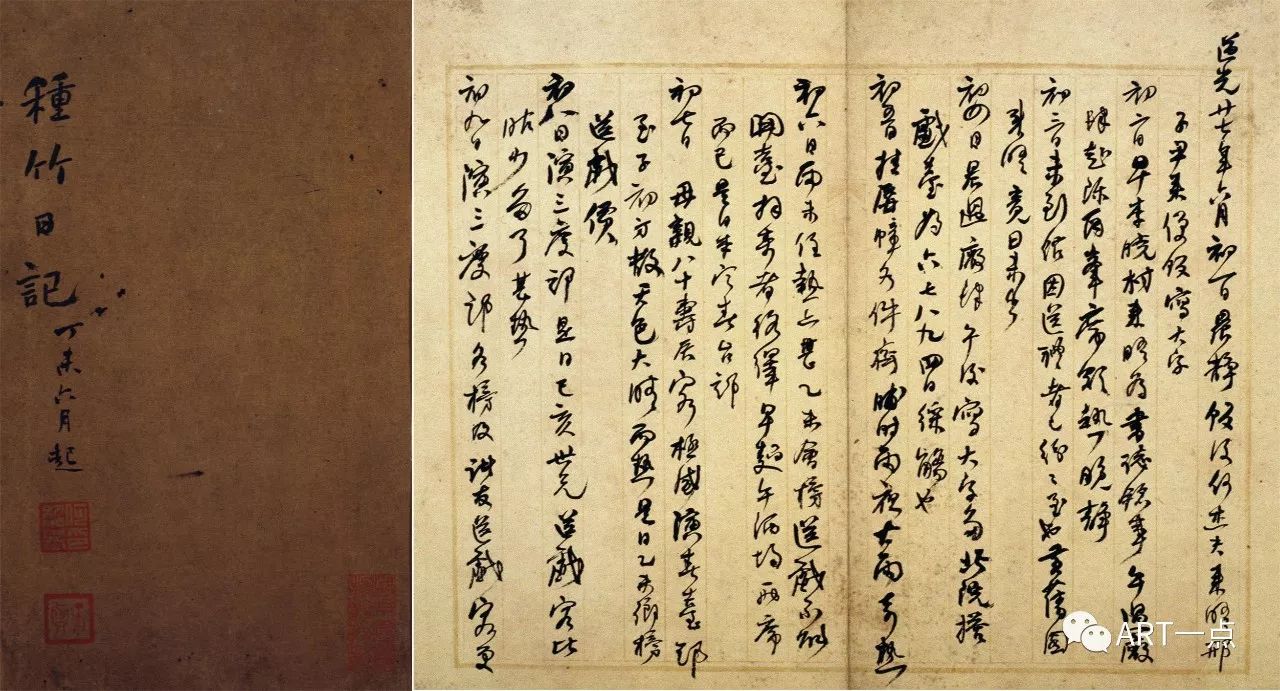

种竹日记 何绍基

清道光二十七、二十八年

湖南省博物馆藏

于是,有了一个问题。

薛龙春教授问,

在书画鉴定过程中,文献和风格几乎是两翼,当这两种研究方法产生冲突时,怎么办?

假如我们所面对的是一个摹本,那么文献和史学的这些东西几乎全部失效,那该怎么办?

来听白谦慎教授的经验:“

傅申先生曾经讲过,书法鉴定,有时候文本研究是最能够确定的方法,光是目鉴,还是存在争议。

比如,一件标示为宋代的作品,写的却是一个明代人的诗,那这一定是一件伪作,没有争议。”

“但文本研究的方法可以用来定伪,却无法用来定真——因为,这也可能是一件完全拷贝自真迹的伪作。”

用

“

避讳”

来判断真伪,也不是百分百可靠。“文本的使用非常复杂,要十分小心。比如用‘避讳’来定真伪,但实际上,有人讲究避讳,有人不太讲究。汉代对皇帝就有时候避,有时候不避,要看实际情况。”

“总而言之,文献比望气更能确定伪作,可以通过逻辑一步步推出来。

”

2016年香港苏富比春拍上的沈周《九段锦》全貌

图片来自网络

除了望气、文献,工作坊还讨论了很多方法和问题。

比如,如何确立鉴定中的标准件。

蔡春旭对文徵明小楷的鉴定,基本上采用了