小時候政治學習,大批判是常設的主題。林彪出事兒之後,批判會上,不知爲什麼拉來孔夫子陪綁,把大成至聖先師匹配在一介武夫的後邊,掛出的橫幅,名之曰“批林批孔”。一定要給這種怪事兒找個解說的道理,那麼,林彪叫人抄寫了一句孔子講的“克己復禮爲仁”,就是這兩位古今人物之間的重要聯繫。

孔夫子具體要“復”哪些“禮”,不僅當時我一個小孩子根本不明白,現在讀書讀了這麼多年,知道專門研究相關問題的專家其實也是說不清的。君臣朝野,父子夫妻,這些事關綱常倫理的人間大禮自不必說,其實就連怎麼過年過日子這樣的歲時節序也不易敘說清楚。

不過致禮必依歲時,禮在歲時中。孔子曰“夫禮先王以承天之道,以治人之情”,又曰“夫禮必本於天”(《禮記·禮運》),而歲時乃天道天則的具體體現,故明禮必知歲時,歲時固然是禮的構成內容之一。

所謂“復禮”,當然是要恢復舊日行過的禮。當門徒子游問詢“夫子之極言禮也,可得而聞與”的時候,孔子答覆說:“我欲觀夏道,是故之杞,而不足徵也,吾得夏時焉;我欲觀殷道,是故之宋,而不足徵也,吾得坤乾焉。坤乾之義,夏時之等,吾以是觀之。”(《禮記·禮運》)

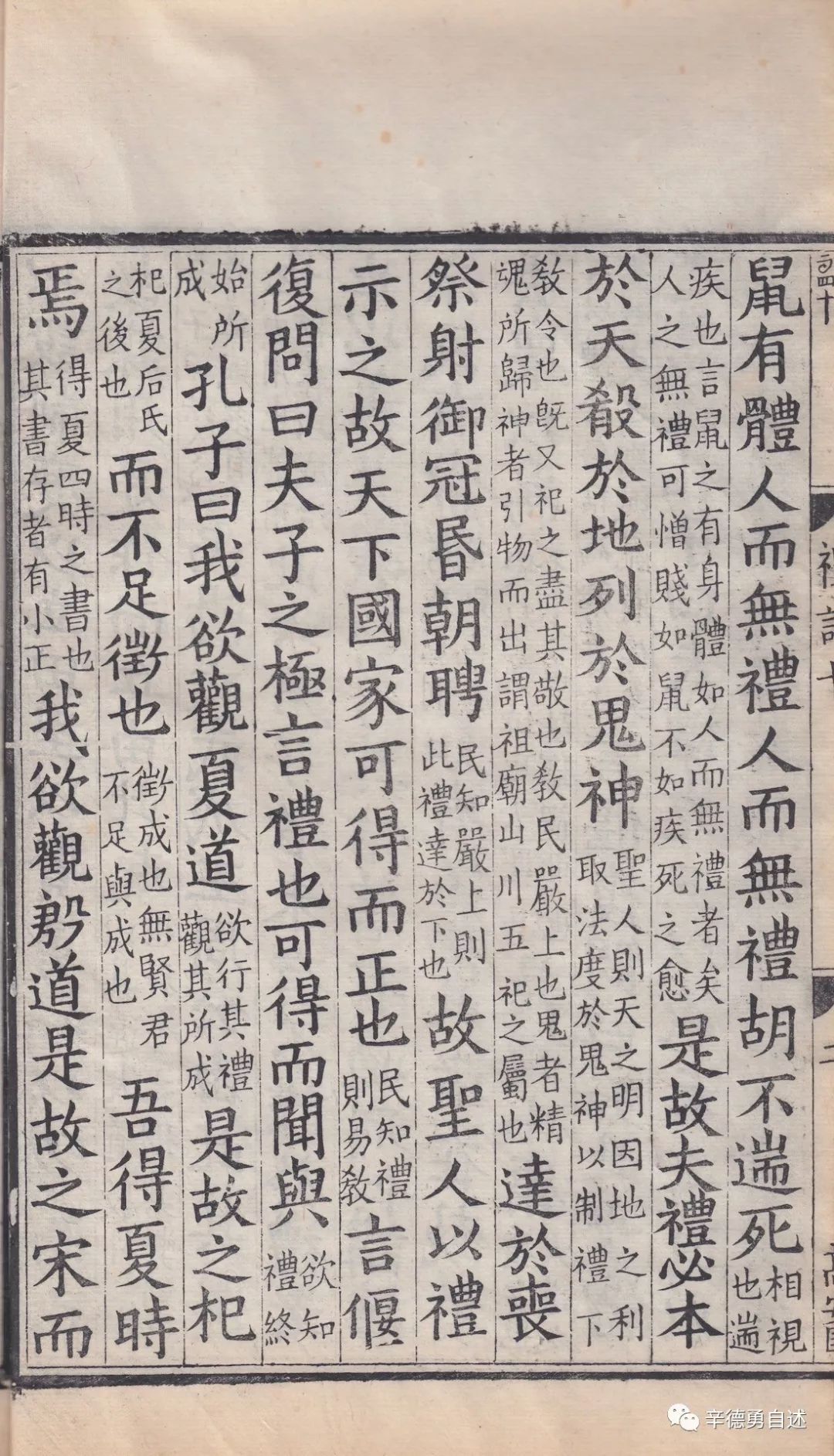

清嘉慶張敦仁影宋刻本

鄭玄注《禮記》

我理解,子游向孔子問詢的內容,是“你爲什麼那樣極力稱道所謂‘禮’,能不能跟我說說這‘禮’指的究竟是什麼”?孔子回答說:“我想知曉夏道,所以到杞國去瞭解,但無法得到足以徵信的文獻,我衹是得到了關於夏時的載籍;我想知曉殷道,所以到宋國去瞭解,但也無法得到足以徵信的文獻,我衹是得到了關於坤乾的載籍。坤乾所蘊涵的義理,夏時所體現的倫次,我就通過這些來認識當時的‘禮’。”

這告訴我們什麼?它告訴我們,在孔夫子看來,所謂“夏時”,是有其獨特之處的,而且與他在春秋時期所尊奉的“周時”有着很大的不同。太史公司馬遷在《史記·夏本紀》篇末專門講到了這件事兒,他說:“孔子正夏時,學者多傳《夏小正》云。”這“孔子正夏時”,是說孔子判定、辨明、釐正“夏時”的意思,應是直接承應《禮記·禮運篇》上述記載而來,而“學者多傳《夏小正》云”,是說人們普遍認爲,在後世學者中間傳佈的《夏小正》,就應該是孔子辨明的“夏時”。

這《夏小正》,現在保存在《大戴禮記》當中,是《大戴禮記》的一篇。《夏小正》的內容,相當簡單,衹是逐一列舉一年之內各個月份所對應的星宿、物候以及相應的農事活動。但有意思的是,最後兩個月,也就是十一月和十二月,與前面十個月不同,闕少與之對應的星宿,衹列有物候與農事。這種首尾參差的情況,相當怪異。

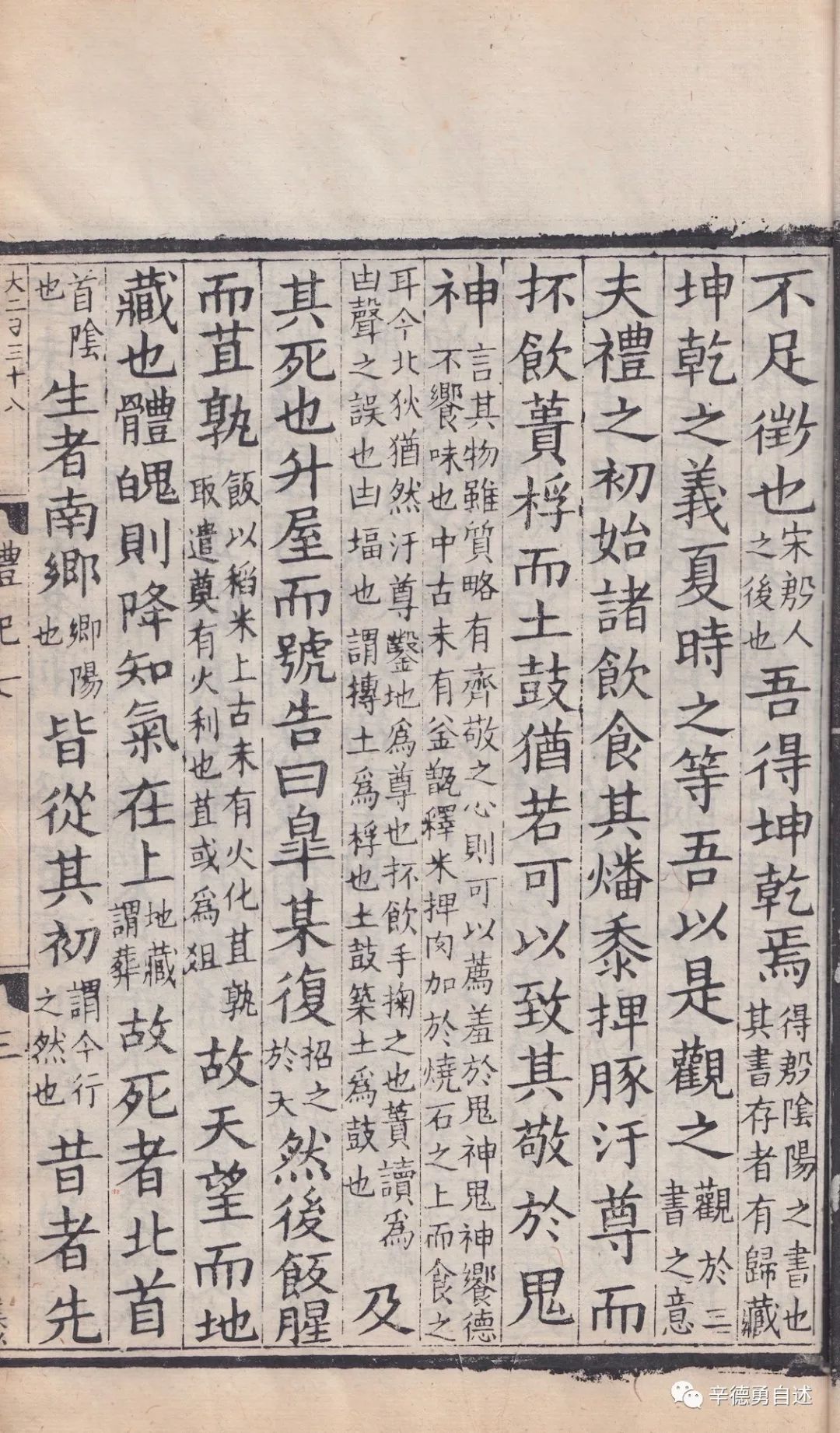

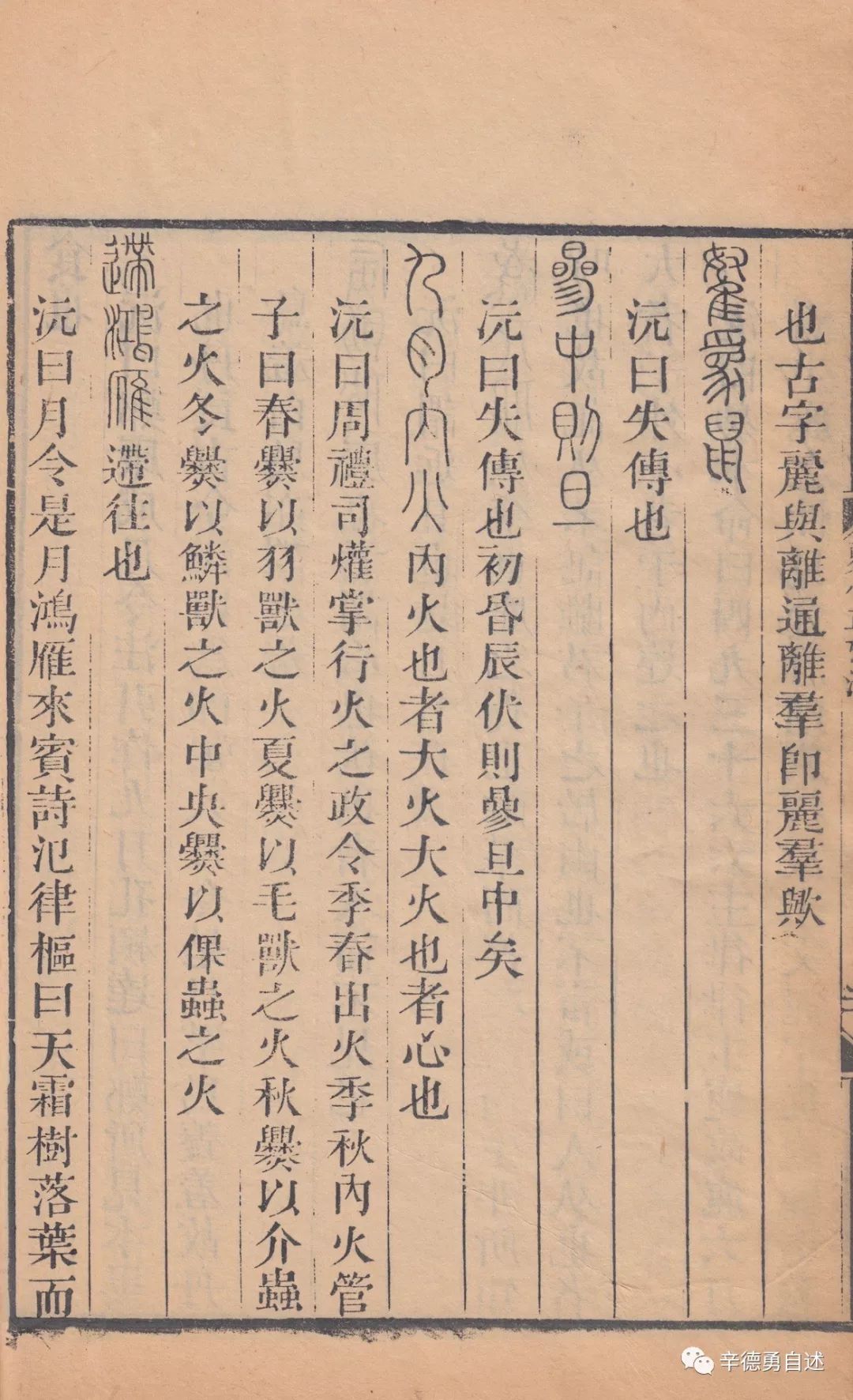

清乾隆刻《經訓堂叢書》

本畢沅《夏小正考注》

近若干年來,陳久金等學者解釋說,《夏小正》中十一月和十二月的內容,俱屬後人添加,其原始面貌,應是衹有匹配有星宿的那十個月,即大體相當於西南彝族過去使用過的十月太陽曆,每月三十六天,餘下的五六天零頭是過年的節日。

使用太陽曆的人,過的自然是太陽年,這就是現在我們使用的公曆所依循的回歸年(它是基於地球環繞太陽一個週期所經歷的時間長度)。

明白了這一點,我們也纔能夠具體地理解孔子爲什麼要那麼強調“夏時”——因爲這種“夏時”與西周以後行用的陰陽混合年性質完全不同,也就是說它與孔子當時所行用的曆法完全不同;而且嚴格說來,衹有這種太陽年的月份纔能同特定的星宿建立確定的對應關係,陰陽混合年的月份由於有閏月的存在則做不到這一點。