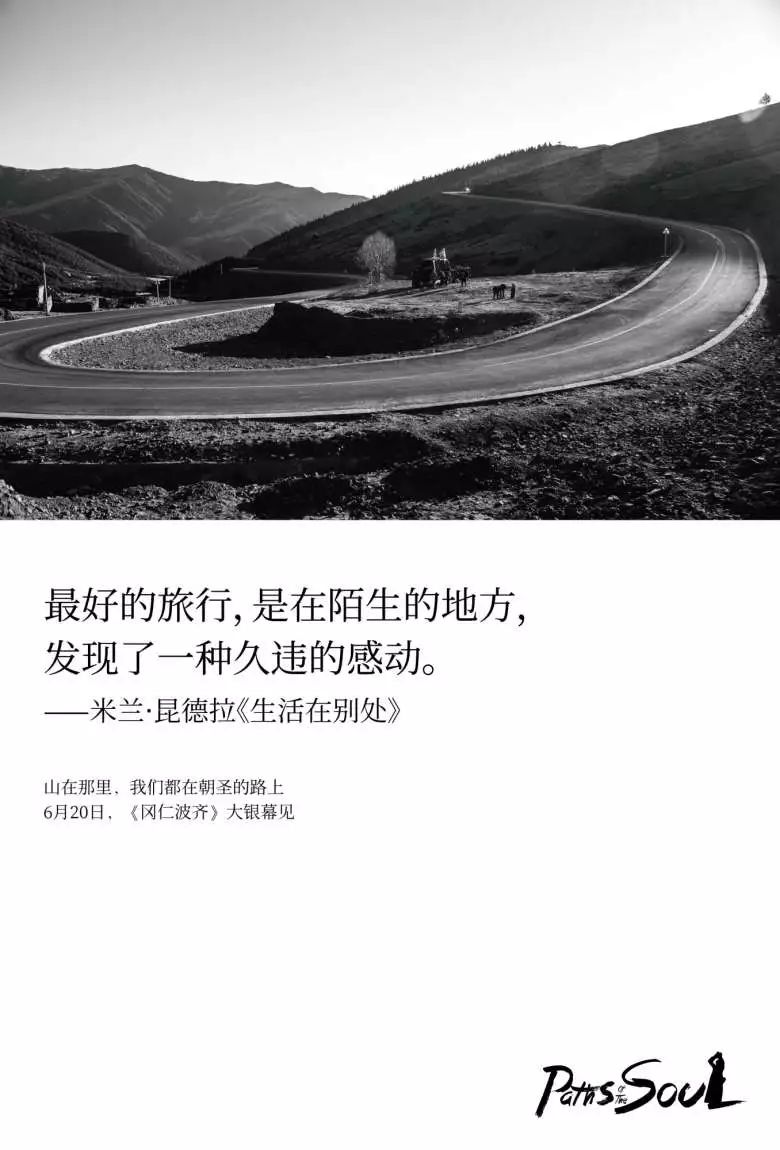

《冈仁波齐》特辑之《一个导演的旅行》

杰克·凯鲁亚克在那本用三个星期打出,却在大半个世纪后从精神上引领了全世界一代代年轻人的小说《在路上》里说:

我还年轻,我渴望上路。

他们为无数在各自的时代里迷惘又心有不甘的年轻人树立了一种生活的标准,“一言不合就出发”。这标准快速蔓延,被一代代人接受,只因它有一个简单到无法拒绝的理由——年轻。

大部分上路的故事的确发生在青春年代,或许是荷尔蒙作祟,或许是一无所有,再或许,根本就因为青春的身体更适合上路,适合跟公路、荒野、危险硬碰硬地摩擦、较量、摔打,直到一方打趴一方,要么继续往前,要么滚回家。

在路上,从来不是关于路,也不关于车或鞋子,它关于想象,大部分时候甚至是基于迷茫或逃离的想象,它关于心中的乌托邦。

今天给大家独家公开一篇手记,它出自电影《冈仁波齐》导演张杨即将出版的书《通往冈仁波齐之路》,它关于26年前的一次旅行,这次旅行改变了这个导演的一生。

我和西藏的缘分

张杨

本文摘自即将出版的《通往冈仁波齐之路》

1991年的时候,我还在中戏读书,那一年的暑假刚好和毕业实习连在一起,这就让我有了一段比较空闲的时间,所以决定来一次背包旅行。

父母也非常支持这个计划,给了我三千元钱。我内心深处对于广袤、粗粝的边远地区有一种天然的向往。于是就随身带了一个walkman、十几盘磁带和两本书。从甘肃到青海,再到新疆,最后从新疆进了西藏,足足在外流浪了三个月。

那是一次非常随性的旅行,交通的工具是坐长途客车、搭乘顺风车或者徒步。住的地方都是最便宜的大车店,也会在小旅馆的多人间凑合一个床位。所去的地方同样是兴之所至,事先并无规划:可以在青海湖边随便找一个小旅馆住下;也可以在途径塔里木湖时,心血来潮的跳下长途客车,径直走进一家牧民的帐篷里,跟他们同吃同住;更可以在天池边任性的搭个帐篷,等待第二天的日出。

旅途中当然遇到过凶险:在敦煌月牙泉后边的鸣沙山上,就曾见到了一具半风干的女尸。至今这件事都还时常会在我脑海中萦绕,勾起我对很多故事的联想;在伊犁街头闲逛时,也曾跟两个醉汉不分青红皂白的打了一架,鼻梁骨都断了。当时也没在意,直到三天后,在喀什的人民医院,医生拿一根铁签子插到我的鼻孔里,“咯嘣”一下正了回来,那一瞬的疼痛可比挨打时惨烈万倍,疼的我浑身冒汗,涕泗横流。

但一路上收获更多的却是欣喜和感动。即饱览了很多壮观的美景,见识了不同的风土人情,也结识了很多与人为善的陌生人:有无私相助的货车司机、热情好客的牧民、萍水相逢的旅伴。也有在西宁火车站,当我和一个叫安宾的兄弟身无分文,连张回北京的火车票钱都掏不起时,善意收留我们的列车长。

有些事更像是冥冥中注定的缘分:我在喀什的时候结识了一位香港女孩,她给了我一本香港人写的,关于新疆旅游攻略的书。那是作者在新疆七进七出,几乎把新疆所有地方都跑遍之后写出来的,里面都是非常详实和实用的内容。当时国内还几乎没有这种攻略方面的书籍,我自然是如获至宝。

后来从喀什往南疆走,经若羌时,晚上住在一个矿区的大车店里,竟然就在那遇到了该书的作者。他说自己刚去了可可西里的腹地——阿尔金山自然保护区。那里除了美国的一支科考队,和中国科学院科考队以外,他算是第三拨进到腹地的“外人”。因为里头还有几个村子,所以时不时会有卡车进去送粮食和收羊毛。巧合的是,大车店里刚好有一位姓朱的货车司机就是做这个的,第二天就要开车进去,我赶忙上前攀谈,央求同去。

翌日清晨,我和几个维族小伙子,坐在卡车的后车斗里,裹着司机的军大衣,吃着馕和哈密瓜,一路披星戴月,在完全没有路的河床里颠簸了三天,终于到了海拔四千六百多米的保护区腹地,也在那第一次有了高原反应的感觉。

途中见到了许多非常壮美的高原湖泊、沼泽、草原,也多次遇到了成群的藏羚羊、藏野驴和藏牦牛。司机还随身携带着一把猎枪,他说路上有时候会碰到熊和豹子,虽然会有危险,但是国家立了法保护,这些动物都是不能打的。只有在见到野兔子的时候,才可以放上几枪。

从可可西里出来后,顾不上二十多天没洗澡,赶忙日夜兼程奔向拉萨。因为之前已经和北京的哥们安宾约好了,9月15号要在拉萨会和。那时通讯不便,如不能及时赶到,两人可能就失联了。

到拉萨见到安宾时,我俩都已囊中羞涩,住不起宾馆。那时候导演牟森的关系已经分到了西藏话剧团,但他常年在北京工作,所以单位分的宿舍一直空着。我们就四处打探,找到了他的房子,然后破窗而入,堂而皇之的住下来了。

再后来,又换到八角街一位叫德钦卓嘎的老太太家里住。老人七十多岁,性格温和,非常慈祥,做的藏餐也极其美味。她常常给我们讲自己年轻时的故事:德钦卓嘎原来是贵族家的小姐,家庭成分本就不好。而到了1958年的时候,丈夫又跑去了印度,这更是雪上加霜。

到文革的时候,德钦卓嘎被下放到某个农场劳改。她骑着马去报到,却阴错阳差走到了另外一个地方,而那个地方的干部也莫名其妙的接收了她。她自己当然搞不清楚状况,就在那个地方稀里糊涂的待着,直到平反才知道弄错了。

她的这些真实经历,本身就充满了传奇和荒诞。我当时就想,如果要做关于文革的电影,就应该从这种角度出发,看起来荒诞,但反而是挺写实的。

很多人以为这里山高皇帝远,运动的风暴不太会波及过来。但事实上,这里的形势比内地更加严峻。因为有宗教信仰的因素,所以许多行为常常会被扣上迷信的帽子,也有很多寺庙在文革中被捣毁殆尽,其中就有非常著名的甘丹寺。我们还专门跑过去,参观了甘丹寺的遗址。

那时候对拉萨最深的印象有两个:一个是要饭的特别多,饭店门口经常就围着四五个衣衫褴褛的小孩,嘴里“咕叽咕叽”着向你伸出手来。你不给钱还好,要是一出手就完蛋了——给了一个人,就会围上来更多的孩子,一直寸步不离的粘着你要钱。

另外一个就是野狗特别多,到处流窜,满大街都是狗粪。藏族人信佛,首先是不能打狗,再加上心怀善念,家家户户都会放些食物在门口。所以这些野狗们就过上了“养尊处优”的生活,白天转悠到熟悉的家门口找食物,吃饱了就窝在墙角晒太阳。

到了夜里,外边会传来若远若近的狗叫声。一开始还算平静,但常常在你快要入睡时,突然间几百只野狗像炸了锅似的,一起声嘶力竭的狂吠起来,紧接着又成群结队的在街上狂奔,地动山摇,声势震天。那个时候,它们放佛才是城市的统治者,我们这些人只能战战兢兢的躲在屋里,猜测外边出了什么大事。而实际上,无非就是野狗们为了各自的地盘在示威和征战。

后来经过几次打狗运动,城镇的野狗就慢慢绝迹了,我入藏的时候再也未见过。直到这次拍片选景的时候,去过一个叫桑桑的小镇,镇子不大,但野狗四处流窜,像极了91年的拉萨。

在拉萨住了一段时间之后,又去周边的地方闲逛。在萨迦寺时,曾住在寺庙旁边的一个藏式小旅馆里。和来自英国、瑞士、南斯拉夫、泰国和日本的五个背包客住一间房。我们六个人,五男一女,分别来自不同的国家,有点大杂烩的意思。晚上睡在卡垫上聊天,他们见我随身带的磁带,正是他们也都很喜欢的摇滚乐,自然就找到了共同的话题。我英语不好,这个时候只能逼着自己绞尽脑汁的边说边练。其实日本人的英语比我更差,不过大家都能明白彼此想表达的意思,倒是相谈甚欢。

早上起来,透过窗子,可以看到晨光中的萨迦寺,庄严肃穆。英国人还用自带的野外炉具煮了咖啡,又做了特别美味的布丁给大家当早餐。当时就特别羡慕人家的随身装备,就算在旅途中,也能把生活细节照顾得很好。

后来瑞士人和南斯拉夫人要去珠穆朗玛峰,我跟他们同去。到了定日过检查站时,我因为没经验,不知道要提前办边防证,所以哨兵就不让过,苦苦哀求了一个多小时也没用,只好和旅伴们道别。他们答应会寄给我他们在珠峰的照片,虽然心里有点失落,但也只能这样了。

一个人悻悻而归,却在回来的路上,遇到几个过沐浴节的藏族姑娘,正在河里洗澡。我也高兴的下到河里,加入了她们。

1991年的这趟旅行对我非常重要,像是打开了另一个世界,不仅见到了许多无比壮美的自然景观,也遇到了跟之前生活完全不一样的一些人。这些东西都让我非常震撼和迷恋,所以从拉萨回来时,就买了十几本关于西藏人文习俗和信仰方面的书,厚厚的一大堆,背回北京研究。

三个月是一段孤独的旅行,但恰恰是这种孤独,让我感到自由、清醒、无拘无束。同时,这孤独会让你有足够的时间好好和自己对话。在那些颠簸疲惫的长途车上,我经常听着Led Zeppelin的音乐,心里就和自己聊了起来,我的理想是什么,我到底是个什么样的人,我真正想要的生活是什么,这些看似很大的问题,在自己和自己的对话中,逐渐的清晰了起来。

这种孤独和自由的感觉,是一个人旅行最重要的收获,它让我成长了很多。而这次旅行,也成了改变我一生的一次经历。因为他让我变野了,在城市中再也待不住了,心里总是向往着那些充满神奇的土地。

大学毕业后,我拍了两年关于自然和人文的纪录片,当时就主动选择去拍云南的怒江,缅甸的瓦邦,甘南的藏族,青海的长江和黄河源头。后面的日子里,等自己有了车,就会找机会开着车再去这些地方。这已经成了我的一种生活习惯,在城市里待上几个月就要找机会往外跑。而现在,我干脆把家都搬到了云南的大理。

在这些边远的土地上,我的内心总能找到一种平静,感觉有了归属。

我也知道终有一天,我肯定会拍摄和这些土地有关的电影。

“我是谁?我从哪里来?我到哪里去?”

人人最后都要面对这样的问题。

年近三十,跑到瓦尔登湖边自耕自足的梭罗如此;《邦妮与克莱德》里看见克莱德偷车就屁颠屁颠跟着他跑了的邦妮如此;《海滩》中为了绝世海岛纵身跳下悬崖的莱昂纳多如此;因厌恶社会而进入茫茫荒野无法回头的理想主义者克里斯托弗如此;唱着“一个男人要走过多少路才能成为自己”的鲍勃·迪伦如此;激发这位民谣大师却一生潦倒的歌手戴维·范·洛克如此;在孤凉峰顶上瞭望林海和野熊的“达摩流浪者们”如此;为了看望好友独自踏上一个人的朝圣路的哈罗德·弗莱亦如此……

找得到答案与否,或找到的答案如何验明真伪,从来都不是“出发”所给出的承诺,人们爱公路,恰恰因为它从不给出结果,只指明方向,它召唤的正是那些躁动不安的灵魂。

凯鲁亚克,这位“一言不合就出发的鼻祖”这么描述这些“在路上“的灵魂:

”我一辈子都喜欢跟着让我感觉有兴趣的人,因为在我心目中,真正的人都是疯疯癫癫的,他们热爱生活、爱聊天,不露锋芒希望拥有一切,他们从不疲倦,从不讲那些平凡的东西,但他们渴望燃烧,像神话中巨型的黄色罗马蜡烛那样燃烧,渴望爆炸,像行星抨击那样在爆炸声中发出蓝色的光,令人惊叹不已。”

而在他的第二本自传体小说《达摩流浪者》里,借主人公雷蒙之口,他向这个世界大声呐喊:

“我们俩是永远不会变的—永远的年轻,永远的热泪盈眶!”