来源/高太爷(ID:gaotaiye0504)

作者/高太爷

我经常在文章中鼓励大家多看书,因为书本上的知识是成体系的,在一个碎片化时代,仅仅是刷知乎、公众号、微博等碎片化知识,是很难获得真正提升的,书本是性价比最高的知识来源和时间投资。

但经常会有小伙伴在后台反应,“读一本忘一本,感觉完全没收获,该怎么读书?”,其实这个问题非常有共性,知乎上就有一个类似的提问,阅读量超过800万:

读了很多书,但是都忘掉了,读书的意义在哪里?

先不谈如何高效读书,简单探讨下,即使真的记不住,读书有用吗?

有的。(认真脸)

首先:"读一本忘一本",并不意味着你的阅读完全白费了。要解释这个问题,我们要从人类的记忆种类讲起。

01

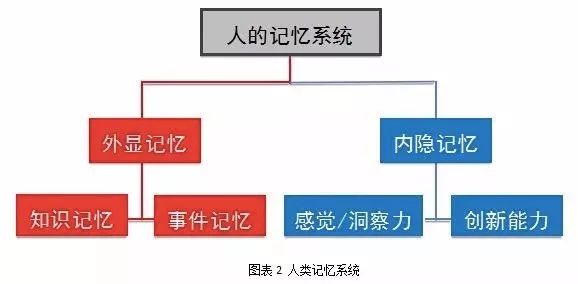

人类的记忆,可以划分为两类:外显记忆和内隐记忆。

外显记忆(explicit memory)比较常见,我们常说的工作记忆就属于外显记忆,我们上课学习了某某名词的定义,某类题目的解答,都属于外显记忆。

我们在考试、工作时,需要通过意识刻意回忆,把这些记忆提取出来使用,这也就是我们平时能感觉到的,我们"记住"、"学会"了的东西。

那么,什么是内隐记忆?内隐记忆(implicit memory),一般是关于技术、过程、或"如何做"的记忆。这些内容并不需要你刻意的提取,实际上即使你努力提取,可能也说不上来这些内容到底是什么东西。

但是,在面对问题的时候,内隐记忆还是会为你提供解决问题的方向和灵感,因为你之前曾经在学习阅读中看到过类似的问题。比如说,你阅读了很多英文读物,就会产生一种"语感",虽然你不知道为什么,但完形填空和阅读理解就是能做得比别人好!

打个比方:你的阅读就好比吃牛肉喝牛奶,吃下去了喝下去了,你身体上并不是多了一块牛肉,牛肉已经变成蛋白质,成为了你自己肌肉的组成部分了。

记忆心理学家们的研究证实了这种内隐阅读/学习的有效性:心理学系雷博人为创造出了一种语言,他找来一批被试,给这些被试呈现一批这一语言的阅读材料。

他告诉外显阅读/学习组的学员:你们要去寻找这些字母串的内在结构,然后告诉内隐阅读/学习组的学员:你们只要看过记着就好。

读完这些阅读材料之后,雷博给出一批新的阅读材料,分别测试两组学员:这些新的字母串是不是符合这个新语言的语法?

结果是:内隐阅读/学习组的学员的成绩反而还好一些。

所以,发现"读一本忘一本",不要慌,你的阅读还是在你的脑海留下了什么--只不过是以一种不同的形式,你还是要坚持阅读的习惯,总有一天你会因为你的阅读受益的。

02

好,现在让我们更进一步:如何提高阅读的"收获感"?

前面说了,我们平常的阅读主要变成了内隐的记忆,而这种记忆是不能给人很强的"收获感"的,要提高这种感觉,就要尽量把内隐的记忆转化为外显的记忆。

具体怎么做?

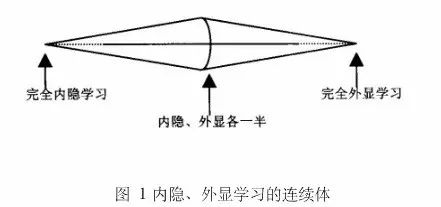

实际上,两种记忆模式,正是代表了两种不同的阅读/学习模式:外显型阅读/学习、内隐型阅读/学习。

什么是外显型阅读?就是带着目的、带着任务去阅读。

我们阅读课本,阅读教科书,往往是带着解决课后习题,或者大作业里的技术问题的目的去读的,因此在这个过程中,学习者是具有目的性的,知晓阅读的成分、内容和目标,对学会的知识也能够表达出来。

外显阅读有计划、有目的、有意识。外显阅读者有意识地,按部就班地对需要的知识进行加工,对学习对象投入注意力,甚至强制记忆其中的内容。

而我们平时的课后、工作之余的阅读,常常是内隐型阅读,我们是没有明确目的的,有时仅仅是为了kill the time,打发时间,仅仅是为了娱乐自己,这样当然轻松了,不像上课刷题那么苦逼,但是任何事情都是有得又有失:

内隐记忆到外显记忆的转化率下去了,阅读的"收获感",也下去了。

所以,学习确实是一种很矛盾的行为。人总是安于安逸,希望过得轻松的,而学习阅读,是从无知到有知的跃升,是需要付出努力的。如果你不想"读一本就忘一本",你就不能怀着"读过就算"的心态

在强调趣味阅读的同时,我们不能放弃外显阅读!

一般来说,内隐学习和外显学习各占一半,产生协同效应之后的学习效率是最高的。哈尔滨理工大学的一项研究生阅读实验,证实了这一点。

03

那么,如何在内隐阅读为主的课外阅读中,注入外显阅读元素呢?

(1)带着任务去阅读

现在非常流行的思维导图法、康奈尔笔记法、5W+1H阅读法(对阅读材料中的各个重要事件,具体分析记录其原因Why、对象What、地点Where、时间When、人员Who、过程How等六个方面)。

这几个方法,本质都是在阅读中加入任务。让阅读过程产生目的性、计划性。有效任务可以提高阅读的加工深度。要知道,和内隐记忆不同的是,加工深度越深,外显记忆越好。在阅读过程中我们可以结合这些方法给我们的阅读增加任务。

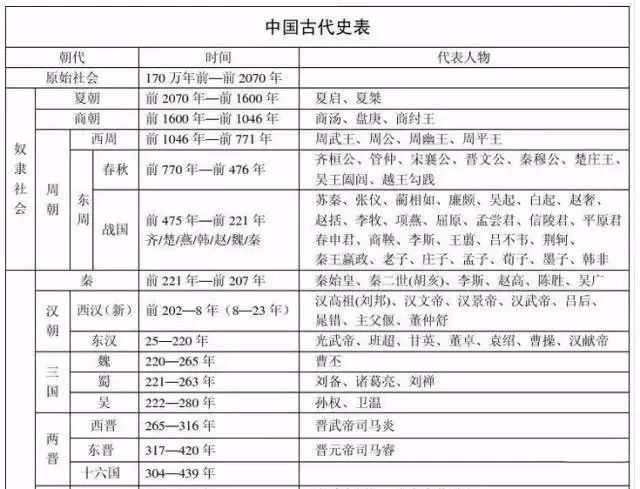

例如,我们阅读《中国通史》,就可以编一个历史年表:

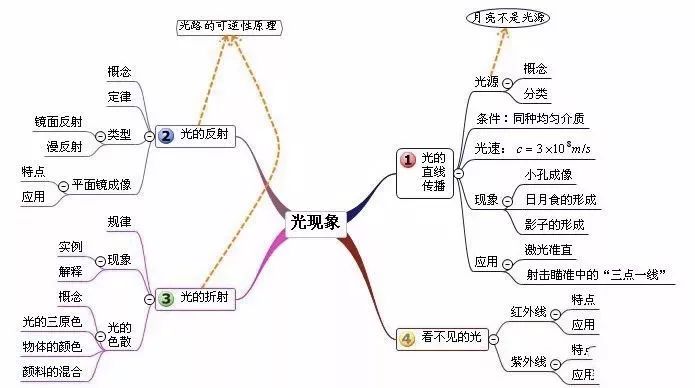

阅读某部知识层次分明的科普著作的光学一章,可以画个思维导图:

(2)采用"形成性评估"(formative assessment)

这个名词很高大上,是国外教育学一个很流行的术语,但其实很简单:就是评价学习过程的效果。

落实在阅读中,其实就是我们常说的"读后感",这个"读后感"需要包括两方面:

第一,是我读了这部书后学到了什么,有了什么进展;

第二,这部书本身怎么样,表达方式和内容本身有什么优缺点,有哪些部分是不好理解的。这样做可以提高我们阅读的自我监控,可以时时回顾自己的阅读成果,提高自己的收获感,其效果已经得到了很多教育学心理学实验的验证。

美国加州圣玛利学院英文系教授徐贲引用美国作家鲍尔斯(William Powers)在《哈姆雷特的蓝莓》(Hamlet's BlackBerry)一书中所说的:

深度让我们能扎根于这世界,让生命有质量和完整,丰富我们的工作、与他人的关系,以及我们所做的每一件事情。

这其实指出了当下为人们日益重视的深度阅读的重要性,而外显阅读,带着任务、目的和反思去阅读,正是加深阅读加工的重要途径。

阅读只是一种形式,真正让我们有所收获的是习得深度思考的能力,让自己每天都能精进。那么在互联网的时代下,除了阅读,还有一种方法便是跟着互联网的大牛们一起学习。

馒头商学院向你推荐这门《互联网转型第一课》,

严选50位BAT导师和各行业实战大牛,带你

365天,3大模块、12个主题和线下活动,让你全面构建互联网的知识体系!

现在就

戳下图

或者

【阅读原文】

赶紧加入吧!