我们昨天的文章 ,让一些有扣帽子习惯的读者产生某些误解。我觉得经常看我们文章并且有客观判断能力的人应该不会产生这类误解。不管什么讨论,对比如奴隶制,纳粹这类东西的彻底否定都应该是大前提。

关于白左现象和成因我们以前已经有过几篇文章分析了,今天分析下白右,以及美国如今的纳粹潮流的问题,本篇从族群和民族的角度对美国社会撕裂的原因进行科普和分析。文章学术概念和干货较多,有疑问的同学可以留言。另外,文末有之前被删的玄处文章的阅读方式。

▽

探讨美国社会撕裂的文章已经很多了,现在变得更为严重,当然这次白右们已经把以往不敢露面的白人至上主义者甚至纳粹旗都冒出来了,基本上脸上的皮都不需要了。

我们这次换个角度来解读这件事情。

先从人类学角度去区分一下族群和民族的问题。(

里面涉及的英文注释,是方便你去检索相关文献,因为很多翻译未形成共识

,

不是故意装逼,装逼没人给我送小钱钱)。因为在上篇战狼的文章,我使用了Brubaker的民族常识概念,为什么这个国族性的概念未使用National而使用的Ethnic的原因。

首先两者针对的都是社群(community)。而社群的界定方法是比较麻烦的。

Nationalism(民族主义)必须有一个政治实践过程,这个实践过程包括建国历程(nation-build),并且有一个政治空间的产生(space producer),然后再产生社群的主权,主权作为一个独立共同体的标志或者意识纽结(ideological knot),然后在此基础上通过强调共同建国经历,共同利益和道德,以及共同体的友谊,

最后形成一个“国族再造”的过程

,而国族必须是凌驾于自发的世系(ancestry)民族之上的,而nationality(国族)同时兼具意识认同,法律认同,文化边界认同的三重性。。这就是国族主义(Nationalism)。

但是这里面有一个变种就是Civic Nationalism(公民民族主义),即此处的nationality只有两重性,即意识认同和法律认同,但是未必存在明确的主体文化边界,这个主要出现在移民国家,如美国的民族主义就可以界定为公民民族主义,它和民族国家的民族主义的区别在于,美利坚社群or美利坚民族不存在一个确切的文化边界,而存在的主要是意识认同。

整体而言,Nationalism(民族主义)是nation-state这个文化解释模型里面的。

而族群主义(Ethnicism)针对的是族群(ethnic group),最早是巴斯等人类学家(例如在他1969年编辑出版的《族群与边界》(Ethnic Groups and Boundaries))提出的一个概念。

简单而言是社群(community)因为航海发现、移民、征服的缘故,有个殖民遭遇(colonial encounter)的进程,在这个基础上形成了文化世系的认同。

但是这个认同标准,即族群性(ethnicity),就有争议了:

1,如巴斯就认为作为文化孕育单位的族群,其边界在于自身文化特质的延续和维持。

尽管人们有可能已经跨越了族群边界,但其原有的文化边界仍然存在。这个文化世系(culture ancestry)是一个类别式(categorical),也就是说这类文化裔脉是族群内共同传承并且共同遵从的文化模因,而且只要经过族群内的生活和成长就与生具来。并且超出地理范围,具备所谓的超地理性,而语言是族群的原始模型,按照福柯的论调就是“所有其他主观空间(intersubjectivity)形式的原始意象模型。这个在国内受众较多。

所以此处族群是脱离地理和政治实践的概念,而反之则是国族的概念。

这个定义比较主流,但是他无法解释一个问题,那就是殖民地的独立战争中,以南美为例,大部分革命者都是本地有产者的白人,并且和宗主国享有同样的族群文化并且接受的是宗主国式的教育,

但是为何白人的自我族群认同会和产生与宗主国的极度离心?

而且其拥护的族群是带有地区政治实践意味的。

2,

地区文化论,即认为地区的社群实践以及社群这个实体,所造成的地区文化中人情交往的仪式,共同遵从的习惯,地理环境造成的生活方式,以及本土化的文化习惯等等,造成了地区的“共同生活”所诞生的地区文化,才是决定族群的主要元素。

那么就此处的定义而言,国族和族群的关系,就是国族是族群的次文本(subtextua),族群值得比政治实践更广的文化实践区域。类似于

大中华区和汉字儒家文化族群的区别。

但是这个同样不能解释另一个问题,那就是移民国家中,即使存在的新的地区文化实践,但是往往各族群依然能够保持自己的族群文化,即使形成的新的共同文化实践,

这种时候地区文化似乎并不能概括族群文化的二重性了。

3,

政治实践论。

这个是M.Banks等人的观点,那就是族群就是一个政治实践概念,其过程就是主体民族(majority)强行支配了少数民族(minorities),并且拥有的解释权,建构出来了一套共同血脉(shared descent)的言论,所以

这是强势民族通过政治实践的意识支配过程。这个在国内学界有一点受众。

那么按照这种状况,国族就是族群的最高政治形态,两者区别只是政治实践力度不同而已。

但是这种论调过分强调政治实践的斗争性和残酷性,算是政治现实主义的产物,在现在学界集体转向新自由主义者的状况下,显然隔三差五

被人拿出来轮。

当然除却这些观点,还有强调民族主义是某种现代性造物的霍布斯鲍姆和格林菲尔德等人。

当然,个人只是人类学爱好者,对前沿的跟进肯定比较滞缓。而以上三点,在我个人意见中三者因素可能都存在,那么此处

美式的

公民国族主义,实际上预设了一套传递链条,即

国族是族群融合(fusion)的最高形式。

但是问题在于,

美国的公民民族主义(或者公民国族主义)本身是不稳固的。

要理解这个请往下看。

而族群融合意味着什么?左翼自由主义预设了一种传递链条,阿克曼强调了一种对话机制,而金里卡强调了和政治体或者主权机器分离的“社会”。社会系统的自足性和自发性,同时建立某种妥协机制,这被视作某种“慎议民主”(或者审议民主)。

慎议民主的核心在公共领域,甚至于强调公共理性。公共理性强调个体政治的能力正义(政治理性)和程序(公共机制)出发的正义,这种政治自由主义的传统是基石。对于公共政治较为乐观的群体把其作为当代社会解决矛盾的社会组织方式。

阿伦特在论述现代政治转型的时候提到过,现代政治是复数性的人之境况(即作为一个与众不同、独一无二的存在者,活在同侪中间)的现实化,或者说我们从现代政治造成的“人群共同体”中拿到了一个社会身份,我们才可以拥有社会人的身份,而所依赖的这个共同体,由行动和言说来构成关系网络,揭示了某人是谁,也造就了归属感(togetherness)。但是这两个也有区别,行动是自然人的现实性身份,而言说是整个社会共同体的性质定义。当然,阿伦特更核心的概念是“思”,而其对于公共领域在技艺人前后(技艺人是阿伦特的一个概念,可以理解为当代大部分实用主义的凡人)的概念变化也是有很大区别的,并且阿伦特研究者的意见中她的前后对现代性的态度非常微妙,我们姑且只引述到这。

而由公众舆论发起的政治正确,本身就是一种言说的政治,体现为一种符号表达。更准确的说是传媒主导的公共政治中的一种“发声原则”,一个团体要先发声确立自己的立场,以公共宣传来确立自己的正当性和社会的普遍关注与承认。然后用一种符号,社会运动仪式,以及舆论习惯来确立下来,这也是进步主义运动的活动机制。

白右推崇的在第二政党体系前后的杰克逊主义在文化保守主义中高度评价的开疆拓土和美国精神早被公共价值观所抛弃了,取而代之的是进步主义运动至今的这套世界观。

而进步主义至今的世界观是建立在既定的现代性美国而不是重塑美国建国史,讨论的议程设置也是现代传媒主导下造成的舆论代表性(当然这种代表性是建立在在某些保守主义受众失声的状况下来的,这也造成了某共和党候选人的受欢迎),在这个议程设置中平权和共同生活是主要议题,

这些才是目前被视作政治价值的事情。保守主义者坚守的所谓尚武和拓殖,政治现实主义等所谓美国精神早就被赶出主流舆论外,过长的和平时期和消费主义文化让这种价值观依赖的中度匮乏社会和扩张带来的武力需求消失了。

而言说的政治本身是通过改变我们的语言习惯和世界观定义开始的。进步主义运动后形成的政治语境,改变公共舆论中的语言习惯,对性别和种族保证绝对的中立;新形成的社交文化也重塑了传统父权白人社会中身份扮演,也形成了新的社交规则和身份原则。正如同瑞典军队开始执行性别中立和招募女兵之后,将雄狮标志的性别特征阉割掉一样;让代表废奴主义,社会运动家加上少数族裔和被剥削性别的代表人物作为的新的钞票人物,均不过是当前政治语境的表达而已。

更大的影响在于文化保守主义定义的“美国”已经退场,

美国的概念完全被共同体意义的移民社会所取代了,多元主义的兴起除了是政治运动的斗争结果,还是整个社会中美国国家观的改变,米利妖从一个主权意识国家变成一个有主权的地区社会而已,

它就不再承载传统美国社会的那套精英文化和红脖子的公理会精神,而被中产阶级文化标准所取代。

很简单,新的移民是寻求新的优质生活和可以融入的社会,对你白右那套所谓“传承链条”压根就没什么兴趣。

而在历史推动的趋势面前,

白右的极端化和共同化过程也慢慢开始。

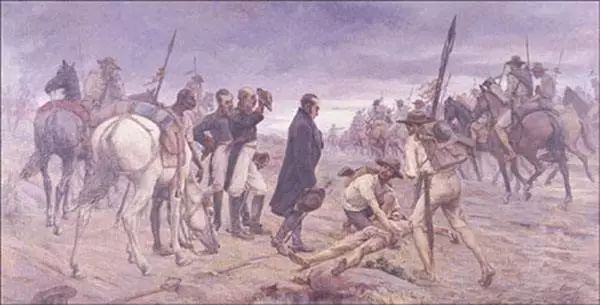

这某种程度形成了一种鬼畜的符号政治。南北方的白人共同构建了通过升华以李将军为首的邦联白人军人形象的舆论导向(修正出保卫州权主义动机这套东西来辩护内战时候的南方士绅)。南方的所谓“失败的伟业”(Lost Cause)叙事被造了出来,内战记忆被抽象提取出来成了一系列符号,本身在历史学界定位比较中立的罗伯特李被重塑。也成了这伙人建立松散共同体的符号。

于是公共政治在此时从身份政治开始走向符号政治。

简而言之,现代性政治走到晚期,由于公共政治的打开和中间社团组织,现代媒体等兴起。传统公共权威,无论是政府权威,意识形态权威,还是上层社会组成精英团体权威,都被这个由中下层和中产阶级引导的社会变革而有所减弱。

公共政治在此时从身份政治开始走向符号政治。

身份政治包括通过价值观认同和社交圈的认同来组成共同体。

于是在互相指涉的过程中,

1,我们产生公共话语体系中的共识。

2,我们相互的指涉包括相互攻击,融合或者产生新的结构认同。这是自述性的身份。

3,在公共话语的冲突中,试图辩护自身的合法性,并消弭对方的合法性。或者说,将对方指涉为现有道德叙事中的道德弱势方,以获得话语优势。

4,而在新的组织过程中,以上身份又继续影响我们的组织行为,当一个价值体系被推上神坛,或者一个身份被公众轮到死,都会形成新的身份确认,新的议题和思潮,继续在主流和反主流的争斗中,继续通过价值认同影响我们的组织行为。

公共符号本身在诞生之初,就是用于身份确认和塑造共同叙事,无论是家族纹章,组织logo,宗教器具都是如此。

但对于白右们来说:

举起邦联旗帜,首先就宣告了保守主义意识形态。

其次,自以为是的诘问了联邦政治在司法上的合法性。(也许是表达某种田园版的司法克制主义?)