今天我分享的主题是“特色小镇的苦与痛”,内容包含以下几点:首先就是中国特色小镇发展的痛点,包括土地之痛、资金之痛、生长之痛;第二点是特色小镇产业构建的艰辛,产业是特色小镇的核心内容,这里面就包含了产业植入之苦、产品运营之苦;最后是希望能够通过对特色小镇内容的打造、时间次序的考虑以及小镇孵化的过程,来形成突破建造模式的小镇思维。

首先,我们讲一下中国特色小镇发展的痛点。

1.土地之痛

土地是影响到中国特色小镇发展的一个非常严重的瓶颈。为什么呢?

因为特色小镇开发如果没有了土地,对于社会资本而言是非常难以介入的,大量的建设及开发成本需要有土地来作为保证使得更多的资金投入以及回收。

现在由于中国土地二元制体制,形成了一部分城市土地属于国有,而另一部分乡村集体所有土地难以得到开发和利用。

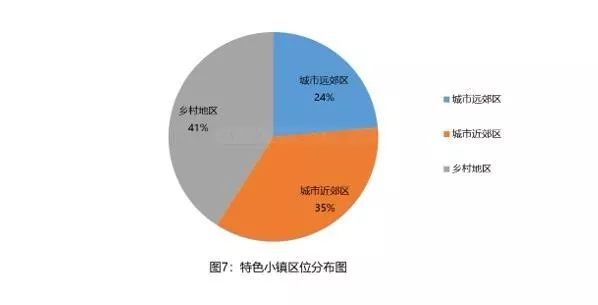

这张图是分析了中国第一批127个特色小镇之后得到的一些数据,从区位特点上看,

特色小镇与城市的关系可以分为三种类型:大城市近郊、大城市远郊和乡村地区。

从图中可以看出,乡村地区的特色小镇最多,占到了41%,其次是大城市近郊区占35%。

在第一批特色小镇中,乡村地区和城市近郊区所占比例要高于城市远郊区。这是一个很有意思的现象,我们当时估计是城市近郊区和城市远郊区应该相对数量更大,而不是乡村地区。形成这种现象的原因一方面是因为乡村地区的土地相对成本较低,另一方面是乡村地区具有良好的自然环境,适宜打造特色小镇。

换句话说,与城市的差异性相对较强,这也是更多的资本愿意走向乡村的一个原因。

在中国现有的土地制度下,土地供给决定了特色小镇的发展。在特色小镇开发过程中,开发商或者投资企业一方面希望用比较低廉的价格获得自然环境比较好的土地,另一方面也希望能够流转一部分土地,就是租用。这一部分土地其实是新投资进来的消费者可以去享受,但又不用花费太多的钱就可以享受到的一种资源,这也是更多的特色小镇能够在农村、乡村和自然风貌区能够建立起来的原因。

而城市近郊区更多是依赖城市去发展项目和特色小镇,它主要依托的人群是城市中的消费人群,本身在进行生活的品质化升级,会选择在近郊区买房或者在近郊区投资一些产品。在这样的情况下,城市近郊区的土地成本相对会比较高,但出售的风险相对比较小,这也是产生这样区位分布的一个原因。

土地是大部分特色小镇在开发过程中所面对的主要问题。

如果特色小镇在开发过程中能够很好的评估出来获得土地以及通过调整等多种手段能够获得的土地量,基本上决定了未来小镇的投资量和开发风险。

这个是特色小镇开发中非常重要的一个痛点。

2.资金之痛

第二方面是资金之痛。

2016年7月住建部、发改委和财政部三大部委联合发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》,计划到2020年培育1000个左右各具特色、富有活力的特色小镇。我们当时估算过一个数字,如果每个特色小镇按照现在市场投资50亿,政府通过借债和其他方式再投入基础设施建设资金50亿,那么,打造一个特色小镇基本上资金量投入在100亿左右。

按纯市场投资50亿元而言,相当于在2016年-2020年的4年之间要拉动将近5万亿的市场投资进去特色小镇,这其实是相当难的。

资金的投入和退出是有非常紧密的关系的,必须要考虑未来的退出渠道和退出方式,才可能有这么多资金进入。

现在中国的消费力主要集中在城市,即使看到逢年过年或者节假日的时候景区爆满的现象,但这并不能解决一个特色小镇的生存问题。

特色小镇的打造如果脱离了景区的打造,按照一种类似于欧洲小镇的方式打造的话,完全依赖市场的投入,其实是非常难以生存。如果找不到资金来源的出口,资金的来源也是非常难的。在资金之痛中,现在特色小镇的资金回收还是以类似于景区门票、二次消费的方式进行。结合土地与资金的转化过程中所面对的问题,使得特色小镇成本回收不仅慢,风险也大。

另一方面就是房地产开发的回收。

在房地产开发方面,很多特色小镇刚开始风风火火,后来由于国家政策调整带来不小影响。比如近两年兴起的PPP模式,后来又被叫停。对于很多大型企业、投入了大量资金的企业来说,这种风险是非常高的。这就使得2017年底到2018年初特色小镇的打造突然缩减的一个原因。

当然,国家考虑到原有推出特色小镇的时候,是希望更多市场上的资金、政府的投入能够走向乡村。最终的结果并不是这样,很多企业通过特色小镇的方式再去开发特色小镇附近的房地产,最终房地产做了,小镇没有拉起来,农民还是农民,只是搬了一部分市民进去。在这种情况下,仍然是一个完全的二元化结构,就是城市的人到了乡村生活而已,没有形成特色小镇开发的核心动力。

而在产业层面上,特色小镇也会打造一些产业,全国除了个别的依靠大型企业拉动,如云栖小镇比较成功之外,大部分以产业为主的特色小镇其实是非常艰难的。

但从产业角度而言,中国现在的产业发展情况还是不容乐观的,尤其是实体行业的发展,并不能在当地解决大量的就业,又很难把工人或者企业高层派到乡村去做一些事情

。所以,特色小镇的发展在资金层面受到了很大的抑制。

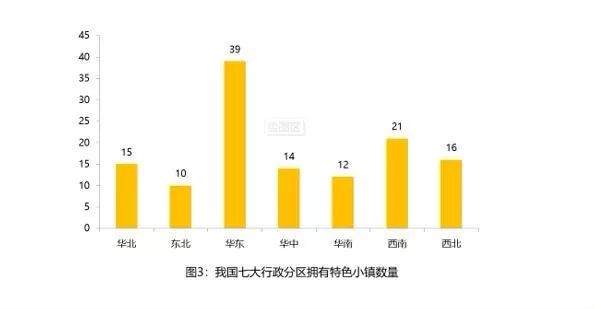

对127个特色小镇,按照我国七大行政分区拥有的数量进行了划分。我们发现,在华东地区和西南地区分布数量较大。华东地区分布数量最多的原因是经济相对比较发达,需要大资金投入的时候,

一方面需要企业,另一方面也需要政府进行资金的配套。

而东部地区,尤其江浙沪一带,政府的资金量相对有所支撑。并且原本的产业就相对较多,尤其在广东,当地本身就有很多的产业,结合现有的产业扶持一些小镇,资金来源就能够找到出口。

而西南地区数量之所以高,是因为自然资源比较丰富。在自然资源和资金资源有优势的地方其实是市场资本和特色小镇能够投入和生长的地方。剩下包括东北地区、华北地区、西北地区等,一方面受到气候的影响,另一方面受到当地政府资金的影响,使得整个投资在有资金的地方比较火热。

一个特色小镇的打造过程中,资金的来源问题、后续在特色小镇的消费问题其实是制约特色小镇发展的非常重要的问题。

3.生长之痛

除了资金之痛外,还有一个重要的事情是生长之痛。

特色小镇发展需要的资金量是相当大的,成本投入大、回收周期比较长。

我们看到比较发达的欧洲小镇其实已经经过了30-50年的生长过程而形成的。中国的特色小镇更多的还是属于开发模式,基本上大部分不具备可持续发展能力。投资特色小镇之后很难有未来的生长过程。

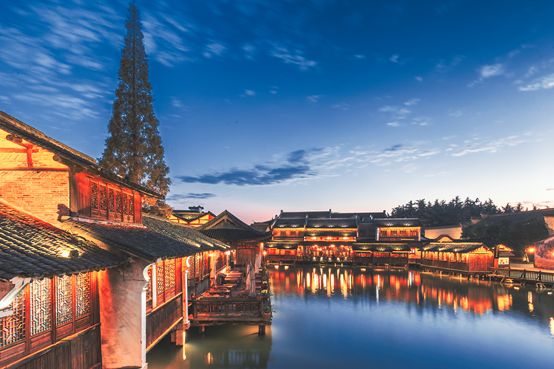

目前可以看到比较有名的袁家村、乌镇等旅游景区型小镇的发展都是经历了10年以上的发展过程,而这种发展过程也是在不断的更新和生长,这种生长使得整个区域获得很好的发展,未来的附加值也是非常高。

以乌镇来说,乌镇是一个非常具有生长性的特色小镇。从最开始的1999年乌镇的东栅景区启动原住民生活保护以及观光旅游为开始,取得了很好的发展。乌镇的东栅景区开始之后,一期虽然打响了知名度,也获得一定的门票收入。但对特色小镇打造而言,资金回收以及后续开发并没有快速的扩张,而是把更多的精力放在打造景区和提升旅游观光体验上。

2003年启动了西栅景区,它所打造的是一个诗意的水乡古镇休闲度假区。这个时候乌镇已经形成了一定的旅游观光规模和人群聚集性,包括完善品牌之后打造出的二期内容。在乌镇的升级打造过程中,其中二期西栅景区的打造面对的难题还是相当大的。西栅风貌是乌镇古镇风貌保留最好、最大的区域,但同时离交通中心有段距离,破坏程度超过东栅,产权复杂等问题比较多。

在西栅的打造过程中,结合了东栅在市场经营过程中所面对的问题,进行了生长,植入了一些景区里所需要的业态,使得西栅在运营管理、风格统一、动静分区、文化融入等方面进行了更高层次的提升。并且充分挖掘当地民俗文化,举办四季节日,使得区域的生活化场景得到更充分的体现。

经过十几年的发展之后,乌镇又打造了乌村高端乡村度假区,是以田园风光为主题的休闲度假村落。位于原有的西栅历史街区北侧500米,紧依京杭大运河而立的历史古村落。由乌镇旅游股份有限公司对它进行了新的投资,使得原有的一系列产品又得到了升级。当乌村、西栅和东栅联合起来,所呈现的感觉是随着时间不同推移生长的过程,所产生的效果远远要大于在一期进行大规模开发的效果。

现在的乌镇能够聚集很多国际级大会、论坛等一系列内容,它其实是在整个发展过程中不断地满足客群的需求,不断地提升自己的发展。

这也是现在特色小镇开发过程中所面对的问题和痛点,很多特色小镇的开发希望一蹴而就,希望短资金进、快资金出,能够在很短时间内见到效益。

我们认为,这也恰恰放弃了特色小镇开发所能获得的一大部分利益。

特色小镇的核心是产业。

在市场角度而言,目前全国没有太好的办法解决产业问题。其中包含几个原因:一方面,中国近10年大量资金流向房地产领域,使得实体产业难以有所突破;另外,现在市场上都希望赚快钱,使得产业创新受到了很大限制。

因此,科技等产业比较难以引入,因为本身在国内相对比较小。

另一方面,大部分特色小镇位于城市周边或者乡村,特色小镇需要高智力人群放弃城市的医疗、教育,到乡村扎根下来是比较难的。因此,很多产业很难引入到特色小镇中。

与此同时,产业本身也无法拉动本地的就业、消费,比如东北的汽车制造业就发展而言,近几年来是萎缩的。重资金,大产能的产业逐渐在缩减,这就使得很多实体产业没有信心,或者没有办法在特色小镇进行投入。此外,

在特色小镇中众创产业的生存能力非常差,小微企业对城市的依赖更大,也难以拉动特色小镇本身的消费能力。

1.产业植入之苦

所以对于特色小镇来说,植入产业其实是非常困难的,比在城市中打造产业园区的难度要大得多。

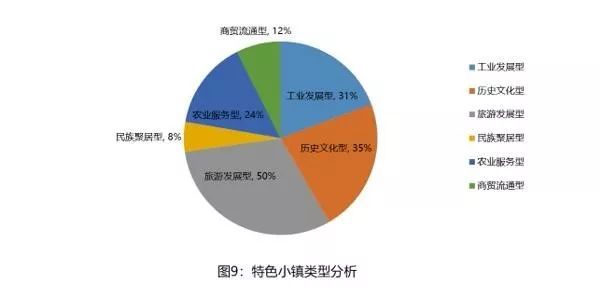

上图是特色小镇的类型分析,从特色小镇的定位和类型来看,旅游发展型最多,约占50%,其次是历史文化型占到了35%,然后民族聚居型约占到8%,农业服务型占到24%,工业发展型占31%,而商贸物流占到12%。

倒过来看,大部分特色小镇还是从旅游、历史人文、相对低廉的产业发展模式的角度上,来吸引外来人群的消费。

这种模式和国外特色小镇的区别还是很大的,在欧洲的特色小镇中,甚至一个企业就是一个小镇,可能是以汽车等某类内容或产业为主,就能够形成一个小镇。比如在德国,一个奥特莱斯周边的小型制衣工厂就能拉动起来一个小镇。

对中国而言,生产地还是生产地,而消费方面,大多数在当地生产的人更希望去大城市消费,这也是为什么农村有工厂,但消费还是在城市。

特色小镇是希望通过引入产业能够拉动当地区域经济,其实效果并不是很明显。基本上,要么是以房地产进行投入和退出,要么是以历史人文景区或者打造新的景区,进行建设投入和旅游消费退出。对中国现有特色小镇的情况而言,单纯的依靠农业或工业对特色小镇经济的拉动作用是非常小的。

2.产品运营之苦

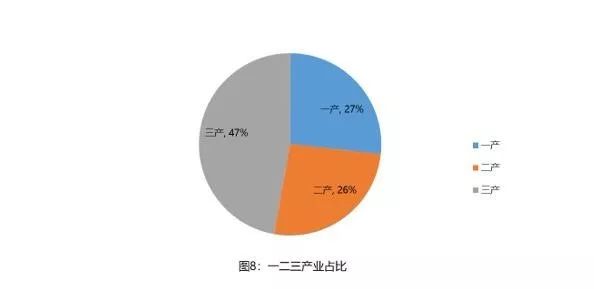

另一个苦是产品运营之苦。从产业结构上来看,127个特色小镇中,以一产为主导产业的特色小镇占到27%,二产占到26%,三产占到了47%。127个特色小镇中有65个是旅游类型的特色小镇,大部分特色小镇还是以三产为主导。既然以三产为主导,对于运营要求和难度来说都是比较高的。

因为一产、二产可以有良好的产业模式,但对三产来说,产品不同,所要求的运营人群和方式都会不同。

由于特色小镇属于综合性的开发区,不是一个简单的产品,比如景区、商街、楼盘,它可能包含景区、商街、楼盘,甚至还有一些其他的产业内容综合的区域。这种情况下的运营是很麻烦的,一方面,需要考虑到核心产品的运营,类似于景区,另一方面还要考虑到在地居民未来的生产和生活方式。

换言之,就是不仅仅外来的人过来消费企业挣到钱,当地居民也要能挣到钱。

因此,特色小镇的产品运营的复杂度要比一般的景区要高。

第三部分希望通过突破建造模式的小镇思维来打造特色小镇。为什么要突破建造模式的小镇思维?国家三大部委的政策中提出要培育1000个左右特色小镇,而不是要打造或建设特色小镇,我认为这个讲的还是比较到位。

小镇的思维更多的是应该以时间线为准则,而不是以形态线为准则,也就是更应该关注小镇发展、打造产品、产业之间的联系,而不仅仅是一个小镇的形态,或者外貌。

这样的话,其实是有别于传统的地产开发、社区打造。

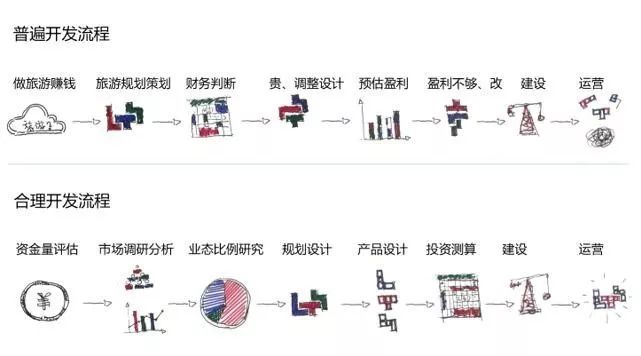

从上图可以看到,上下两部分有两条线。上面的是现在普遍的开发流程,很多旅游特色小镇的构建模式更多的是形态性功能模式,首先觉得做旅游赚钱,或者做特色小镇赚钱,然后去做旅游规划策划,再拿去财务判断,如果发现贵了,投资回收不了,然后重新调整之后再做预估盈利,如果发现盈利不够再改,然后建设运营,这样其实比较乱。这个模式是一部分比较难受的特色小镇的传统模式,也就是用地产思维去打造小镇。这个模式更过关注的是形态或者摸个产品,类似于户型或者配比,我认为这个模式是有问题的。

而合理的方式是应该先去评估自己的资金量,也就是说能够拿到相对低成本的资金和预投入的资金,然后进行合理的市场调研分析,再去进行业态比例的研究,换句话说,

要先把内容设计好,然后再去规划设计,再去做产品设计、投资测算,然后建设和运营。

这两条线里面的内容基本差不多,但时间顺序不一样,上半部分关注的是形态,下半部分关注的是流程。我认为,

流程是决定了整个特色小镇开发过程中的一个核心命运。