来源:1200bookshop | 24小时书店

编辑:学长

Limin,徐莉敏,诺丁汉大学硕士,华威大学生物学博士,在英国生活超过8年。做过自然历史博物馆和British Heart Foundation的志愿者,也做freelance医学翻译,学画画,学戏剧。

深夜故事182期,Limin来到书店,和大家分享了她在腐国的那些事。

深夜故事182期现场

以下内容根据直播整理:

Limin:

大家好,我是徐莉敏,Limin。我就是传说中的女博士,方向是分子生物学。我在英国学习生活的时间加起来超过八年,英国是除了我的家乡东莞以外,我待过时间最长的城市了,几乎可以说是我的第二故乡。我现在在家乡东莞工作。

从小我就有留学梦,父母也支持,加上我本科的专业是生物,想要在这个专业有所发展,读硕读博也可以说是必须的。

本科毕业后,我去英国念了硕士。一年多后毕业回国,在百事工作,工作其实不错,也没有很强烈的读博愿望。但是后来朋友的朋友在英国的华威大学工作,告诉我有老板在招人,于是我就试了一下,也没报太大希望,因为如果不是欧盟国家的人机会很渺茫,没想到我获得了奖学金,于是2007年年底,我去华威大学读博了。

第一次去英国前,我的英文不是很好,也从未真正和外国人打过交道,真正的英国人讲话肯定和考试不一样,我们班里有个雅思9分的“听力小王子”,他刚去英国时一句也听不懂。因此,去之前,我有些恐慌,害怕“冷漠的资本主义国家”。但去到以后发现,英国不如想象中可怕,我也适应得很快。

英国硕士学时只有一年,期间只有两个假期,圣诞假期、复活节假期,暑假我们还得赶毕业项目和毕业论文。我只在复活节时回国一次,十天假期里光往返交通就花了两天,时间很赶,回英国当晚就通宵备考隔天的考试。所以,第一次回国时,并没有强烈的突兀感、陌生感。加上学时短,我对英国的体验也没有很深刻。后来再去英国,读博、工作,加起来超过了七年,那时对英国才有更深入的了解。

Limin和朋友

英国是一个“天气很好”的国家,夏天不需要空调,因为寒暑不分明,阴晴不定。不过空气很好,天气好的时候,蓝天白云十分美,冬天也不会太冷。除此以外,英国是一个包容、多元的国家,移民很多,他们也有害怕被说种族歧视的意识,所以在英国时我没有感受到被排斥、被歧视。反而是去法国旅游时,能感受到少数法国人的不友好。

在英国,我没有感受到很大的文化差异。据我所观察到的,

英国人一样有很重的家庭观念。

第一次有这种想法,是因为和同事的一次聊天。那时我在伯明翰一家公司实习,同事中有一个三十岁左右的博士后,相熟后我们聊天,我惊讶地发现他还和母亲住在一起,因为怕母亲独居孤独。这和我们印象中,西方国家的子女成年后都和父母分居不同。与此类似的还有,我们总以为西方国家的小孩很独立,自己上下学,但开学时,我看到的场景和在中国时差不多,父母大包小包接送子女。当我告诉同学,之前我们对他们的印象时,他们都很奇怪,觉得这不都是人之常情吗。

英国人也很传统,实验室里几位博士后的女生,结婚后都转做兼职,因为这样方便照顾家庭。

Limin和朋友

在英国,我也结交了不少好朋友。博士第二年,按规定,我必须搬出学校宿舍,最后我和六个女生share一套房子,这套房子本来是三居室,房东硬生生改成六居室,好在设施还算完备,我们也相处愉快。

室友中有一个德国人,他全家本来是俄罗斯犹太人,因为上世纪八十年代的苏联对犹太人不友好,全家搬去那时还是社会主义国家的东德,合并后现在就成了德国公民。还有一位黑人女生,乌干达人,父亲是联合国的官员,她现在也在联合国工作。还有一位来自叙利亚的室友,现在也不知她怎样了。我和另一位还留在英国的法国室友联系比较多,之后回去英国也有见面。

如果说有什么关于出国的建议的话,就是

不要和中国人扎堆

,尽量住在学校宿舍,因为这样能和来自世界各地的人接触,彼此间的关系也更紧密。

我现在还记得,有一年圣诞,朋友担心我一个人孤独,邀请我去她家度假。其实我内心是拒绝的,怕尴尬,但也不好意思拒绝,就去了。意外的是,她的父母很好,完全没有拘束感。她的妈妈还向我的朋友打听到我喜欢《雷神》,但她不知道我喜欢的是里面的Loki,就送了我一本雷神的挂历。但我还是非常惊喜,非常感动。

如果说还有什么关于出国的建议的话,那就是

学习很重要,体验也很重要。

在读博士的头两年,我都是处于一种懵懂的状态,直到大三才摸到一点门路,但这时时间已经不太够了,因为取得博士学位最重要的就是那篇毕业论文,而做生物的,论文都基于大量的实验数据。你所有的研究都始于一场假设,也不知对错,运气不好,最后发现是错的就很惨,而中间也经常得不到想要的数据。

头一两年,我是坐校车去上学,那时最开心的就是路上听到暴风雪的消息,因为这样就会宣布停课。到了第三年,我反而是害怕听到这种消息。那时,我争分夺秒地做实验,朝九晚十地去实验室,如果不是因为实验室要关门,我相信很多人都会通宵待在那里。有一次,我的压力实在太大了,突然之间发现自己的左眼看不到东西。为什么同学会觉得我很淡定,因为即使是在这种情况下,我也只是坐在那里,静静地琢磨自己是不是要瞎了。好在半小时后,就恢复了。

读博越痛苦,我就越珍惜去party的时光。每星期两三天,我都会和朋友去酒吧,我不喝酒,但光喝可乐我都能喝嗨。

如果说有什么遗憾的话,就是觉得自己那时太沉迷于搞科研了,没有多出去看看。因为在英国,学生可利用的资源很多,可以申请各种奖学金去不同的实验室实习、交流,增长阅历。

所以,现在我觉得博一博二时,该玩还是去玩吧,反正也摸不到门路,反正到最后还是那种状态,不如多出去看看这个世界。学习重要,体验也很重要。

在英国,你不需要很有钱也可以过上很不错的生活。

看到梁朝伟喂鸽子的梗,除了当天飞机来回以外,感觉我也一样嘛。我也可以去伦敦喂鸽子,还可以到广场旁边的英国国家美术馆看梵高,看莫奈,感觉就像是自家画廊一样,想看就去看不需要买票排队,轻松随意,穷学生也可以过得很惬意。

如果不学生物的话,我可能会去学戏剧,这是我的一大爱好,这一爱好在英国也得到满足。

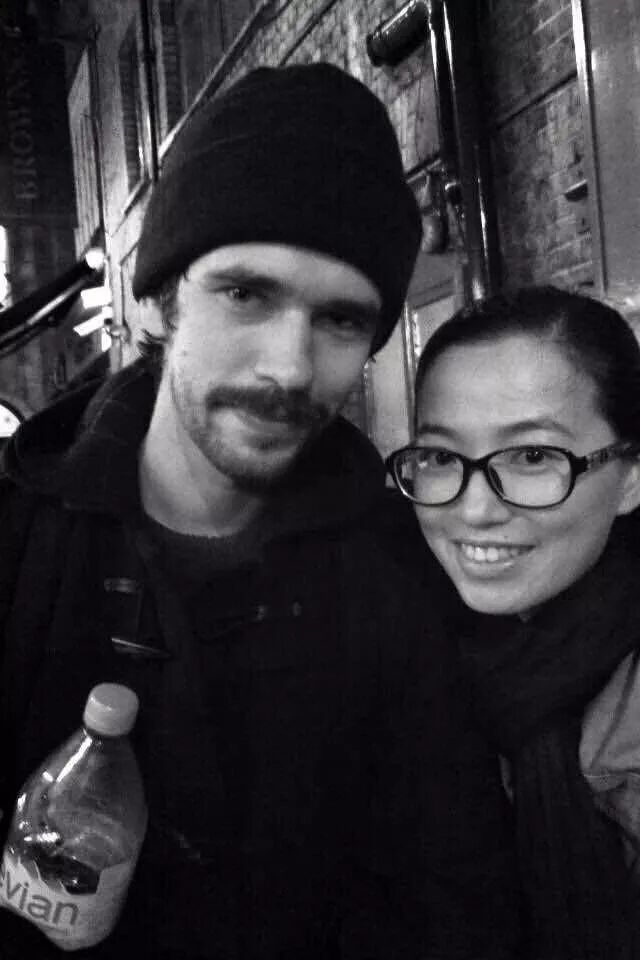

伦敦的剧场经常上演很多高质量的戏剧,而且和国内不一样的是,虽然门票抢手,但没有黄牛,你只要早早去排队,总能买到票。朱迪·丹奇和本·威士肖主演的《皮特和爱丽丝》开演时,我早上五点多就去了,没想到已经有很多人在排队了。散场时,很多人在剧院后门等演员出来合照, 小本出来时根本不像一个明星,穿着流浪汉一样的大衣,手里拿着一瓶水,和粉丝打过招呼后,就去搭地铁了。这种作派在中国简直是不可想象的,在英国却很普遍。

而国内和国外的不同还有很多。

举个小例子就是,回国后看到扶梯上有两人并排我都很抓狂,因为在英国,大家都很自觉地只靠右站。

在英国也不必担心看病的问题。回国后的几次看病经历都让我觉得很痛苦,医院没有把病人当服务对象,连基本的尊重都没有。而且很贵,很麻烦,看一次病来来回回做了很多检查。 在英国时,我在医院做过翻译,服务对象是不会说英语的中国人,他们大部分是移民和难民, 但医生护士对他们一视同仁。

国内会妖魔化女博士,比如说世界上的人分三种,男人、女人和女博士。我没有很介意这种说法,甚至自嘲为“灭绝师太”,但还是感到不解。在我看来,

无论男博士、女博士,念完博士就是一件不简单的事情,是一件值得骄傲的事,社会非但不尊重别人努力得到的成就,还妖魔化她们,吊打她们。

我想这也是现代人普遍焦虑的投射。如果将社会缩小为一个公司就好理解了,当你焦虑于自己的升职就业时,突然出现了一个博士,你自然感到处境受到威胁,这是人性的阴暗面。加上男权社会下对女性的歧视,“女博士”更容易成为众矢之的。

因此种种,回国后,我的压力比在英国时大很多。

现在的生活是自己理想中的生活吗?我也不知道,一是因为我对自己的理想生活没有一个明确的概念,二是我一直在路上,一直在不停更新自己的想法,比如说现在我对戏剧的热爱更加强烈了,想读戏剧,在学表演,希望未来有机会从事与戏剧相关的事。

念完博士,绝对不是人生的终点,恰恰相反,人生才刚刚开始。

Q:喜欢戏剧的契机?

A:高中学校有个艺术节,我作为三个主创之一历时一个月排练出一部《美女与野兽》,那一个月我都很开心,享受创作的状态。