0.

过去一个月,我们带 30 位大舟的同学,一起做了一期 30 天的精听打卡(除去休息日,实际学习 22 天),练习方式是「看起来不那么高效的」听写。短短四周,我却看到了大家超乎预料的进展。结合我的观察,我想和你聊聊,我们对「如何高效练听力」的回答。

1.

一说到精听,你肯定能想到两种方法——听写和复述。为什么我们选择前者?很简单,成本小,哪里都能练,加上每天我们提供现成的材料,进一步降低行动成本,保证持续学习,这点最重要。

其实,练听写、练复述,目的都是找到自己听不出来的地方。开练听力已是难事,全副注意理当都在「听辨」,因为人的「带宽」是有限的:

带宽(bandwidth)即心智的容量,包括两种能力:认知能力和执行控制力。稀缺会降低二者带宽容量,导致我们缺乏洞察力,无法向前多看一步,还会减弱执行控制力。

说出或写出一段材料,你关注了语法,可能就顾不到拼写;顾到拼写,就可能牺牲逻辑检查;非不愿,实不「宽」矣。具体表现有:听完查完,一轮下来,你已经很累了,不想再检查下去。这时,如果再让你复述,就意味着你要再压榨出一大部分心力,去把听到的东西「背」下来,又要管听力,又要管记忆,想想已是累觉不爱,更别提还要边回忆内容、边比对音频,同时还要记下,哪里听错了,哪里语法不对…如此,负荷过大,直接行动瘫痪,听力练习往往就此歇业。

改善听力,先要找出「哪里听不懂、为什么没有听懂」,才好对症下药,而比对我的文本和原文文本,则是最直观的方式。

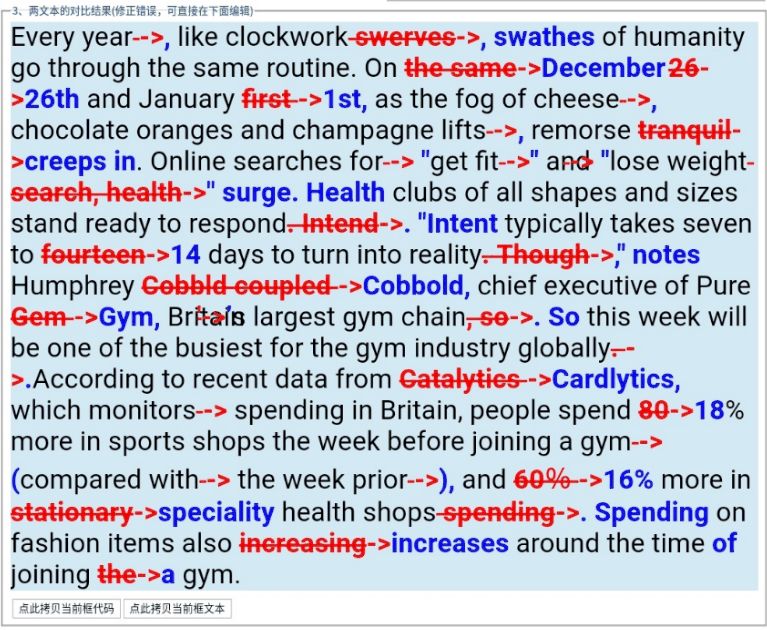

这是一张对比示例:

一目了然。

2.

听力打卡刚开始时,我收到的高频问题有:

· 播放音频的停顿间隔该如何设置?

· 一篇听写要听几遍?

回答:

听写时,停顿间隔因人而异,最好放在「跳一跳够得着」的地方。

具体言,如一开始只能一次听出半句话,那就一次听半句,半句可行,再往上加,逐步拉长间隔时间。还是老原则:不求单次做很难,持续行动最重要。

至于听几遍,很简单,五遍十遍都正常。听不懂更要多听,听到懂为止,不确定的词句,应该主动去核查。比如有一天的材料:

后半部分有句话:

The United States, by far its biggest foreign customer, is【?】more and importing less.

我注意到一个有意思的现象,【】里有些同学写出了正确答案,但却在旁边标注了问号或者不确定。一些同学表示,对这个单词不确定是因为词典里查不到。

其实,这类问题的处理思路可以是这样的:

这个词听起来不生僻,而且音频里已经读出来了,说明肯定存在一个发音是 [ˈfrækɪŋ] 的词,可能是 freking、fraking、fracking,甚至是 freaking。

根据发音规则,fracking 听起来得最像正确答案;根据句意与常识,可排除其他词。如果词典没有查到 fracking,则有两种情况:

(1)这个词就是错的,那不能往句子里写,要试试其他词

(2)再听还是觉得是这个词,词典收词可能有限,这时,可搜 Google 确认,就能看类似下图的结果:

根据前文 oil 一词能猜到部分,根据文章逻辑,可确定为 fracking 无误。

遇到词典未收的词,是听写中的小概率的极端情况,多数时候,都是可以根据读音去大胆假设小心求证的。答案不是最重要的,重要的是找到答案的过程,相信这样一轮轮搜索下来,你对 fracking 会有更深的印象。

听力就是找答案的过程,挣扎的越多,收获可能越大。

听写完检查时,可以把自己的听写当成阅读材料来读,凡是不合逻辑、不合语法的地方,基本都能判定是听错了,这部分最值得复听。

3.

听写最大的福利,是在对比文本和总结环节。听写出错可能有这几种情况:

一是

认识的单词没听出来/听错了

。根本原因是:无法把文字和文字正确的读音联系起来。而这往往是由于不熟悉单词发音,或自己发音不准,于是容易误听。比如,world 和 word,economist 和 economics…改善思路是,重新学习这些单词的音标,先把这部分每一个单词的音标查清楚,再听听原音频是怎么读的,然后重点模仿,仔细对比自己录音与原音频的区别。只有充分了解每一个音节,才更可能听辨出来。

二是

单词都认识的词组没听出来

,原因可能和第一种一样,也可能是对单词运用不熟练,所以反应不出来。也就是说,你都不记得/不知道有这个词组,自然不敢往这个方向推测,又怎么能轻易听出来呢?比如某天材料中有一句:

It does wonders for your confidence.

有同学误听成了 It does wonders feel your confidence,但如果你知道 do wonders for 这一搭配,就可以避免这样的情况。

这类问题的改善办法:凡有不确定,就去查用法搭配,总能和原文逻辑对上;不认识的表达,及时入 Anki,能背才可能算真认识。

甚至,有时候能单词准确说出来、搭配也清楚,都不一定能听得懂。举例:not at all,我们都能读得出,但拿英音版本来说,你听到的可能是类似:

nor ter tall (无翘舌音)

这和我们熟悉的 not at all 读音,是有较大区别的。如果平时仍然按自己的方式读,很可能你会一直都对不上号,自然也就听不懂。类似的,如果你平时读的是:

I could have [kʊd hæv] finished my homework.

你就不会一下就听懂,实际当中的读音多是:

I [kədəv] finished my homework.

改进的办法是多听多模仿,多关注我们所不习惯的连读部分。

认识的单词或语块没听出来,还有一个原因,是逻辑不够清晰,或者对话题不够熟悉——如果对一件事的运行机制一无所知,那可能连这方面的中文都听不懂,更别提英文了。改善办法:多读多看新闻、非虚构读物和严肃小说等叙事逻辑分明的内容,多了解这个世界真实发生的事。见得越多,越能准确预判听力内容。比如听经济金融的材料,听到 2008 和 the US 则当想到 financial、recession、depression、crisis 等词。

三是

语法、拼写错误

。这部分当然不是听力的锅,但在带宽不够的情况下,听写更能暴露出语法、拼写的薄弱。比如有一天很多同学听出了这样的句子:

Online searches

for get fit and lose weight

surge…

每个单词都能和原文对上,但你会发现,for 后面如果直接加动词原形 get,就是明显的语法错误,但原音频确实是这么读的,于是可以猜想,这其中有特殊的表意需求;又因为前文说了网上搜索,所以可以根据常识猜想,这里指的是搜索关键词 "get fit" 和 "lose weight"。