您好!欢迎来到风景读书的罗德胤专栏。

再过三个星期,我们“在村里开大会”的活动,就要举行本年度的第二场了。 乡村复兴论坛留坝峰会,将于7月5号到7号,在陕西省汉中市的留坝县召开。

留坝这个地方,可能有读者不熟悉,甚至不知道。我自己,也是在去年七八月份才第一次听说留坝的。咱们这一期的专栏文章,既是乡村复兴论坛的预告,也是向读者们推介一下留坝。

首先交待一下地理位置。留坝位于秦岭南麓,是属于汉中市的一个县,南距汉中市区约

75

公里。这个位置挺关键。秦岭是个大山脉,隔绝关中与巴蜀,更是中国南北的分界地带。汉中市区,则以平原和低缓丘陵的地貌为主。从汉中向北进入秦岭大山的第一站,就是留坝。

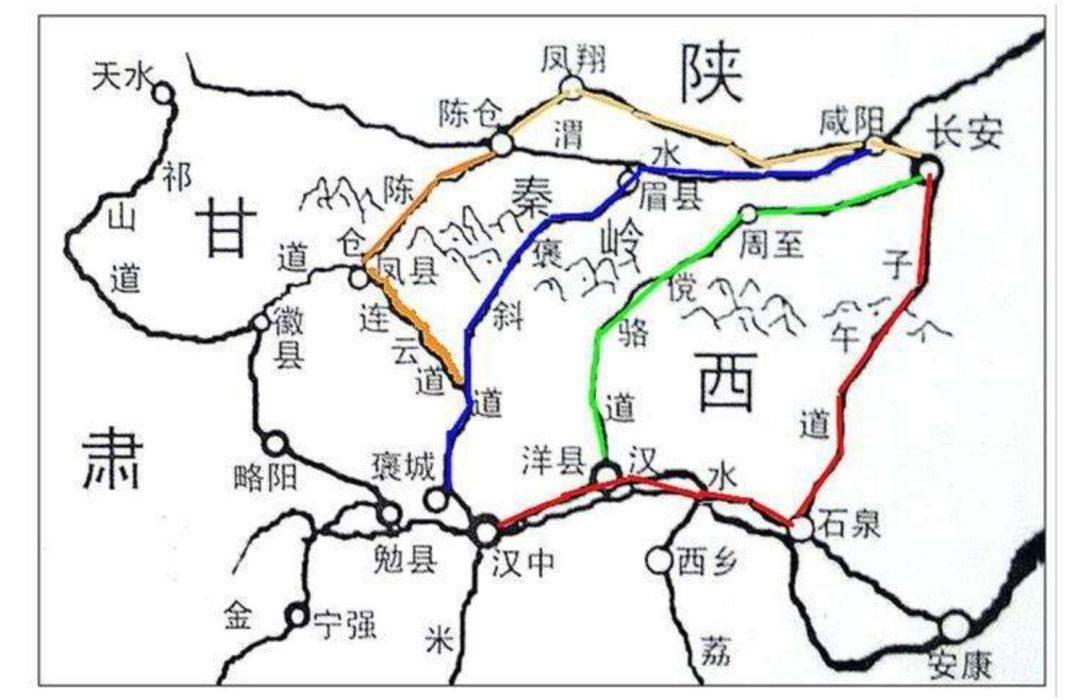

说到这里,要顺便交待一下历史上从关中穿越秦岭而到巴蜀的路线。这些路线有若干条,其中最重要的一条,叫褒斜道。褒斜,就是褒水和斜水的合称。褒水是汉江上游的支流,属于长江水系;斜水是渭河的支流,属于黄河水系。这条路线因为山势险峻,不得不在很多地方开凿栈道,所以又被称为褒斜栈道。褒斜栈道在历史上,那可是赫赫有名。秦国伐蜀、刘邦当汉中王、诸葛亮六出祁山,走的都是这条路。

接下来,说一下留坝的建置历史。根据县志,留坝作为地名,在官方文献中的出现是比较晚的。明洪武三年(1370),才有“设留坝巡检司”的记录。巡检是一个基层机构,主要功能是治安管理,通常设在地理比较偏远,但是交通又比较关键上的位置上,它的行政级别大概相当于现在的乡镇。可见直到明代初年,留坝这个地方还是人烟稀少的。清乾隆二十九年(1756),设留坝厅。在清代,厅是设在少数民族地区或战略要地的行政单位,与县平级。这个时候的留坝厅,管辖范围就跟后来的留坝县差不多了,只是因为位置还是偏远,人口也相比于其他地方也还是少,才叫“厅”。进入民国,厅、州、县都统一成县,所以留坝厅也在1913年变成了留坝县。

留坝这个地名,虽然出现得比较晚,但是它的源头可就早了。留坝,由留和坝两个字组成。坝是平地的意思,是我国西南地区使用极为频繁的一个字眼。留指的是什么呢?是留侯。留侯,就是张良。留坝有个张良庙,其正式名称是“汉张留侯祠”。从正式名称看,这应该是一个纪念历史名人的祠堂,严格说来不是庙,因为庙是用来祭祀神灵的,祠庙有别。当然这是专家学者们较真的说法,老百姓们懒得分那么细。而且,叫张良庙也不是一点道理都没有啊。在老百姓眼里,甚至在不少文人和当官者的眼中,张良他就是一个神!

张良与萧何、韩信,并称汉初三杰。这三个人,对刘邦建立汉朝都极为重要,但他们最后的人生结局可不太一样。韩信是中途加入刘邦团队的,凭战功卓著而当上齐王,到达了人生顶峰,但是不久就被刘邦降为只有虚职的淮阴侯,后来又被吕后给设计诛杀了。诛杀韩信的执行人,不是别人,正是当初保举了他,而且又曾经在“月下”将其追回来的萧何——“成也萧何、败也萧何”这个成语,就是这么来的。萧何因为此举,向皇帝和皇后表明了他的忠心,同时也因为他是在创业之初就加入刘邦团队的老人,所以得以善终——尽管他也曾经被刘邦治罪,进过监狱。萧何毕竟是有帮着主上杀功臣的污点,所以有的史家对萧何的评价就不是很高。司马迁就说他是个“录录未奇节”的“刀笔吏”。

张良也是中途加入刘邦团队的,贡献了很多的好计谋和大战略。刘邦当上皇帝之后,论功行赏,要在齐地选择三万户的采邑,封给张良。但是张良不接受,他提出只要一万户就行,而且地点不是在齐地,而是在沛县境内一个叫留的地方。为什么是留地呢?因为当初张良第一次见到刘邦,就是在这里。张良这个举动,一表忠心,二表退隐,三还打了感情牌,这就是让皇帝吃了放心丸,也让自己免了杀身之祸。因为封地在留,所以张良的封号就叫“留侯”。

纵观张良一生,可以说是早期勤奋求学,中期深谋远虑、创立不世功业,晚期又能明哲保身、激流勇退。这样的人生,堪称完美,是后世历代文人和为官者的榜样。不过,如果光是这样,张良也还只是一个人,并不足以成为让后人景仰膜拜的一尊大神。

张良画像

除了善于谋略,张良还有一个优点,那就是身体一直都不太好。 身体不好,应该是个缺点,怎么成了优点呢?《史记.留侯世家》里说“张良多病,未尝特将也,常为画策臣,时时从汉王”。这话的意思是说,张良因为身体多病,所以没有独立带兵打过仗,而是一直作为出谋划策的臣子,时时跟从汉王。留在领导身边当谋士和亲信,这个重要性跟带兵出去打仗是一样的,甚至更加重要。

还有,多病就得注意养生。也是《史记.留侯世家》里的记载,说张良封侯之后,“乃学辟谷,道引轻身”。辟谷,就是张良的养生之法。辟谷是道家推崇的修炼和养生之道。张良即使不是最早采用辟谷之法的,也一定早期试用者之一。要知道,起源于中国的道教,虽然有很早的思想源头,但是一直到东汉末年才出现成规模的道教组织。

辟谷要找个专门的僻静之所,可以在家里,但是最好是去到一个山清水秀、人迹罕至的地方。我猜测,张良做辟谷,多半是在家里,因为他身体本来就不好,离不开家人的照顾。但是,后世的粉丝们,更愿意想像他们的偶像是在一个脱离了世俗的地方,去做的辟谷。

辟谷这个行为,在我们中国人的传统观念里,就近乎神仙了。可以说,张良通过这个行为,完成了从人到神的转化。当然这个行为如果是放在一个凡人身上,那是一点意义都没有的,前提得是一个大英雄,才有可能实现这个转化。

张良庙里有几十通石碑,其中不少出自书法名家之手,但是流传最广的一通石碑,却是民国初年一个文化程度并不高的地方军阀书写的。这个军阀名叫管金聚,大约1870年出生于山东郓城县。他年纪轻轻就去了关外,投奔到张作霖部下,因为作战勇敢而得到张大帅的赏识。张作霖入关后,管金聚也被提拔为十五混成旅旅长和“陕南镇守使”,并于1916-1920年期间驻扎在汉中。管金聚与当时任十四混成旅旅长的冯玉祥,据说是并驾齐驱的两员名将,两人的交情还相当不错。冯玉祥在张良庙也题写了一通石碑,是54字的一副长联。

管金聚题写于1919年的石碑,只有四个大字:英雄神仙。这四个字,尽管极为通俗,不显高雅,但确实是对张良一生最简要的概括。同时,这四个字也表达出了中国历代多少文人士宦的共同心声。成为英雄,是所有人的梦想。能实现者,少之又少。而在这些实现了英雄梦的少数人之中,大部分又有过从高位坠落的痛苦经历。这种从高位坠落而造成的心理落差,即便是英雄也难以承受的。张良在成为英雄之后,又能够实现成为神仙的人生转化,这就太值得文人士宦们学习和借鉴了。

“英雄神仙”碑

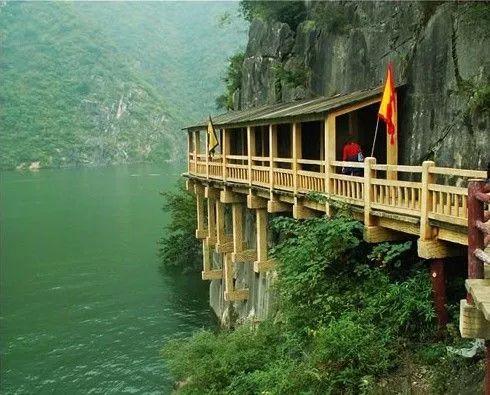

留坝的张良庙,坐落在秦岭南麓的紫柏山脚,与316国道——也就是古代的褒斜道——隔着一条小溪。这是一个占地1.4万平方米的大型庙宇,由六个院落和花园组成,是全国最大的一座张良庙。从建筑学的专业角度看这座张良庙,也是水平相当高的。过于专业的描述,我就不展开了,在这里只说一点。这座张良庙,实际上是由张良庙本身和一座道观组成的。如何组织院落空间、如何安排张良庙的和道观的关系,是一个不太好处理的问题。如果读者去参观留坝张良庙的话,我建议您重点注意一下山门之后的灵官殿。这是一座双重檐的四角攒尖顶建筑,相当华丽。为什么采用了这么一种建筑形式呢?因为它正好位于东西轴线的张良庙和南北轴线的道观的交叉点上。采用双重檐的四角攒尖顶,一是好看,二是它从四面看都有完全一样的立面,这就让张良庙和道观实现了平衡。

张良庙平面图

灵官殿

我在网上搜索了一下张良庙和张良墓,得到一个可能很不准确的说法:全国之内,号称是张良辟谷处的有20多个,张良祠和张良庙的总数约有100上下,张良墓也有10多处。有那么多地方抢着要纪念张良,说明他在世人心目中的地位。而辟谷处比墓地还多,也说明大家对张良辟谷比对他葬于何处,更感兴趣。

全国这么多张良庙,为什么最大的张良庙既不在他的老家河南,也不在他的封地江苏沛县,而是在陕西南部的留坝呢?我自己的猜测,可能有那么几个原因。

第一,这个地方得适合辟谷,或者换个更确切的说法,是要有辟谷的意境。这就排除了那些人口比较密集的地方。

第二,这个地方一定要很容易让人联想起秦末汉初的历史,尤其是关于张良的掌故。这就基本上可以锁定在关中、汉中和江苏下邳、沛县这几个地方了。

第三,这个地方的交通位置,相对来说还不能不太差,以便获得养活一个大庙所需要的基础人口,同时也得到平原地区的反哺和支援。

这几个条件一叠加,大概也就只有留坝这个地方了。留坝地处秦岭之中,褒斜古道从这里穿行,距离汉中市区又只有75公里。确实没有比这里更符合的了。

经过留坝的文人墨客和官宦士子,在拜谒张良庙时都会引发心中的感慨。套用一句时髦的话,这叫每一个人的心中,都有一个张良。现实中的自己和想象中的历史,多次叠加在一起,这使得张良庙本身的意义也在历史长河中不断地积累。周恩来总理曾于1940年从延安赴重庆途中,经过留坝,他也抽出时间参观了张良庙,并且发出感言:“中国的历史,总是少不了张良、萧何这样的英雄人物。今后也需要这样的人物。”

乡村复兴论坛留坝峰会,也将会在7月6日的晚上,在张良庙里举行两个小型的专题夜话。这两个夜话,一个就叫英雄会,另一个就叫神仙会。英雄会和神仙会,期待你的加入。

今天就聊到这里,下期再见!