这篇文章的作者是创新工场人工智能工程院执行院长王咏刚。

很多家长问我,AI时代到来,工作忙又不信任兴趣班,想教孩子更多知识,家长应该怎么办?

咏刚这篇文章很好的回答了这个问题,分享给大家,抛砖引玉,希望能引发家长们的思考。

首先,新一代的孩子长大之后人工智能肯定会像今天的手机一样深入生活的每个角落,

重复性的、思维模式简单的工作大多会被机器包办。他们一定好奇:人和机器的区别是什么?这问题很朴素,也很扎心。如果人类没法拥有区别于机器的稀缺性技能,那茫茫宇宙,何处才是我们的栖身之所?

其次,人的价值来自于稀缺性,成功的人都至少具备稀缺性资源或稀缺性技能。稀缺性资源,比如富豪爹妈、基因里的超高智商、中大奖或发现宝藏之类,不是我们想有就能有的;但稀缺性技能,比如数学功底、科研能力、艺术创作能力等等,还勉强算是后天可以培养的。

再次,稀缺性技能是没可能在满大街都是的、大声叫卖“数学思维”“编程思维”“艺术思维”的兴趣班和培训班里学到的。这东西既然可以被任何人用同样的价格购买,又怎么会具有“稀缺性”?

那孩子该如何从小培养稀缺性技能呢?我觉得,家长至少应该给孩子展示出未来建立“稀缺性技能体系”的各种可能性,培养孩子慢慢掌握科学、工程、语言、文学、艺术等领域的最基本的思考方法。对孩子来说,真正有用的思考方法却足以让他们受益一生。

要培养有用的思考方法,个人认为,与其逼着孩子学这学那,还不如陪孩子玩些有趣的游戏。

根据我以往的经验,我认为编程领域的算法问题,特别适合用来培养孩子的逻辑思维能力。孩子没必要从小学编程,就算学了一两门编程语言、一两项实用技术,等长大后,技术早变了天,学到的具体语言和技术根本派不上用场;相反,算法问题可以抽象成好玩的游戏,甚至不需要电脑,不用愁孩子天天看屏幕,他们就可以从有趣的游戏中,逐步学到特别有用的逻辑思维方法。

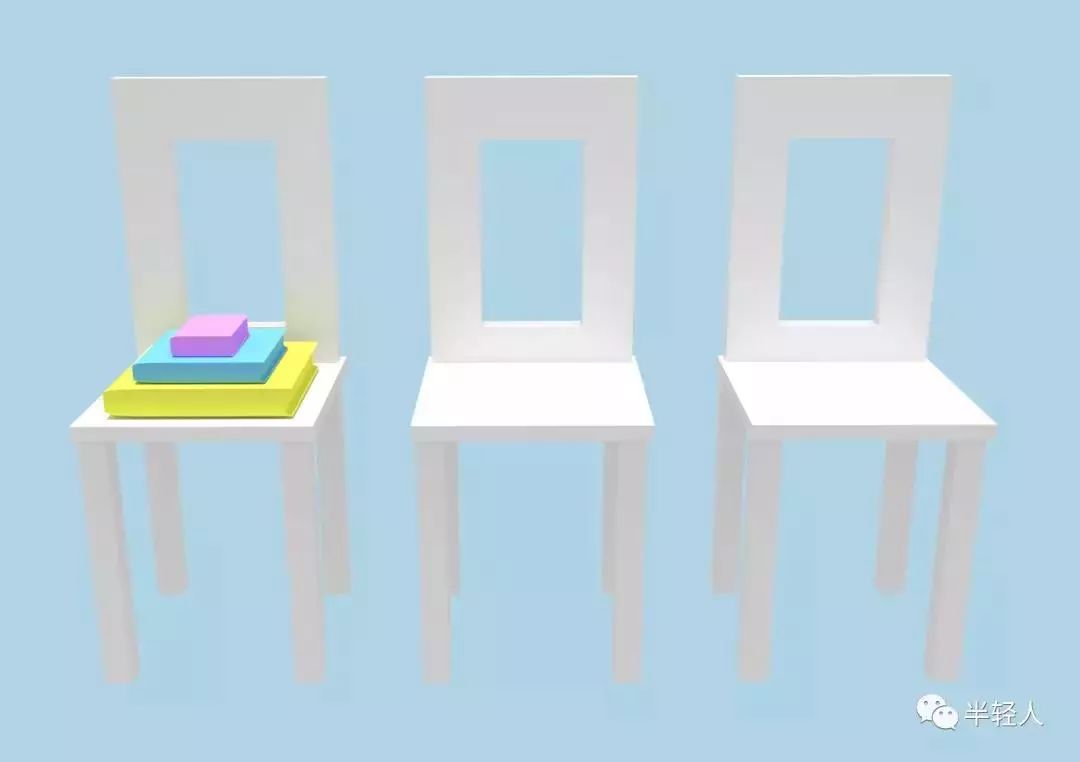

汉诺塔的游戏特别经典,暗藏了分治法、递推和递归等重要思想。针对孩子把汉诺塔的游戏稍作修改,游戏道具变成三把椅子和几本大小不同的书。

游戏规则:

-

游戏目标是把第一把椅子上的三本书(或四本书,五本书,六本书……)全部搬运到第三把椅子上。

-

游戏开始前,第一把椅子上的所有书堆成一叠,小书在上,大书在下。

-

游戏进行中,每把椅子上最多只能有一叠书,而且必须保证小书在上。

-

游戏进行中,每次只能移动一本书,要移动的这本书只能是某把椅子上最顶端的那本书;这本书可以移动到空的椅子上,也可以移动到已经有一叠书的椅子上并放在那叠书的最上面——但只能是小书放到大书上面,而不能是大书放到小书上面。

-

总移动次数越少越好。

这规则对六七岁的孩子来说并不难理解,而且,只要用三本书试一下,并不断告诉孩子什么样的移动符合规则,什么样的移动不符合规则,就很容易玩下去了。

一般来说,六七岁的孩子自己完成三本书的移动,大都没什么难处。这里面比较重要的一件事情是:家长要学会做一个聪明的观察者,看一看孩子在移动三本书的过程中,是不是在有意识地总结规律。一个会总结规律的孩子,接下来挑战四本书、五本书甚至六本书时,表现出来的解决问题的能力,要远超过不会总结规律的孩子。

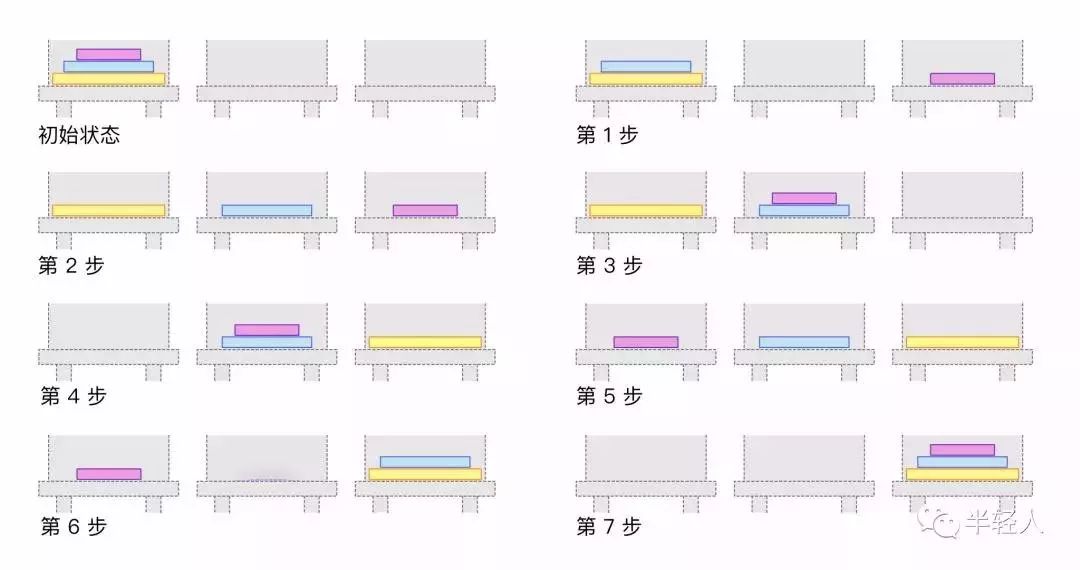

根据汉诺塔的算法原理,移动n层的塔,最少需要2^n-1(2的n次方减1)步。移动三层的塔最少需要7步。

我觉得,作为观察者的家长要做的,不是马上告诉孩子他总结的规律不对,反而要对他总结规律的做法予以鼓励。然后,可以开始跟他玩四本书的汉诺塔。这一次,游戏的复杂度不仅提高了一倍(以移动次数来计算),孩子也会从一个新的初始状态开始,自己来验证刚才总结的规律是否正确。

经过讨论和尝试,虽然孩子无法用准确的语言来描述,但他脑子里已大致有了这件事的正确思路:要移动五本书,可以先解决移动四本书的问题;要移动四本书,可以先解决移动三本书的问题;要移动三本书,可以先解决移动两本书的问题……解决了每个子问题后,再回过头解决上一层级的问题。

经历了这样的总结规律、适应新情况、否定规律、总结新规律、再次适应新情况、梳理逻辑、系统化思考的完整过程,孩子会模糊认识到好几个特别关键的数学、编程乃至整个科学与工程领域常用的思考方法(下面的定义并不严密,只是为了和孩子沟通方便):

-

分治法:有时候,一个问题可以分解成好几个子问题,依次解决每个子问题后,主问题就自然得到解决。

-

递推法:有时候,要解决与数量k相关的问题,可以依次解决与k-1、k-2、……、1相关的问题,主问题就自然得到解决。

-

递归法:有时候,要解决与数量k相关的问题,不仅需要先解决与k-1、k-2、……、1等相关的问题,之后还要依次回到上一层级,把上一层级的剩余的步骤完成。

对于六七岁的孩子来说,理解分治法和递推法不算特别困难,但要真正理解递归,恐怕就超出“教学大纲”了。事实上,孩子虽学会了如何去处理五层的汉诺塔,但基本思维方式还是停留在分治和递推这两件较简单的事情上。不过不要紧,未来等孩子大一些,可以再从递归的角度来理解这件事。而且,那时也可以玩一些更复杂的递归游戏,比如中国特色的九连环。

在理工科特别需要的逻辑思维方面,女孩子一点儿也不差,还有可能做得更好。工程师的世界里男孩子居多,并不是任何基因或生理层面的原因造成的,而是小孩子成长过程中的环境因素乃至偏见使然。我曾有幸结识过几位算法和编程特别棒的女生,她们的能力之强,足以轻松碾压世界上大多数程序员。

汉诺塔游戏的另一个价值,是让只学过加减法的小孩子,直观地感受到由“乘方”引起的数量大幅变化。三层的汉诺塔只需要7步就可以完成,四层的汉诺塔需要15步,五层的需要31步,六层的需要63步……每增加一层,需要的步数都大幅增加,这种数量变化的剧烈程度,可能是孩子之前从未体验过的。有了亲身体验,孩子就有可能模糊地理解,为什么解决一个64层的汉诺塔问题,假设每秒移动一步,那么穷尽整个宇宙的寿命也没法完成。

培养逻辑思维能力的游戏有很多,不一定上来就去玩自带递归内核的汉诺塔。编程领域的排序问题改造成真实世界的游戏时,孩子会超级喜欢。最短路径或者更普遍的搜索问题是另一个可以变化出许多有趣形式,让孩子玩得很开心的算法。在真实世界里玩简单的蒙特卡洛算法(就是AlphaGo的核心算法思路),也特别具有娱乐性。

此外,手机上的解谜类游戏,很受孩子的喜欢。在密室逃脱或类似的解谜游戏里,孩子需要建立起一些简单的逻辑联系,比如某某地方藏的密码可以解开某个保险柜,某某图画上的几个图案正好对应于某个复杂机关的零部件安装方式……这些逻辑比起汉诺塔要简单一些,但孩子们可以找到更多探索的乐趣。当然,很多密室逃脱游戏有成人倾向,“锈湖”(Rusty Lake)系列虽好,但尽是谋杀、血腥、梦境等情节,需要大人引导。孩子玩“银河历险记”(Samorost)之类的游戏会好很多。“纪念碑谷”(Monument Valley)当然也值得推荐。

数学世界太大,太神奇,可以陪六七岁的孩子玩的数学游戏也非常多。举两个与人工智能相关的例子:一个是极值,一个是概率。

今天的人工智能,特别是其中最流行的深度学习算法,核心思想之一是对一个目标函数进行优化,找到能够让目标函数取值尽量小的输入参数。当然,让孩子掌握函数以及优化的概念,确实揠苗助长了;但我们完全可以给孩子一些简明的例子,让孩子知道这个世界上存在很多类似的输入输出紧密关联的数学关系——在这些数学关系中,只要不断调整输入的数值,输出的数值就会向极大值或极小值逼近。我始终觉得,这种对数学现象的观察、认知乃至逐渐熟悉的过程,就像孩子从小背诗词歌赋一样,重点在于积累“感觉”,而不在于学习多少具体的数学知识,不在于学会解多少道数学题。

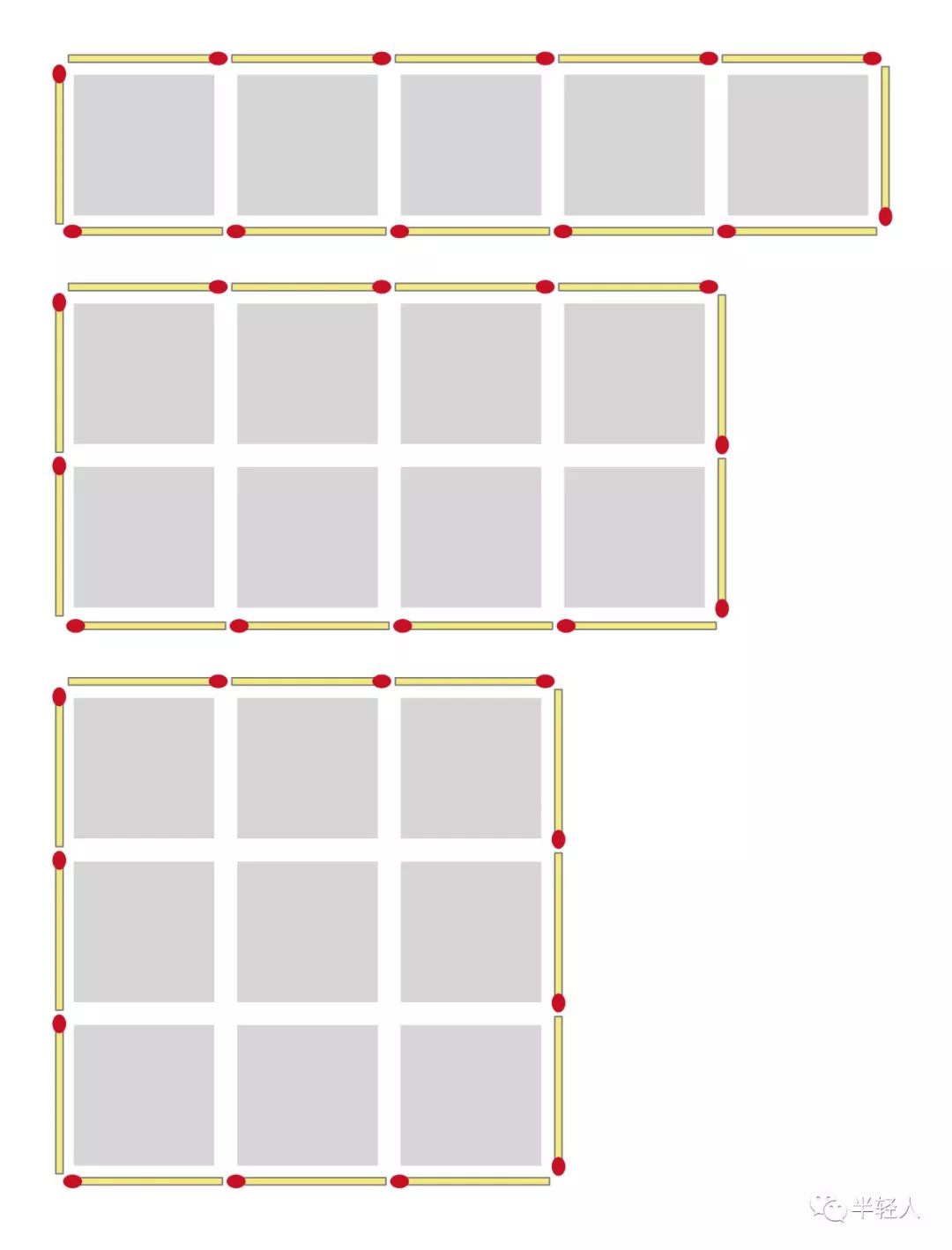

比如一个火柴棍游戏是这样的:

-

假设4根火柴棍围起来的正方形面积是1。

-

如果你有12根火柴棍,你可以围成几种不同的长方形(含正方形)?

-

这几种不同的长方形里,面积最大的是哪个?面积最小的是哪个?

-

这个游戏假定长方形的边长必须是火柴棍长度的整数倍,且不考虑边长为0的情况。

玩游戏前,没必要跟孩子讲解长方形的面积公式,即便孩子没学过乘法也不要紧。只要告诉孩子,长方形的面积,就是火柴棍围起来的方格子的数量,孩子自然会去数方格子,会背乘法口诀的孩子也自然会领悟到长方形的面积等于两边长的乘积。

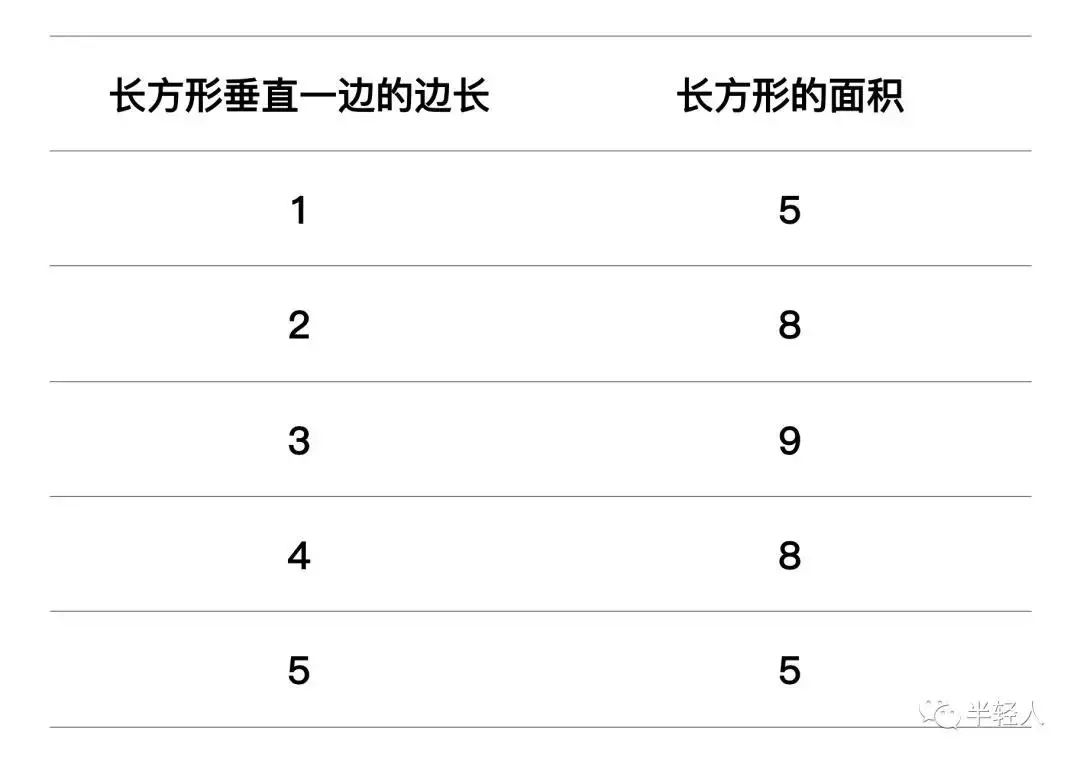

12根火柴棍是一个有趣而简单的初始状态。用六七岁的孩子还没法理解的语言来说,我们是在求解y=x(6–x)这样的方程。x和6-x的取值均为正整数时,y有3种可能性:5、8和9,最小是5,最大是9。

让孩子自己去发现长方形的不同边长组合,并没有多么困难,而且还有摆弄火柴棍的乐趣。通过实际操作让孩子发现其规律,孩子也就看到了一个清晰的映射关系,大人可以画出格子让孩子把规律记录下来。

我相信,孩子能有机会观察这样的变化规律,能在类似游戏中总结输入与输出的映射关系,这在未来会是极有价值的一种思维财富。

概率是另一个和人工智能算法密切相关的数学领域。孩子完全可以从一些最简单的概念,逐步了解和熟悉概率。比方说,孩子玩硬币时,我就会有意跟他讲,扔硬币得到正面的概率是50%,虽然每次扔硬币不一定得到正面,但扔得多了,得到正面的总次数和得到反面的总次数不会相差太多。过于抽象的概率概念,比如样本、分布、概率密度,跟

孩子

肯定是讲不清的。但这不妨碍我们和

孩子

一起玩有趣的概率游戏。

-

首先找6个一模一样的硬币。

-

每次同时扔6个硬币。

-

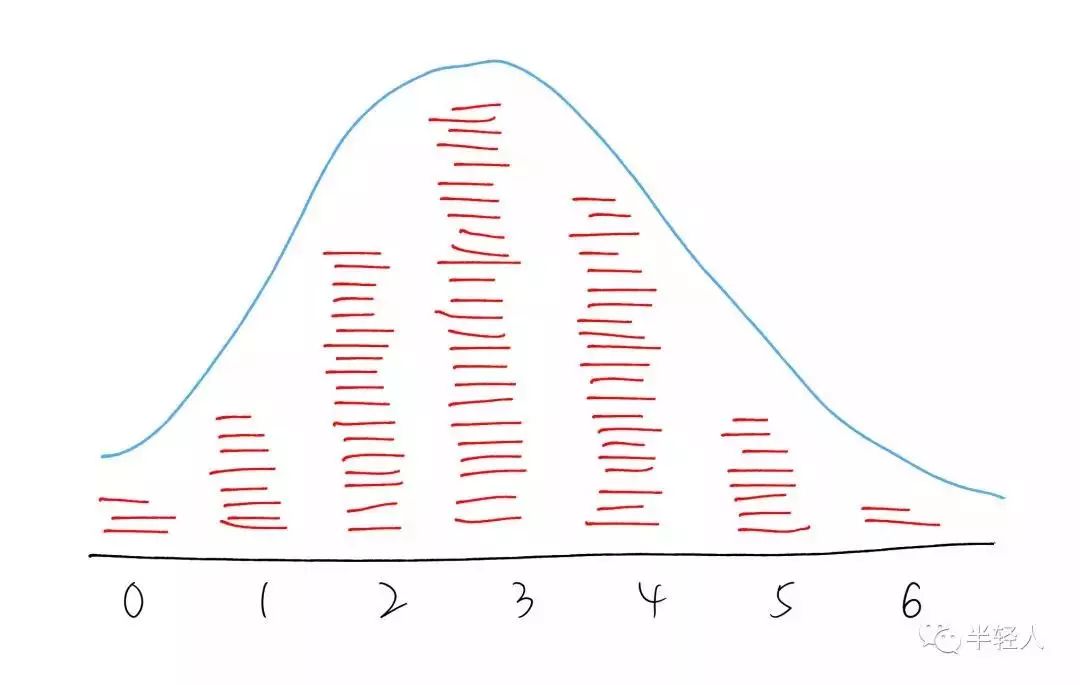

用6个硬币扔出硬币正面的个数,有0到6一共七种可能性。

-

我们让孩子在黑板上罗列出0到6这七个数量值。

-

每扔一次硬币,孩子就数一下有几个硬币是正面,然后,在对应的数量值上面添一道横线。

-

不停扔硬币,每次都记录结果,不断观察结果,总结规律。

孩子

可以从这个小游戏中领悟到至少三件事:

-

扔硬币次数比较少时,黑板上记录的图案差异性较大,很难总结规律——这说明,概率描述的是多次事件的统计规律,而不是一两次事件的个别规律。

-

扔硬币次数比较多时,黑板上的正态分布图形就自然呈现在那里,特别直观,孩子很容易记住正态分布曲线(钟形曲线)的大致特征。

-

做实验的同时,如果勤于记录,并且有好的记录方法,比如表格法,比如图示法,就能更容易地总结出事物的内在规律。

当孩子有不懂的时候,就是我们家长发挥特长,给

孩子

当义务讲解员的时间了。我们可以跟

孩子

讲,世界上很多事物的分布都有一定的概率,比如学生的考试成绩,人的身高,恒星的大小,某种植物的生长速度,等等。当然,不必强求

孩子

真的理解,关键是

孩子

能经常接触到这些常见的数学概念,知道生活中哪些事物与这些概念有关,未来他们在学数学的时候,就更容易建立起个人经验与科学认知之间的紧密关联。

根据六七岁

孩子

爱玩的天性出发,可以拿一些实验当游戏。能让孩子从中体验到真正的科学思考过程

从实验中记录数据,从数据中总结发现规律,然后根据规律做出预测,再用新的实验来验证,这大概是数百年来现代科学发展过程的一个缩影。可是,该如何让

孩子

理解或至少了解这样的科学思维逻辑呢?

孩子

大多爱玩水,浮力实验就很容易让

孩子

上瘾:

-

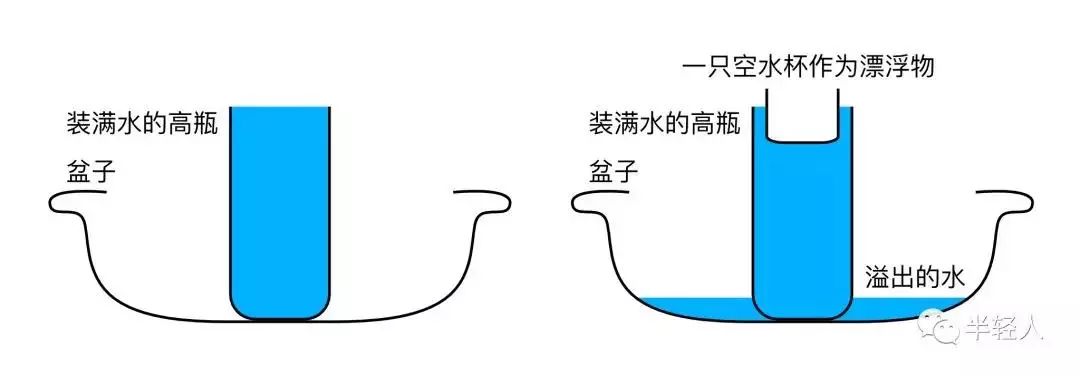

找一个空盆子。

-

盆子里放一个装满水的敞口高瓶(圆柱形的花瓶最理想,某些高的凉水杯也可以)。

-

用一只空水杯当做漂浮物,把空水杯慢慢放进装满水的敞口高瓶,直到空水杯自己稳定地浮在高瓶中为止。从高瓶中溢出的水自然会流进盆子里。

-

找一个精确到克的厨房平板秤(一些妈妈在厨房称量食材、调料时会用到这种秤)。

-

取出空水杯,擦干,用秤称出空水杯的重量。

-

取出高瓶。称出溢出到盆子里的水的重量(这时还可以问一下孩子,该如何称盆子里的水的重量呀?办法当然是连盆一起称一次,再单独称一下空盆子,但缺少生活经验的孩子未必回答得好)。

-

让孩子做记录,把空水杯的重量和溢出的水的重量写在纸上。

-

重复上面的实验三到五次,每次都记下两个数值。

通过不断实验,反复记录空水杯和溢出的水的重量,并鼓励孩子观察这个表格并总结规律。

然后,我们就可以引出浮力定律,告诉

孩子

,像空水杯这样浮在水面的静止物体,它排开的水的重量,正好等于它自身的重量。阿基米德发现浮力定律的故事嘛,肯定也是要给孩子讲的,顺便还可以多讲些阿基米德的传说故事,此外,我们还可以用浮力定律对新的实验做出预测,比如预测某个规则形状的均质漂浮物的吃水深度,然后再和

孩子

一起用实验来验证。

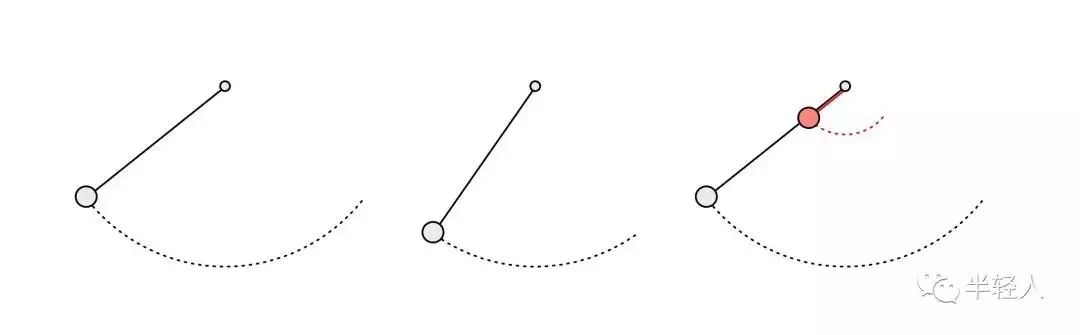

钟摆实验要比浮力实验复杂一些。在家做钟摆实验,摆线最好用缝衣线,既足够轻,也不会被明显拉伸。摆锤可以用轻重不等的螺帽,体积小,方便拴线,质心也比较明显。摆可以提在手上,但最好是固定在横木或者门框上。在不同条件下,用手机做定时器,记录30秒内钟摆的摆动次数(一来一回记录为一次)。30秒的时长既容易记录次数,也不会消磨

孩子

的耐心。

钟摆实验的关键在于每次实验的条件设置和数据记录的方法。一定要和

孩子

讨论三件事:

-

上一次实验和这一次实验,在条件上有什么不同?是摆线长度变了,还是摆锤重量变了,还是摆锤的起始高度变了?

-

一共有三种初始条件——摆线长度、摆锤重量和摆锤起始高度。为什么每次实验最好只改变其中的一个条件?

-

到底如何才能把每次实验的条件(摆线长度、摆锤重量、摆锤起始高度)以及每次实验的结果(30秒内的摆动次数)清晰地记录下来?

通过这些讨论,爱动脑、爱动手的

孩子

自然会学到画表格、记数据的方法。在家长提示下,

孩子

也能了解到,只有每次改变一个初始条件,我们才比较容易判断实验结果的变与不变到底与哪个初始条件有关。

一般来说,

孩子

能准确记录数据,并从中发现上面这些简单规律,就已经达到了游戏的目的。

与理工类思维讲究逻辑完整性不同,语言文字相关的技能更强调形象思维、情感共鸣、个人体验和审美认知。

孩子

要提高语言能力,最重要的也许不是游戏,而是尽可能多的阅读、背诵、表达和写作。其实,尽可能丰富生活体验都会比玩游戏重要得多。但仅从增加乐趣的角度出发,好的游戏还是可以更多吸引小朋友的注意,潜移默化地增强他们对语言、音韵的认知。

如果孩子喜欢古文,正好可以利用

孩子