19

世纪至

20

世纪的阿拉伯世界见证了一次

文艺复兴

(

Al-Nahda

)。随着翻译运动和与西方的学术交流,现代化改革影响到了生活的方方面面。

法赫米博士另辟蹊径、跳出了思想史的传统框架,转而从人体的角度去探究这个过程

——

当埃及第一所现代医学院开设解剖课的时候,人的尸体是如何、出于什么原因、为什么被切割开的呢?

历时十年研究,这本书或许不仅能够展示埃及文艺复兴对医学和法律这两大支柱的重构,也将为另一个更深层次的问题提供解答:

一个人的身体,究竟属于自己、国家、社会,还是神?

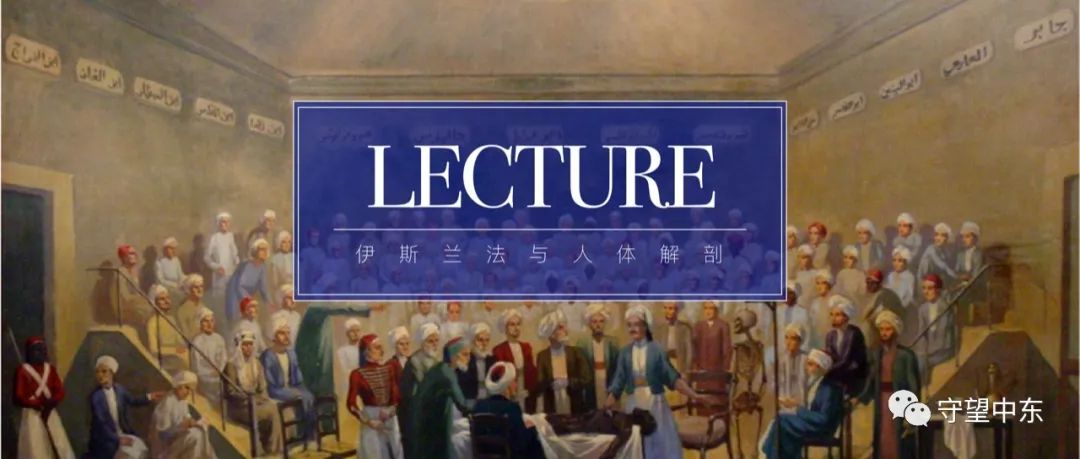

* 第一堂解剖课 *

(开罗大学附属

Qasr al-Aini

医院博物馆藏)

上面油画出自一位俄罗斯画家之手,描绘了发生在埃及的第一节医学解剖课。

有意思的是,与欧洲文艺复兴时期关于人体解剖的绘画不同,三百年后同样主题的这幅画却并

没有体现书本知识与实践的冲突

。

一般来说,在描绘解剖课的欧洲油画中,通常会有一名讲师朗读课本,而学生的注意力也都集中在医学典籍里的文字和插图,而不是在自己眼皮底下被剖开的尸体上。只有前人的著作才是权威,而解剖不过是为了印证书本中的记载——如果有出入,那一定是尸体的错。

(

15、16世纪欧洲解剖绘画

)

(1494, 大都会博物馆藏)

(海牙莫瑞泰斯皇家博物馆藏)

甚至直到

1632

年,在伦勃朗的《尼古拉斯

·

杜尔博士的解剖学课》中,虽然尸体位于画面中心、画面的明暗处理也突出了他的主角地位,但画中的人物却仍然全神贯注于右下角阴影中的那本书。

反观文章开头,埃及的这幅油画,只是在墙面上装饰了东西方伟大医学家的名字,而没有直接出现他们的著作。

另一方面,艾资哈尔大学的伊斯兰神职人员则挡住了学生和油画观赏者的视线,围观着正在解剖尸体的

法国医生Antoine Clot

。

(前景细节)

尽管这幅绘于1930年代的油画不可能真实地记录下1829年6月20日第一节解剖课的场景,但是

法赫米博士认为,

它反映了Clot医生所想要展现的自身形象——

一位启蒙运动的先知,决意用理性的思维战胜迷信、宗教和巫术

。

* 埃及军队与法国医生 *

故事回到1801年,拿破仑将法国军队撤出埃及,留下竞相争夺这片土地的原马穆鲁克军队、前来接收埃及的奥斯曼土耳其军队,以及奥斯曼军队中最为精锐的阿尔巴尼亚士兵。

胜者是阿尔巴尼亚人,穆罕默德·阿里(1769-1849,1805-1848在位)。

(1840, 新亚历山大博物馆藏)

为了巩固自己的政权、防止被奥斯曼帝国强行调离这个珍贵的省份,

穆罕默德·阿里迫切需要建立一支庞大的军队

。

1818年,他派出两批远征队南下苏丹网罗尽奴隶。然而,由于管理不当、运输船只不佳、医疗条件有限,在被收集的20000名奴隶中,只有3000人活着踏上了埃及的土地,而其他人则“像是感染了坏疽的羊群”似的大批死去了。

于是,穆罕默德·阿里决定向欧洲人求助。1825年1月24日,Clot和另外20名欧洲医生受邀赶赴埃及。

面对完全不存在医疗系统的埃及,被任命为主治军医的Clot医生开始着手以法国军队的规范改造埃及军营。

他为穆罕默德·阿里建言献策:建立一所医学院可以培养数百名医生,不仅可以减少士兵死亡、也可以节省雇佣外国医生的大笔费用。

他还特别提出希望使用阿拉伯语而非法语教学,从而保证医生能够与患者不受阻碍地交流,这也极大地促进了西方医学文献的阿拉伯语翻译运动。

1827年,Clot医生在

阿布·扎巴尔

建立了附属于军医院的第一所现代医学院。

(1833, 格勒诺布尔美术馆藏)

(开罗大学附属

Qasr al-Aini

医院博物馆藏)

* 伊斯兰权威与人体解剖 *

此前,学者普遍认为,Clot医生当时承受了来自埃及伊斯兰神职人员和穆斯林学者的巨大压力。然而,法赫米博士的研究发现,尽管Clot医生的确遇到了个别阻碍,但

伊斯兰教学界并没有明确反对人体解剖

。

需要特别注意的是,在Clot医生的

第一批学生中,大部分都是从以伊斯兰法学著名的

艾资哈尔大学的毕业生

,因为他们当时也是受教育程度最高的阶层。

Clot医生承诺,他绝对不会用穆斯林做人体解剖实验,而只会使用黑人士兵的尸体。

然而学期伊始,Clot医生就在旁听同事的生理课时被一名学生持刀袭击。这极大地打击了他的热情,也使他在日后的回忆录中强调了与宗教界人士的冲突。他最优秀的毕业生之一,妇产科先驱、纳吉布·马哈福兹(埃及诺贝尔文学奖得主

纳吉布·马哈福兹

就是被他接生并以他命名的)也大力宣扬了恩师与宗教势力的斗争,所以给后人留下了伊斯兰是巨大阻碍的印象。

(

纳吉布·马哈福兹医生及著作

)

实际上,当时的伊斯兰教法学家

并不反对人体解剖在医学和法律上的使用

。他们更注重的是一些有关人体尊严的假设问题:将所窃珠宝吞下并死亡的小偷应该被剖开吗?是否可以为已经死去的孕妇执行剖腹产挽救胎儿?

在日常生活中,伊斯兰宗教界认为最大的问题是,尸检将导致逝者不能尽快下葬。

1849年至1855年在位的阿巴斯帕夏曾立法要求所有尸体在下葬前经过医学检查并获得死亡证明,这导致了一些穆斯林领袖因为没有将村中死讯及时汇报警方而被逮捕。

从这个层面上来说,

医学解剖从宗教势力手中夺走了对于身后事的掌控

。

不过,法医鉴定对与宗教也并非一无是处。在多名有亲属关系的人几乎同时死去的情况下,尸检可以排出人们的死亡顺序,从而更准确地根据伊斯兰法决定遗产的分配。

* 穆斯林师生与人体解剖 *

正如之前所提到的,埃及最早的医科生都曾接受过正统的伊斯兰教育,这也从一定程度上塑造了他们对于人体解剖的态度。

比如一则关于盗墓者的圣训就被师生们用在了医学解剖上,告诫自己要对尸体样本

心怀敬畏

:“折断死者的骨头与折断生者的无异。”

相比之下,欧洲人对于解剖对象就没有

这么尊重了——最

早的解剖材料都来源于罪犯的尸体,因此解剖也被与刑罚联系起来——福柯将其称为:“终极的惩罚”。

除了对尸体的谨慎,埃及人的学术文章也体现了

信仰与科学的和谐

。在写到解剖的时候,埃及人总是会先赞美神的仁慈和慷慨,赠与我们身体、血管、神经……

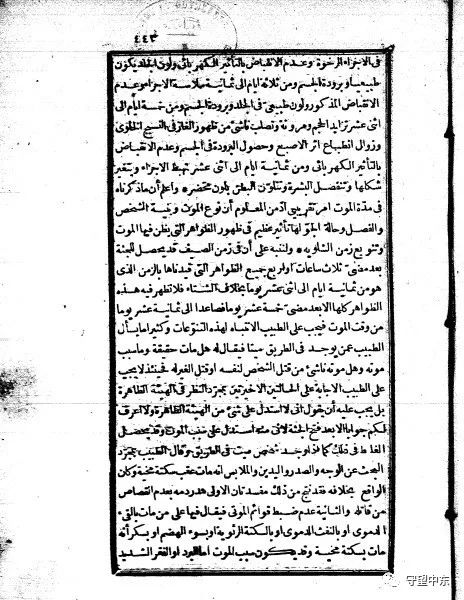

艾资哈尔大学和Qasr al-Aini医学院的毕业生、留法学生、后来的生理学和病理解剖教授Mohammad al-Shabasi就曾在出版的第二本书的前言中写道,在科学方面的益处之外,人体解剖还有宗教方面的贡献:

解剖令人们有机会“惊叹各个器官的精确运转、沉思神创造的奇迹,从而加深、加强自己的信仰。”

(al-Shabasi提到解剖不违背伊斯兰法的书影)

* 普通的埃及人 *

人们总是认为,比起率先接受西方影响的知识分子,普通人似乎会更难接受科学的输入,更何况是要对人死后对尸体动手。