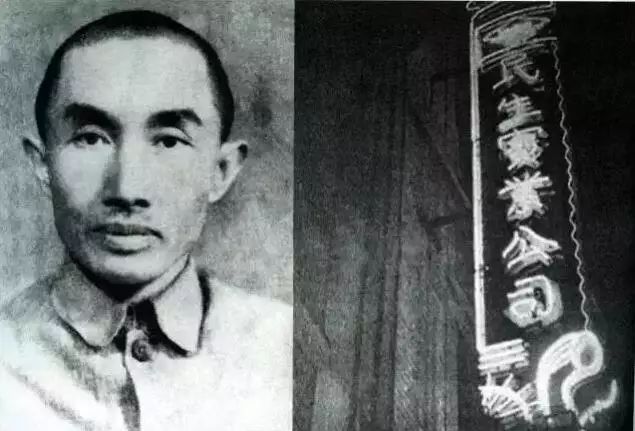

在这样绝望的时刻,一个人站了出来。他就是中国著名实业家卢作孚先生。时年45岁的卢作孚,掌管着当时中国最大,最有影响力的民营航运企业民生公司,被誉为“中国船王”。抗战爆发之后,卢作孚被任命为交通部次长,并被委任为国民政府运输联合办事处主任,主管水陆运输。

国民政府“沉船锁江”的命令自然也摆在了他的桌子上,命令要他将民生公司所有船只一律开到武汉长江下游田家镇凿沉,用以封锁江面,阻拦日军沿江进犯。卢作孚认为这是自绝后路的做法,拒绝了军部的命令,全力组织民生公司的船队参加抗日救亡。这一决定,为宜昌大撤退留下了宝贵的运力。

▲卢作孚在大撤退中鼓励全员

但现实依旧严峻,当时的宜昌江面上,除开民生公司的22艘轮船外,只有2艘中国轮船和几艘外国轮船。依运力计算,要把滞留在宜昌的人员和物资全部运抵重庆,至少也需要1年的时间。

▲囤积在宜昌码头的抗战物资

为了解决这个不可能完成的任务,卢作孚亲自来到了宜昌,这座风雨飘摇的城市。

当卢作孚刚刚到达民生宜昌分公司时,眼前的景象令他震惊:怀远路办公楼里,疯狂抢票的人群从楼梯挤到了大街上,一些武装押运货物的军官气势汹汹,甚至冲着工作人员掏枪威胁,索要船票。

这种人心惶惶,秩序荡然无存的局面,并没有吓退卢作孚。

他无视任何权贵的要求,拒绝他们的请客贿赂,坚决一视同仁地组织安排抢运。在召开公司紧急会议后,他又废寝忘食地工作,希望能够策划出一份紧急运输方案。

要完成这个方案,必须结合重庆至宜昌间的水位、险恶河段(包括急滩、险滩、浅滩158处,最为著名的险滩达70处)的水流及运输船舶的性能、吃水深浅情况,以及保证安全的前提下,充分发挥各江段船只的不同优势,来增加运力。

直到10月24日清晨,一个机智又充满冒险精神的想法,在卢作孚的脑中逐渐成型:

宜昌到重庆这一段,去时溯江而上需要4天,而返回时顺江而下只需2天,如此来回一趟是6天。因此,可以充分缩短运载时间,将整个运输划分为三段航行。

也就是说:将宜昌至三斗坪作为第一段,三斗坪至万县为第二段,万县至重庆为第三段。每艘船以吃水深度,马力大小为基本依据,用一部分船只选运货物至三斗坪,当即返回,再由公司调船运至万县或直运重庆,对重要物资和大型货物则由宜昌直接运至重庆,并在重庆让出川抗日的士兵搭乘后顺江而下。

另外,每段航路必须配以吨位最适航的船舶,并在庙河、万县两地采用陆上接力运输避开险滩。当轮船过新滩时, 还要借助岸上新装的绞车,使用钢缆系住轮船协助通过。最后,再安排有经验的驾引人员和起重人员组成的工作组,在新滩岸边协助船员顺利过滩。

可以说,这个宜昌大撤退的运输方案,是卢作孚数学及工程学基本功、统筹能力和航运知识的完美体现。

当黑着眼圈的卢作孚向员工讲解这个复杂的运输方案时,所有人都钦佩得五体投地,因为在此之前,他们怎样也想象不出能够在40天内完成运输的办法。

此外,为了能够尽快抢送难民难童,他对客运舱实行“座票制”,将二等舱以上的床铺一律改为座位,对权贵与平民一视同仁乘船,这样就增加了一倍的以上的客运量。同时他降低收费,对公教人员实行半费,对战区难童免费,对货物运费,更是只收平时的十分之一。

无怪乎当时的报纸都说,卢作孚这几乎是自己倒贴钱搞撤退。

鉴于三峡航段不能夜航,他要求各船尽量利用夜晚装卸,抢在白天航行。为了搬卸方便,他在三峡航线增设码头和转运站,临时增加雇工3000多人,同时征用民间木船2000余只,运载轻型物资。

惊心动魄的“宜昌大撤退”终于开始了…

1938年10月24日,第一艘轮船从宜昌起航,上面搭乘着300名由战时儿童保育院从华北、华东战区抢救出来的无家可归的孤儿,他们在卢作孚的目送下,离开宜昌。在此后的30多天里,民生公司的22艘轮船和数百只小木船,冒着日机频繁的轰炸,在峡江上来回穿梭,把人员和物资运往后方,从后方运送出川抗战的战士。

1939年12月初,卢作孚看着忽然安静的宜昌县城,感叹道“四十天内,人员早已运完,器材运出三分之二。原来南北两岸各码头遍地堆满器材,两个月后,不知道到哪里去了,两岸萧条,仅有若干零碎废铁抛在地面。”