这句再普通不过的问候,如今想要说出口,却充满了无力感。

从

新型冠状病毒爆发

至今,相信每个生活在这片土地上的人,都看到、听到甚至亲身经历了太多。

昨天,网友

@孔维w

剪辑的一段8分钟回顾视频,就刷爆了微博。

在新冠病毒事件初期,有不少专家都将其与17年前的那场劫难相对比。

“非典”,这个曾经让中国人陷入痛苦的词语,随着时间流逝,也渐渐地被人遗忘。

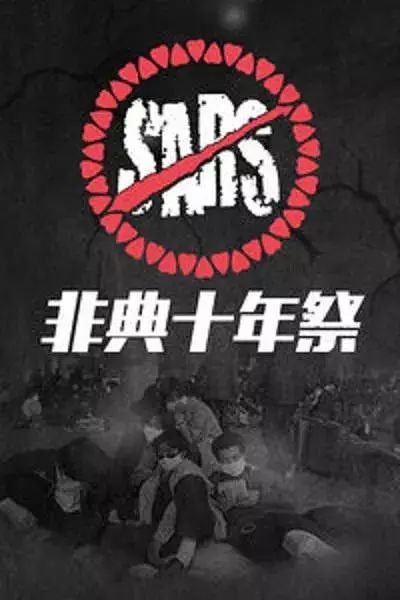

幸好有这样一部纪录片,即便是痛苦的记忆,也值得所有人铭记、警惕——

非典十年祭

导演: 蓝凯

编剧: 罗尘

主演: 陈晓楠 / 闾丘露薇 / 何建民 / 毕淑敏

首播: 2013-04-08

集数: 5

单集片长: 29分钟

豆瓣9.4

,凤凰卫视旗下节目

《凤凰大视野》

制作,陈晓楠担任主持。

整部纪录片分为5集,总共134分钟的时长。

从非典的爆发,到北京的应对,再到小汤山医院的建立,以及疫情之后的尾声几个方面,对那场抗击非典之战做了全景式梳理。

有的观众,将这部纪录片称之为

中国版的《切尔诺贝利》

。

时间回到2003年,当时的笔者,不过还是一个

在黑龙江四线城市读初中的少年。

即便是在小城市,空气中也弥漫着肃杀的气氛。

当时学校要求每个学生都要测量体温,超过38度的必须留在家中休息。

同时为了减少人员聚集,当年的初三学生的中考取消了政治等多个科目,当时的我还对此颇为羡慕。

仔细来算,

“

非典”离开我们已经17年了。

对这个曾经让人们谈之色变的话题,很多人的记忆已经模糊,而00后已经把它当成了一段历史故事。

《非典十年祭》的出现,正是为了让我们可以共同回忆,并反思那个时代。

历史虽然不会简单的重复,但总是压着相同的韵脚。

纪录片以采访当时抗击非典的医护人员和患者为主,穿插当时的照片以及新闻片段,以一种客观但有温度的视角审视着当时人们的所作所为。

2002年底第一例非典病例出现在广东,但是人们并不知道这种病毒的凶险,并没有引起足够的重视。

但是随着病例越来越多,尤其是北京出现多个病例以后,在那个移动互联网还没有兴起的年代,谣言通过短信逐渐扩散开来。

在大家对该病毒一无所知的情况下,有的人害怕医院不收治自己而隐瞒接触史,有的药店出现了抢购板蓝根的热潮,有的村在路上挖了十几米宽的坑以阻断和外村的交通联系。

更为严重的是医务人员的感染,在开始收治非典病人的一家医院甚至出现了超过四分之一的医护人员都被感染的极端事件。

纪录片中提到,当年的卫生部长都对北京到底有多少非典确诊病例不得而知。

这是因为当年的北京各大医院多头管理政出多门,导致统计起来十分困难。

这也导致了经过仔细统计之后,一天之内北京通报的感染人数上升了十倍之多。

很多时候要求疫情信息的及时发布,其实是要一整套上报以及统计体制相互配合。

今天我们在时时刷新确诊病例的时候,不要忘了因为非典疫情而建立起来的现代化疫情发报体系。

03 小汤山的战斗一线

当年和非典一词联系最紧密的,无疑是「小汤山医院」。

这座在极短时间内临时搭建的医院,历经51个抗击非典的日日夜夜,送走了几百名痊愈出院的非典患者。

更不能忘记的是奋战在一线的医护人员,他们冒着被感染的危险,为防控非典做着最大的贡献。

比如时任广州第一人民医院护士长的张积慧,就是在商场给儿子买衣服的时候接到医院电话,让她回医院筹建非典病区,而筹建布置的时间只有两天。

当年疯传非典病毒的根源是果子狸,虽然后来的研究证实这种说法不够准确,但是因为吃野味。

与野生动物近距离接触,确实是变异后的冠状病毒能传染给人的主要原因。

无独有偶的是这次疫情爆发,武汉的一个水产市场再次被推到了舆论的风口浪尖。

去年部分地方爆发的小规模鼠疫,同样是因为人类和土拨鼠的亲密接触造成的。

人类为了自己的餐桌,已经饲养了大量的家禽和其他动物。

大自然仅剩的

野生动物,我们能还给它吗?

其实自己是看过纪录片才知道,当年很多患者因为要治疗非典,而不得不注射大量激素,结果出现了股骨头坏死等后遗症。

虽然政府给出了一定的补贴,但相对于他们生活所受的影响,还是显得杯水车薪。

我们很容易被不断刷新的感染人数所震惊,但当疫情得到控制和改善之后,那些曾经情绪紧张的大众们,也渐渐放下防备了。

正如现在,时隔17年之久,大家好像再也不担心“非典”会卷土重来了。

可却还有一群人,他们依然生活在“非典”的阴影之下,每天都要继续忍受着“非典”给他们带来的影响。

“非典”时期,考验的是我们的医疗系统、是科学知识,但考验的更是人性,以及那些对于科学的无知、傲慢、恐慌。

放到今天,也一样。

为了不重蹈覆辙,我们需要更理性的应对今天的新挑战。

法国作家阿贝尔·加缪在小说《鼠疫》里写道——

“人类能在这场鼠疫和生活的赌博中赢得的全部东西,就是知识和记忆。

”