我们说,认罪认罚量刑建议体现了控辩双方的合意。但是,有这样一种情况需要思考:审查起诉阶段检察机关通过与犯罪嫌疑人、辩护人达成定罪量刑的合意,并且犯罪嫌疑人、辩护人也都在认罪认罚具结书上签了字。到了开庭审理阶段,被告人一如既往表示认罪认罚,但辩护人却提出作无罪辩护,应该如何看待这种现象?

一、现状观察

对此种情况,实践中有地方规定“犯罪嫌疑人、被告人认罪,但辩护人作无罪辩护的”排除认罪认罚从宽制度的适用。但同时刑诉法研究者们也有不同的看法,比如:樊崇义老师认为,认罪认罚从宽案件,即使犯罪嫌疑人、被告人认罪,区别情况,辩护人也可以作无罪辩护;蓝向东等认为,对于犯罪嫌疑人、被告人认罪,但辩护人作无罪辩护的,因为犯罪嫌疑人、被告人已经坦白自己罪行并且认可检察机关的量刑建议,仍然可以适用认罪认罚从宽制度,不能因为具有相对独立地位的辩护人意见,就剥夺了被告人获得从宽处罚的机会;徐世亮等认为,只要被告人始终认罪认罚,法院认为具结书中的量刑建议并无明显不当的,则其不应受到庭审中辩护人和公诉人抗辩的影响而无效。

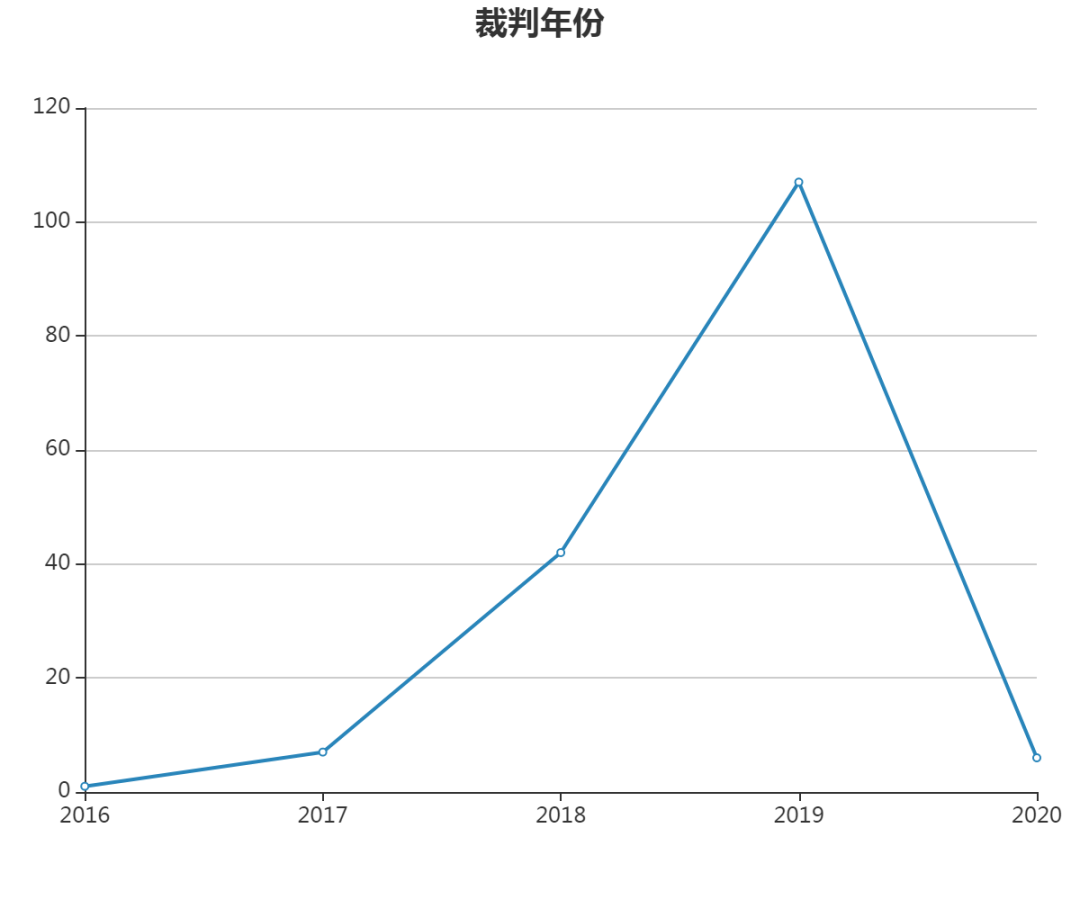

为观察现实中认罪认罚案件无罪辩护的情况,本文通过无讼案例检索平台搜索关键词“认罪认罚”、“无罪辩护”,可以发现同时包含两个关键词的刑事案件有165件。如图1所示,除2020年数据尚不能确定外,能看出这种情况自2016年开始一直在上升。

图1:

综上可知,此种情况能否排除适用认罪认罚从宽尚未形成一致认识。然而,实践中这类案件又并非个案,且案件量还在一直不断上升。因此,本文并不讨论此种情况能否适用认罪认罚从宽,而是针对这种客观存在的现象,从检控方的角度分析探讨应对思路和措施。

二、分析进路

(一)审查起诉阶段辩护人参与认罪认罚协商是一种罪轻辩护

首先来看辩护人在认罪认罚程序中的角色,目前存在两种观点:一是认罪认罚量刑建议是检察机关与犯罪嫌疑人两方协商合意的体现,辩护人只是量刑协商过程的见证人;二是认罪认罚量刑建议是检察机关与犯罪嫌疑人、辩护人三方协商合意的体现,辩护人是量刑协商过程的参与者。

那么见证人和参与者角色的不同,对案件会有什么影响呢?具体到认罪认罚案件中就是:

如果辩护人只是认罪认罚量刑建议形成的见证人,那么辩护人在过程中的作用是见证,即见证检察机关与被告量刑协商和签署认罪认罚具结书的行为,比如见证程序是否合法、被告人是否自愿,而认罪认罚量刑建议的形成与辩护人并没有直接关系。如果辩护人在审判阶段作无罪辩护,那么并不当然影响到认罪认罚具结书的效力,因为庭审中的无罪辩护与审查起诉阶段的见证签字并不冲突,辩护人在具结书上的签字并不代表其认可具结书所载的罪名和量刑建议,而仅仅是起见证的作用。

如果辩护人是认罪认罚量刑建议形成的参与者,那么首先意味着辩护人认可检察机关指控的罪名。从《关于认罪认罚从宽制度的指导意见》规定来看,办理认罪认罚案件同样应坚持法定证明标准,即达到犯罪事实清楚、证据确实、充分的标准。而法定证明标准是控辩双方都应坚持的,又因量刑的前提是认为有罪,此时如果辩护人直接提出从轻量刑意见,该行为蕴含的前提便是其认为案件达到了法定证明标准,可以认定嫌疑人涉嫌犯罪,这种行为实质上代表的是罪轻辩护。相反,如果辩护人从根本上就认为犯罪嫌疑人不构成犯罪,那么其提出从轻量刑意见就失去了前提,此时辩护人应该自行调取或者申请检察机关调取犯罪嫌疑人不构成犯罪的证据,并说服检察机关对犯罪嫌疑人作法定不起诉。

从法律规定看,辩护人在认罪认罚程序中职责包括:与犯罪嫌疑人就是否认罪认罚进行沟通,提供法律咨询和帮助,并就定罪量刑、诉讼程序适用等向办案机关提出意见。可见辩护人在认罪认罚程序中是实质性地参与,并对认罪认罚最终量刑合意形成施加实质性影响。

从现实情况看,辩护人是认罪认罚的实质性参与者角色定位也基本没有争议,甚至有学者还专门撰写文章强调要坚持辩护人在认罪认罚程序中实质性参与者的角色定位。

因此,辩护人在认罪认罚程序中的应然角色定位是实质性的参与者,其在审查起诉阶段参与量刑协商和签署认罪认罚具结书的行为实质上是一种罪轻辩护。

(二)审查起诉阶段的罪轻辩护和庭审阶段的无罪辩护效力不存在差别

首先来看《刑事诉讼法》关于辩护的规定演变。

1979年《刑事诉讼法》规定,辩护主要是指受被告人委托出庭的人,就被告人是否有罪、应当判处何罪、应当承受多重的刑罚提出对被告人有利意见的行为。能看出,这段时间的辩护行为主要发生在法庭上。

1996年《刑事诉讼法》规定,自公诉案件移送审查起诉之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人履行辩护职责。此外,犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,还可以聘请律师为其提供法律咨询,代理申诉、控告等事项,但是侦查阶段聘请的律师还不是辩护人。能看出,这段时间的辩护行为已经由审判阶段延伸到审查起诉阶段。

2012年《刑事诉讼法》规定,犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人。至此,辩护的空间扩大到了包括侦查、审查起诉和审判的全过程。

2018年《刑事诉讼法》进一步增设了值班律师制度,有效确保了犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼全过程中能够获得法律上的帮助。

从《刑事诉讼法》关于辩护的规定演变看,辩护行为的空间是从审判阶段一步步扩大到审查起诉和侦查阶段的。也正因为有这样一个发展过程,导致有人仍然认为辩护仅限于在审判阶段为被告人进行实体辩护,或者认为审判阶段的辩护意见比审查起诉阶段的辩护意见效力高,这种认识显然是有偏差的。目前法律框架下,辩护权的行使贯穿于侦查、审查起诉和审判阶段,虽然在不同阶段的表现形式会有所不同,比如在侦查阶段可以会见犯罪嫌疑人,在审查起诉阶段可以阅卷,在审判阶段可以出庭应诉,但这并不代表辩护人在不同阶段发表的辩护意见效力不同,辩护人在审查起诉阶段的辩护意见和在审判阶段的辩护意见应该是同等重要的,其效力也应该是一样的,不存在“厚此薄彼”。

因此,如果在审查起诉阶段作罪轻辩护,到了审判阶段转变为无罪辩护,此时便出现了罪轻辩护意见和无罪辩护意见一对一,效力相等且前后矛盾,需要确认采信哪一种意见。

三、检控方的应对

(一)充分保障辩护权

如前所述,辩护权在不同诉讼阶段有不同表现形式,其中在审查起诉阶段可以表现为阅卷、向检察机关提出辩护意见等。要充分保障认罪认罚案件中的辩护权,比如:为辩护人阅卷提供方便,为辩护人提供电子版卷宗材料;重视听取辩护人的意见,尤其要重点听取是否有罪、认定罪名、量刑轻重方面的意见;签署认罪认罚具结书前跟辩护人沟通确认其对定罪量刑内容有无异议。

(二)注意留存过程证据

近年来,过程证据在刑事诉讼中的地位越来越重要。比如:《刑事诉讼法》要求侦查人员对讯问过程录音录像;《监察法》要求监察调查人员对讯问、查封、扣押等取证工作进行全过程录音录像,留存备查。

新修的《人民检察院刑事诉讼规则》也高度重视审查起诉阶段记录辩护人的意见,多次提及对于辩护人的意见要记录在案并附卷。根据该规则,听取辩护人意见时,辩护人提交书面意见的要附卷;面谈听取辩护人意见要制作笔录并请辩护人签字确认后附卷;视频、电话听取的要如实记录在案并附卷。本文认为在认罪认罚案件中听取辩护人意见时,要更加注重对辩护意见的记录,尽量通过录音录像的方式将听取辩护意见过程记录下来,尤其是对控辩双方就嫌疑人是否涉嫌犯罪、认定罪名、量刑建议协商达成合意的过程更要清晰完整记录下来,以及签署认罪认罚具结书过程也要录音录像记录。

(三)强化法庭应对

辩护人在认罪认罚案件庭审中提出无罪辩护,对于公诉人来说,多少有些“意外”。因此,可以考虑从以下几个方面应对: