吐鲁番吐峪沟新出

摩尼文中古波斯语残片释读

——兼论摩尼文文书所见吐峪沟摩尼教团的宗教生活

胡晓丹

近来,中国社会科学院考古研究所边疆民族考古研究室和吐鲁番学研究院发表了他们在

2016

年

4

至

6

月对新疆鄯善县吐峪沟石窟沟西区中部回鹘佛寺遗址所进行的科学发掘的简报。报告中包括了第

67

窟僧房窟所出两件摩尼教文书残片的照片。

[1]

两件残片均以摩尼文拼写,残片一正背各保留了六行文字,残片二正背各残存两行。笔者拟在此对这两件残片进行释读。

一、文本内容的转写及翻译

[2]

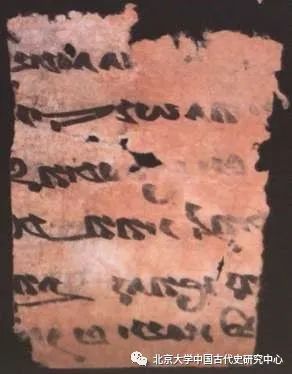

图

1A.

残片一(高

7.5

厘米

×

宽

5.9

厘米)

A

面

图

1A.

残片一(高

7.5

厘米

×

宽

5.9

厘米)

A

面

图

1A.

残片一(高

7.5

厘米

×

宽

5.9

厘米)

B面

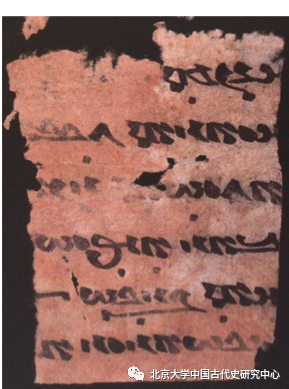

图

1B.

残片二(高2.5厘米×宽5.6厘米)A面

图

1B.

残片二(高2.5厘米×宽5.6厘米)

B面

(一)释读凡例

为了更清晰地呈现文本的语法细节,笔者给出英语和汉语两种语言的译文。下文中第一行为文书原文的拉丁文转写(

transliteration

),第二行为英译,第三行为汉译。

[ ]

完全残损

( )

部分残损

(

●

)一个部分残损的,难以释读的字母

{ }

笔者案

(二)转写及翻译

残片一

A

面

1

[ ]

(

ʾ

)w wymn

[

d

] [ ]

to boundry

到边界

2

[ ]

ʾw

š

h

(r)

[ ]

to land

到

{

某}

地

3

[ ]

pd (c

š

)mʾ(n)

[ ]

in/with the eyes

在眼中/用眼睛

4

[ ]

(

m)ʾg dʾʾm

[ ]

5

[ ]

(ʾ)n cʾwn

1

kʾ

[ ]

as when

就像,当

6

[ ]

(p)

t

hwnr

2

pd z(wr)

[ ]

with skill, with power

用技艺,用力量

{

残迹}

B

面

1

[ ]

(h)nzmn. .

{

此处空白应标记前一段文本的结束

}

assembly

集会

2

[ ]

(h)y

ʾrʾn ws

[ ]

friends many

许多帮手

3

[ ]

ʾwy

š(

ʾ

n) rz

(

●

)

[ ]

them/their/those

他们/他们的

/

那些

4

[ ]

b

ʾr ʾcy

š

[ ]

from it

从它

5

[ ]

h

ʾn krf

š (

ʿ)

[ ]

that

那个

6

[ ]

(

●

)

f

š

ʾryd ʾ

[ ]

残片二

A

面

{

残迹}

1

[ ]

3c

ʾrs

t

[ ]

2

[ ]

ps

[ ]

then

然后

B

面

{

残迹

}

[ ]

gwf

t

kw

ʾ(c)

[ ]

said that from

他曾说:“从

{

残迹

}

(三)释读说明

1

cʾwn

一词的帕提亚语对应词是

cwʾgwn

,该词表明文书所使用的中古伊朗语方言是中古波斯语而非与之相近的帕提亚语。

2

摩尼文中的

r

和

d

两个字母非常相似,差别在于

r

上方有一点。这个

r

的点不明显,可能和上一行中的字母

n

的下半部重合了。从语境看,这个字母读作

r

更为合理。

3

此书手

字母

c

的写法特别(从残片一

A

面第

5

行,

B

面第

4

行,残片二

A

面第

1

行可看出),左上部形成一个近似半圆的小圈,这是明显的个性特征。

|

此书手所写的

c

|

标准书体

[3]

|

|

|

|

二、对文书内容的推测

综合书手的笔迹、纸张、用墨及同出一地等多方面的信息,两件残片应属于同一写本。但从外缘的形态及文本内容来看,两者不能直接缀合。

这两件残片非常小,有的单词的首尾可能缺损了一些字母,因而笔者的释读只是基于现存文本的尽可能合理的推测。残片一

A

面残存信息太少,语境不清。

B

面第

1

行残留的

hnzmn

一词耐人寻味。该词除了“集会”这个一般含义以外,还特指“一个较小的教区内所有选民(案:‘选民’指摩尼教僧侣,‘听者’指在家信徒)的集合”

[4]

。值得注意的是,文书第

2

行出现了

hy

ʾrʾn

(

hy

ʾr

的复数形式),意为“帮手们,朋友们”。摩尼教中古波斯语经典《沙卜拉干》(

Šābuhragān

)中有

dynwr ʾbʾg hyʾrʾn

“

选民及帮手们”

[5]

的表述;

敦煌摩尼教汉文写卷《下部赞》第

221

行亦有“其有听众相助人”

[6]

的诗句,

说明“相助人”、“帮手们”指的是摩尼教听者的群体。因而此前的

hnzmn

的用法很可能是特指与听者相对的选民群体,此处语境很可能与僧俗两界的摩尼教信徒有关。残片二

A

面语境不清,

B

面残存的文本应是直接引用某人所说的话,这种句式更常见于散文中。如前所述,两件残片应出自同一写本,但不能直接缀合。另一方面,写本的原始规格(书页大小、是否分栏)尚不清楚。一个写本可以包含多个文本,因此,无法判断两件残片上的文本的关联性。综上,基于这两件残片所保存的有限信息,目前无法判定这个写本所包含的文献类型。但从文书正背面均为摩尼文文本这一点来看,该写本应该是正式的书籍而非习字等类型的非正式文书。

三、摩尼文

文书所见吐峪沟的摩尼教团的宗教生活

文书所使用的文字和语言就像一个人的骨骼、肤色、发色等外貌特征一样标记了其“血统”。这两方面的信息反映出文书的作者、书手和使用者在文化属性和宗教信仰等方面的综合情况。所谓的“摩尼文”,实际上是一种从右往左书写的闪米特字母,导源自隶属于阿拉美文(

Aramaic script

)的帕尔米拉文(

Palmyrenian script

),外观形态近似于叙利亚文的福音体字母(

Estrangelo script

)。“摩尼文”这一名称是由最早成功释读吐鲁番出土的摩尼教文书残片的德国学者缪勒(

F. W. K. Müller

)基于这种字母被大量运用于各种语言的摩尼教文献的拼写而拟定的

[7]

。摩尼文是摩尼教教团的身份认同的反映。因此,摩尼文文书的出土情况是探讨吐峪沟摩尼教教团的宗教生活的关键所在。

1905

年春,勒柯克(

A. v. Le Coq

)率领德国第二次吐鲁番考察队在吐峪沟

获得了一批文书。

遗憾的是,勒柯克并未科学系统地著录这批文书确切的出土遗址点。在他本人涉及吐峪沟的各种记录中,只描述在左岸

山谷最上部,水

流和山脉突然向西急转处

的一个寺院遗址(案:勒柯克并未对吐峪沟的遗址进行编号)

发现了大量用各种语言、文字书写的内涵丰富的文书,宗教属性包含摩尼教、基督教和佛教。

[8]

负责德国收集品中的摩尼文文书编目工作的博伊斯(

M. Boyce

)就此对勒柯克进行了批评。综合勒柯克的各种记录,她推断吐峪沟出土的摩尼文文书都出自前述发现了大量写本的吐峪沟“图书室”(

library room

)遗址

[9]

。

笔者比对了

德国考察队拍摄的照片

[10]

与简报中的遗址照片

,确认该“图书室”遗址即本次发掘的

沟西区中部回鹘佛寺遗址

。换句话说,这个遗址是目前已知的吐峪沟地区唯一曾出土摩尼文文书的遗址点。

据博伊斯所编目录,德国收集品中,有十一件摩尼文残片出自吐峪沟,除已在战争中遗失的回鹘语残片

M 7350

(

T II T

)

[11]

外,其余残片用中古波斯语、帕提亚语、粟特语三种中古伊朗语方言写成。

表

1.

德藏吐峪沟摩尼文文书列表

[12]

|

M

编号

|

出土编号

|

语言

|

正面内容

|

背面内容

|

|

1

|

M 7351

|

T II T

|

中古波斯语

|

赞美诗习字

|

《妙法莲华经》卷四

|

|

2

|

M 7352

|

T II Toyoq

|

帕提亚语

|

赞美诗

|

《妙法莲华经》卷五

|

|

3

|

M 7380

|

T II T S

|

|

习字小残片

|

无字

|

|

4

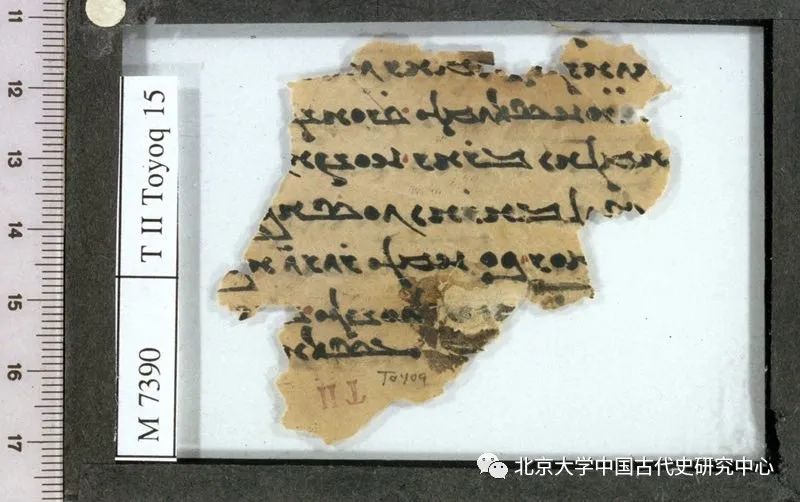

|

M 7390

|

T II Toyoq 15

|

帕提亚语

|

赞美诗,双面书写

|

|

|

5

|

M 7391

|

T II T 15

|

粟特语

|

书信习字

|

《妙法莲华经》卷五

|

|

6

|

M 7392

|

T II T 15

|

粟特语

|

书信习字,与

M 7391

为同一写本

|

《妙法莲华经》卷五

|

|

7

|

M 7420

|

T II T 22

|

粟特语

|

《寓言书》(

Āzandnāmē

)摘抄

|

《大般若波罗蜜多经》卷五六

[13]

|

|

8

|

M 7421

|

T II T 22

|

中古波斯语

|

赞美诗

|

《大般涅槃经》卷三三

|

|

9

|

M 7422

|

T II T 22

|

帕提亚语

|

赞美诗

|

《妙法莲华经》卷五

|

|

10

|

M 7440

|

T II T 31

|

粟特语

|

书信

一窄条

|

无字

|

与高昌城内的诸遗址相比,德藏文书中出自吐峪沟的摩尼文文书数量很少,目前尚未发现一件残片可以与此次新出的残片缀合,因而无法提供关于新出残片本身的更多信息。但我们可以把新出残片与相关德藏文书结合起来,对该回鹘佛寺遗址出土的摩尼文文书进行整体观察。

从上表可以看出,

该回鹘佛寺遗址

出土文书类型有习字、摘抄、赞美诗、书信等。其中大部分文书是利用汉语佛经的背面

[14]

来抄写,主要为摩尼教团日常宗教生活所用的习字、摘抄、赞美诗,而非高规格的正式书籍;

M 7440

为粟特语书信残片;双面书写的文书仅此次新出的两件残片和

M 7390

帕提亚语赞美诗文书残片,后者有朱点标记

,应是比较高级的正式书籍。

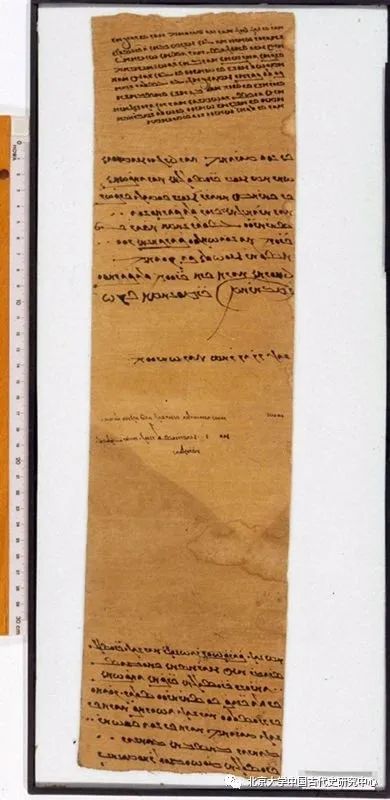

抄经是教团宗教生活的核心内容之一,对学生进行文书的抄写训练是教团培养成熟的书手,从而获得精美抄本的必要过程。上述文书中,习字所占比例很大,

M 7351

、

M 7380

、

M 7391

、

M 7392

均为习字,保存了摩尼教团内学生们日常的训练记录

[15]

。

M 7351

是这些习字中保存最为完整的一件,其上有五段中古波斯语赞美诗习字

。

图3.

三个学生所写的中古波斯语赞美诗习字

在一个汉语经卷的背面,三位学生在练习抄写慕闍(

hmwc

ʾg

)的就职赞美诗。第二(第

11

—

19

行)、三(第

20

行)、五段(第

24

—

32

行)出自一位自称“新书手”(

dbyr

ʿ

yg nwg

)的学生之手,他虽然已经比较熟练,但仍有一些拼写错误;第一段(第

1

—

10

行)出自一个更生涩的学生;第四段(第

21

—

23

行)则出自不同于前两者的第三人

[16]

。这些习字反映出书手训练的不同阶段、层次,暗示吐峪沟摩尼教书手训练场的存在。

M 7391

、

M 7392

出自同一写本,为粟特语书信习字,其文作

[17]

:

1 ʾtʾ kwʾxšnky pʾšcn fry

●

[

●

](x)ʾtʾ

●

[

]

●

w[

●

]št

●yw

xwštr sʾr (cn) βndyfryštyʾn

致优秀的、尊敬的、亲爱的……向尊长

[18]

,从奴仆弗里希提延(

fryštyʾn

)

[19]

2 tyʾm cw wʾ(x)ʾ(š) ny ʾštym pʾry. (cw)

{

不清}

ʾtʾ kw ʾxšnky

……什么消息……致优秀的

3 ʾtʾ wk ʾt .tm (β)γ ʾt ʾtʾ ky βγyš(t)yγwfty ʾβryt nm nʾm

致……致……

阁

下 致 致其名得到众神祝福之人

4

{

涂鸦

}

文中前置词

ʾtʾ

“致”的使用、对收信人的各种修饰语及发信人的自谦

βndy

“奴仆”都遵循摩尼教书仪。

[20]

粟特语书信残片

M7440

上保留了书信开篇的一行:

ʾtʾ βγʾn ʾnγwn pʾšcn xypδʾwnd mzyxδynmyc srδng

“致诸神一般的,尊敬的主人,伟大的宗教领袖

”

[21]

。此处

套语的使用

与柏孜克里克出土的两位拂多诞写给驻锡柏孜克里克的摩尼教东方教区慕闍

马尔

·

阿鲁亚曼

·

普夫耳(

mr ʾryʾmʾnpwxr

)的书信

A

、

B

一致

[22]

,应是教团内部等级较低的僧侣给更高的教阶写信时所用的书仪。吉田豊指出,

大概由于书信的开篇部分在书仪中占据重要地位,吐鲁番出土了许多对这一部分进行抄写的习字残片

[23]

。遗憾的是,

M7440

仅为一窄条残片,很难判断其究竟是正式的书信还是书信习字。

M 7352

、

M 7421

、

M 7422

三个在佛经背面抄写赞美诗的残片及

M 7420

《寓言书》的摘抄字迹工整,且较之习字文书讹误较少,因而可能是规格不高的书籍或者举行宗教仪式时的辅助用品。

除博伊斯著录的十一件文书外,勒柯克还在吐峪沟的“图书室”遗址发现了一件写在佛经背面的摩尼文/如尼文两种字母的字音表

MIK III 34b

(

T II T 20

)。该残片保存了如尼文的

19

个字位(

Graphem

),在每个字位的下方以摩尼文进行注音(也可能是标示字位的名称)

[24]

。这份字音表反应了摩尼教徒对突厥如尼文的理解和学习