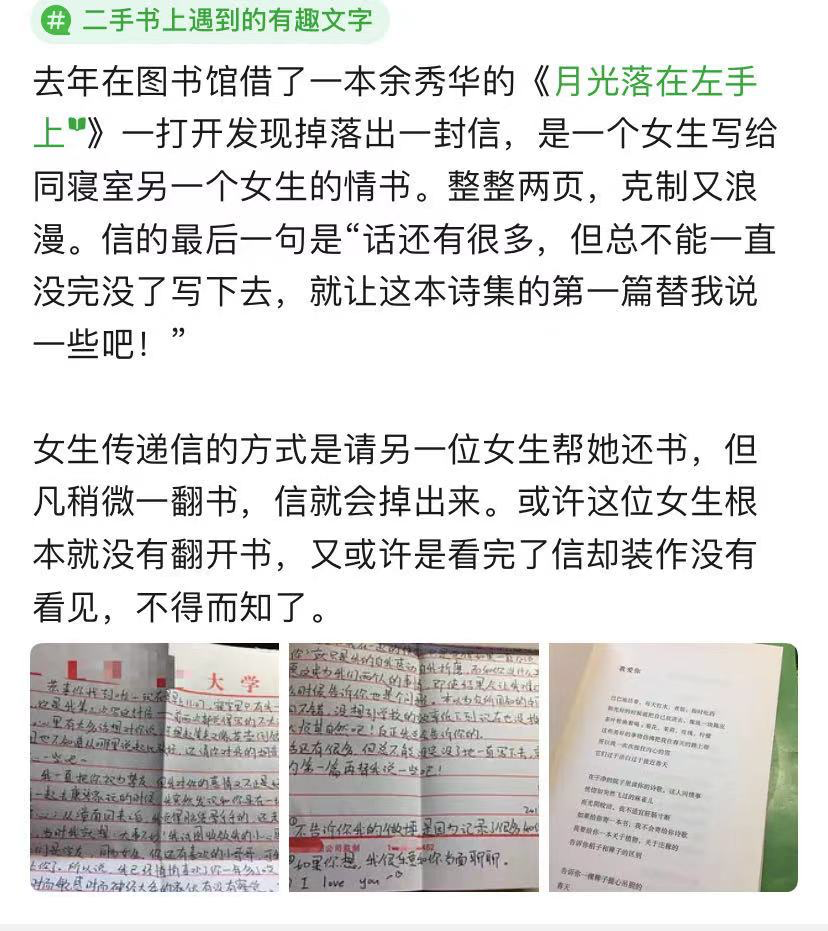

豆瓣近期有一个近千万次浏览的热门话题「

二手书上遇到的有趣文字」,

无论是藏在

《

月光落在左手上

》

中的女生情书

(

给同寝室的另一个女生

),

还是

《

耳语者

》

扉页上赠送人写的生日寄语

(

收到书的人十分感动然后打开了多抓鱼

),

抑或是

《

黄金时代

》

书页间可爱的批注

(

“

感觉在看小黄书

,

羞耻〃ー〃

”

),

都让人感叹纸质书真是传情达意的绝妙载体

。

这种私密如书信的一对一交流

,

这种阅读时与作者的隔空神交

,

不是微信读书上众声喧哗的

“想法”所能比拟的。

这个话题也有力地反驳了对于纸质书的一种指责

:

缺乏互动性

。

实际上

,

经过数百年的演进

,

纸质书的每一个元素

,

每一处留白都在邀请读者与之

“互动”

,

无论是用铅笔还是用指甲

。

你没看错

,

早在几百年前

,

就有人因为太懒而宁可用拇指甲做标记

。

刚刚出版的

《纸还有未来吗?》

一书中就记载了一位18世纪女仆的绝妙讽刺,“莱特恩夫人有一个极善观察的大拇指,我相信她平素真爱她的指甲是为了在阅读时做一些旁注,把一本流动图书馆的情感小说弄得又脏又臭,连基督徒都读不下去

。

”

点击图片即可购买

《纸还

有未来吗?

》

的英文原书名为Interacting with Print,可直译为《与印刷品互动》,里面记载了很多人与书之间亲密互动的趣事。今天的读者想让一本书足够“个性化”,只能通过包书皮、穿书衣的方式,但200年前的读者却可以动手装帧一本书,将之塑造成理想的形制。

在1830年之前,巴黎85%的书都只是简单装订在一起,只有15%的书有封面,每一本书都可以由读者决定如何装帧,“在很大程度上,这就像是一个匿名者参与到了作者的成书过程。”当然,这本书也提醒我们“拥有一个装帧图书的书房是精英阶层的特权。”

“大量的书里有印刷的空白处,甚至还有特别设计的一页,让送礼者可以把这些书献给收礼人。无论是装饰性的书页······或是空白处以受赠人的名义写的献词······出版商始终使用空白来鼓励用户在其中进行写作。”

看了

《纸还有未来吗?》

后我才明白,无论是书页之间的留白还是扉页,原来都不仅仅是设计元素,而是一封封“邀请函”,邀请读者留下自己的印迹,让一本书变得独一无二。回想多年来读过的书,自感辜负了这一番绵延几百年的苦心。

而那些正在消失的书籍元素,也曾经凝聚了与读者隔空交流的苦心,比如作者肖像。不知你是否留意,如今越来越多图书的作者简介中不再出现照片,仿佛这种做法已然过时。曾经,卷首肖像是作者与读者情感交互的一种重要方式,甚至塑造了作家在大众心目中的形象。你可以在头脑中回想一下莎士比亚、塞万提斯的样貌,课本中的插画都曾是卷首肖像。

当然,人与书之间的有些“互动”并不是作者愿意看到的,甚至还会让他们痛心疾首。“有一位小姐,我一向很欣赏她的见识和美貌,可是她从我的一篇文章上剪下了一个帽子的图案,我立刻失掉了对她的尊敬。”18世纪的一位杂志作者如此抱怨。

这一定程度上是书籍泛滥的结果,“朝生暮死”的蜉蝣印刷品也随之出现。这些脆弱易逝的纸张有人弃之如敝屣,也会有人爱之如珍宝。如《纸神》中收藏了600多张卫生纸包装纸的日本大叔。“敬惜字纸”的时代结束之后,人和印刷品之间的情缘仍在延续。

作者

: [日] 大平一枝 / [日] 小林纪雄

出版社:

世纪文景/上海人民出版社

出品方:

世纪文景

译者

: 杨玲

出版年:

2020-6-30

《纸还

有未来吗?

》

的副标题是:Elements of Reading in the Era of Print Saturation,直译为印刷饱和时代的阅读要素,其中不仅梳理了装帧、排版、索引、目录等图书元素的发展史,更旁征博引地书写了一部人类和印刷物互动的历史。读后你会更明白手中的书何以是今天的样子,纸质书的潜能远未被挖掘殆尽。

通过这本书,两百多年前的读者形象也会栩栩如生地出现在你的眼前:他们拿到一本书后会自行装订,并为选择什么样的封面而焦虑,他们在书页上涂鸦,他们召开沙龙讨论从书中看到的各种想法,他们采摘野花,小心翼翼地把它们压在珍藏的书卷间。

在纸质书被大肆唱衰的时代,回望印刷黄金时代读者与书籍的“热恋期”,可以让我们更加坚定阅读的未来。

可以想象,这本书的作者也是印刷文明的坚定信仰者。实际上,这是一本原本不必被做成书的书。因为它源于一个名为“印刷交互研究小组”的组织,围绕“人们如何与印刷品交互”这个主题,22位不同领域专家学者通过线上平台和研讨会进行了深入了讨论。这纯粹是出于热爱,因为最终的成果每个人都只拥有1/22,对于学术生涯和教职晋升并无帮助。

如本书序言中所说,这个小组的讨论成果本来可以是一个交互式网站,一个超文本存储库或一个可公开访问的维基站点,为何他们决定最后出一本书?因为“印刷交互研究小组”坚信:印刷作为人文交流的中心媒介,仍然具有重要的作用。印刷书籍的稳定性反映了人文科学研究的耐久性和可参考性等相关价值。他们亲身示范了内容生产的新模式,但仍决定将印刷书籍作为最终成果。

在最后的晚餐上,为了坚定真正出书的决心,甚至有团队成员提出了签一份血之契约(blood pact)的想法,每个人都把手指刺破,把指印按在了合同上。这种看似“中二病”十足的行为,恰恰反映了项目参与者骨子里的古典浪漫主义,仿佛被他们笔下那些两百多年前为书痴狂的人们所附体。