本文由无忌君综合整理

图片及资料源自网络

不知不觉间,高考已经陪伴了我们40年。从1952年高考施行,到1965年废除,再到1977年恢复高考,高考成为了几代人的共同回忆。

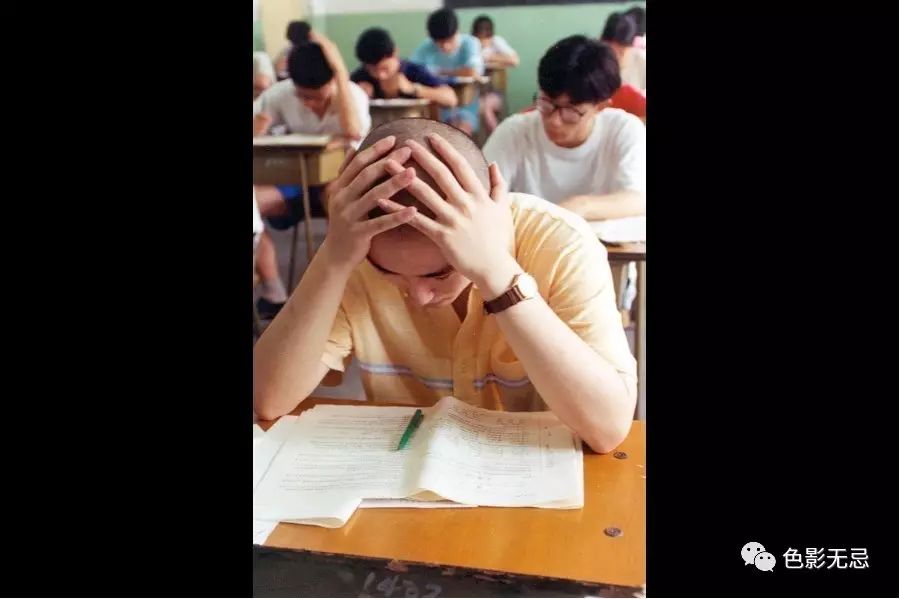

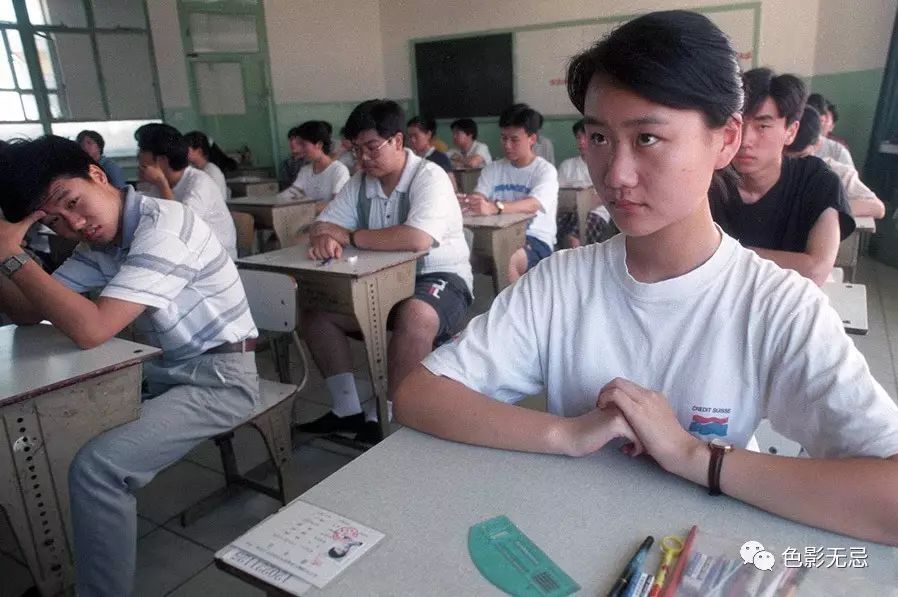

每年高考时,总能勾起我们对似水流年的回望。那一年又一年,酸甜苦辣的高考路。

此刻,让我们用一张张照片,一段段青春,回看那些年一起经过的高考……

70后

1988-1997

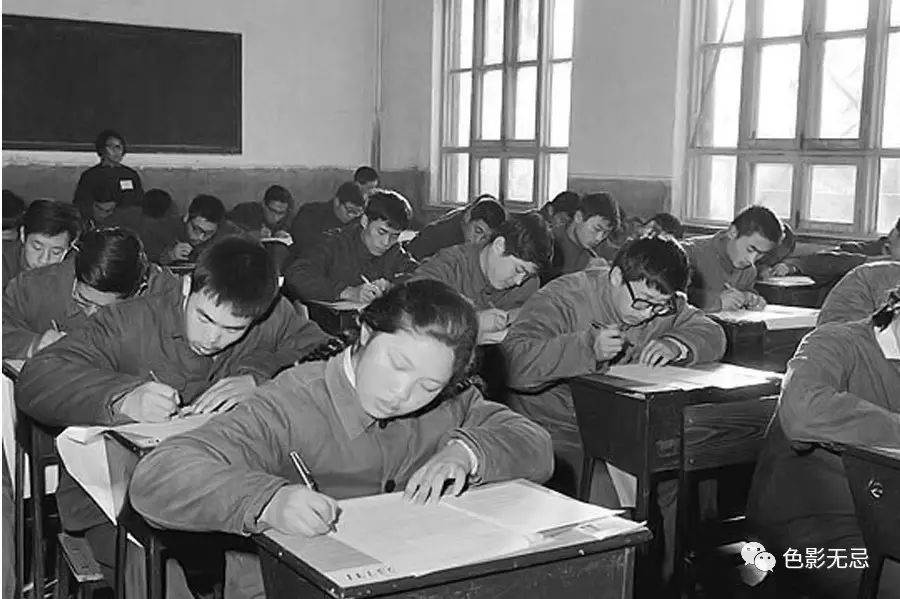

“黑色七月”的记忆

________

那些年的高考在七月,大家称之为“黑色七月”。城里的有车族并不多,学生们大多是骑自行车、坐公交到考场,也少有家长陪考。教室里没有空调,甚至有的没有电扇,学生靠摇蒲扇和课本扇风。有的考场更是用大澡盆放冰块给考生降温。由于录取率低,当时很“流行”复读。

1977年冬天,中断了10年又重新恢复的高考制度,开始改变这个庞大国家无数人的命运。一纸试卷废除了“推荐上大学”,给当时渴望改变命运的人们一个公平竞争的机会。很多人借此叩开了另一个世界的大门,走上辉煌的人生道路。

1977年的招生对象为工人、农民、上山下乡或回乡的知识青年、复员军人、干部和应届毕业生。

1978年3月恢复高考后第一批(77级)584名本、专科学生来到学校开始他们的大学生活。

80后

1998-2007

“非典”的痛、“扩招”的压力

________

80后经历了高考由3天缩短为2天,高考从7月提前至6月。那时候,大部分同学都用上了文曲星,还有以学习之名让父母买的复读机、随身听。2003年,当高考遇见“非典”,学校每天都要进行消毒,给学生量体温。恋爱不再是差生的“专利”,很多人拼命学习就是为了跟喜欢的人读一所大学。

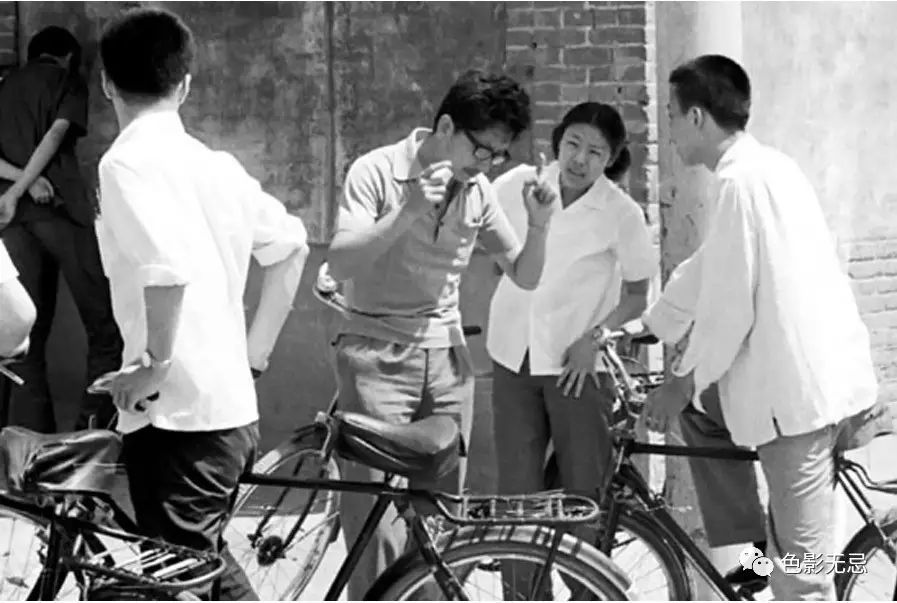

1980年高考,北京75中学考场,开考前两名女生在交谈。摄影/任曙林

1980年,高中教师于大卫在考场外鼓励学生。摄影/任曙林

1985年高考前夕,北京171中学的王琳和一位男生隔着几张课桌低头看书,他们在谈恋爱,后来分班两人被拆散,再后来,他们考入相同的大学,结婚、离婚。摄影/任曙林

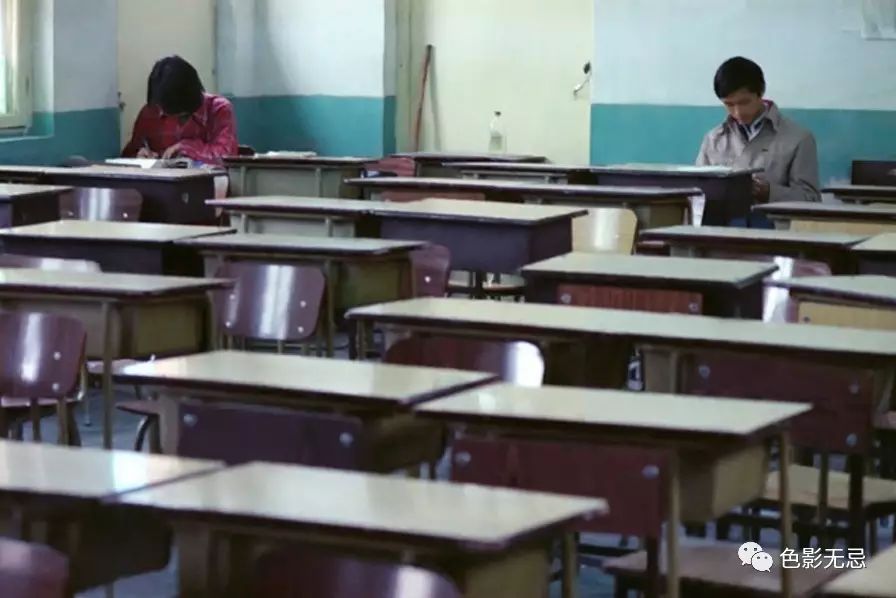

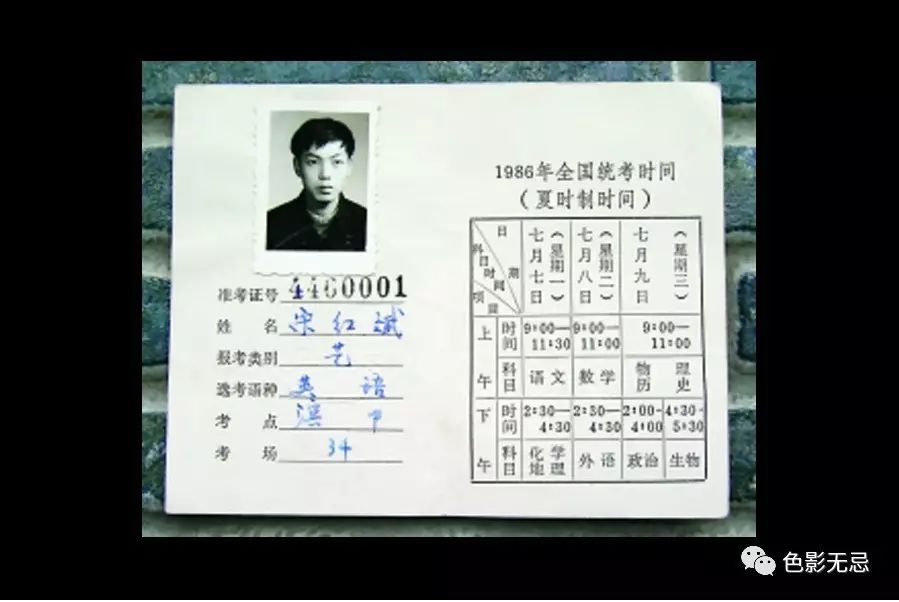

1986年,江苏省滨海县只有宋红斌一人通过了艺术院校的复试,有参加高考的资格,因此考场里只有他一个人。这张准考证属于宋红斌。

1994年8月27日,三峡坝区三斗坪镇东岳庙村10组移民黎开英的儿子望军,以651分的好成绩考入清华大学汽车工程系,该村的乡亲们纷纷来到他家祝贺。摄影/周国强

1995年7月7日,为期三日的高等学校统一招生考试开卷,二百五十三万名考生在十万个考场展开升学考试大战。图为北京一名考生正动脑应试。摄影/邹宪

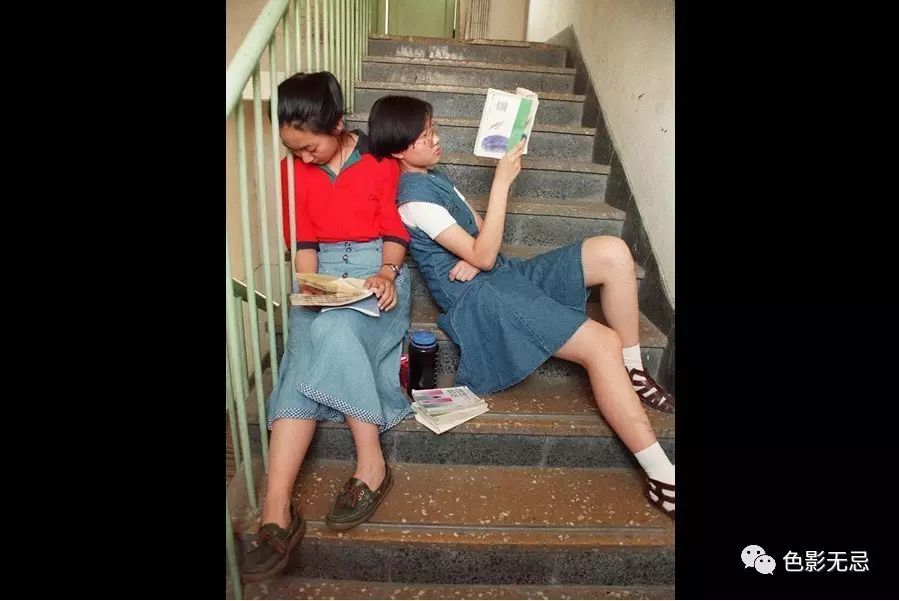

1996年,两名北京女中学生为考入北京名牌大学,抓紧复习功课。珍惜考试间隙的中午时光。摄影/钱兴强

1997年有二百八十万高中毕业生参加的全国高校入学统考,“陪考大军”中的一位母亲向走出考场的女儿递上饮料。摄影/赵振清

1998年中国高等学校统一招生考试中,北京七十个考场聚集了四万五千余名考生。在四中的考场上,一名理科女考生满怀信心等待发考卷。摄影/邹宪

1999年度中国普通高校招生全国统一考试的前一天,全国报名参加高考的人数为三百四十万。图为福州市三中考场学生考毕走出考场。摄影/刘可耕

2000年中国普通高等学校“第一次春季招生考试”,十九日在严寒的冬季开始。北京考区为千余名考生设置了54个考场。图为北京大学附属中学考场的考生参加语文考试。

2000年位于北京东大桥的百脑汇电脑城内,一大早就有许多考生和家长来到电脑城排队等待免费上网查分。据工作人员说,一个上午就有近百人前来查分,有人欢喜有人忧。

2001年高考取消考生“未婚、年龄不超过25岁”的限制,这给大龄考生以惊喜和机会。以炒股为生的黄顺峰做梦也没有想到今生还有机会参加高考。他同众多大龄考生一样,成为高考新政策的第一批受益者。

2002年7月7日,上海市928800多名考生冒雨走进全市3800多个考场参加高考。而首场的语文考试作文“面向大海”,因取材范围过大,颇让部分考生感到无所适从,纷纷表示心里没底。图为一位女生刚出考场,便向母亲诉苦。

2003年,高考入考场前必测体温。广州的考场要求考生要比往年提前进入考场,以便有充足时间为每名考生进行体温测试。未到8点,广州七中考场就已是有大批考生进入考场,经过测量体温后,他们在考试楼下等至8时半才进入考场。

2004年2月27日,一年一度的高考前艺术类专业的报名和考试相继在部分高校点开始,面对上千入潮的考生,陕西和来自广西、天津、广州、内蒙古等各地的高等艺术院校,对考生认真负责,要求严格,整个场面竞争非常激烈。男模过关的也不过二十分之一。

2005年6月6日,河南省702个考点的7万名监考老师同时在各地进行考前考务培训。今年第一次在考场使用的“金属探测器”,杜绝手机等通讯工具进入考场。

2006年6月16日,今年广西高考评卷实行无纸化网上评卷。全广西有240万份答题卡需要评阅,有1800多位老师在电脑前参加评卷。

2007年6月7日,北京清华附中考点,考生进入考场之后,家长怀着各种心态在考场外等待。

90后

2008-2017

选择增多高考并非独木桥

________

2008年,对四川考生来说,是刻骨铭心的一年,四川地震重灾区孩子们的高考因此推迟了一个月。此外,不少妈妈为了孩子,辞职陪读、异地陪读、补课、陪考。对于90后,高考早已不是独木桥,许多同学通过自主招生,早早进入心仪院校,还有不少同学选择出国。

2008年7月3日,程度石室中学考点,一名在地震中脚部受伤的漩口中学考生坐在轮椅上进入考场。当日,四川省40个县(市)区的96421名考生在77个考点,3274间考室参加延期高考。

2009年6月8日,全国高考结束,在北京一考点外,等待考生的人群中“最霸道”的海报吸引了众多的目光。

2010年6月8日下午,高考结束后,襄樊四中考生撕碎复习资料,抛撒到空中,“欢送”高考。

2011年6月8日,重庆市南岸区11中,高考结束,考生们畅饮啤酒。

2012年6月5日,扬州大学附属中学东部分校的高三学生正在开心的展示刚刚拿到的准考证。摄影/孟德龙