2019年3月26日于深圳书城中心城南区多功能厅,我们邀请到著名书评人瘦竹老师为读书会的书友们分享了昆德拉的《生命中不能承受之轻》。瘦竹老师根据PPT及当时现扬的情况,整理了这篇文章。开讲前的史地课、第一部分:关于昆德拉,根据网上资料整理而成,书友们可以作为参考了解。第二部分:昆德拉的小说观、第三部分 《生命中不能承受之轻》分析,观点主要参考了昆德拉的《被背叛的遗嘱》、吴晓东的《从卡夫卡到昆德拉》,当然,也有一部分是老师自己的理解。希望对广大文学爱好者能由此得到一些收获。

文/瘦竹

(深圳读书会美丽的主持人:金宵)

中年时期(大概四十岁左右)的博尔赫斯在情场、文学上双双失意。比如他颇为自得的《永恒史》1936年四月份出版,而到年底时,才卖出了区区30多本,日后给他带来辉煌与荣耀的《小径分岔的花园》在国家奖的评选中甚至前三名都没有进入,在政治上又极力反对当时的庇隆政府,这使他连收入微薄的图书管理员的饭碗都不保,当局想用一个禽兔管理员的职位羞辱他,他愤然辞职,听从朋友的劝告去各地演讲,却因祸得福,不仅收入比原先高几倍,他的名声也慢慢鹊起。据他自己说,讲座前一个月就开始失眠,盼着这一天早点过去。

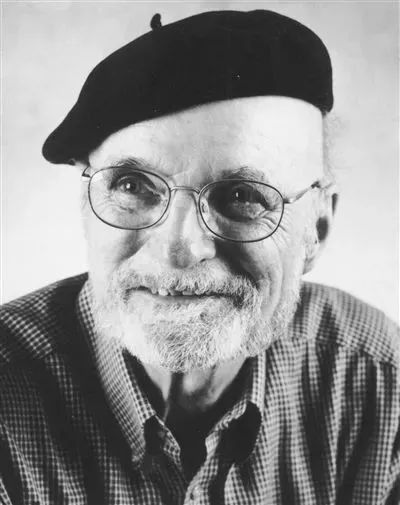

(瘦竹老师在讲座现场)

周作人、沈从文口才也非常不好。我的意思并不是说,我能像他们那样伟大,而是说,这些神一样的人物也有胆怯的时候,我胆怯也没什么大不了的。

开讲

前的史地课

捷克共和国,简称“捷克”,国土面积78866平方公里,人口1056万,与德国,奥地利,波兰,斯洛伐克四国接壤,是位于中欧的一个内陆国家。

面积不到广东省的一半,人口不到深圳市的一半。

第一次世界大战后奥匈帝国解体,捷克与斯洛伐克联合,1918年10月28日成立捷克斯洛伐克共和国。

1948年5月9日,成立捷克斯洛伐克人民民主共和国。(社会主义国家,华约成员国,苏联卫星国)

东欧剧变后,1993年1月1日,捷克共和国成为独立的主权国家。

布拉格:

提及布拉格人们很想起另外一个伟大的小说家卡夫卡,他一生的大部分时间都在布拉格度过。

布拉格之春:

布拉格之春是1968年1月5日开始的捷克斯洛伐克国内的一场政治民主化运动。苏联及华约成员国武装入侵捷克斯洛伐克才告终。

前苏联干的坏事很多,比如1956年10月23日至11月的匈牙利事件,事件共造成约2700匈牙利人死亡。1979年12月末,苏联出兵阿富汗导致的长达10年的战争。大约100万人死于战火,600万人被迫逃离家园,沦为难民。

在《生命中不能承受之轻》中,有捷克领导人杜布切克被苏联软禁并最终低头的描写。

穿超短裙的布拉格少女在苏联坦克面前,挑逗苏联士兵,那些士兵一个个欲火如焚,他们知道怎么对待反抗的捷克人民,却不知怎么处理穿超短裙的少女。

托马斯和特丽莎去瑞士,并最终去乡下,与布拉格之春可以说有直接的关系。

第一部分 关于昆德拉

(

瘦竹按:

昆德的

哲学

和

音乐

教育背景,对其创作形成了深远的影响,他的小说里常常充满了哲学思辩,五线谱也不时出现在小说文论和小说里。小说结构也深受音乐的影响。

在小说之外,作为一个小说创作者或读者,阅读与小说看似无关的东西,其实很重要;为什么博尔斯的小说写得好看,就是他把整个人类文明史当作他写作的素材。)

米兰•昆德拉(1929年——),小说家,出生于捷克斯洛伐克布尔诺,自1975年起,在法国定居。长篇小说《玩笑》《生活在别处》《告别圆舞曲》《笑忘录》《生命中不能承受之轻》和《不朽》,以及短篇小说集《好笑的爱》是以作者母语捷克文写成。而他的长篇小说《慢》、《身份》和《无知》,随笔集《小说的艺术》、《被背叛的遗嘱》、《帷幕》以及新作《相遇》则是以法文写成。《雅克和他的主人》系作者戏剧代表作。

父亲是钢琴家、音乐教授,当过音乐学院院长。

1948年,19岁的米兰•昆德拉考入布拉格查理大学

哲学

系后,经常去听

音乐

课。后来又到布拉格电影学院读电影专业,并在那里毕了业。

《玩笑》是作家米兰•昆德拉创作的长篇小说,1965年完稿,1967年出版。该书给他带来世界声誉。

大学生路德维克在寄给女友的明信片上开了几句小玩笑,于是命运和他开了一个大玩笑,他的一切从此被改写。他的玩笑被组织上的人理解为对组织的污蔑和进攻。路德维克被取消学籍,进而成了一名穿着军装的劳改犯。

他回到他的家乡,只是为了把一个女人搞到床上,因为这个女人的丈夫多少要对他的不幸的命运负责,但是命运是多么喜欢和人开玩笑啊,路德维克最终将会知道,把这个女人甩给别的男人,正是那个女人的丈夫求之不得的事。

路德维克发现自己想嘲弄一些什么的企图毫无意义,没有具体的哪一个人需要对他的不幸负责,他觉得一切都是空空如也。小说在一次音乐演出中徐徐拉上帷幕,在音乐声中,路德维克获得了一种宗教般的感悟。

“在歌声中,忧愁并不浅薄,笑声也不勉强,爱情并不可笑,仇恨并不怯懦。”

小说结尾的那场音乐演奏,更准确地说,象一首从容的协奏曲。就在音乐的最高潮,一切嘎然而止。

1978年,米兰•昆德拉和他的妻子定居巴黎,并于1981年加入法国国籍。1984年,昆德拉发表《生命中不能承受之轻》。1988年,美国导演菲利浦•考夫曼将其改编成电影《布拉格之恋》。

1985年,文化名人李欧梵先生在国内发文,向汉语文学界推介了马尔克斯和米兰•昆德拉两位世界级小说大师。

1987年,韩少功译出《生命中不能承受之轻》,景凯旋译出《为了告别的聚会》,昆德拉在中国正式亮相。

2002年5月,上海译文出版社购得昆德拉13部作品在中国大陆的中文版权。

2003年7月,上海译文出版社出版《不能承受的生命之轻》(许钧译)

莫言:

他的小说是政治讽刺小说,充满了对极左体制的嘲讽。小说中的讽刺有一点儿像黑色幽默,又不完全是,形成了一种独特的味道。而且,这种对极左制度的嘲讽能引发中国人的“文革”记忆,人们很容易对那些描写心领神会,很值得一读。

昆德拉的小说在结构上也很有特点,除了情节故事还穿插了大量议论,可以说没有议论就没有昆德拉。其中很多议论精辟、深刻,表现出昆德拉与众不同的思考。

李欧梵:

“昆德拉写的是小人物,但运用的却是大手笔,不愧为世界文学的一位大家,足可与马尔克斯媲美。”

韩少功:

“不仅在于它表现的历史和思想对中国人有一定的启发性,而且作者那种

轻巧的‘片断体’,夹叙夹议的手法,拓展了文学技巧的空间。”

第二部分 昆德拉的小说观

幸运的拉伯雷(RABELAIS)时代;小说的蝴蝶腾空飞舞,随身带走蚕蛹的碎片。当庞大固埃(PANTAGRUEL)和他的巨人的外表还属于神奇故事的过去时代,巴努什(PAANURGE)则已从小说尚未人知的未来来到。

一种新艺术诞生之非凡时刻给了拉伯雷的书以难以置信的财富;一切都已经在那里了:似真与似假,隐喻,讽刺,巨人们与正常人们,轶事,思索,真正的和虚构的旅行,智慧的争吵,纯粹卖弄口舌的离题。(

瘦竹按:塞万提斯的《堂吉诃德》、美国作家约翰•巴思《烟草经纪人》也具备这些特点。

)今天的小说家,十九世纪的继承者,对早期小说家这个绝妙混杂的宇宙以及他们身居其中的快乐的自由不由生起含有羡慕之情的怀旧。

和拉伯雷一样,拉什迪知道:小说家与读者间的契约应该从一开始就建立;这本来很清楚:我们在这里的讲述不是认真的,即使它涉及到再可怕没有的事情。

昆德拉《被背叛的遗嘱》

(瘦竹老师曾写过一篇昆德拉《被背叛的遗嘱》里的读书清单,有兴趣的朋友不妨搜来看看。)

(

瘦竹按:

美国作家约翰•巴思的小说《烟草经纪人》很厚(中文版近一千页),厚的理由很充分,它是一部诗人埃比尼泽•库克的冒险史,同时是一部享利•伯林盖姆(埃比尼泽•库克的导师)的身世史,是一部马里兰的殖民史、斗争史,但“厚”与小说的复杂性、可读性并没有太多的关系。)

(

瘦竹按:

(拉什迪《午夜之子》里的主人公可以随意地出入别人的意识并能在大脑中招集午夜之子们召开午夜之子大会。)

弗朗索瓦•拉伯雷(1483年,一说1494年——1553年),文艺复兴时期法国人文主义作家之一。拉伯雷的主要著作是长篇小说《巨人传》。《巨人传》共分五卷,取材于法国民间传说故事,主要写格朗古杰、高康大、庞大固埃三代巨人的活动史。

萨曼•拉什迪(鲁西迪)于1948年在印度出生,后在英国长大,2000年定居纽约。他出身于穆斯林家庭,后来写了一系列讽刺穆斯林的小说,获得很大的声誉,他的小说代表作有:1981年获英国布克奖的《午夜之子》,1989年初出版并引起轩然大波的《撒旦诗篇》和1996年的《摩尔人最后的叹息》等。

约翰•巴思(1930——),美国当代作家,后现代主义小说家。代表作有《烟草经纪人》。:1967年,在《大西洋月刊》上发表了一篇论文,题为《枯竭的文学》,提出了一个颇为吓人的问题:文学的表现形式是否已经被耗尽。许多年后,巴思再次撰写了一篇论文,题为《补充的文学》,对自己的观点提出新的解释和修正。

以后文字主要来源于《巴黎评论•作家访谈•昆德拉》

欧洲伟大的长篇小说都是作为

娱乐

开始的,每一个真正的小说家对

娱乐

都有一种怀旧之情。事实上,那些伟大娱乐的主题都非常严肃。(比如《巨人传》《堂吉诃德》)

(

瘦竹按:

昆德拉所谓的“被背叛的遗嘱”,这里的遗嘱主要是指拉伯雷、塞万提斯们的传统。)

小说是这样一个领地,在这里你不发表断言;它是

游戏

的领地,是假想的领地。小说之内的思考就其本质而言便是假想的。

(

瘦竹按:

由此可以断定,昆德拉

绝对不同意“文以载道”的观点

,比如他说,奥威尔小说(《1984》)的流毒在于,他将一种现实无可挽回地缩小在它纯政治的范围内,而且只局限在这一范围的否定面上。)

写小说的哲学家只不过是伪小说家,为了说明自己的观念而使用小说的形式。无论是伏尔泰,还是加缪,都不曾发现“只有小说才能发现的东西”。我只知道惟一的例外,那就是写《宿命论者雅克》的狄德罗。那是怎样的奇迹啊!

你是否认识到,人们之所以不知道如何简单地阅读卡夫卡,正是因为他们想要破译卡夫卡?

如果你不懂得

想象

本身是有价值的,那么你就不懂艺术,尤其是现代艺术。

卡夫卡的小说是梦与现实的融合。

(

瘦竹按:

可以说,所有的伟大的小说都是梦与现实的结合,比如博尔赫斯的《南方》、卡尔维诺的《看不见的城市》)

自福楼拜以降,小说家都试图消灭故事情节的花招。这样一来,长篇小说变得比最乏味的生活更加乏味(法国新小说派作家格里耶)。然而,有另外一种方式绕开对情节的怀疑以及情节的陈腐方面,这就是把它从可能性的要求中解放出来。你故意选择不大可能地讲述一个不大可能发生的故事。卡夫卡恰好就是这样构思《美国》的。(同时也包括他的另外几篇长篇《变形记》《城堡》《审判》等)

(

瘦竹按:

有没有情节不重要,卡尔维诺的《看不见的城市》就没有情节,但没有哪部小说一样像它那样有诗意,那么美.)

(阿兰•罗伯-格里耶(1922 —2008),法国“新小说”流派的创始人、理论家和代表作家,电影大师。电影《去年在马里安巴》。代表作有 《橡皮》 《窥视者》 《嫉妒》等。

(

瘦竹按:

《嫉妒》里里几乎把他的“客观化描述”理论达到了极至,不厌其烦地对窗外的风景,窗户、柱子、门、墙、地板描述,而且是不带任何情感的描述,一只被拍死的蜈蚣最少被反复提及了十多次,一次简单的进城也商量了十多次。纳博科夫对他评价很高。)

我毕生的抱负就是要把最严肃的问题与最轻盈的形式统一起来。这不纯粹是一个艺术抱负。轻浮形式与严肃主题的结合立即揭示出了真相:关于我们的梦(既有那些发生在我们的床上的梦,也有那些我们在历史大舞台上演出的梦),关于这些梦的毫无意义。我们都在经历生命中不能承受之轻。

我的每一部小说都可以题为《生命中不能承受之轻》或《玩笑》,或者《好笑的爱》;这些标题是可以互换的,它们反映了很少的几个主题,这些主题一直困扰我,定义我,不幸的是也约束着我,我没有别的东西要说、要写。

我总是梦想着来一场了不起的意料之外的不忠。但我尚没有能力逃离我的重婚状态。

(

瘦竹按:

昆德拉的意思是说,他的小说能表达的主题很有限,他很想突破这个限制。博尔赫斯也坦言,他小说的主题也就那么几个,小说主题的多少与小说的价值本身并没有关系,少量的主题也可以成就一个伟大的作家。)

纳博科夫曾经对好小说立下如下标杆:

“在我以为,小说之所以存在,是因为它带给我(勉为其难地称之为)审美的福祉,一种不知怎么,不知何地,与存在的另一种状态相联系起来的感觉,艺术(好奇心、柔情、善意和迷狂)是那种状态的准则。这样的书不多,其余所有的都是有议题的垃圾或某些人所谓的思想文学,常常也有一些有议题的垃圾,由一些巨大的石膏体带进来。这些石膏体被小心翼翼地传过一代又一代,直到有人带了锤子过来,一通好砸,砸的是巴尔扎克,高尔基和曼。”

(瘦竹按:

博尔赫斯(《最后的对话》)、卡尔维诺(《美国讲稿》、埃科(《埃科谈文学》)表达过类似的观点。纳博科夫的《独抒己见》几乎把我们所仰慕的文学大师都黑了一个遍,就是因为纳博科夫认为他们的作品不是有议题的垃圾就是所谓的思想文学。)

第三部分 《生命中不能承受之轻》分析

1、《生命中不能承受之轻》简介

《生命中不能承受之轻》在中国大陆有两个译本,作家出版社的韩少功译本和上海译文出版社的许钧译本(许钧译本小说名译为《不能承受的生命之轻》)。(因为韩少功本人是作家,译笔优美,我更倾向于韩少功的译本,韩少功也是佩索阿《惶然录》的译者)。小说描写了托马斯与特丽莎、萨宾娜之间的感情生活以及托马斯与众多女性的纷繁、复杂的关系。但是,它绝不是一个男人的风流史,而是一部哲理小说,小说从“永恒轮回”的讨论开始,把我们带入了对一系列问题的思考中,轻与重、灵与肉、性与爱、生与死、短暂与永恒,它带领着我们思考——什么才是人类不能承受的生命之轻。

韩少功译本

许钧译本

小说没有给读者提供一个肯定的答案,而只是把人类的种种困境呈现出来,留给读者自己思考。昆德拉是一位在小说形式上做出种种尝试的作家之一,《生命中不能承受之轻》不是十九世纪那种平铺直叙的小说,在小说中,我们不时看到几个主题的不断重现,作者也毫不在乎在小说的中途告诉读者主人公托马斯与特丽莎车祸死亡的结局。昆德拉著有《小说的艺术》《被背叛的遗嘱》等小说理论专著,《生命中不能承受之轻》即是他小说理论的实践。

2、《生命中不能承受之轻》中的几个主要人物:

托马斯:医生,特丽莎的恋人、丈夫,萨宾娜的情人,与众多女性的肉体关系。

特丽莎:托马斯的恋人,妻子,曾做过女招待、摄影师等。

萨宾娜:画家,托马斯的情人。

弗兰茨:大学教授,萨宾娜的情人。

卡列宁:托马斯与特丽莎的宠物狗。

3、《生命中不能承受之轻》中涉及的性观念

(瘦竹按:

他们每个人的性观念都未必是正确的(何谓正确?),相信读者也不会受影响,之所以把他们的性观念单独列出来,是因为,托马斯与特丽莎、萨宾娜的冲突与和谐与他们的性观念有很大的关系。)

托马斯:我爱你与我和别的女人有性关系并不冲突,不让我和别的女人有肉体关系与不让我去踢足球一样荒唐。

特丽莎:你爱我,你就得为我守身如玉。

萨宾娜:“你在我眼前时,我会是一束璀璨的烟花,只开放到你从我眼前消失。”(木子美语)

佩索阿:在性爱中,我们通过另外一个人的身体媒介,寻找自己的愉悦。在非性爱中,我们通过自己已有的观念的媒介,寻找自己的愉悦。手淫者也许是可怜的造物,但就实而论,他是合乎逻辑的自爱者,只是他才是既不伪饰也不自欺的人。

费尔南多•佩索阿(1888-1935),葡萄牙作家,诗人,代表作有《惶然录》《牧羊人》等。

如果说托马斯在萨宾娜那里感觉到的是“轻”,那他从特丽莎那里感觉到的就是“重”,如果他从萨宾娜那里感觉到的是一种自由,那就特丽莎那里感觉到的就是一种不自由,如果萨宾娜会对说:你即使爱我,也不必为我放弃什么,那么特丽莎就会对他说:你既然爱我,你就得有所放弃。事实上,托马斯最终确实也为了特丽莎放弃了几乎一切。

4、《生命中不能承受之轻》中的几个关键词:

永劫回归(永恒轮回)

:尼采常常与哲学家们纠缠—个神秘的“众劫回归”观:想想

我们经历过的事情吧,想想它们重演如昨,甚至重演本身无休无止地重演下去!这癫狂的幻念意味着什么?

只发生一次等于没有发生。

轻与重:永劫回归=重,只发生一次=轻

永劫回归、轻与重:

实际讨论的是存在与虚无的问题,我们生命都只有一次,那我们是永恒的吗?如果不是,我们何以立身,我们何以抗拒生命中不能承受之轻。

灵与肉:

灵与肉不可分离=重 灵与肉可以分离=轻

灵与肉实际讨论的是情与性的关系,当然,不只情与性。

诗化记忆:

特丽莎是个被放在树脂涂覆的草篮里顺水漂来的孩子。托马斯在别的女人停止的地方正是从特丽莎开始的地方。

媚俗:

媚俗所引起的感情是一种大众可以分享的东西。媚俗可以无须依赖某种非同寻常的情势,是铭刻在人们记忆中的某些基本印象把它派生出来的。

媚俗的典型表现:政治家亲吻婴儿的脸蛋、群众大游行等。

不媚俗的代表:

托马斯 萨宾娜

托马斯不媚俗的两个例子:既不签署反悔声明,又不在释放政治犯的声援书上签字。

媚俗的代表:

弗兰茨(虽然昆德拉否认)

萨宾娜:“我喜欢你的原因是你毫不媚俗。在媚俗的王国里,你是个魔鬼。”

牧歌:我们都是被《旧约全书》的神话哺育,我们可以说,一首牧歌就是留在我们心中的一幅图景,象是对天堂的回忆:天堂里的生活,不象是一条指向未知的直线,不是一种冒险。它是在已知事物当中的循环运动,它的单调孕育着快乐而不是愁烦。

(

瘦竹按:

类似于陶渊明的桃花源,但爱情的魅力正是因为它的不确定性,如果只是一味地简单快乐,人也会觉得很无聊。)

人与狗之间的爱是牧歌式的。

(

瘦竹按:

为什么人与狗之间的爱是牧歌式的,因为人对狗不会提像对人那样的要求,所谓没有希望就没有失望,狗对人忠心耿耿,人不一定。)

5、《生命中不能承受之轻》文本分析

思索的小说:昆德拉将小说分成三种:一种为叙事小说,比如巴尔扎克、大小仲马等;二是描绘的小说,比如福楼拜、格里耶等;三是思索的小说,《生命中不能承受之轻》就是思索小说。博尔赫斯、卡尔维诺的小说也可以看作是思索的小说。

昆德拉对几个关键词的思考。永劫回归、轻与生、灵与肉等。

元小说:

是关注小说的虚构身份及其创作过程的小说。传统小说往往关心的是人物、事件,是作品所叙述的内容;而元小说则更关心作者本人是怎样写这部小说的,小说中往往喜欢声明作者是在虚构作品,喜欢告诉读者作者是在用什么手法虚构作品,更喜欢交代作者创作小说的一切相关过程。(边创作边解构自己的小说)

一个作者企图让读者相信他的主人公们都曾经实有其人;是毫无意义的。他们不是生于母亲的子宫,而是生于一种基本情境或一两个带激发性的词语。托马斯就是“Einmal ist keinmal”这一说法的产物,特丽莎则产于胃里咕咕的低语声。

我小说中的人物是我自己没有意识到的种种可能性。正因为如此,我对他们都一样地喜爱,也一样地被他们惊吓。他们每一个人都已越过了我自己固定的界线。对界线的跨越(我的“我”只存在于界线之内)最能吸引我,因为在界线那边就开始了小说所要求的神秘。小说已不是作者的自白,是对人类生活——生活在已经成为罗网的世界里——的调查。

(摘自《生命中不能承受之轻》)

元小说的开山之作是英国作家约翰•福尔斯创作的长篇小说《法国中尉的女人》。

《法国中尉的女人》作品,是反击20世纪60年代“文学衰竭论”和“小说困境论”的一部力作。该小说一经问世,就因其在叙事上的革新和突破而备受西方学术界的关注,它独特的叙事理念和手法曾为一度陷入“低谷”的西方小说指明了方向。该小说突破了西方小说传统的叙事方式,启用了三个身份、目的和职能不同的叙述者讲故事。三位叙述者,站在不同的立场进行叙述,并不断拆解、推翻其他叙述者的叙述,充分地向读者揭露了该小说的虚构性,激发了读者的阅读兴趣,打破了传统小说的单维闭合式的空间结构,整个文本呈现多元化、开放式结构,增强了小说的艺术表现力和感染力,使《法国中尉的女人》成为了经久不衰的艺术典范。