前天,第41届香港国际电影节开幕了。

全世界的大型国际电影节都越来越趋同,香港国际电影节有咩特别?被誉为亚洲最历史悠久和影响深远的电影节,固然荣光无限,但这浮名以下,三十九年历史的冰川,才是真正蕴藏价值的地方。

本文不是历史考证,也非年鉴记录,只是从我翻开1977年电影节第一本场刊的感受讲起,说说电影节不为人熟知的前卫历史,也将我从好几位电影节资深策划口中听来的零零碎碎的故事,用局外人的角度讲出来。

第一届香港国际电影节(若非特别标明,以下文中「电影节」即为「香港国际电影节」)于1977年举办。那时的中国是怎样的?1976年,毛泽东逝世,四人帮被打倒,文化大革命宣告结束 ……全民难言温饱,不用说电影,收音机也是奢侈家当,黑白电视逐步普及要等到八十年代。看电影尚未成为普通人的娱乐消费,当年引进国内的外国电影以阿尔巴尼亚、罗马尼亚等共产国家为主。

而六七十年代的香港因其独特的地缘政治,与其他政治风暴中的亚洲国家、地区相比,完全是另一个世界。其社会和文化风气深受西方影响,年轻人早就穿起了牛仔喇叭裤,跳起了阿戈戈舞蹈。

香港一方面接收不少来自内地、台湾的人才,另一方面在国外接受教育的年轻人归港,令本地电影制作发展迅速,电影文化出版、放映活动蓬勃。第一届电影节场刊上,筹备委员会主席杨裕平在前言中讲到,第一届「其实只是以往几年来断断续续所举办的一些较小型的电影节的延续。这些较小型的电影节,包括法国、日本、意大利、德国、美国及阿根廷的……」

早在电影节启动之前,香港的影迷观众早就有了观影的国际视野。筹办人士也将目光投向那时候世界级的电影节,「……我们的电影节与世界其他著名的电影节,如康城、伦敦、柏林等,仍不可相提并论。我们的只是一个谦卑的开始」。

作为香港国际电影节重要推手之一的许仕仁在主题文章《电影——艺术或娱乐》中写道:「在香港,正如在世界许多其他的地方一样,看电影已经成为一个大众化的娱乐」,还提到第一届电影节上「约三万名的观众观赏了六十多场在大会堂剧院放映的影片。」

许仕仁

在电影节成为年度重磅活动以前,香港民间所汇聚的电影智慧、培养的观影群体是其得以成事、赖以为继的基础。成立于1962年3月2日的第一映室(Studio One),是香港首个民间电影会。

起初由外国人举办,后不少才华横溢的华人加入。第一映室主要在大会堂剧院放映欧洲和日本电影,最早介绍给香港观众的便是罗西里尼《罗马,一个不设防的城市》和萨蒂亚吉特·雷伊的《大河之歌》,其后也引入许多重要导演,如小林正树、市川昆、杜鲁福、波兰斯基等等,是培养本地艺术电影品味的摇篮,就连场刊设计也富艺术气息,被人珍藏。

第一映室与法国文化协会合办过多届法国电影节,为当时的文艺青年导演如许鞍华、徐克等,以及日后为电影节出谋划策的电影文化人提供文化滋养。许仕仁曾担任第一映室的主席,他日后官运大展,高任至香港政务司司长,荣授大紫荆勋章;艺术上,他担任过香港国际电影节有限公司的名誉秘书,并因着早年与第一映室、电影节的渊源受邀为第三十届电影节致辞。然他2013年遭香港廉政公署查办,次年入狱,成为首位获罪的大紫荆勋章获得者,晚景令人唏嘘。

陈冠中在《三少四壮——香港的电影文化基因》一文中曾说,在香港的文化领域中,电影文化的基因库是建立得最完整的。第一映室首开风气,陆续就有其他电影会成立。六十年代末,有大学生活电影会,简称大影会,筹办大影会会员作品发表会,放映实验电影作品,之后还举办过「业余电影展」,推广独立电影。

七十年代有卫影会,举办过《8mm实验电影观摩影展及全港实验电影观摩展》,1975年与香港市政局合办两届实验电影展。稍晚成立的火鸟电影会在卫影会停止运作之后接棒,与市政局合作,于1978年将实验电影展改为香港独立短片展。

这些民间放映会全方位延伸了观众的品味和视野,并将目光投向当时主流影院不重视的艺术片、本土实验电影、独立电影等领域,为电影节选片眼界拓宽了范围。

除民间放映活动兴盛,电影评论也推波助澜。当年刊登电影评论、理论知识的刊物先后就有《中国学生周报》电影版、《大特写》(Close Up)、《电影双周刊》等。这些刊物所培养出来的电影评论人才,陆续成为节目策划、文化研究、影视创作方面的主力。

《中国学生周报》电影版虽然不是电影专刊,但影响甚众。2013年,罗卡编写的《60风尚——十年》一书细说《周报》电影版的渊源,并精选六十年代的影评文章,不但囊括了如今资深影评人的旧作,也能读到作家西西、导演谭家明、杨凡等人的作品。

《大特写》于1975年创办,至1978年停办,共出刊66期,由导演唐书璇(《董夫人》、《再见中国》)大力推动,为香港第一本不以明星消息为主的严肃电影杂志。《大特写》每一期都以大幅文字介绍外国电影、流派、人物、理论,更关注本土电影人才,多次提及当时尚默默无闻的方育平、甘国亮、严浩、章国明等人,更是「香港电影新浪潮」这一概念的发源处,足见其眼光超前。

《大特写》停刊之后,发起人中的陈柏生、施求等于1979年创办了《电影双周刊》,之后才有了香港电影金像奖。

以上种种与香港国际电影节有何关系?借用陈冠中的说法,正是之前十几年民间活动的积累,电影节的基因库得以建立起来了。如今所有活跃在香港影坛的创作人,无一不直接或间接受惠于当年的这些组织、刊物,而翻开电影节三十多年来的场刊,其幕后策划功臣也莫不如是。

现任艺术总监李焯桃当年第一篇影评就发表在《大特写》上,评论的正是第一届香港国际电影节的电影。他在《电影双周刊》由1980年义务工作至1987年,并于1983年起进入电影节。电影节从创办伊始就高举艺术责任,这一点是清晰明了的。

电影的繁荣在当时并非一枝独秀,而是随着其他艺术的兴盛而水涨船高。香港艺术节,囊括戏剧、舞蹈、音乐、歌剧等多种表演,比国际电影节还要早四年举办,于2015年已经举办了四十三届,是亚洲历史最悠久的艺术节。

有见于此,许仕仁才向当时殖民地政府属下的市政局提出创办电影节的建议,并在《电影——艺术或娱乐》文中发出重视电影艺术价值的呼吁,「每当我们谈到文化活动,我们常常提及戏剧、音乐、绘画,甚至摄影展览。但电影制作及电影欣赏呢?似乎很少被人提及。」「无可否认电影有一定的商业价值,但它在文化或艺术方面的价值,则仍未被重视。这是第一映室在过去十五年来一直想克服的问题。」

第一届香港国际电影节因为是试水之举,香港市政局所拨经费极其有限,仅十一万港元。协办机构包括第一映室、火鸟电影会和《大特写》电影杂志。他们拥有充分的选片权利,政府虽有权过问,但实则并未过问。

电影节在六月底至七月初的两周内放映超过三十多套影片。香港大会堂剧院是唯一的放映地点。目前已在电影节工作逾三十年的艺术总监李焯桃,当年还是在美国读电影的大学生。他适逢暑期回到香港,便是香港电影节诸多观众中的一员。

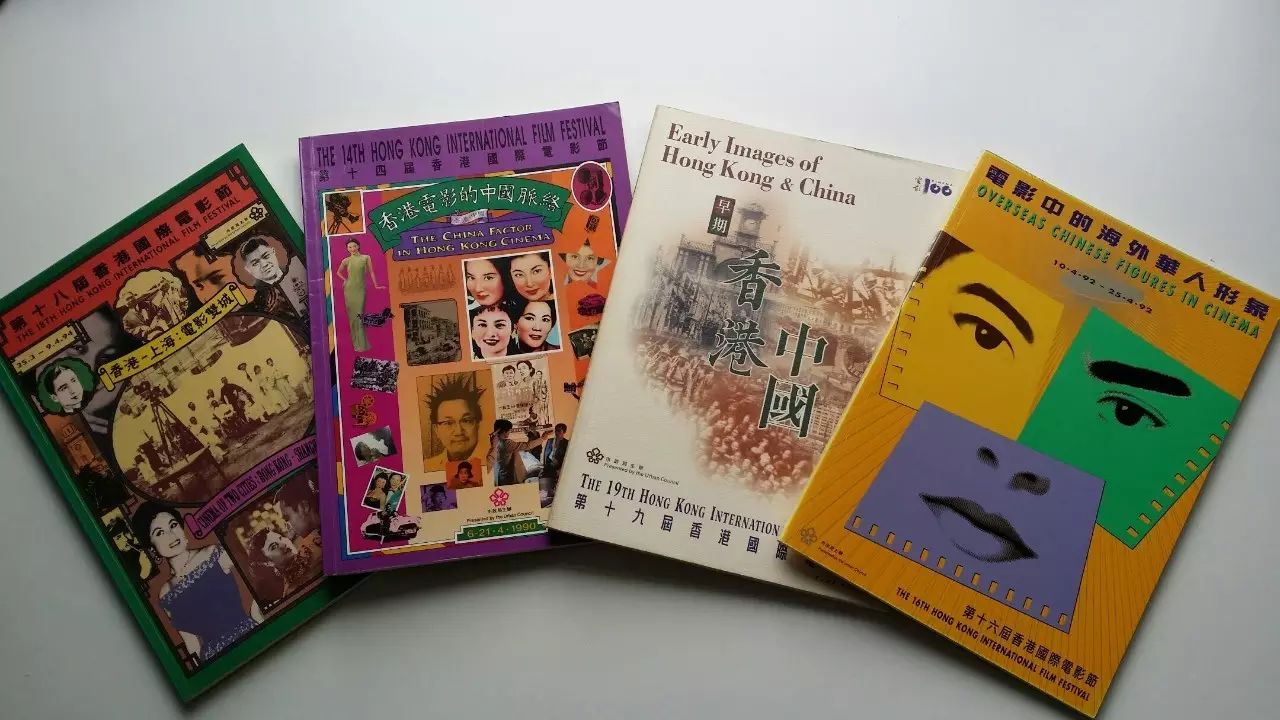

大抵是因为香港民间团体培养了观众的好品味,当时的观众愿意跟随电影节片目,并且愿意尝试艺术电影,什么冷门的电影都会大受欢迎,取得空前成功。今日再看当年电影节的选片,「超过百分之四十五的选映电影是来自亚洲国家的。

这包括香港、日本、印度、菲律宾及伊朗。而且不单只香港电影在节中放映,还有香港电视片及一些业余影友所拍摄的短片」,「为了不让电影节一面倒只放映某些国家的电影,我们尝试放映一些日常较少接触到的欧洲国家的电影」,这样的片单放在任何一个城市也是危险的,却得到当时观众买票支持。

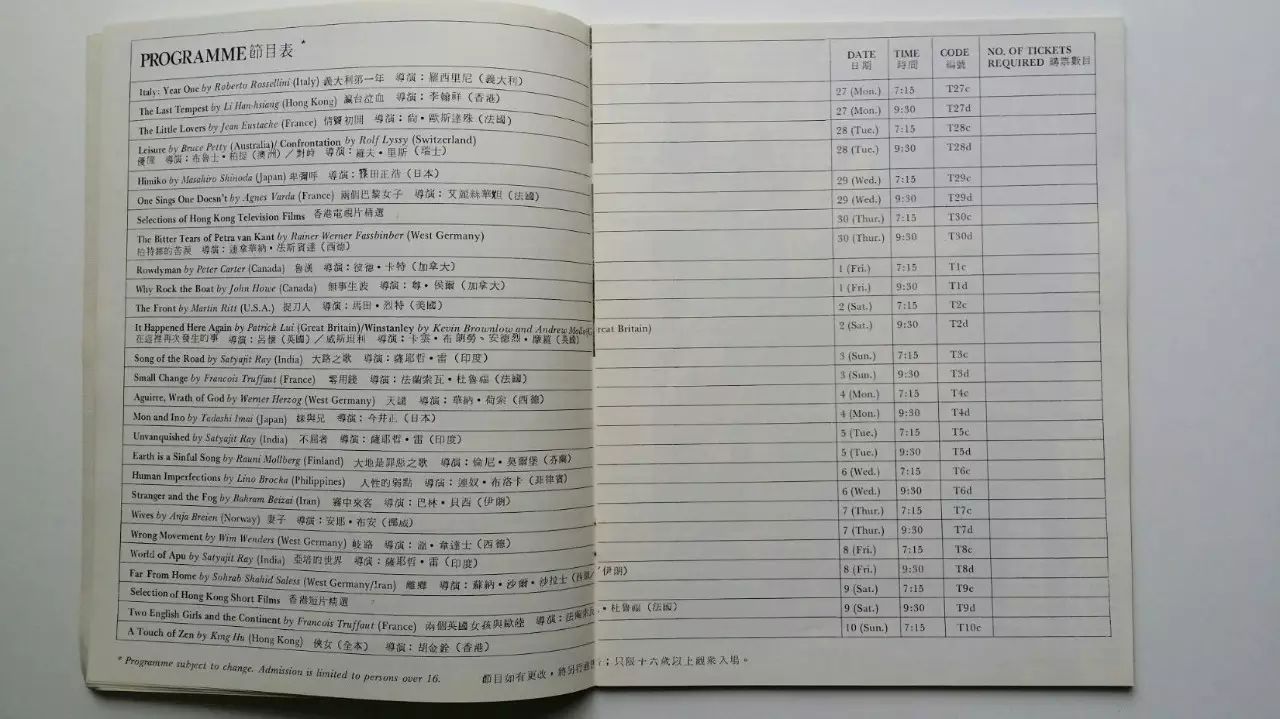

第一届场刊封面

第一届场刊所登片目

第一届场刊内文

第一届场刊内文对影片《意大利第一年》的介绍

从第一届开始,电影节场刊或薄或厚,版式变化,然而必不可少,被视为电影节专业性的重要展示。这一传统可以追溯到第一映室那些精美的刊物。场刊坚持中英文双语,不是直接翻译,通常各有作者,内容不同。

每部电影的简介(同时肩负推介功能)都由当时的电影评论人撰写。如《电影双周刊》主编陈柏生便为罗西里尼的《意大利第一年》(Italy: Year One,1974)撰文。

石琪,作为香港影评人中的传奇式人物,其时已在《中国学生周报》电影版发表影评、翻译多年,也参与其中,与另一传奇影评人陆离联合为杜鲁福的《两个英国女孩与欧陆》(Two English Girls and the Continent,1971)写了简评。

场刊中,也能见到至今活跃的电影学者罗维明。电影节可以说是一个香港电影文化生态圈的缩影,承上启下,现今香港影评、研究的脉络都在其中,有迹可循。

看到观众未被艺术电影吓跑,反而追捧,电影节于是拓展规模,吸纳人才,进一步细化节目。「无论在内容与规模方面,今年的香港国际电影节都比第一届盛。一方面固然由于经验的累积所致而筹备得较妥善;另一因素,则是多年来在外学习电影制作及电影理论回港的人不少。他们的宝贵意见,不但给电影节很大的帮助,而且对于香港的未来电影事业,一定会产生很大的推动力。」

遴选委员会花开两枝,分选外国影片和香港影片,其中不但出现了第一届有所参与的电影文化人,还有梁浓刚、罗卡、吴昊等加入;筹备委员会新增高思雅、林年同、刘成汉等,不能尽录。

此届从黄宗霑着手,开始尝试专题展览,请黄宗霑弟子翁维铨担任策划。除了有邵氏、嘉禾、思远、长城电影公司与各电视台的支持之外,与第一届比,来自各国领事馆、电影中心的支持更多了,本土与国际并行不悖。

「在整个电影节策划方面,我们的观点是除了国际影展部分以外,一定要有与香港电影事业有关的研究与放映。所以,今年增设了两个专题项目:一项是从历史角度出发的「五十年代香港粤语电影回顾展」;另一项是从人物出发的「黄宗霑专题回顾展」。

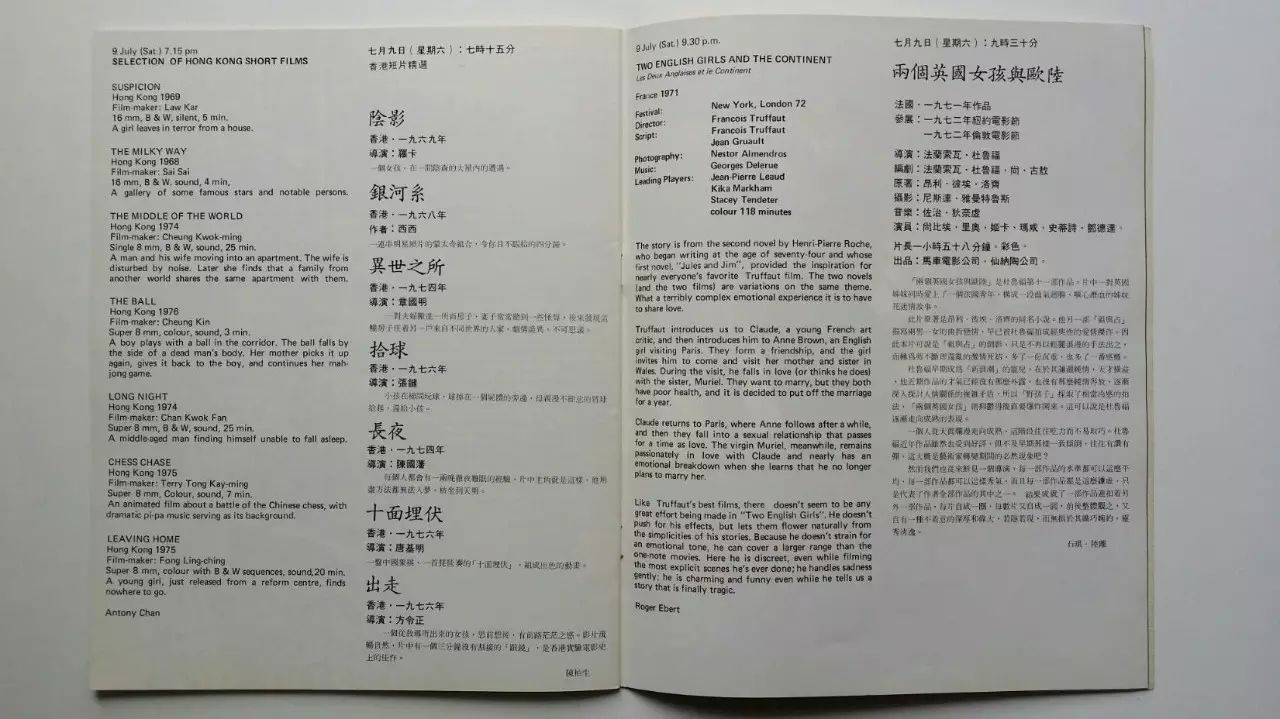

第二届场刊亚洲部分目录

看看片单,电影节对香港本地电影工业的推动不言而喻。且只以第二届为例,电视片选部分有张婉婷的《想飞》、麦当雄的《Club 女》、方育平的《元洲仔之歌》、许鞍华的《三女性》,短片部分则包括唐基明、周辉的《老人与画》。

「电影节并没有忘记香港时下的制作。「香港电影七八」、「香港电视片选」及「香港短片选」的举办,主要是介绍近年香港电影及电视界的努力,把他们集中起来一起呈示给观众,并且希望通过这些放映,探求出香港电影或电视制作的方向。」 (杨裕平,第二届场刊)

在追求国际化的同时,不忘本土,电影节多年来从不间断,这种路数简直与香港的城市气质一脉相承——无论以曾经殖民地城市的身份拥抱了多少外来文化,本土茶餐厅、粤语、风俗愈发旗帜鲜明。

你或许可以说这是敝帚自珍,毕竟香港电影的类型混杂、天马行空、全然不顾章法向来是出名的,但这未尝不是香港、香港电影,以至电影节魅力之所在。

自2004年第二十八届起,李焯桃在电影节中加入了「前卫眼」(The Avant Garde)单元,每年不但有前卫电影艺术家回顾,而且还搭配实验短片放映,但谈到观众对此类电影的接受度,他也是悲观的。

信息发达抢走了年轻观众到电影院探索新风格的耐心和勇气,前卫永远不如噱头来的易入口。而在七八十年代谈前卫,虽因由市政局主办,无甚票房压力,但那时的信息匮乏,片源难寻。要想将前卫眼光贯彻到电影节目策划之中去,挑战无疑是巨大的。

上文提到当时香港社会发达,远超其他亚洲地区,但当时的电影人要想读到原版外国电影杂志、书籍也要大费周章,得到一本《电影笔记》或者理论书籍,因来之不易和价格昂贵,要彼此交换翻阅才行。

可以想象当年的选片工作,艰巨的资料查阅不在话下,选中之后,联络版权和放映事宜,也远非今天的便捷可比。然而,电影节当年的前卫眼光,即便在今天,也令人折服。

无须一一罗列,仅以第三、四届举例。第三届电影节将亚洲电影设为独立的放映环节,与电影节主体分离,场刊相应变成两册。亚洲电影部分介绍的是印度电影新浪潮、印度尼西亚电影状况、日本电影简史,还有菲律宾电影速写,斯里兰卡电影的发展,以及七十年代的泰国电影……野心勃勃,触及直至今日都算是冷门的领域。

电影节在影史覆盖、研究领域自由伸展,其眼界从未局限于城市或政治本身。电影节主体部分则有香港电影、国际电影、纪录片、短片。最有特色的当属纪录片单元,囊括十一部电影,其中包括佛烈·怀斯曼(Frederick Wiseman)的《运河区》(Canal Zone,1977)和马田·史高西斯(Martin Scorsese)的《最后的华尔兹》(The Last Waltz,1978)。

统筹主任高思雅写到「如果要在香港推行电影文化,那纪录片的实际和理论问题,像实验电影的一样,是不能忽视的。」

第三届两本场刊的封面

第四届有谭家明加入遴选委员会,节目筹划方面保留亚洲电影单元,增设香港电影八〇环节(由电影学者、导演黄国兆策划),并辟出香港功夫电影研究专项,很早就抓住了香港电影中的重要类型加以研究。

八〇环节锁定香港电影新浪潮,选映《蝶变》(徐克,1979)、《点指兵兵》(章国明,1979)、《欲火焚琴》(刘成汉,1979)、《疯劫》(许鞍华,1979)、《师爸》(余允抗,1980)、《行规》(翁维铨,1979)等开风气之先的作品。

黄国兆在序言中说:「导演方面也反映了电影从业员的崭新面貌。徐克、许鞍华、余允抗、翁维铨是留英、美的学院派,章国明则是香港实验电影的健将,而刘成汉则是学院派加上影评人的理论基础和修养。除了翁维铨是以拍摄纪录片为踏脚石之外,其余五人都在电视台浸淫了一段日子。」(第四届场刊)

香港功夫电影研究承自第三届日本电影部分而来。在名为《日本片在香港》的主题文章中,影评人石琪谈到:「日本片对香港片的发展,有着直接的影响性和间接的刺激性,对香港功夫片的兴起影响尤其重要,但其关系亦相当微妙。」(第三届场刊亚洲电影部分)

香港功夫电影研究选映电影二十八部,早至1949年胡鹏导演关德兴主演的黄飞鸿系列,晚至袁和平的《醉拳》(1978)、洪金宝的《赞先生与找钱华》(1978),并出版二百多页专书,不但有石琪《香港电影的武打发展》、吴昊《功夫喜剧》等重要文章,还请中外学者从不同角度谈功夫电影,香港电影研究领域受人尊敬的余慕云前辈也有撰文《黄飞鸿电影的初步研究》。

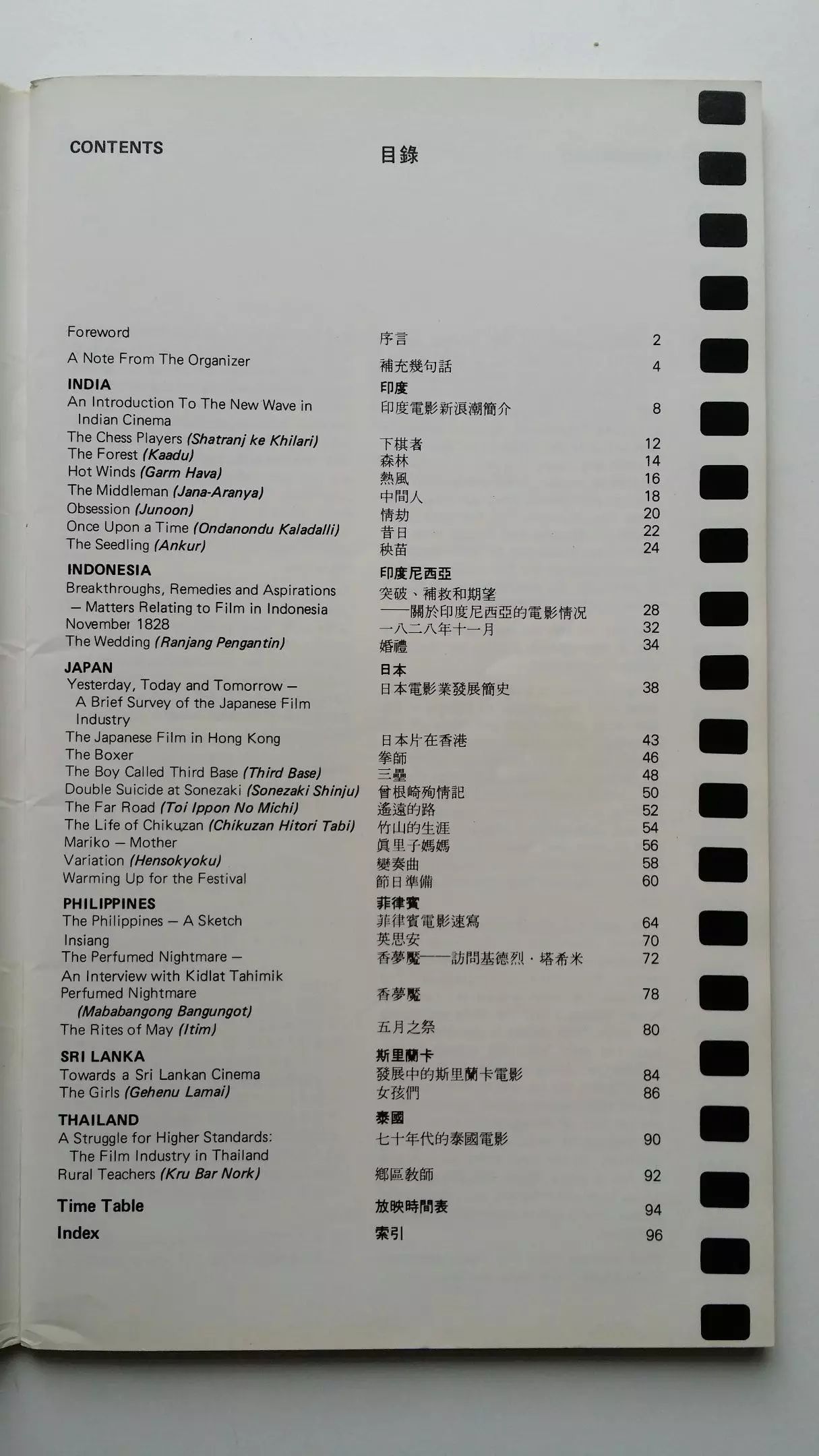

自第四届开始,香港国际电影节基本确定一刊一书的出版制式,此后经年,专书探讨香港电影各领域,各成系列。类型研究如《香港武侠电影研究一九四五——一九八〇》(第五届,1981年)、《香港喜剧电影的传统》(第九届,1985)、《香港文艺片回顾1950-1969》(第十届,1986)、《粤语戏曲片回顾》(第十一届,1987年)。1989年第十三届的场刊,着重探讨了香港鬼怪电影、僵尸电影以及功夫恐怖片等,虽未有专书,但其资料趣闻却也极富价值。

年代划分上则有《六十年代粤语电影回顾》(第六届,1982年),《七十年代香港电影研究》(第八届,1984年),基本上维持每十年一次回顾。其他较为系统的研究包括《战后国、粤语比较研究》(第七届,1983年),《国语片与时代曲(四十至六十年代)》(第十七届,1993年),《香港电影的中国脉络》(第十四届,1990年),《电影中海外华人形象》(第十六届,1992年)、《跨界的香港电影》(第二十四届,2000年),《香港——上海:电影双城》(第十八届,1994年),《早期香港中国影像》(第十九届,1995年),《香港电影新浪潮——二十年后的回顾》(第二十三届,1999年)等,不一而足。

第九届专书《香港喜剧电影的传统》

功夫、武侠电影研究专书

中国特刊系列

与九十年代策划亚洲电影部分多年的黄爱玲聊起往事,她为之津津乐道的也还是那些具有前卫眼光的节目:在伊朗电影还没有像今天这样受全世界追捧的时候就策划了「伊朗风情画」;在韩国电影还没有掀起热潮的时候,就做了韩国电影历史回顾,从四十年代开始梳理,至五六十年代相当于香港电影的粤语片时期的韩国电影发展,最后跟踪至七八十年代。全靠眼光、魄力加执行,为华语世界留下了有价值的资料。

电影节历年选择焦点影人同样具有前瞻性。早于第五届便有小津安二郎和安哲罗普洛斯特辑。第六届在亚洲率先策划巴士达·基顿(Buster Keaton)电影回顾展。策划黄国兆说:「默片时期能够自编、自导、自演的电影作者,除了最负盛名的差利之外,其实还有一位堪舆匹敌的『冷面笑匠』巴士达·基顿。可是,基顿在香港的名气,说句泄气话,几乎等于零。」

巴士达·基顿

然而如果没有此次放映他的十七部短片、十一部长片,很难想象几年后的成龙电影中——比如《A计划续集》中牌楼直接倒塌在他身上竟然安然无恙——那些镜头是如何获得灵感的。

八十年代香港电影新浪潮之后,电影工业蓬勃,吸纳走不少人才,早年担任过好几届策划的黄国兆逐渐淡出,第八届时舒琪接棒策划国际电影部分,未几另谋高就。现任艺术总监李焯桃于1981年第五届开始以自由身任翻译,1983年第七届任助理编辑,次年担任香港电影回顾的节目策划,1991年第十五届时转任国际电影节节目策划。

同年,罗卡接任香港电影回顾部分,黄爱玲则负责亚洲电影。八十年代至九十年代初,电影节的顾问、策划名单阵容鼎盛。电影节多年得以保持的前卫眼光,得益于这批幕后操作人的学养和视野。

香港国际电影节逐渐成为亚洲电影界的一个枢纽,于八十年代末期风头一时无两,不少日后亚洲地区的重量级导演们摆脱所属地域的政治气氛,到香港电影节这个界外之地来聚会碰面。

1987年的亚洲电影部分,中、台两地就有陈凯歌《大阅兵》、张军钊《一个和八个》(张艺谋任摄影师)、黄建新《黑炮事件》、谢飞《湘女潇潇》、杨德昌《恐怖分子》、侯孝贤《恋恋风尘》。李焯桃回忆起那几年的盛况,侯孝贤、杨德昌、吴念真、张艺谋、陈凯歌、田壮壮、焦雄屏等人挤在一个酒店房间中夜谈,最后许鞍华请大家喝咖啡,台湾新电影导演与大陆第五代导演的历史性会面就在香港电影节这个平台上完成了。

《黑炮事件》

如此重要的聚会,在那个敏感年代,不能留在照片里,唯有成为口头流传的轶事。

香港国际电影节成功运营三十多年,是民间活力与智力的胜利。最初作为主办单位的市政局放手交给民间智士筹划,建立起政府与民间的互信,然而过程中不是没有风波的。

首先是八十年代初,香港政府官员对台湾尚存敏感,所以没有放映杨德昌《海滩的一天》、《青梅竹马》等作品。到了九十年代,中国内地独立电影崛起,电影节希望聚焦于此,发掘一批新导演、新力量,然而连续几年都遭遇「抽片风波」。

《海滩的一天》

最糟糕的情况是场刊已经出版,突然接到通知说该片不能出境放映,唯取消作罢。也偶有市政局动手审核片单,不让某部电影通过的情况发生,比如田壮壮的《蓝风筝》,引起国际关注在先,香港市政局没有通过,后来片商自己也决定不参选了,所以没有放映。

1997年香港回归,国际电影节正值第二十一届,专题为「光影缤纷五十年」,放映中还有个环节叫「我和电检有个约会」。在主题文章《香港政治电检笔记》中,作者林离(为李焯桃的笔名)谈到内地、香港、台湾三地的电检,也旁涉其他国家。

他提到:「尽管电检尺度日益开放,禁忌减少的总体发展方向值得肯定,仍不免有个别紧张时刻的例外。」「九七年七月一日后,电影的政治审查会否走回头路,目前尚言之过早」。1998年香港回归第二年,市政局使命结束,更名为临时市政局。

香港国际电影节的高级经理罗德星在前言中或多或少反映了电影节在政治转折点上面临的挑战:「犹记得去届电影节期间,海外各电影节负责人及传媒蜂涌莅临香江,闲谈或访问的时候,必定会问我这回归前的电影节是否最后一届,还会有第二十二届吗?我当时的答复是我们肯定会办第二十二届,而且要愈办愈好,但有些朋友似乎并不太相信这会成为事实。他们所得到的信息是:就算第二十二届可以继续举办,我们的节目策划必定会失去选片的自由,而香港国际电影节的地位也会给其他电影节取代。一年过去了,大家所担心的问题并未出现,我们仍能够自由地举办电影节,自主地选片,而且今届选映的佳作更是破纪录的超过二百五十部……」

2000年香港政府康乐及文化事务署成为主办机构,临时市政局退出舞台。电影节于这几年间内经历的风浪如何?是否如罗德星所言那样乐观?普通观众无从得知。但在接下来的几年中,电影节经历调整,终于在风浪中找到出口,2004年正式宣布由官入民,脱离政府并完成公司化。

由2005年开始,董事局取代官员名字,与电影节工作人员一起出现在扉页上。此后电影节成为政府资助的艺术团体,先是经艺术发展局拨款,数年前开始改为直接由商务及经济发展局资助,近年则通过其属下的「创意香港」基金(Create HK),但并不隶属于任何行政部门。

电影节公司化后财政独立,也面临危机。香港艺术发展局的政府拨款总体减少,也相应削减了拨给艺术活动的开支,加上要兼顾对香港各类艺术团体和活动的资助,僧多粥少,电影节获得的支持被削弱了。

总监戚家基在2005年写到「尽管资源不增反减,我们却把目标定得更高。」艺术总监李焯桃则觉得「今年的形势更加险恶」,「单靠一年一度的电影节作维系,犹如杯水车薪」,「这也是去年电影节公司化后,立即推出每月放映计划的原因之一。」每月放映计划,最早是2004年7月至12月的「光影传世界」,仅半年就由于失去赞助无疾而终。

八年后,2013年开始的电影节「发烧友」(HKIFF Cine Fan)环节,是电影节公司经过几年努力向电影发展基金属下的创意香港基金申请的政府资助活动。除电影节当月,其他月份均会有不同焦点的放映活动,可看成是全年无休的另一个国际电影节。放映片目依然以策划取胜,某些电影节上大受欢迎的影片会在「发烧友」环节加映,而每一个导演专题,都是影迷和研究者不可错过的「补课」或「温习」的大好机会,比如四月的成濑巳喜男专题。

《女人步上楼梯时》

几乎每一季的「发烧友」都会有兼顾本土电影的「本地姜」环节。相比电影节要在不同场次之间奔走匆忙,「发烧友」只在香港艺术中心放映,时间上更充裕。职能上,「发烧友」可以看做是重拾起六七十年代的放映会的模式,让观众在「一顿自助大餐」之余,能有「细嚼慢咽」的选择,细水长流,培养观众。

用独立的代价去换更大自由,不少香港电影文化人士都觉得这是勇敢而必要的举动。香港电影节获得的政府资助无法与其他电影节,如釜山电影节相比,但却东突西破,尝试出许多新路子。

比如电影节因为时间安排,无可避免会错过部分柏林影展上的好片,就由夏日国际电影节负责打捞,加上部分新鲜热辣的康城影展入围影片,让观众先睹为快;也配合暑假,在节目策划上更偏重年轻观众的口味。

电影节本身也衍生出不少活动,教师工作坊、电影导赏团等,往往一天有十几个小项目运作下来,高度多样化是对策划者的高难度挑战。

香港电影节最早于每年六七月举行,然正值酷暑,热气蒸腾,许多访港影人为之却步。后来于第四届时改为三四月间举办, 与公众假期复活节重叠,如此则能从康城、威尼斯带来最新的电影,还赶上香港天气不冷不热的好时候。

事实上,这无心调整,却插柳成荫。时趋六七月,香港的政治气候也冲向高温,电影文化若成为战场,硝烟如何,难以想象。电影节持续通常超过两周,一般是十六天,今年改为十五天,放映电影二百多部。

曾试过放映片目突破三百,结果令影迷疲于奔命,之后都保持在二百多部。放映场地十多个,分布在港岛和九龙,都在半小时至一小时的车程内。

香港艺术中心坐落于湾仔。从湾仔地铁站出来,几分钟路程便看到与香港演艺学院比邻的一座明黄色小楼。小楼外,是奢侈的公众空间,几棵绿树,几张暗红色铁制长椅,围绕着时常更换的装置雕塑。

香港艺术中心

这里是吸烟者的小天堂,有路过的OL, 更多的是艺术工作者。在电影之间的间隙,偶遇某位影圈大咖,比如许鞍华,也是常有的事。艺术中心有展览厅、咖啡室、书店,一楼售票处旁会循例挂上香港国际电影节的节目表,以红点标注售罄场次,一目了然。

买票之余,顺便在一旁陈列架上搜罗各种节目海报、免费派发的出版刊物,回家慢慢制订观赏计划。地下一层就是时装文化品牌Agnes b冠名建造的单厅影院,正是香港电影节的主要放映场地之一。

从艺术中心出来,转战九龙旺角的影院,是从文艺走到草根。街头熙攘,鱼蛋烧麦摊档随处可见,从满街招牌的灯光中走入戏院,看毕一场电影,哪怕是午夜场,也是热闹依旧。

电影节能将每日的最晚一场放映排到十二点之后结束,还设有「我爱午夜长」环节,全因香港是一座不夜城。香港在地电影体验最精彩的部分,必然包括夜场结束之后的茶餐厅吹水,点个常餐、宵夜照顾一下无暇医治的肠胃,再不然,找家甜品店,吃上一碗芝麻糊沟杏仁糊,挑剔一些的,要食潮州打冷,吃夜粥,或者饮夜茶,无一不能满足。

饭食之间,嘈杂声里,聊聊好看的不好看的戏,说说明天自己的看片时间表,然后在街角一列列红VAN中,跳上一架,高速穿行于满街游光夜影,回家去。而国际电影节的工作人员在这个时间也才能吃上一日中最放松的一顿,整天监场,确保放映、字幕无事故,许多场次的问答环节有主创到场,现场一定提供中英双语实时翻译等等。

如果没有旺角夜晚霓虹招牌的干劲十足,电影节体验也会冷清许多。旺角的草根,与湾仔的文艺,同属于私人运营的场地,毫无官气,却撑开电影节城市背景的两种气质维度,游走其中,这种满足,自是其他城市无可取代的。

真正电影节的赶场客,影视制作公司、电影节选片人、电影工作者等,会将日程表调至国际电影节前一个星期。香港国际影视展Filmart堪称业界年度盛事,与电影节放映、亚洲电影大奖等多个活动合在一起,才算是国际电影节的全盘运作。

一年的其他时间,国际电影节还策划着夏日国际电影节、德国电影节、电影发烧友等活动。Filmart年年都是在香港会展中心举办,参展商之多,运作之严谨专业,亚洲首屈一指。

各国人士鱼贯穿行于展厅,秩序井然。每天各大影视公司安排的试映可达十几场之多,小部分香港国际电影节上映的影片会先在业内作小规模放映。而我这样的影迷,最喜欢香港亚洲电影投资会HAF,可以看到许多酝酿中的电影项目在寻找制作伙伴。

HAF每年现场派发的项目信息手册厚厚一本,记录了导演的想法、故事设定等。看到这些雏形中的电影,几年后或会于大银幕呈现,也是有趣的事。

就好像我们总是会问,香港电影死了吗?香港电影出路在哪儿?2015年香港电影金像奖的候选片目减少到五十部以下,评审甚至有无片可选的痛苦感觉。香港国际电影节并没有此种担忧,以数字来看,每年的观影、观展及其他活动入场人次总计60万左右,单计观影人次,则达七、八万之多,足以保障其文化活动旗舰的地位。

但近几年杂音渐起,有指本地焦点影人专题屡有重复等,可见香港本土电影工业的萎缩,对电影节也是有影响的。

谈及此点,李焯桃认为,书写当下仍然是电影节最有意义的事。「当下」,人,地点,和时间。即便我城的地域特性消失,这里的人与时间依旧见证着历史。

香港国际电影节艺术总监李焯桃

我恍然想起与电影节不那么相关的保卫天星码头的活动来。小小天星码头,因着保卫活动,而留下声音、文字、影像,获得更浓墨重笔的存在。最后天星码头还是拆掉了,但对这件事的记录却留存了下来,人和时间都留存下来了。

李焯桃提到的「当下」,会成为未来的过去,当然具有历史价值。我觉得这种眼光是准确的,他在乎正在香港发生的一切。好比电影节有三十九年的「日记」,可以留给局外人去追溯,这无论如何都是件了不起的事。

往期精彩内容

《万万没想到》为何口碑失守?也谈谈网剧大电影该怎么拍

HBO最伟大20部美剧,看到前三我对《权力的游戏》排第四表示服气

《欢乐颂》三观不正?因为观众的三观也不正