波叔今天要讲一封信的故事。

这封信是在106年前,1911年4月24日,匆匆写下的。

信写在香港,寄往的地方是福州。它被人看到,是几天后的事了。收信人是一个23岁的年轻女人,她是一个5岁男孩的妈妈,又已经大腹便便,准备迎接第二个孩子。

信是丈夫写来的。开头很亲热地叫她的名字,“意映”。但接下来的第一句话就让她泪流满面:

吾今以此书与汝永别矣!

吾作此书时,尚为世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。

不是开玩笑,不是恶作剧。她的丈夫真的不在了。

他是

林觉民

。

1

一百多年前的中国,还是清朝。

但人人都知道,朝廷已经风雨飘摇,就看谁推倒最后的一块砖了。

还有,用什么方式推倒。

有人提议慢慢来,和朝廷好好商量。有人倾向下猛药,用血与火说话。后面那类人,叫“革命党”。

林觉民就是个革命党。

13岁那年,家里让他参加科举考试,试卷发下来,他只写了“少年不望万户侯”七个大字,就交卷走人。

15岁到官立学堂念书,他领导了几次学生掀起的风潮。

20岁去日本留学,读的是庆应大学。他特别擅长演讲鼓动。有一次,来自中国的留学生聚在一起,谈起中国内忧外患的现状,有人叹息流泪。他说:

中国已到危险关头,大丈夫只有一死报国,为什么要仿效古人那样相对哭泣呢?我们既然自认为是革命志士,就应该站起来仗义执剑,争取解决根本问题。这样,危如累卵的局面,或许可以得到挽救。凡是有血气的人,能够忍受和坐视第二次亡国的惨状吗?

他在日本参加了

同盟会

。这是一个宣告要通过暴力手段推翻清朝的革命党,就是要打仗、要杀人、要流血,它的创立者叫孙中山。

他学的是最无关现实的哲学,却早就下定决心,愿意做最危险的事。

但这个世界,对林觉民还有一丝牵绊。

2

18岁那年,他就成亲了。妻子是小他一岁的

陈意映

。

林家是书香门第,陈家是名门望族。这是一桩好婚事,家庭满意,小夫妻也满意。

林觉民说过:

吾妻性癖,好尚与余绝同,天真烂漫女子也!

新婚燕尔,他们俩喜欢挨着坐在新房里,手拉着手,一起看窗外月色掩映梅花,低声说一些只有夫妻之间才能领会的私房话,“何事不语,何情不诉”。

他在家里办诗社,鼓励女眷们读《红楼梦》,给她们讲国际大势,发动她们放开缠的小脚。那里面自然少不了陈意映。

成亲第二年,他们俩就生了一个儿子,取名叫

林依新

。

那两年,是甜蜜的两年,安稳的两年。

实际上,在福州过着神仙日子的林觉民已经开始投身革命。但他从来没有对陈意映说过这件事,他怕妻子为他担心。

这成为几年后他给她留下最后一封信时最后悔的一件事。

吾生平未尝以吾所志语汝,是吾不是处。然语之,又恐汝日日为吾担忧。吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所忍。

是啊,如果当时他能把自己最大的理想也倾述给她听,那该多好。

3

丈夫离开家去日本留学后,她就守在家里,做着闺愁的妻子、尽孝的媳妇、养育的母亲。

他们俩住的是一座两层的小楼,楼前种植了芭蕉和梅花,有个名字叫

“双栖楼”

。可惜人不如楼,夫妻不能双宿双栖。

林觉民故居的林陈二人雕像

林觉民故居的林陈二人雕像

她会时不时想起丈夫说过的情话。他说过,与其我先死,不如你先死,因为你身子弱,一定不能承受,我不忍心让你这么痛苦,不如让我来承担这份悲伤。

如此奇特的表达方式,一开始让她有点生气。后来才慢慢理解了丈夫的想法。好吧,那就不生气了。

留学期间,丈夫也回过家。转眼间,1911年的春天来了,本来不该是他回国的日子,可不知为什么,他竟然又回来了。

公公惊讶地问,你怎么这时候回来了,也不事先说一声。

丈夫说,学校正在放樱花假,他陪几个同学回国,去江浙一带游玩,就在家呆十天。

不管怎么样,能回家就是好事,虽然丈夫的表现有点怪怪的,看着怀孕的她隆起的肚子,总是欲言又止。

她想起刚成亲的时候,丈夫有一次离家出走,终于回来时,她哭着对他说,今后远行,一定要告诉她,她愿意跟着她,哪怕是天涯海角,去哪里都愿意。

他那时候答应了她。

现在,他是不是又有什么事瞒着她呢?

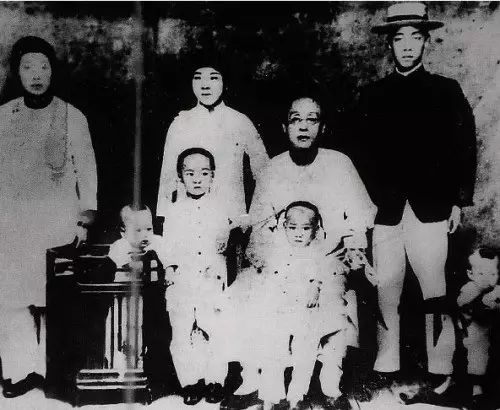

林觉民全家福

林觉民全家福

4

陈意映想不到,林觉民这次回国,是抱了必死的决心。

还在日本时,同盟会的第二号人物黄兴写信告诉他,同盟会的同志们正在筹备在广州起义。他马上决定回国响应。

坐船到香港,黄兴一见到他,就高兴地说,你来真是天助我也,筹划这样的大事,没你不行。

黄兴

黄兴

同盟会指派给林觉民的任务,是回福建召集更多的参与者。

他这才会出现在家门前。

在家的十天里,他一次次产生把一切告诉妻子的冲动,毕竟这一去,生死未卜,这时候不说,就永远没有说的机会了。

更何况,当年他还向妻子许下了承诺。

但是到最后,他依然没法说出口。

前十余日回家,即欲乘便以此行之事语汝,及与汝相对,又不能启口;且以汝之有身也,更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。

这种想说不能说的煎熬,你能想象吗?

5

只有短短的十天。

林觉民固然知道这也许就是他和妻子相处的最后十天,但陈意映却蒙在鼓里。她即使猜到将有什么事情发生,也万万想不到这是诀别。

他们就这样分离了。

4月23日,林觉民到达广州。4月24日,他到香港迎接两位同志。

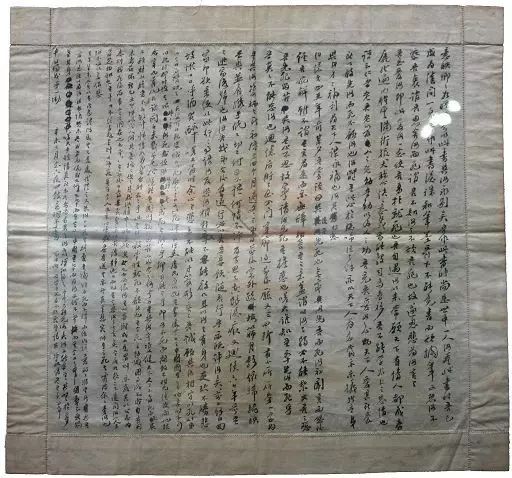

那一天晚上,别人都睡着了,他点起灯,拿起笔,在一大块白色正方形手帕上开始写下:

意映卿卿如晤:……

他写了一个通宵。

他怕她不理解他,不知道她对他的深情,以为他竟然忍心抛下她。

他都懂。他是爱她爱到最深处的。

但为了中国的命运,他宁可牺牲自己的生命,牺牲她的幸福,牺牲一个美好的家庭,换取一个微不足道的进步。

那她呢?

从来不信鬼的他只能寄望于世界上真的有鬼,好让他的鬼魂可以陪伴在她身边,用哭声应和她的哭声。

吾居九泉之下,遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲!

这一封“与妻书”,里面一共有

61个“吾”字,53个“汝”字

。满纸缠绵温柔,却又坚忍无惧。

《与妻书》原件

波叔还给大家找来了《与妻书》的白话版,推荐每位菠菜都读一遍,文字太长,波叔做成图发到Up里面了:

第二天,他把信交给一个朋友,交代说如果我死了,就帮我把信带到。

除了给妻子的信,还有一封给父亲的“禀父书”。很短,只有两句话:

不孝儿觉民叩禀:父亲大人,儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳。然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。

然后,他就毅然向广州去了。

6

形势很不好。半个月前,同盟会的温生才刚刚刺杀了广州将军孚琦,被捕杀害。广州城内山雨欲来风满楼。

起义所需要的物资和资金也久久不能到位。一切都不是好兆头。

但箭在弦上。

4月27日,下午五点半,起义开始了。

林觉民是160人组成的“选锋队”之一员。他跟随黄兴攻入督署,却找不到总督张鸣岐,才知道中了埋伏。

起义失败了。他受伤被捕。

他被关押了几天,一口水都不肯喝。张鸣岐和水师提督李准审讯他,他趁机对着在座的广东官吏宣传革命思想。怕他们听不懂普通话,就用英语讲。还用纸笔一口气写下几千字,写到激动的地方把衣服都解开,用手捶打自己的胸膛。

这样的人活着,一定会威胁到朝廷的安全。

必须杀。

林觉民就被枪杀在广州的天字码头。后来和广州起义的死难烈士一起合葬在黄花岗。

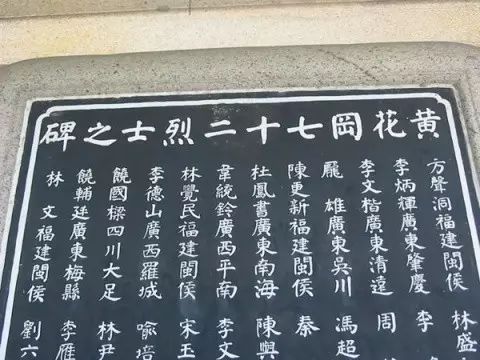

这就是

“黄花岗七十二烈士”

。

他才24岁。

7

他的岳父陈陶庵正在广州做事,最先得到了这个消息。老丈人大惊,马上派人用最快速度送信回福州,让家人赶快避难。

陈意映忍住悲痛,卖掉“双栖楼”的祖屋,带着一家老小搬到别的地方。

有一天早晨开门,门缝中塞了一包东西,打开一看,就是“与妻书”和“禀父书”。

不敢想象她看到是什么样的心情。

我们只知道,丈夫牺牲不到一个月后的5月19日,陈意映就早产了。

林觉民的遗腹子也是一个男孩,取名叫

林仲新

。

他在信里说过,如果是男孩,就教导他继承父亲的遗志,

则我死后,尚有二意洞在也,甚幸甚幸!

意洞就是林觉民的字啊。

但这都是他安慰妻子的借口罢了。两年后,才25岁的陈意映就离开了世界。

再过两年,9岁的大儿子林依新也夭折了。

林仲新由祖父抚养成人。林觉民已经预料到,“吾家后日当甚贫”,林家后来真的过得很清苦,就靠变卖家产过日子。

不过他也说了,穷也没什么要紧,“清静过日而已”。

最重要的是,能实现他说过的那个理想:

以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。

8

那封信就这么流传下来,成为仁人志士为救中华所做的一切牺牲之中,最打动人的一个文本。

就在林觉民献出生命的那一年,清朝终结了,民国成立了。

今天我们习以为常的生活,并不是天经地义的。这一百多年,无数中国人一直在为追求这样的生活而付出种种代价,包括生命。

林觉民这样的人不是不爱自己,不爱亲人。相反,他就是因为太爱,而做出如此选择。

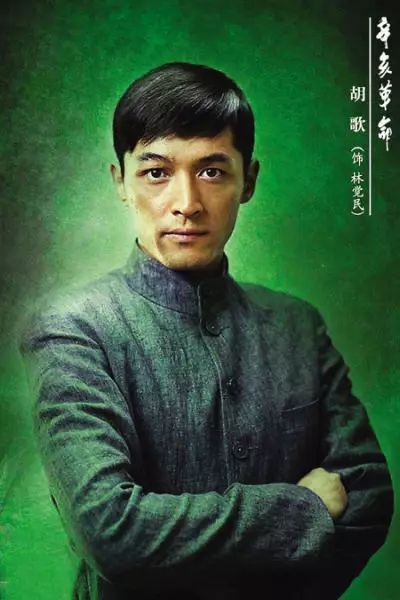

他们俩的故事,有人吟唱,有人演绎。童安格唱过《诀别》,齐豫唱过《觉》,胡歌演过他,王柏杰也演过他。

一百多年来,人们忘不了林觉民和陈意映。再过一百年,仍然忘不了。

这是最感人的情书。

这样的爱,将会永恒。

想听《与妻书》的,波叔给你们找了一段胡歌扮演林觉民的视频,点击阅读原文就能观看。只是,别哭伤了。

今日心情 悲伤

吾至爱汝!即此爱汝一念,使吾勇于就死也!

《你也许看过这个女人的第一寸肌肤,有人把她劫走藏了两年》

《为了美,他去死》

——菠菜说——