这是《活着》栏目第721次推送

1978年至1991年,是改革开放的初期。此间,思潮涌动,举措迭出,改革理论和开放事业阔步前进与徘徊后退并存。

身在其中的青年,是改革开放的亲历者、弄潮者和实践者,有一种纵身入激浪,千里竞自由的气势。

值此改革开放40周年,我们跟着老摄影家张兆增的历史照片回到那个时代的北京城。

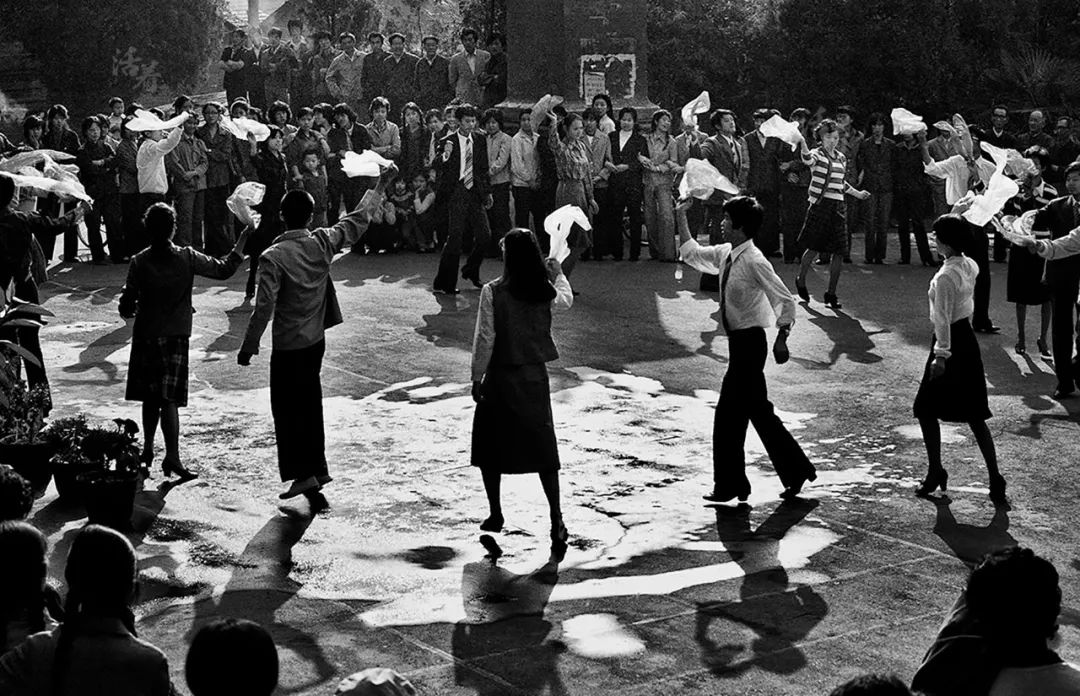

故事,就从一支交谊舞开始。

那时,交谊舞仅在小范围里,男女之间私下保持着距离,迪斯科更是时髦到极致的年轻人才敢为之的体验。

张自忠路1号,1980

改革开放第一年的除夕夜,被禁多年的交谊舞第一次出现在人民大会堂的春节联欢会上。大会堂里舞禁初开,民间的舞会也悄然流行。

1980年5月,人民大学书报资料社团委举办“五四”青年节活动。这支《青春圆舞曲》原本是青年男女手拉手围成一圈跳的集体交谊舞,但大家还没摆脱“授受不亲”的束缚,不敢在大庭广众之下手拉手地跳舞。

最后,团委书记灵机一动,让每个年轻男女手拿一条纱巾,既掩饰了大家不好意思的神态,也活跃了现场气氛。

地坛公园,1987

到了1980年6月,时风陡转。公安部和文化部联合下发了《关于取缔营业性舞会和公共场所自发舞会的通知》,将跳交谊舞视为“舞姿低级庸俗、伤风败俗”的娱乐项目,并对营业性舞会的主办者给予治安处罚,严重者以“妨害社会管理秩序罪”追究刑事责任。

许多公园门口都张贴着“禁止跳舞”的告示。专职负责驱赶跳舞者的公园管理人员需要骑着自行车在园内巡查,遇见跳舞者就要训斥一番。

宣武门街心公园,1987

1987年已是改革开放的第八个年头。当年2月,国家第一次明确肯定,“举办营业性舞会,是我国经济发展和人民物质文化生活水平日益提高的一种客观需求”,要求“各单位要积极为大龄未婚青年和个体、专业户、待业人员组织专场舞会活动,为他们解决婚姻问题创造条件”。交谊舞磕磕绊绊,潮起潮落,直到此时才真正被放开。

1978至1991年的改革开放初期,是自社会主义市场经济体制建立之前的时期。这一支交谊舞就好似改革进程的缩影,此间思潮涌动,举措迭出,改革理论和开放事业既有阔步前进,也有徘徊后退。

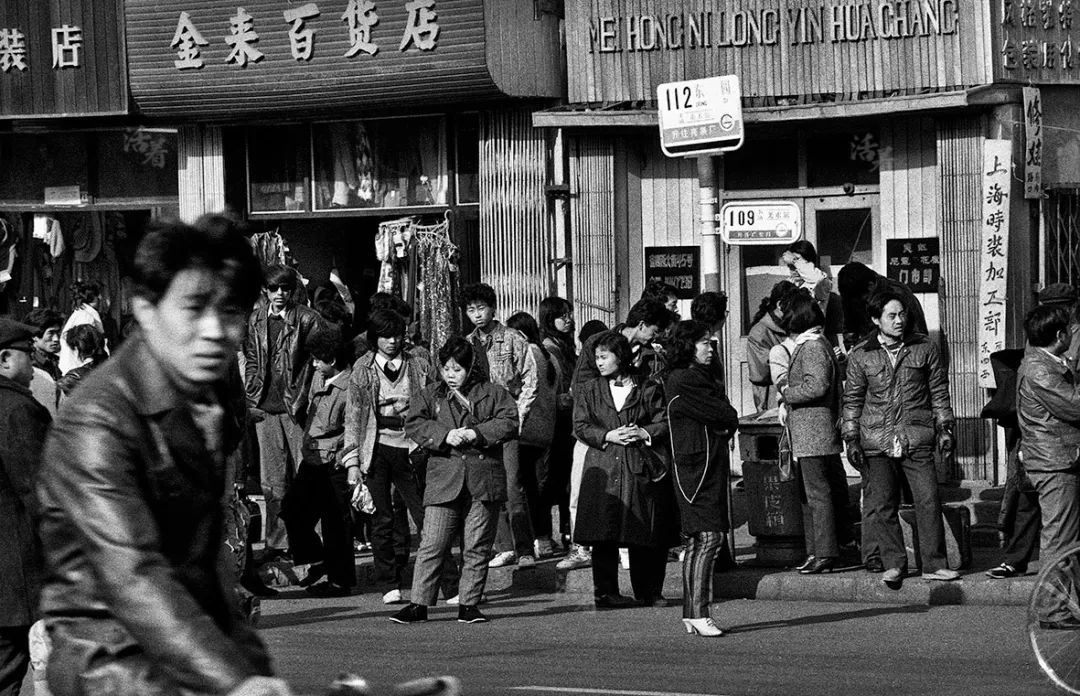

北京街头,1986

“倒爷”在上世纪60年代被称作“投机倒把”,四清运动中“投机倒把分子”是要被绳之以法的;70年代叫“二道贩子”,也是见不得人的勾当;到了80年代,就有“倒爷”这一毁誉参半的称号了;到了现在,“倒爷”有了一个近似的新称号——“代购”。

改革开放初期的“倒爷”刚刚起步,没有资金,不具备规模条件,创业辛苦。挤火车硬座、背大编制袋,几乎成了倒爷们倒买倒卖的共同道具。改革开放40年的历史中,“倒爷”是值得书写的群体之一。就是这些数以百万计的个体户、倒爷、小作坊、集体工厂,以“蚂蚁雄兵”的方式,推倒了计划经济体制的堤坝。

大钟寺蔬菜批发市场,1987、1989

(←左右滑动看全部2张照片→)

改革开放初期,北京市有三大蔬菜批发市场——大钟寺、新发地、岳各庄。其中大钟寺蔬菜批发市场还是改革开放后我国第一家农民自办的大型批发市场,经营批发26个省、直辖市、自治区近600个县的时令疏菜。这对当时饱受短缺经济困扰多年的老百姓来说,无疑是一个令人欣喜的利好消息。

而从批发市场到百姓家门口这个距离,也成为了一大商机。于是,北京一些无业者、上夜班的职工、寻找第二职业挣钱门道的市民,甚至进京淘金的农民,看到了“菜篮子”的商机,开始菜贩子的生意。

这批菜贩子天不亮就到批发市场排队,用最低价格批出蔬菜,再用三轮车运到街道、小区小市场里,加价卖给市民。这些挣辛苦钱的菜贩子很快就掌握了市场规律,什么菜好卖、受欢迎,什么菜利润高,什么季节卖什么菜,了如指掌。

隆福寺商业街,1986

金街、银街,上世纪80年代京城哪条街也比不上隆福寺大街。

当时,北京著名的商业区如王府井、西单、大栅栏等大多是外地人去的地方,而京城老百姓一到周日就逛隆福寺。

在这条全长632米的街道两旁,商铺一家挨着一家,店铺内销售的是当时最前沿、最时尚的港台、广州、深圳的商品。店内布置华丽、光鲜,邓丽君等港台明星的歌声风靡一时;店门前挂着一串串流行的蛤蟆镜、太阳伞和各种磁带。

除了购物之外,很多人是来感受扑面而来时尚生活气息的。

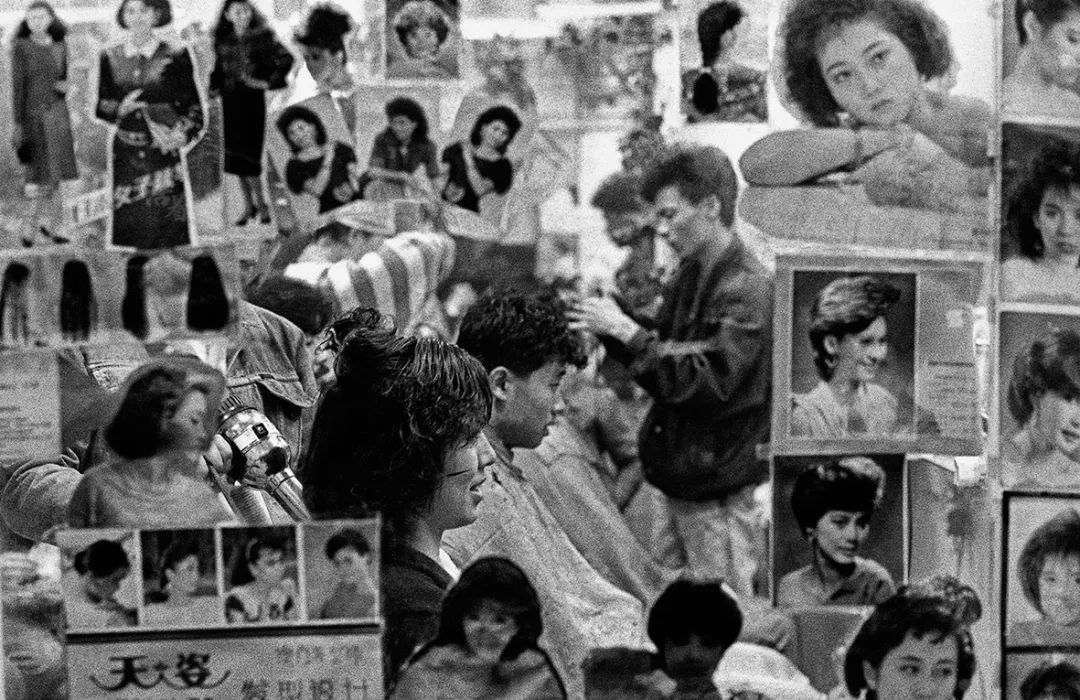

改革开放前,,男女老幼都被“蓝、黑、灰”笼罩着,男人短发“运动头”、女人 “马尾辫”。因公出国等需要烫发的,还要有单位开的证明信。

东四美术馆后街,1983

随着改革开放的兴起,发廊成为最早传入北京的一个开放新潮的标志。

港台发廊刚流入北京时没有几家,被人们视为时尚标签,与老理发店风格截然不同。其特点是装修时尚,门脸霓虹灯闪烁,悬挂出旋转的三色灯,老远就能看到。发廊都在橱窗玻璃上贴满港台明星留着各种俏丽发型的大头像,以招揽生意。

当时能去发廊造型、理发的,几乎都是最早拿着大哥大手机那样有身份的人。

北京劳动人民文化宫,1980

在改革开放之前的那段特殊时期,军装是年轻人的时尚追求。到了80年代,人民思想解放,给生活带来的最早变化就是衣着服饰从色彩单调向绚丽多彩发展,统一化向个性化发展。

彼时的时装表演还没有T台,只是普通的舞台,灯光简陋。模特的走台不算专业,服装也谈不上领时尚之先。但就是这样的时装秀,也让京城百姓大开眼界。

人们追求美的意识在苏醒,爱美之心在服饰上得以释放。

恋人们含蓄羞涩。约会看电影,两人出发时并不是一起相伴行,而是分头走,到电影院座位上才悄悄地牵上手。

故宫筒子河边,1983

上世纪80年代的爱情,在整个社会思想观念不开放的背景下,自由恋爱的气息已渐渐浓郁。

80年代中期,男女约会已经普遍存在,最常见的就是看电影。说是看电影,其实不过是找个说悄悄话的场所。夜晚电影散场后,有胆大者会到路灯照不到的小树林里,学着电影里的恋人那样亲热。

除了一起约会看电影外,更多的是鸿雁传书。爱情诗很流行,一些诗人的爱情诗集应运而生,许多青年的诗歌创作就是从此开始的。

恋爱一词在上世纪80年代虽然显得美好,但有时也很沉重。

“跟单位领导说说,借一间宿舍结婚行吧。”

“在你家东墙外接出一间房来,可以改成我们的婚房。”

“不行在院里找一块地方,盖个小房行不行?”

“双人床、大衣柜、写字台都齐了,五斗橱找我们厂会木工活的李师傅给做一个,差点也没关系,反正有大衣柜装东西就成了。”

“结婚办酒席,我叔是厨子,带几个人,搭个棚就行。”

西四,1984

当时,北京人每家的住房条件都不宽裕。一间屋子半间炕,三代人挤一间房是常事。

大杂院的老百姓结婚也简单,接亲迎亲的穿着随便,有什么穿什么,绝不为迎亲添置新服装,因为这笔开销没地方出。结婚特意选吉利日子的也不多,找个星期天,提前通知亲朋好友、同事、街坊,大杂院门口贴俩“囍”字,放两挂鞭炮,院里搭个临时大棚,摆上几桌;有关系的请个厨子,没关系的家中谁厨艺高谁就是厨师了;炒上几盘菜,亲友和贺喜的凑在一起,喜酒一喝,这婚您就算结了。

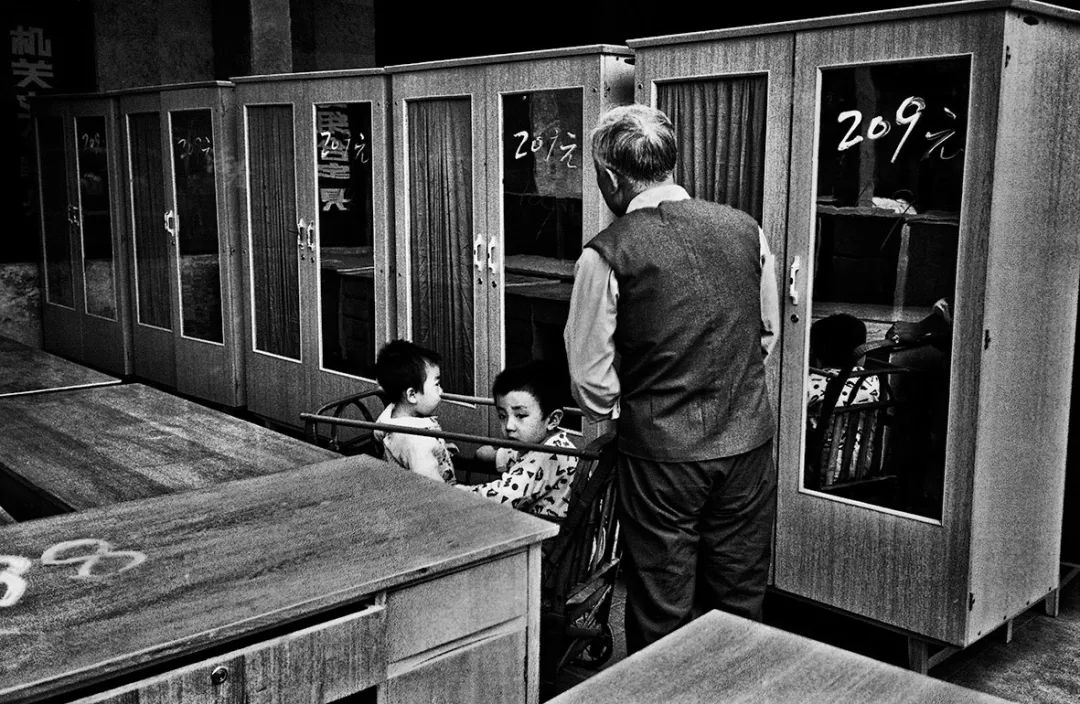

西四,1985

老张推着孙子又来到西四家具店。他盯着大衣柜和写字台,一来看看是否降价,二来看看有没有出新样式的。因为二儿子马上要结婚,这几条腿的家具成了老张的心病。

全北京只有屈指可数的几家国营家具店,西四家具店就是其中之一,是居住在城里的青年结婚置办家具的首选店。

尽管家具款式选择余地不大,但也不是谁都能买。其中大衣柜、写字台等体积大点的家具,只能凭票购买。上世纪70、80年代,年轻人结婚登记后,可以凭结婚证书领取一件家具票证,凭票证去排号购买。那个年代,年轻人结婚时家具配置一般都讲究36条腿,家具买够 36条腿说明家庭经济殷实,结婚够档次,而大衣柜、写字台就占其中的8条腿。

北京美术馆,1989

80年代的家庭,还没有什么家居装饰品,在墙上挂上一本挂历,既能看日期,又可欣赏上面精美图片,是家中一整年的高档装饰品了。图片内容多种多样,有书画作品,也有摄影作品,但以美女画像居多。在那个时代,挂历曾风靡整个中国,是年前馈赠亲友的最佳礼品。一年中,谁家里要是没有一两本挂历,就仿佛缺了点什么。

府右街,1989

盘腿坐在三轮车上的小男孩是北京普通人家的孩子,脸上满是抑制不住的喜悦,似乎想着到家后如何冻冰棍、冰西瓜……这台“三星级”180升的“风华”牌电冰箱,当时还十分紧俏,经常断档缺货。

普通家庭的电器无非是半导体收音机、电风扇或者手电筒。条件好的可能有台“板砖”式录音机,或者9英寸牡丹黑白电视机,或者单门电冰箱。谁家要是添置一大件,一定会引来街坊邻里围观;谁家要是电视机、录音机、电冰箱三大件全有,一定是个“万元户”。

北京劳动人民文化宫,1986

80年代,生育子女后的家庭被动员领取“独生子女证”。领证后,政府每月奖励5元钱的独生子女费,在每月发工资时一同发放,直到独生子女18周岁为止;独生子女的父母退休时,单位还一次性奖励其独生子女费1000元。

当时,适龄的50后、60后这两代人面对的计划生育政策严格执行的时期。

工人超生的,开除公职;农民超生的,收回土地,扒掉房子。为育龄妇女做绝育手术的活动也如火如荼地进行。

新街口外豁口,1983

80年代初,中国实行的是每周六天工作时间制度,周日非常重要,许多要干的家务事都要等到周日休息这天来落实。

这是周日北京年轻三口之家的缩影。50后的父亲骑车带着母亲,儿童车上坐着80后的儿子,妈妈用手牵着儿童车的车把。一家人的灰绿蓝的装束,儿童车的款式,母亲背的书包和烫过的发型,都是那个年代的生活写照。

周日的北京胡同,到处演绎的都是民生、民情、民愿的实况真景。

恢复高考的制度,为被耽搁十多年宝贵光阴的无数青年打开了一扇理想的窗户。但由于长期没有正规和系统的学习,抓紧补习初、高中知识,成为他们最急迫的事情。

天坛公园,1983

1977年9月,教育部在北京召开全国高等学校招生工作会议,决定恢复已经停止了10年的全国高等院校招生考试,以统一考试、择优录取的方式选拔人才上大学。

边工作边学习成为青年们奋斗的一种模式。在农村插队的,收工后在炕头上读家长寄来的数理化书籍;在工厂工作的,下班后挎包里装满书和草稿纸,奔向补习班。每周日,公园里不多的长椅、石凳和台阶上,总能看到学习的情侣和小夫妻。因为他们在三代人挤在一起的拥挤的家里,没有学习的空间。当时,到北京公园内复习高考的大龄青年,比公园晨练、游玩的老人都多。

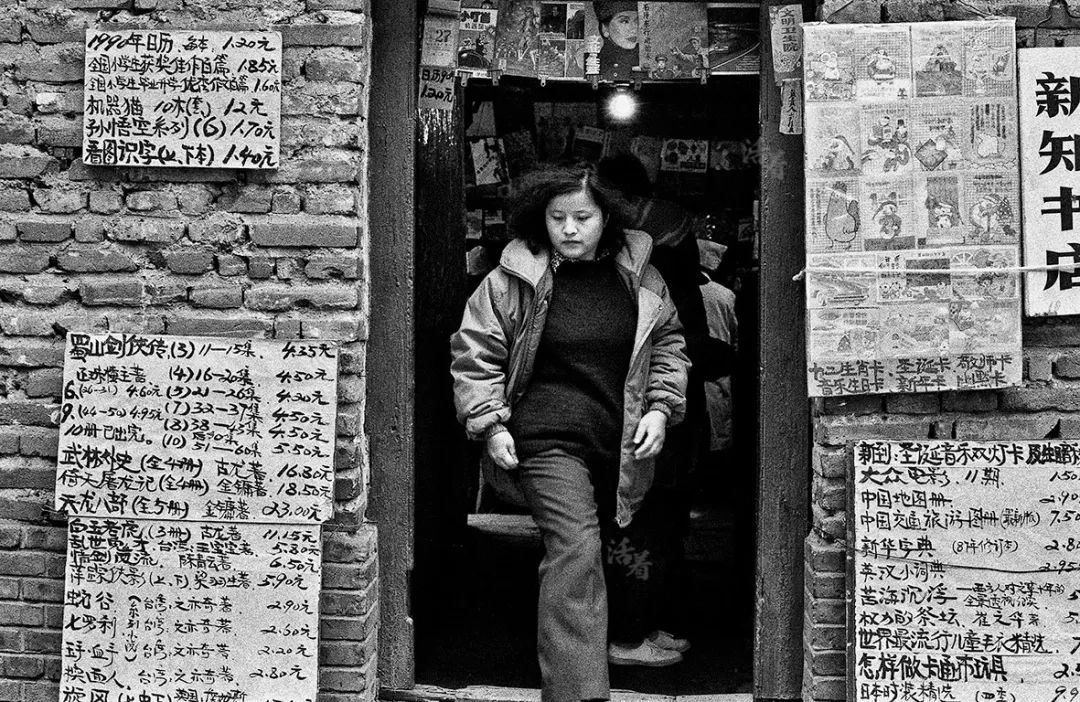

东四,1989

改革开放后,春风吹遍大地。从被禁锢多年的牢笼中挣脱出来,人们渴望读书的激情迸发出来了。著书的、售书的、读书的,在那个年代异常火爆,各种书店也雨后春笋般在京城大小街道和胡同中诞生。

,这家“新知书店”的招牌很小,房子是碎砖头盖的,面积不大,也很破旧,屋内灯光昏暗。但是,这里的图书种类很多,而且价格便宜,既有1~2元的,也有二、三十元的,满足了不同读者的需求。在求职热的那个年代,这样的便民书店,北京民众很欢迎。

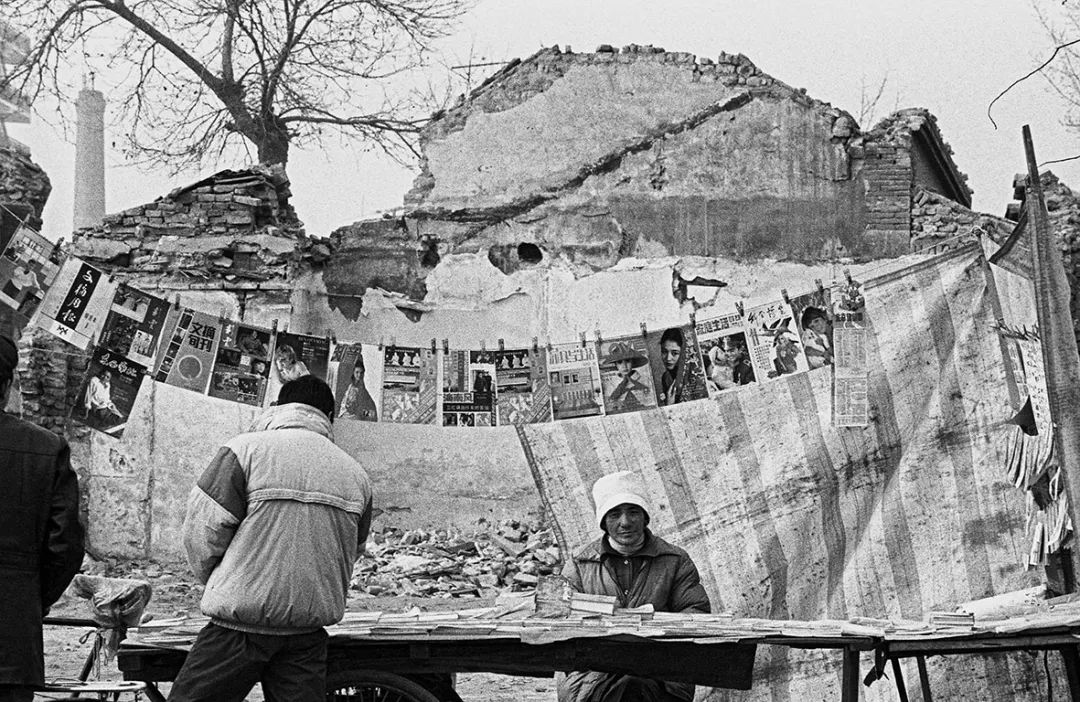

黄寺大街,1989

五花八门的报纸也如雨后春笋般出现。一时间,大街小巷支张床板、搭个架子、推一辆平板车、地下铺一块毯子,就摆上地摊卖起报刊书籍。

那时摆书摊挣钱,一些小报上的“裸”、“情”、“血”字大标题格外夺目,耸人听闻;领袖人物、尘封历史、高层秘史等事件也被大肆渲染,成为书摊上的一大卖点,被人们当作茶余饭后消遣的话题。

当时北京闻名的书摊有:高品位的美术馆书摊,以学生、教师为受众的甘家口书摊,尝试与出版商合作做书的甜水园图书市场,另外,人民大学的东门,海淀魏公村邮局路口、动物园服装市场等地,也曾经出现几个有特色的书摊。

60年代打鸡血;70年代喝红茶菌;80年代练气功。

10年一个变故,10年一种形式。包治百病的心态作祟,却很少有人去寻找科学的方法,反而被伪科学所迷惑。

地坛公园,1986

80年代末,全国忽然刮起了一股全民练气功的风潮,以致形成了“不练气功就不懂健康”的氛围。

鼎盛时期的气功迷练者有6000余万人。那个时候,最畅销的杂志和文学作品都有研究特异功能的,社会上也出现了各种传言和众多所谓“气功大师”。

领导肯定,专家力挺,媒体炒作,科研机构配合,一时间热潮滚滚,其中很多“国”字头的单位出面成立了研究气功的专业机构,甚至中医研究院在1983年成立了气功研究室,1986年设立了“气功学”硕士学位。

人定湖公园,1984

“气功大师”的带功报告人多达几万人,在雨中穿着雨衣自发舞动,会场爆满。还有师礼弟子反复磕头,更有甚者佩戴大师的像章,认为和师傅的能力连通着,能增加功力并得到保佑。

有走火入魔者放弃家庭、事业,只为追求“特异功能”和“长生不老”。许多家庭因此失去了正常的生活,甚至有人练功导致精神分裂或死亡。伪科学经不住时间的考验,到了90年代,气功就消失了。

童年的快乐时光就是玩,但玩的差别很大。有条件的孩子学习琴棋书画,条件差的就在胡同拍元宝、弹玻璃球、

跳皮筋。

陶然亭公园,1986

“我有手表,你有吗?”

“我没有,能看看你的吗?”

“看吧,别弄坏了……”

陶然亭公园里,一个女孩戴了一块塑料玩具表,另一个女孩羡慕地掀开她的袖子看,像发现宝贝似的好奇,彼此都小心翼翼。

那时,童年可玩的玩具少得可怜。男孩弹玻璃球、拍三角、推铁环等;女孩子丢沙包、跳皮筋、跳房子,最爱玩的是欻拐。快到过年时,家长才会给孩子买上一个玩具,作为过年礼物。

当时最流行的玩具,男孩子是木把长枪,女孩子是塑料小手表。虽然都不贵,但在那个年代不是谁都舍得给孩子买的。一个玩具能让孩子玩上半年,而且还像看宝贝似的舍不得玩。

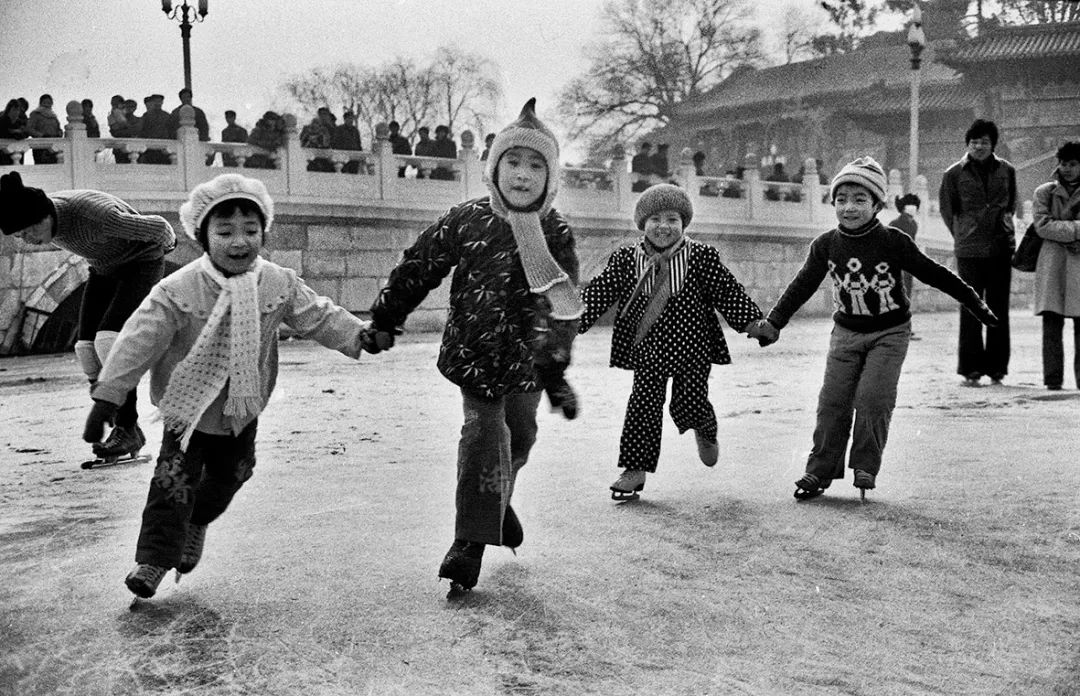

北海公园,1982

在北海公园冰场,手拉手滑冰的四个孩子,从穿着上可以看出是当时富裕人家的孩子。她们都戴着毛线帽子、毛线围脖,都是越冬的成套装束。在当时,能穿上毛衣、成套的外衣,都是让同龄人羡慕的。

如果家境一般,孩子们会坐爸爸制做的简易冰车,也有的在棉鞋上绑根铁条滑冰,还有的穿双塑料底的棉布鞋在冰上一步一步出溜着玩儿。

西四,1984

上世纪80年代,是继上世纪60年代之后全国学习雷锋最火热的时代。学雷锋的标语和宣传画,尤其是以孩子形象为主的宣传画,在许多城市最繁华的地带触目可见。

在那个时代学雷锋,每个年龄段似乎都有各自的主题,尤其小学生更为显著。学校倡导大家做雷锋式的好少年,“做好事不留名”。小学生做了好事,统一留名是“红领巾”。

帮扶老人过马路、帮助军烈属、残疾人扫地、擦玻璃等是学雷锋活动中的固定项目。

在80年代的电视节目中,曾见识了日本的交通拥堵,道路水泄不通,机动车刹车灯一片红。国人心里,既羡慕资本主义国家的发达,又庆幸我们的道路畅通。