顺时针研习历史,逆时针解毒世界

微信公众号:历史研习社

原创-N0.1125

作者:殷九洲

审核:任逸飞 编排:风晓暮

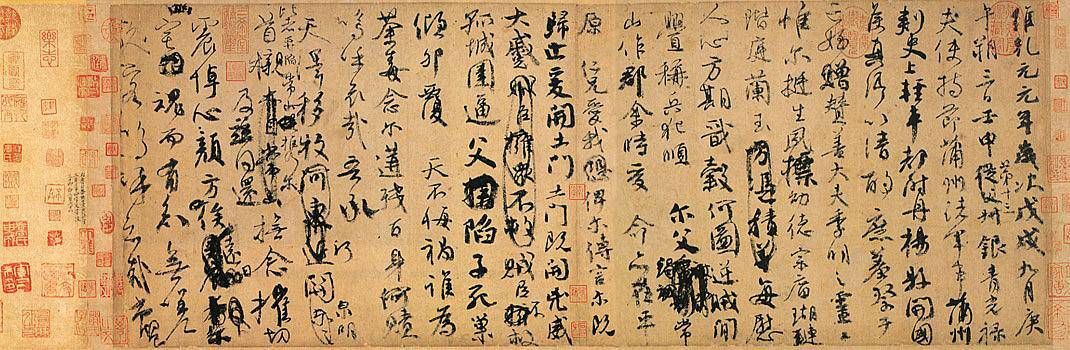

最近,台湾故宫博物院向日本东京国立博物馆出借“国宝中的国宝”——颜真卿《祭侄文稿》一事,在网上炸开了锅。

作为唐代大书法家颜真卿的传世真迹,

《祭侄文稿》

收获如此高的关注度,不仅因为它素有

“天下第二行书”

的美誉,更因为颜真卿这篇书法背后是颜家一门忠烈抵抗安史叛军的泣血历史,笔力万钧,可以说每个字都浸润着无上的

“精神气节”。

▲

颜真卿《祭侄文稿》

这份无价之宝自2008年台北故宫“晋唐书法展”后已有十年未再对外展出,连台湾人都无缘欣赏的

国宝

为何说借就借了出去,而且还是日本?

尽管台北故宫方面出面澄清,表示出借《祭侄文稿》是三年前就谈定的正常“文物交流”项目,但联系到最近新任台北故宫博物院院长陈其南有关“故宫台湾化”、开建“日本馆”等一系列争议言论,一些网友倍感此次出借大有拿着

“国宝”搞“媚日”之嫌。

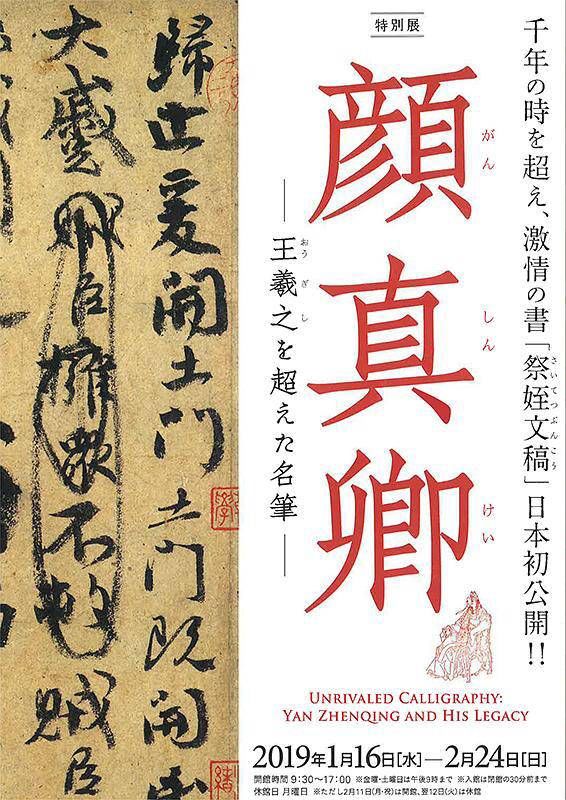

▲东京国立博物馆“颜真卿”特别展海报

为什么台湾岛内总有些人对“媚日”不以为忤,甚而至于要认日本作“父”呢?

这还得追溯到晚清的历史,1895年,甲午一役,台湾易手,以日本侵占台湾为时间节点,台湾与大陆共享的历史记忆逐渐模糊,岛上居民的身份和文化认同经由长期的殖民统治而异化。

正如台湾新生代作家朱宥勳所说的:“日据时期作为文化背景和历史元素,已渐变成某种台湾的美学乡愁,曾经被斩断、但重又被挖掘指认的,台湾式优雅的起源。”

『

▼

』

“哈日”、“恋日”、“亲日”:

台湾人“日本情结”的三个面向

今天当我们走在台湾的街头巷尾,总仿佛有种

置身日本的恍惚感。

建筑是凝固的记忆,无论是基础建设还是居民住宅,日据时期遗留下来的和风建筑在台湾随处可见。语言是交流的媒介,而在台湾的饮食习惯和娱乐生活中,很多日本词汇也已直接转化为台湾话来使用,如便当、看板、注文、中古车、幼稚园等日语都内化为台湾的本土语言。日本品牌、商店甚至电视频道都稀松平常、遍地可寻,台湾商业文化无论是从企业的经营手段还是产品本身,都充斥着日本的影子,

岛民对日本有着特殊的亲近感。

▲日据时期建造的总督府,现为台北“总统府”

而在这一大环境下所形成的“日本情结”又可以分为三个层面:年轻一代的

“哈日”

与部分经历过日据时代的老一辈本省人的

“恋日”

,以及在兼有前两者的基础上形成的台湾社会所独有的

“亲日”

现象。虽然三者在“憧憬”和“向往”日本文化的坐标上有着共同的方向,但本质上依然存在着一定的差别。

年轻一代台湾人的“日本情结”,其核心部分是对表层日本流行文化的喜爱和痴迷,并进而延伸至对部分日本传统文化的好奇与亲近,甚至在情感上产生对日本整体社会的肯定与向往,

这种“哈日”现象与其他地区出现的“哈日”热潮只是量的差异,并没有质的区别。

▲台北的“原宿”西门町

而对于老一代本省人的

“恋日”情结,与年轻一代则有所不同

,他们对日本情感的形成更多是基于“日据时代”切身的生活体验、“皇民化”教育、乃至与日本人互动的回忆和经历。他们中的多数人至今仍坚持说日语、写日文、拥有与日本人一样的生活习惯。在祖国认同缺位的情况下,日本文化成了台湾老一辈本省人“错置的乡愁”,这种“恋日”情结中

隐含了对“日本”的文化认同与身份认同。

上述“恋日”情结的极端表现就是

对成为“日本人”的期待与向往

,像李登辉一样前往参拜靖国神社、声称自己“二十二岁以前是日本人”、宣布“钓鱼岛是日本”的“亲日派”,则试图完全将自身等同于日本人,甚至希望台湾“回归”日本。

▲李登辉的媚日言论

总之,不同世代相互纠葛的对日情感一同构筑起了台湾社会的“日本情结”。

『

▼

』

亚细亚的“孤儿”

全世界几乎很难找到一个地方像台湾社会这样拥有浓厚而复杂的“日本情结”,即使同为日本殖民地的朝鲜半岛也不曾出现类似现象。台湾这种

独特的“日本情结”与台湾自身

特殊的历史遭遇,独特的政治发展历程以及多元的文化认同

都是息息相关的。

前面提到,台湾的“日本情结”根源于日本长达半世纪的殖民统治,且它在日本战败、台湾光复之时就出现了。抗战胜利后,

国民政府接管台湾

,

“去殖民化”和“祖国化”

成为治台的主题,国民党从政治、经济、教育、文化等多方面对台湾社会进行了彻底的民族化“革命”,故而

反日或对日本殖民文化和历史的反省与批判成为了当时的主要潮流。

然而好景不长,1947年

“二二八事件”

的发生,将外来政权与台湾本地社会之间的隐性矛盾一夜间爆发了出来。紧接着,1949年国民政府迁台,台湾本省民众对国民党政府的威权专制倍感绝望,在对“祖国”的失望与认同相互纠结的过程中,一些台湾人渐渐产生了对“日本时代”在思想和情感上的怀念情绪。

▲二二八事件

这种对“日本时代”的美好记忆本质上是通过

有意选择和忘却而形成的

,有着上述情感的台湾人会刻意将日据时代后期台湾社会那种相对井然有序的状况与国民党治下混乱不堪的局面作对比,在日本战时体制所实施的“皇民化”教育的影响下,透过“记忆”的选择和重构,不自觉地激发出台湾社会对日友好的感情,这也成为了台湾民间社会“日本情结”的滥觞。

虽然台湾的

“日本情结”

根源于殖民历史,但使这一情结得以存续乃至强化的

主要动因

,则是

战后台湾的政治经济结构。

身处东亚冷战旋涡中心地带的台湾,在政治和军事上,倚靠美国提供的安全保障,并与南韩、日本一起携手构筑亚洲的“反共”防波提;而经济上更是形成了依赖美日的美日台三角经贸关系,从资金、技术、工业原料到关键零件几乎都需要仰仗日本。

就这样,台、日之间经由美国的牵线搭桥,在政治、经贸、军事防卫以及安全保障上维持着紧密的依存关系,冷战时代台湾所处的现实环境,进一步温存且强化了殖民历史遗留下来的“日本情结”。

时间到了

1987年

,台湾社会解除长达38年的戒严令,两蒋时代落幕,这一年也成为台湾社会形态转变的关键时刻,在威权时期曾经隐藏着的“

日本情结”开始透过政治导向和大众媒体的宣传再度跃入人们的视野。

尤其是从李登辉到陈水扁执政的二十年,在民进党推动的以“去中国化”为诉求的“本土化”运动中,对日殖历史的美化和合理化成了构建所谓

“新台湾文化”

的重要内容,一些别有用心的“绿营”政客故意模糊殖民统治的本质,片面强调日本殖民统治对台湾现代性的贡献和功绩。

陈水扁