Sir最近看了不少院线片。

坦白讲,都没太多想说的欲望。

不全是差,有的还可以,但始终难以激动。

最好的结果无非是,

看过也就看过了。

今天,Sir想来点真货

(其实说过一次了)

。

我们是时候必须直视一个难以直视的词语。

再不说就真的来不及了。

慰安妇,一个在多年里,从未被忘记也从未被真正记住的群体。

仅中国,在1932年到1945年间,被二战日军蹂躏的女性,人数是

20万

。

到了2012年,公开资料显示,幸存的慰安妇只剩

32人

。

数字仍在减少,不该再被当做看不见——

《三十二》

这部以数字命名的纪录片,既简洁地强调了“抢救历史”的紧迫感,也是对时间和生命流逝的无奈叹息。

韦绍兰老人,就是那

三十二分之一

。

影片的43分钟,只不过是记录她人生,薄薄的一页书。

一页,就让你读出力透纸背的沉重。

历史的真相往往污秽不堪。

历史的痕迹又总是淡而又淡。

你会感觉到出奇的静。

纪录片以“山水甲天下”的桂林漓江打开历史的图卷。

山色空蒙,江水澄澈,树影婆娑,就是看不见一处人烟。

谁能想象这方钟灵毓秀的水土,曾经发生过什么?

应该说,《三十二》属于口述史。它请历史的亲历者,讲出在沉默的山丘中销声匿迹的秘密。

韦绍兰是桂林荔浦县新坪镇人,1944年被日军掳走,送到位于马岭的慰安所。

从那以后,她就成了一个我们所说的“慰安妇”。

广西马岭镇慰安所遗址

在纪录片拍摄的2012年冬天,她已经92岁了,家住在这间土瓦房里。

日子,静得不能再静。

导演也是静的。

他没有使用旁白,生怕喧宾夺主;不让配乐过度煽情;尽量滤掉镜头中的主观情绪。

提起“慰安妇”的话题,那些习惯性的激动情绪……

先打住。

让我们把注意力,暂时落在这个远离新闻宣传的小村子,一位老人的身上。

她佝偻着背,一言不发地走出村子,走过石桥,走上村级公路。

走到镇里,我们才知道,韦绍兰老人是去领一笔低保金。

一共90元钱,是3个月的。

然后,老人日常的一天开始了:煮饭,洗衣,挑水淋菜……

如果她不说,谁又知道她经历了什么?

过去了近七十年的事情,韦绍兰老人仍然历历在目。

她坐在床边,一五一十地向我们说来。

她的语言极其平淡,无多修饰,听不出太多的情绪。

但随着叙述的深入,你会发现,记忆是怎样牵动着她的每一条神经。

先是对战火连天的惊恐。

某个封藏的角落忽然被碰触了一下,掩面而泣。

嘴里继续说着,却不由自主捏紧了双手。

最后是怔然望向采访者,沉默,无言。

好像语言永远也没办法形容那件事,眼泪永远也滴不完心里的苦海。

她说,三个月后的一天,她趁着看守的日本士兵打瞌睡,背上仍在襁褓里的女儿,逃出了慰安所,噩梦这才结束。

……结束了吗?

在那三个月,韦绍兰被野兽们折磨;此后的一生,她被“慰安妇”这个身份折磨。

丈夫恨她。

一回到家,她就哭了。之前只知道害怕,没顾得上哭。

看到人回来了,丈夫却说她“到外面去学坏”。

婆婆和邻居都说,你别怪她,别怪她。丈夫怎么想也想不过,就躲着她,一个人闷声到山后去砍柴。

后来,她想到自杀。之前太害怕,也没顾得上想。

喝了药,被邻居救过来,才没死掉。

逃回家后,韦绍兰怀孕了。

丈夫骂骂咧咧,还是同意她生了下来,养大了。

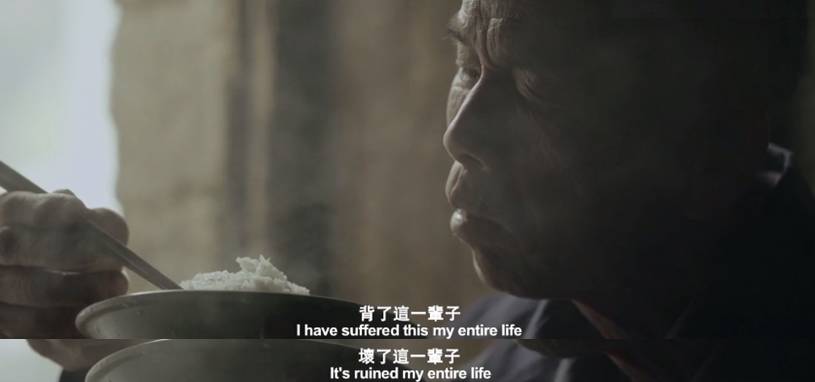

罗善学是在日本投降的那一年出生的。

知道了自己的来历,他从此就学会了,不能去要求什么。

罗善学说:“有碗稀饭就得了。”

他“讲过六个妹仔”,女方同意,家里人不同意。1981年,他决定不讲了,专心看牛,看一辈子。

早就知道会这样。从小罗善学就被同学孤立,指着他说,日本人,日本人。

这三个字,“背了这一辈子,坏了这一辈子”。

历史在有的人身上从来都没有结束。

他们刚走出历史,又被投进了无形的“

历史橱窗

”——

供身边的人反复指认,“你是慰安妇”,“你是日本人”。

这让Sir想到另一件,不堪细想的事情。

有没有发现,抗日影视剧中,被日军“玷污”的中国女性,都有条相似的出路——

她们重新站了起来,满怀仇恨,找到了组织,投身抗日队伍,英姿飒爽,奋勇杀敌……

最后,成为一名女烈士。

“

死得其所

”。

《黄河绝恋》

除了被供奉在光荣墙上给大家瞻仰,她们好像没有了第二种选择。

我们的编剧,很少考虑过,如果她们没有牺牲,同志们会心无芥蒂吗?谁将会与她们结婚?她们要如何重回生活的正轨?

用荣誉“捧杀”一个人,容易;

诚实地面对屈辱和痛苦,帮助她真正走出阴霾,难。

Sir想说的是,面对“慰安妇”这个沉重的历史遗留问题,我们不缺乏怜悯,不缺乏宣传式的控诉,不缺乏对侵略者的咬牙切齿,甚至,也不缺乏对“证据”的珍惜。

缺乏的是,摘下有色眼镜,用真诚的拥抱接纳她们,成为我们当中

无差别的一份子

。

因此,《三十二》极为可贵。

它提醒我们——

原来我们看过的只有“慰安妇”这三个抽象的字,而太少看到一个具体的人;我们关注于慰安所里的兽行,而总是忽视走出慰安所后,她们要如何度过余生。

就像我们从不知道,韦绍兰老人如何用行动不便的腿脚,试探着取水、担水,如何用几十元的救济金度日。

在这部短短43分钟的纪录片里,隐藏的故事太多了。

就像这一去一回的两个镜头——

老人走路去镇上领钱,回来坐了一辆面包车。

是因为领到了钱,才舍得坐车回来?还是走去已经用尽了体力,回来只能坐车?或者在镇上遇到了同村人,顺带把她捎回来?

不知道。

正如我们不知道,韦绍兰老人如何度过了那些无人问津的日夜。

我们也不知道,还有多少个像韦绍兰一样的老人。

即使有《三十二》这样的作品,Sir还是想说,我们真的太迟了。

电影的最后,韦绍兰老人回忆起十三四岁时,她和一群男女青年,围着邻村的老伯学唱民谣,好开心,像接新娘子一样。

镜头慢慢上移,转为空镜,从人世抽离到自然,和开头是一样的景色。

这时响起了老人唱的民谣:

日头出来点点红,照进妹房米海空。

米海越空越好耍,