作者:陆冉,Sherry

“青年摄影师系列”是“创想计划 × PHOTOFAIRSShanghai”带来的系列图文专题。我们访问了4位年轻的 PHOTOFAIRS Shanghai 参展艺术家,他们风格不同,但都在某个方面击中了我们。我们同这几位艺术家分别聊了聊创作与生活,与他们的作品共同呈现。

探索世界与表达自己一定是相互作用的两条线索,我们面对世界,将内在投射出去,再让事物回归自己,沉积,再表达。—— 陈萧伊

拍摄亚文化是我在苦的修行路上跨出的第一步,之后会延伸到更多人欲相关的方面。——良秀

是一种诗性、悲剧性在打动我。它指的不是真的悲剧,而是事物的性质,如同物体上有的一种灵光,这是很文学性的。——陈维

其实我不太想了解他们背后的故事,我觉得生活在当下的国人都差不多,景观也大同小异。——张克纯

VICE 中国创想计划 × PHOTOFAIRS Shanghai 将于2017年 9月8日到10日,在上海展览中心举办

。

陈萧伊的抽象光影世界

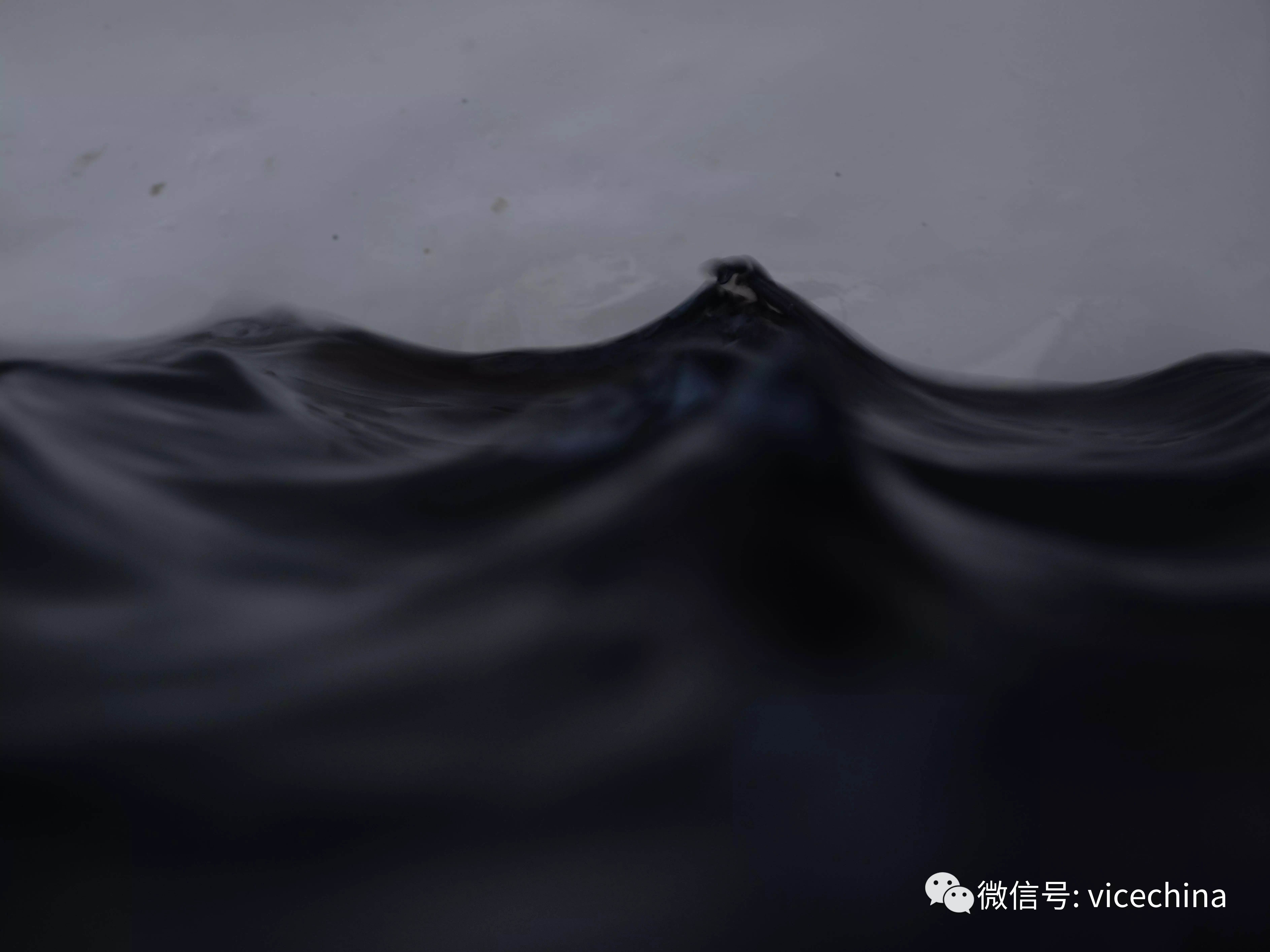

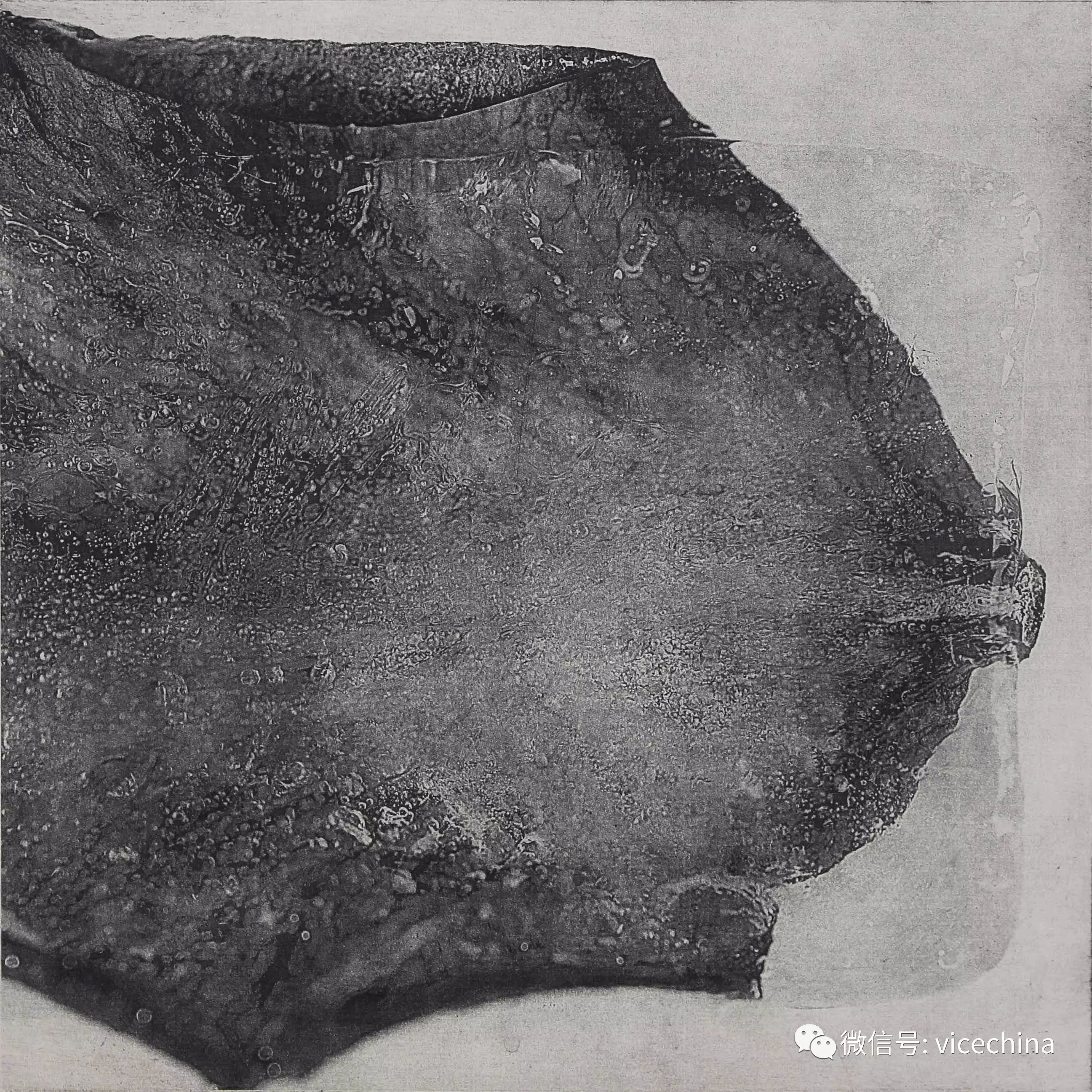

本章图片均由陈萧伊提供,waveblues-An infinitesimal wink,2016

本章图片均由陈萧伊提供,waveblues-An infinitesimal wink,2016

今年26岁的摄影师

陈萧伊

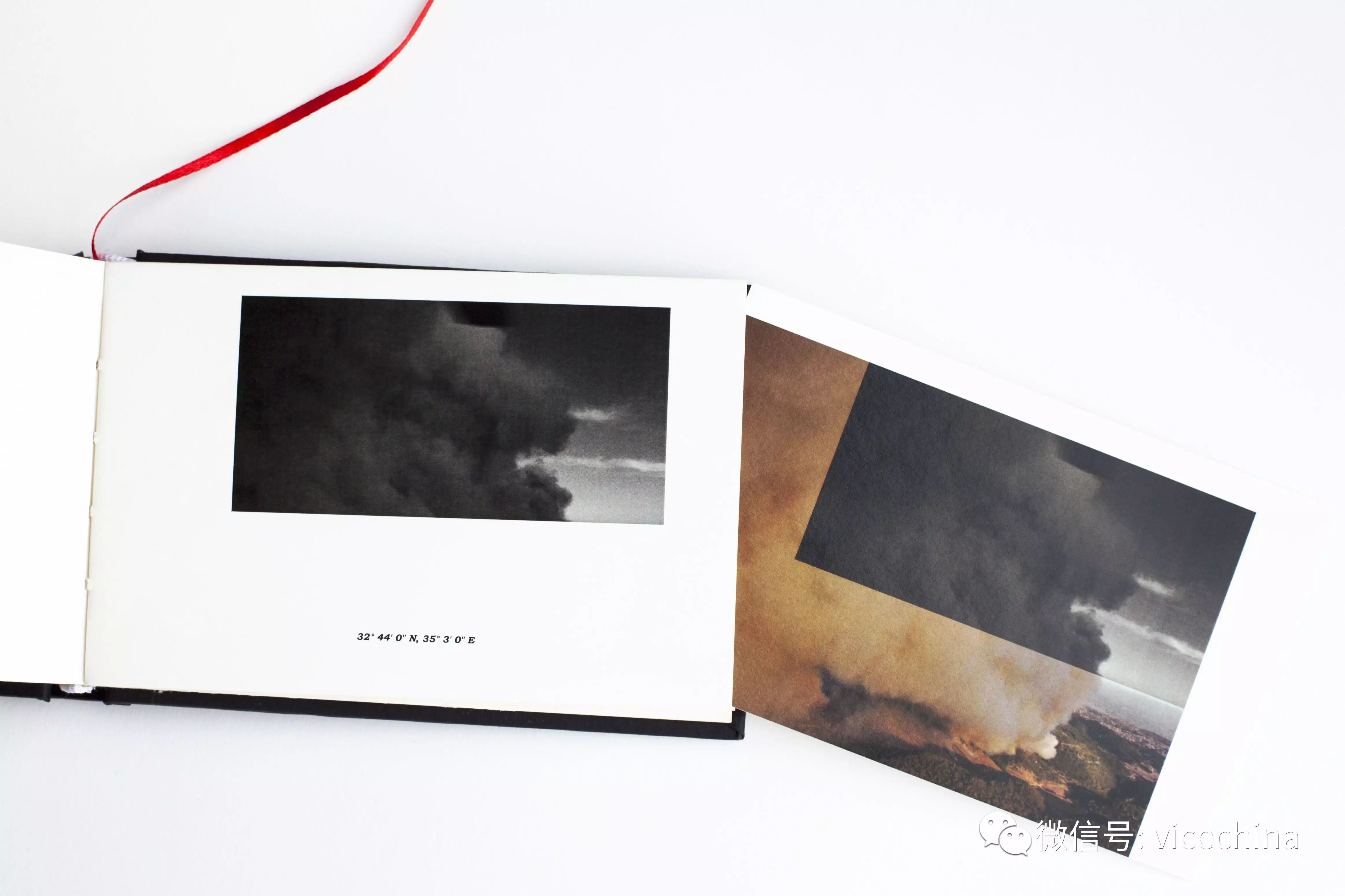

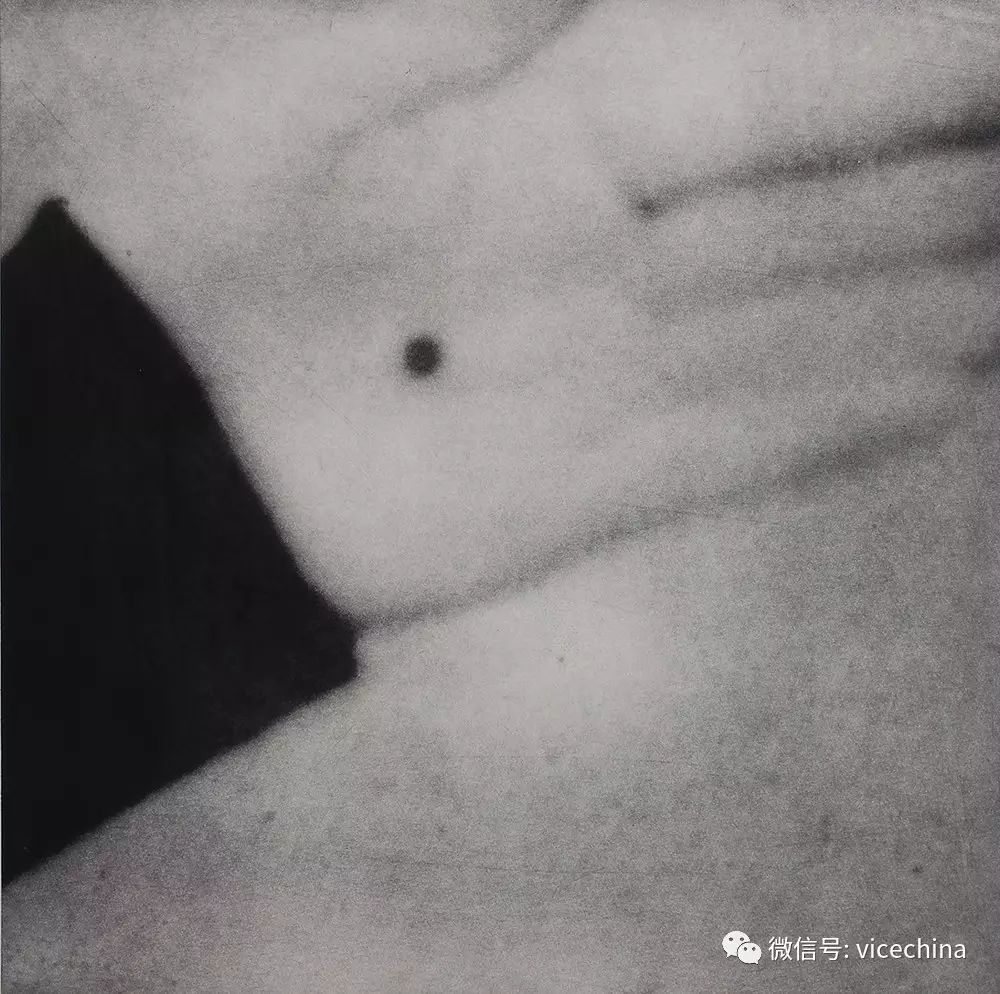

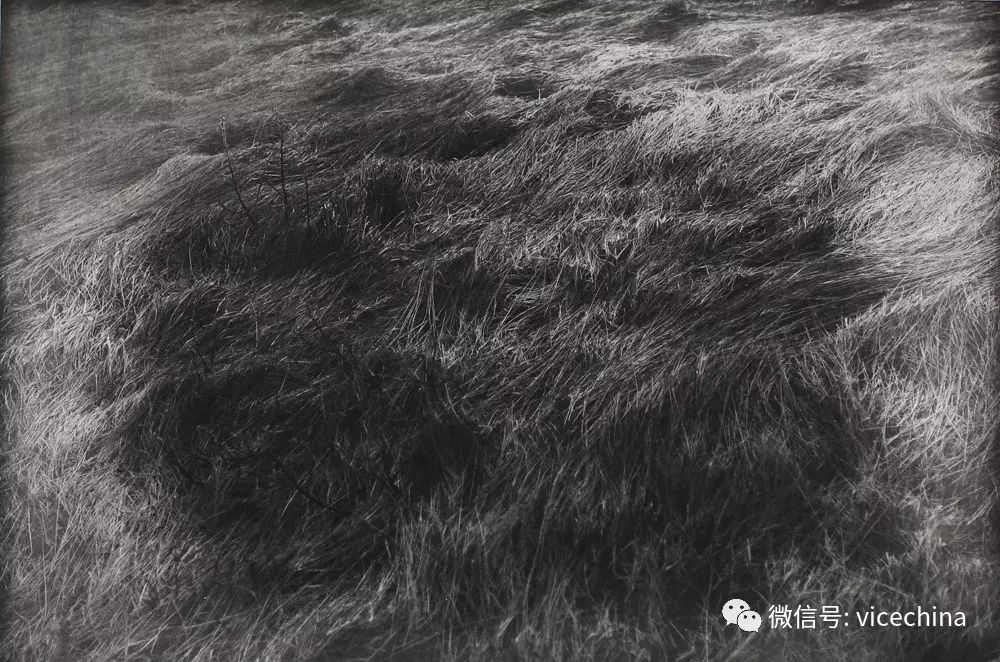

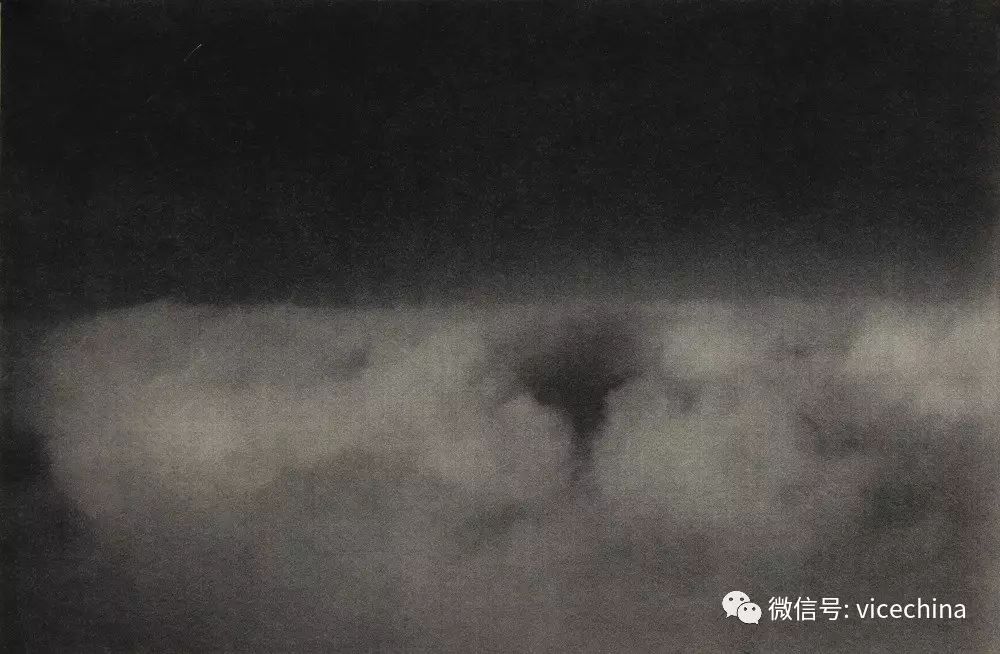

出生于四川成都,两年前她凭借着研究生毕业创作 Koan 系列获得了第七届三影堂摄影奖,受到了不小的关注。这组作品从概念到制作曾引起过很多讨论,它采用照相光刻工艺(photo-etching),先选取抽象的风景制成版画,再用黑色油墨印在不同的纸张上,工艺复杂的同时所传递的概念也很深入,与生命的直观体验有关。 最近两年,陈萧伊先后参与了一些实验摄影项目与展览,作品风格始终抽象、深邃且鲜明,没有人物,没有完整的景物,也没有特别的故事,只是散发出一种特殊的光晕让人在观看的时候忍不住想要屏住呼吸,缓慢地调整体内的循环以期与图像的能量保持一致。

wavespots-An infinitesimal wink,2015

wavespots-An infinitesimal wink,2015

在之前的采访里,陈萧伊曾提到有朋友调侃她的作品暴露出一种中年男子的心态,打开她的网站一看好像还真是如此:几个系列的颜色不外乎黑与白,即便不是这两种色彩,图像的感觉也深沉、幽暗,似乎想要触摸事物的本质,宇宙的奥义。很难想象它们来自一个年轻女孩的镜头。后来陈萧伊告诉我她也不是一开始就知道自己的风格。本科时,陈萧伊学的是中规中矩的新闻摄影。在课程中,老师会要求用一张照片去讲述故事,这与她对摄影的看法产生了冲突。在陈萧伊看来,摄影更多的可能性并不是叙事,而是图像本身拥有完整的意义。因此,她对照片叙事产生了一种排斥。这之后的两三年,陈萧伊开始随身携带口袋相机漫无目的地拍照,直到后来整理胶片的时候,她才发现自己无意识地拍摄了很多看起来像是时间痕迹的抽象照片。也就是那时候她开始明白自己对抽象的兴趣。“这算是一个真正的开始”,陈萧伊总结。

从这个“开始”开始,我们邮件采访了陈萧伊,和她聊了聊迄今为止的几个系列作品以及观看者应该如何进入她的抽象光影世

界

。

点这儿看访谈内容

。

云词典,2015

云词典,2015

云词典3,2015

云词典3,2015

Koan系列,2014

Koan系列,2014

Koan系列,2014

Koan系列,2014

Koan系列,2014

Koan系列,2014

Koan系列,2014

Koan系列,2014

Koan系列,2014

Koan系列,2014

罗马 Materia gallery 个展-The Inadequacy of Language,2016。

点击

这里

进入陈萧伊的个人网站。

罗马 Materia gallery 个展-The Inadequacy of Language,2016。

点击

这里

进入陈萧伊的个人网站。

良秀的摄影自救和救他

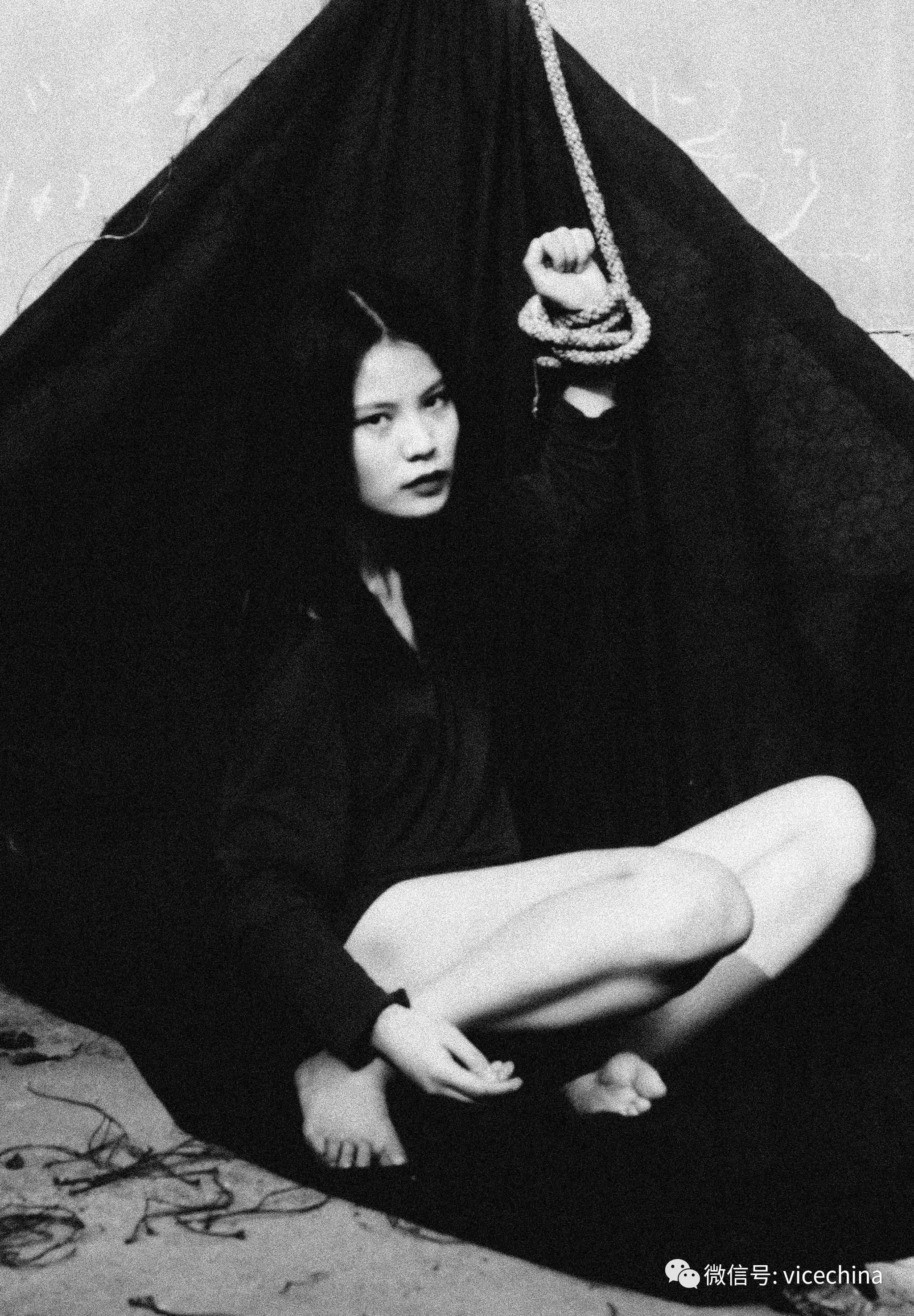

蛹,Pupa,2016,本章图片版权归三影堂摄影艺术中心所有。

蛹,Pupa,2016,本章图片版权归三影堂摄影艺术中心所有。

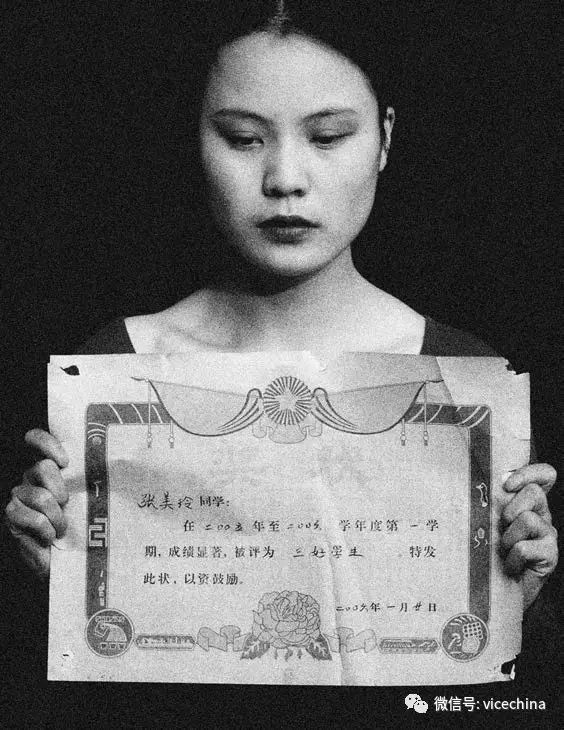

在今年四月举行的第九届三影堂摄影奖中,来自山东的摄影师良秀凭借着作品“边缘”拿下了大奖,这让很多人吃了一惊,因为在此之前几乎没有人特别注意到她,而无论是拍摄器材还是题材,良秀的照片都没有大胆新鲜到能刺激互联网下的人们。良秀的作品由一系列黑白照片组成,对准虐恋、同性、残疾等元素,照片里的人大部分是良秀自己,有些则是她的朋友。对于参观者来说,每一张都可以独立观看,但对良秀而言,其中一些照片恰恰组成了她成长和心理状态的缩影。除了画面的粗颗粒质感,照片下面的标题加深了画面传递的一种魔怔。“畜藏”是一双被绳束捆住、塞进柜子的倒置双腿,“煲腹”记录了女人微微隆起的小腹,搭在上方的柔软手指遮住一部分的胸脯,“文凭”中的良秀举着一张翻找出来的小学生奖状……画面与简短的文字创造出一种接近电影的情节张力,温柔又疼痛,让人渴望背后的故事。

畜藏,Storage Animal,2016

畜藏,Storage Animal,2016

良秀在创作中扮演了两个身份,第一个身份是作为被拍者提供元素和状态,当这些东西从体内抽离变成照片的那一刻,她就变成了拍摄者,开始以旁观者的角度去观察。而同时这两种身份的关系以一种“自救”和“救他”的相互转换。良秀在邮件中说:“作为被拍者的我时,可以感受到处于怎样的境况,并清楚想从他人那里得到的和不想得到的是什么,回到拍摄者的我时,我就是那个他人,带着理解和温暖去安抚自己。在这种‘自救’和‘救他’的转换中,观点不再只从自身的苦中出发,而是也包含了对同样人的态度表达。”或许是从这个“救”字开始或许是其他,但它确实让我们的注意力回到人们作为个体甚至边缘个体的状态。

但“救”的是什么?是可能存在于每个人心中的一种边缘感的痛苦?我邮件采访了良秀,聊了聊摄影的自救和救他,

访谈在这里

。

煲腹,Abdominal Cooking,2016

煲腹,Abdominal Cooking,2016

守望,Keep Watching,2016

守望,Keep Watching,2016

文凭,Diploma,2016

文凭,Diploma,2016

蛹,Pupa,2016

蛹,Pupa,2016

自梳,Intimates,2016

自梳,Intimates,2016

失职,Dereliction of Duty,2016

失职,Dereliction of Duty,2016

蛹,Pupa,2016

蛹,Pupa,2016

寄生,Parasitism,2016

寄生,Parasitism,2016

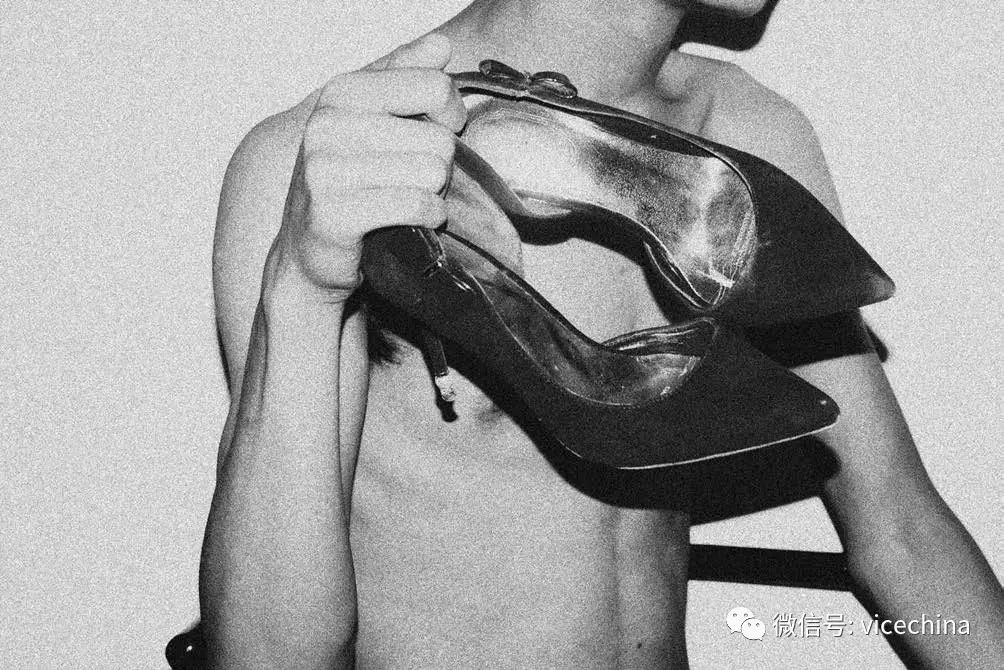

生旦净丑,Male Roles, Female Roles, Painted Roles and Clow,2016

生旦净丑,Male Roles, Female Roles, Painted Roles and Clow,2016

窗,Window,2016

窗,Window,2016

陈维在照片中所虚构的现实

陈维,昨日商店,2014

陈维,昨日商店,2014

阅读小说有时会让我遇到这样的情况:经过很长时间,我可能已经忘记了故事情节甚至作者最初所使用的确切语言,但场景画面以及与之所连带的气氛却进入了大脑海马区,经常在不经意的时刻被突然唤醒,如同我自己真地经历过一样。翻看陈维最近几年的作品,也有这种感受。

陈维是一个以相机为工具的创作者,但他认为自己没有许多摄影师捕捉拍摄目标时的那种瞬间反应。他总是事后才从大脑中提取出近期所观察到的人和环境,再经过缓慢的过程把它还原出来,以至于要重新去搭建一堵墙壁或者一截断裂的水泥楼梯。此刻,那些“当下的情景”已经在他的头脑中经历了个人化的发酵。

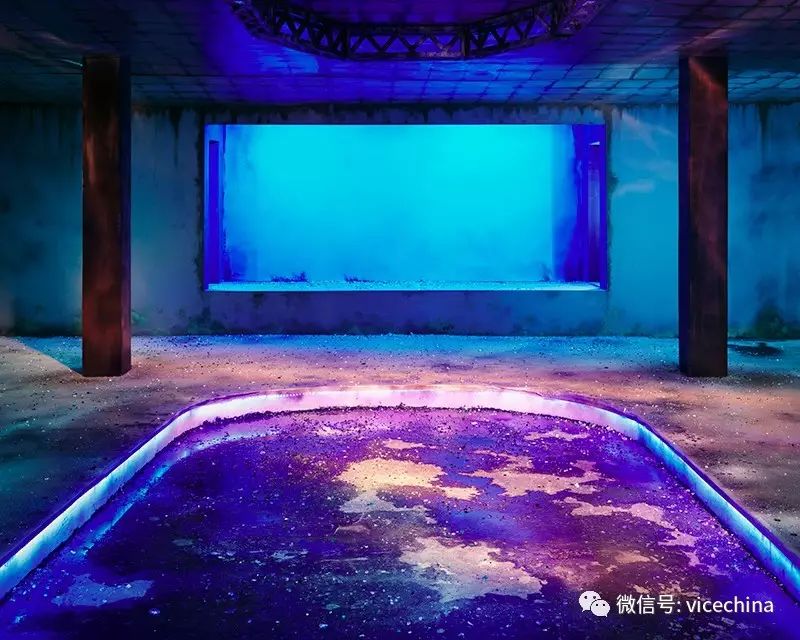

陈维,新漆,2017

陈维,新漆,2017

陈维很早就确立了这种先构建再拍摄的方法。但同早期那些个人幻想明显的作品相比,陈维现在的作品越来越接近“现实”。人们在观看时,往往会不假思索地进入到照片所构建的场景之中,随后才感觉到一种不真实的异样。在“新城”项目中的作品《新漆》中,我们看到一段似乎是被拆除了一半的人行道,大概刚刚经历了一场雨,地砖被移除之处形成一个个水洼,反射着周围建筑或者路灯的光,呈现出金色——就像是你在夜晚的城市里随时可能遇到的情景。如果你持续观察这个画面,也许会注意到水面上不自然的褶皱,陈维说,那些“水洼”其实是金色的油漆。通过这样“欺骗”的手段,陈维把一个公共情景变成了个人化的情景,又保留了观众从中获得感受与联想的权利。

而当我们把视线从一张照片转移到整个系列的作品上,甚至跨越系列来看时,会发现在片段式的感受背后,有着艺术家连续的思考。从零散的作品转向更完整的系列和项目创作,也是陈维最近几年的另一个工作方法的变化。大致围绕“跳舞”所展开的 Disco 系列作品,从人在跳舞时的陶醉状态一直探讨到“舞厅”在不同城市、不同社会时期所扮演的不同角色,以及环境中的光与雾。随后又从中延展出的“新城”项目,是陈维对变化中的城市与人的关系的观察。当然,陈维的照片并非文献,它仍然保留着照片本身的语言方式。

我们和陈维聊了聊他的工作方法转变,他的性格和文学经历对创作的影响。

访谈点这

。

陈维,洛斯特大酒店,2016

陈维,洛斯特大酒店,2016

陈维,一个世界,2016

陈维,一个世界,2016

陈维,铁皮,2015

陈维,铁皮,2015

陈维,一居室,2015

陈维,一居室,2015

陈维,万德福,2017

陈维,万德福,2017

陈维,假山 #1,2017

陈维,假山 #1,2017

陈维,硬币(沉思的少女),2017

陈维,硬币(沉思的少女),2017

陈维,瀑布,2017

陈维,瀑布,2017

陈维,树,2016

陈维,树,2016

陈维,舞厅(蓝),2013

陈维,舞厅(蓝),2013

陈维,Disco #1001,2015

陈维,Disco #1001,2015

陈维,新阶梯,2015

陈维,新阶梯,2015

陈维,在浪里#5,2013

陈维,在浪里#5,2013