一 唾液与痰液

“唾”字在古时当口液讲,或者将它用作动词,当吐口液讲。当时的所谓口液,实际是唾液与痰液的混称。唾液与痰液是迥然不同的两种液体,只是古人没有把它们加以明确区分而已。

(一)唾液

唾液是人口腔中唾液腺分泌的液体,无色无味。人口腔中有三对较大的唾液腺(腮腺、颌下腺、舌下腺)和许多小的唾液腺,这些腺体分泌的液体在口腔中混合在一起成为唾液。唾液能够滋润口腔,浸渍食物使之滑泽易咽,溶解一定物质以媒介味感和使淀粉变为麦芽糖等。中医把唾液视为养生妙药。唐代名医孙思邈曾作卫生歌,其中便有“齿宜频叩津宜咽,夜半灵根灌清水”之句。明朝名医李时珍在《本草纲目》中说:“口津液又名灵液、神水、金浆、醴泉,道家谓之金浆玉醴。修养家咽津纳气,谓之清水灌灵根。人终日不唾,则精气常留,颜色不枯;若久唾则损精气,成肺病,皮肤枯涸。”这种唾液平时分泌甚少,只有在产生食欲时才有较多的分泌。一般说来,专吐唾液的人并不多见。

(二)痰液

痰液是肺泡、支气管和气管分泌出来的黏液,正常情况下分泌很少。当肺部或呼吸道发生病变时,则分泌增多,并有时含有某些病原体和病菌,如流感、白喉、猩红热等病毒和结核杆菌等。根据测定,一个开放性肺结核病人的痰液内,每一毫克痰大约含有5万多个结核杆菌。《集韵》便释痰为“病液”。痰液按其性状,可分为黏液痰、脓痰、泡沫痰、白痰和混合性痰等多种,其颜色与气味因病而异。

“痰”字在我国出现较晚。成书于战国时代的医书《灵枢》,称人体心、肝、肺、肾、脾五脏所主之液为汗、泣、涕、唾、涎五种。里面没有提到痰液,显然是把它包括在唾液之中。我国最早的字书《说文解字》(成于东汉)也没有收录“痰”字。晋朝葛洪《抱朴子·至理卷》“甘遂、葶历之逐痰癖”句中的“痰”字,可能是我国最早出现的“痰”字。南北朝以后,“痰”字开始通用。

咳嗽与吐痰是相伴而生的病理现象,当气管的黏膜受到刺激时,便会发生咳嗽。咳嗽是一种有益的病理反射,具有清除呼吸道分泌物的作用。咳嗽虽是有益的病理反射,却又常是传播疾病的急先锋,故咳须有节,唾须有道,不能随意乱咳乱唾。

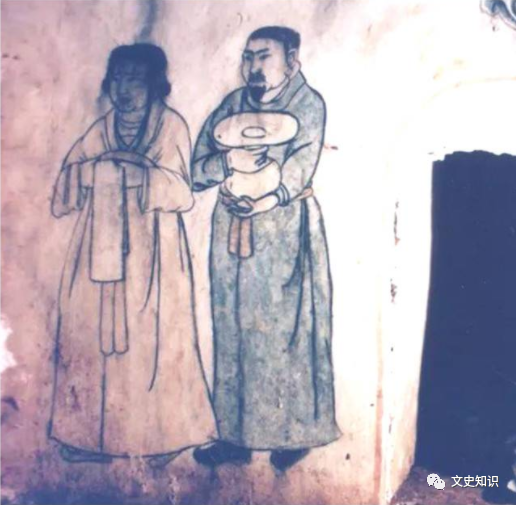

辽代

陈国公主和驸马合葬墓壁画

中,

男仆手持唾壶场景

二 我国自古便重视咳唾之道

任意咳唾是一种污染环境、有碍观瞻与传播疾病的有害行为。目前全世界所有文明社会都在为制止这种不良习行而做出积极努力。早在2000多年以前,我国便已非常重视咳唾之道了。

据《大戴礼记·保傅》称:“天子处位不端,受业不敬,……安顾咳唾趋行不得,……凡此其属太保之任也。”说明周朝已经重视天子的咳唾须合乎一定的礼仪,并把教导天子应如何咳唾才不失礼仪的责任委之于太保。《礼记·曲礼》中的“让食不唾”,便是对咳唾之道所作的一项具体规定。《礼记·内则》更以“在父母姑舅之所,不敢唾洟。……父母唾洟不见”作为教育子女敬侍父母的礼仪。

在我国古代,曾有人因任情咳唾而招致杀身之祸,也有人因咳唾有道而获奖赏。据《魏书·李栗传》称:北魏左将军李栗“性简慢。矜宠,不率礼度。每在太祖(拓跋珪)面前舒放倨傲,不自祗肃,任情咳唾。太祖积其宿过,天兴三年(400)遂诛之”。又据《魏书·杨播传》载:杨播之子杨津“少端紧,以器度见称。年十一,除侍御中散。于时高祖(拓跋宏)冲幼,文明太后临朝。津久侍左右,忽咳逆失声,遂吐数升,藏衣袖。太后闻声,阅而不见。问其故,具以实告。遂以敬慎见知,赐缣百匹,迁符玺郎中”。

除了从污染环境与礼仪角度,古人重视咳唾之道外,也有从维护身体健康角度着眼而重视咳唾之道的。孙思邈便是一个代表人物。他在《备急千金要方·养性》中说:“养性之士,唾不至远,行不疾步,耳不极听,目不极视,……不欲甚劳,不欲甚佚,不欲流汗,不欲多唾。”孙思邈认为远唾与多唾,耗气伤身,有违养性之道。另外,唾不至远也含有不要随地乱唾的意思。

到了明朝,对咳唾之道的讲求又前进了一步,已不限于倡导,而是发布命令,禁止随地吐痰,并对犯者科以刑罚。据《明史·札志》记载:明宣德七年(1431),“大祀南郊,帝御斋宫。命内宫内使。饮酒食荤,入坛唾地者,皆罪之。司礼监纵容者同罪。”这不仅是世界上最早禁止随地吐痰的命令,也是迄今最严厉的命令。

讲求咳唾之道与明令禁止随地而唾,虽以我国推行最早,但推行的范围却甚狭小,并没有普及到广大群众之中。究其原因,主要是古代讲求咳唾之道的着重点在于礼仪,认为随地而唾是一种有碍观瞻的失礼行为。而“礼不下庶人”则是封建社会统治阶层奉行了数千年的教条。再者,数千年来,占我国人口绝大多数的农民,一向以户为单位分散生产,在地广人稀的情况下,随地而唾,也不会有人责备是失礼行为。由于上述两种原因的梗阻,致使我国倡导了数千年之久的咳唾之道,始终未能普及到广大群众之中。只是到了晚近,由于工业生产的发展,人口大量涌向城市,以及卫生知识逐渐普及,尤其是1880年德国科学家R·科赫发现结核杆菌和1915年及1917年由F

·

W·特沃特和F·德雷尔分别发现侵染细菌的病毒——噬菌体以后,才使人们深刻认识到任情咳唾的危害,并渐次引起广大群众的重视。

三 唾器的沿革

唾器,至迟在战国时期便已问世。据《西京杂记》称:战国时“魏襄王冢皆以文石为椁,高八尺许,广狭容四十人。以手扪椁,滑液如新。床上有玉唾壶”。汉朝以后,唾器渐多,不但有玉制唾器,且有漆唾器出现。《新中国考古发现与研究》载称:50年代中期,考古工作者曾在湖北武昌任家湾东吴黄武六年(227)墓中,发现一件漆唾器。

唾器的创制虽甚久远,但作为普遍使用的器皿则在隋唐以后。《新中国考古发现与研究》根据考古工作者对历代古墓的发掘,认为“唐初至高宗时期的瓷器,大型器物逐渐减少,碗、唾盂等实用器物增多”。唾器在隋唐以后逐渐普及的情况,不仅考古发现成果可以说明,从史书的记载中也能反映出来。

唐越窑青瓷唾壶,广东博物馆藏

《晋书·苻坚传》称苻坚从兄之子苻朗“唾,则令小儿跪而张口,既唾而含出。顷复如之”。又《宋书·谢景仁传》云谢景仁“性矜严整洁,居宇净丽。每唾,转唾左右人衣。事毕,即听一日浣濯。每欲唾,左右争来受”。这两件事例,史书载录的目的是表明两人的骄奢,但也从旁说明唾器在当时尚未被广泛使用。即使少数达官贵人之家或有唾器之设,也可能还不习惯使用。如《晋书·王敦传》载王敦“每酒后辄咏魏武帝乐府歌曰:‘老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。’以如意击打唾壶为节,壶边尽缺”。唾壶乃纳秽之器,如果其中纳有痰液,又怎能击以为节?如果击打,岂不痰液四飞?

隋唐以后,不仅实用瓷制唾器增加,并且出现了兼做饰物的金制银制唾器。《宋史·吴越钱氏列传》称宋太宗雍熙四年,“钱俶出为武胜军节度,改封南阳国王。将发,赐玉束带、金唾壶……等”。与宋朝同时存在的金朝,其天子、太子的行仗中便有银唾壶之设(《金史·仪卫志》)。以后的元明清各朝也都有金银制作的唾壶或唾盂列入皇帝的仪仗,其有关史料分见于《元史·舆服志》、《明史·仪卫志》和《清史稿·舆服志》。如今,金银唾器业已敛迹,而具有实用价值的瓷唾器则广泛流布,进入寻常百姓家。

关于唾器的名称,古时因无痰字,故早期出现的唾器,都冠以唾字,如唾壶、唾盂等。相沿下来,一直到清末,一般官称仍以唾字为冠;而民间对唾器的称谓,则改以痰字为冠,如痰盂、痰壶、痰筒、痰盒、痰罐等。《红楼梦》第97回里有一段说“黛玉咳嗽,丫头递了痰盂,吐出都是痰中带血的”,便是一例。今天,已很少有人再用唾壶、唾盂等称谓了。

用纸接纳吐出的痰液,然后将之丢弃于垃圾箱内或用火烧掉的办法,目前正在逐渐兴起。用这种办法处理吐出的痰液,比用痰筒等唾器接纳痰液更为方便与卫生,值得提倡。

痰是病液,从人口中吐出以后,理应立刻予以清除。但是过去和现在,却有极少数的人把这种秽物当作泄愤的手段,派上了不文明、不卫生也并不光彩的用场。这最早见于《战国策·赵策》。上面有一段记载说:“赵太后新用事,秦急攻之。赵氏求救于齐。齐曰:‘必长安君(赵太后幼子)为质,兵乃出。’太后不肯,大臣强谏,太后明谓左右曰:‘有复言令长安君为质者,老妇必唾其面。’”即要用唾液和痰液吐在别人的脸上。

又《隋书·伊娄谦传》称北周伊娄谦使北齐时,因高遵的泄密,受到齐国的拘留。后来周武帝捉住高遵,将他交给伊娄谦,让伊任意处置。伊请赦之。周武帝遂说:“卿可聚众唾其面,令知愧也。”

南宋宰相秦桧卖国求和,杀害岳飞,受到人民的千古谴责。据《柳南随笔》载称:明宪宗成化乙未科进士周木在浙江任官时,特修西湖岳武穆墓,并铸秦桧跪像,“供游人笞击,敝辄重铸,颇快人心”。后来不知何时由何人兴起,改向秦桧跪像吐痰以泄愤恨,并加上一个美好的冠词,称之为“义痰”。又据《燕京岁时记》载称:元仁宗延祐年间在大都(北京)朝阳门外建东岳庙,“庙有七十二司,司各有神主之。相传速报司之神为岳武穆。阶前有秦桧跪像,见者莫不唾之,已不辨面目矣”。

更有趣味的是,宋朝大文豪苏轼根据世人常以唾作为泄愤的手段,幻想并不存在的鬼也必采用同样的方法以泄愤恨。《东坡志林》在《徐则不传晋王广道》一文中说:“炀帝之行,鬼所唾也。”

感谢您对本刊的厚爱,2022《文史知识》继续贴心陪伴您,忙碌中别忘了订阅哦:

【邮购方式】

邮局汇款地址:北京市丰台区太平桥西里38号《文史知识》编辑部(收)

邮编:100073

电话:010-63260132(编辑部)

010-63265380(书店)

注:邮购每册15.00元,挂号每次另加3.00元

----------------------------------------------------------------------------

微信号:wszs181

QQ群:713071938(新群)

新浪微博:@文史知识杂志

官方网站:中华书局/文史知识

投稿邮箱:[email protected]

电话:010-63397473

010-63458229

• end •

大专家写小文章

准确、生动、有用深入浅出,雅俗共赏

知识性、趣味性、学术性兼备内容

涵盖古代文化的各个方面作者

荟萃全国一流文史专家

《文史知识》(月刊),每月1日出版,定价15.00元