《橄榄古典音乐》杂志 ·冬季刊火热预售中!

被称为“最成功的漫改剧”

《交响情人梦》

是多少人的青春回忆

又有多少人是因为看了这部剧

爱上了古典音乐?

▼ 先来段视频回味一下吧 ▼

下面一起来回顾一下

剧中耳熟能详的音乐吧

作为交响情人梦的主题曲,贝多芬的《A大调第七交响曲》被打上浓浓的青春烙印。这首乐曲,既是千秋第一首指挥的曲目,也是S乐团第一首演奏的曲目,在练习磨合过程中,指挥与乐团成员第一次得到成长。

米尔奇为了训练千秋与乐团的协作能力,而要求千秋同他指挥的A乐团演奏这首拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》。也是在此时,米尔奇让野田妹意识到,只是把幼儿园教师作为梦想的她未来是没办法和千秋在一起的。

为了能够和千秋一起去欧洲留学,野田妹下定决心参加钢琴比赛。舒伯特的《第16号钢琴奏鸣曲》便是第一场参赛曲目。野田妹在了解舒伯特的过程中充满困惑,觉得“舒伯特不是位好交往的人”,但在千秋的鼓励下,努力和舒伯特接近,突破障碍,顺利通过第一轮比赛。

即将出刊的

《橄榄古

典音乐 》

冬季刊

在《交响情人梦》播映

十周年

之际

特设专题讨论

《交响情人梦》成功的缘由

来抢先看下部分摘录吧

《交响情人梦》的成功,是一次大胆的跨类型嫁接,

将一向专注于表现音乐精英们的题材,与大众青春偶像剧相结合

,并且藉由日本这块古典音乐已然根深叶茂的土地,将这一部本可能会落入俗套、拒观众于千里之外的月九档大戏,演绎得摇曳多姿、精彩动人。

对于大部分以古典音乐为核心的影视作品来说,

《交响情人梦》是一部十足的异类

。

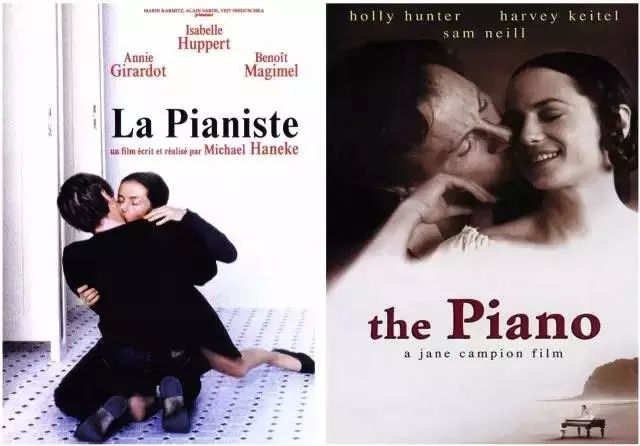

关于古典音乐的电影,一般大致分为两类。

一类是以作曲家、演奏家为核心的故事类型

,无论是描绘莫扎特与萨列里“ 瑜亮之争”的《莫扎特传》(Amadeus),还是描绘以钢琴家大卫·赫夫高特(David Helfgott)为原型的《闪亮的风采》(Shine),这些已经载入影史经典的电影,无一例外地将镜头瞄准了那些真实世界中存在过的核心、天才、人杰——无论是事实,还是改编,这些电影都围绕着那些造诣极高、特点突出的音乐大师,并对他们本身就异于常人的性格加工改造得更加夸张,对他们的天赋异禀也描摹得神乎其神。

另一类则只是以古典音乐相关工作者作为故事主人公

,

但故事本身却与音乐关系不大

,情节可以是描写一个钢琴教师的欲望与压抑(《钢琴教师》),可以探究女性的情感选择(《钢琴课》),还可以是一出政治讽喻喜剧(《音乐会》)、一个关于友情的故事(《四重唱》)。在这类电影中,古典音乐提供了一种语境,但如果把人物故事设定改成别的形式,也同样能够成立。

从这个意义上来说,《交响情人梦》是一个异类。它既不是表现那些音乐史上的核心人物,古典音乐在其中又绝非是聊胜于无的舞台背景。《交响情人梦》描绘的是一群音乐学院里的高材生—— 是群像,而非个体,是未来希望,而非乐史巨擘,是一群阳光灿烂的年轻人,而非功成名就的大明星。另一方面,《交响情人梦》的故事仅仅围绕着音乐展开,两位主人公的相识、前行、蜕变、结缘,以及身边周遭的人和事,都与古典音乐牢牢地绑定在了一起。《交响情人梦》的手法不是传记片一样如油画般再现那些音乐先贤的伟岸身影,

它更关心的,是音乐学子们的日常生活

,

是普通人希望通过努力达到梦想的职业道路,是片中所有人

对于古典音乐本真的爱

。

▼ 舒伯特《第17号钢琴奏鸣曲》

Schubert: Piano Sonata No.17 in D, D.850 - 1. Allegro vivace

内田光子 - Schubert: Piano Sonatas in D major, D850 & A minor, D784

Schubert: Piano Sonata No.17 in D, D.850 - 1. Allegro vivace

内田光子 - Schubert: Piano Sonatas in D major, D850 & A minor, D784

如前所说,《交响情人梦》是

一部少有的反映古典音乐群像的电影

。它脱离了以往传统题材的束缚,并将日剧所特有的优势发挥得淋漓尽致。日剧特有的风格,就是可以将很多不同性格的人物,以漫画化夸张的方式,巧妙地集体呈现出来。

而这部电影对群像的描摹,宛如一次生动的钢琴协奏

:男主角千秋真一是当仁不让的强力指挥;大部分乐手好似弦乐部,烘托和呈现了音乐学院的核心生活;而对千秋影响甚大的维埃拉大师、对学生动辄打骂的折扇教授、举止浮夸的乐评人等则组成了色彩丰富的铜管与木管声部;打击乐部则由好色自负的指挥大师休德列杰曼、居酒屋店老板的瑛太父亲等角色组成,时而代表着强力,时而预示着危机,时而又充满了调侃——最后,虽然包括指挥在内的这些角色都各司其职、无比精彩,但最为闪耀的,还是与整个乐团(包括指挥)相抗衡的钢琴独奏:野田惠。

其他古典乐剧作往往热衷于塑造一批身手不凡的音乐天才,相比之下,

《交响情人梦》则致力于将这门看似高深、高雅的艺术

平民化

。

伪装深刻、假装高雅、不接地气是古典音乐题材影视剧作品最大的通病,很多作品纵然优秀,但也总无法逃脱不谙世事的樊篱。《交响情人梦》看上去天真烂漫,却最为真切地反应了校园中人应有的精神状态。它所表现的不是客观上的真实,而是一种真实的氛围和情境,以及人们对于音乐学院应有校园生活的“真实”幻想。

大和民族似乎有种强烈的强者崇拜症,对西方的科技、制度和文化抱有强烈的执着和崇拜,先是德国,二战后转变成了美国。而这种“崇洋媚外”也产生了一系列的文化辐射,对于古典音乐的热爱即是一例。日本的古典音乐欣赏传统始于1872年。这一年,日本政府正式将以西方古典音乐为主轴的音乐课程确立为音乐教育的核心,从而取代了之前的传统日本音乐。战后的日本不仅经济上迅速崛起,在古典音乐领域也齐头突进,开始发出属于日本的声音。小泽征尔和内田光子就是最显著的例子,他们

成功地将亚洲面孔带入了欧美主流的古典音乐文化之中

,并渐渐让西方人对音乐生活中的东方面孔感到习以为常。

无论是精英输出,还是本土培育,古典音乐在日本的文化序列中的地位日益突出。近十余年来一个公认的音乐文化现象是,古典音乐的核心发展地域已经从原来的欧陆,变成了现在的“东瀛”。所有这一切,都成就了《交响情人梦》的诞生。人们熟悉古典音乐,喜欢古典音乐,重视音乐教育,也对那些青年音乐家们的生活、感情和音乐生涯充满好奇。这些都使《交响情人梦》能很轻松地在一个对古典音乐非常友好的社会大环境下,从容地讲述一群音乐学子的热血青春。《交响情人梦》的成功与创作者们呕心沥血、精耕细作的“内因”是分不开的,但同样无可否认的是

日本得天独厚的社会语境和文化氛围,这或许是本剧能获得如此成功的“外因”。

本文

节选

自

《橄榄古典音乐》

杂志 ·

冬季刊

“为什么日剧《交响情人梦》能如此成功?”

作者:赵雯靖

未经允许,禁止转载

欲查阅全文,请购买冬季刊杂志查看哦

▼▼▼

《橄榄古典音乐》杂志 · 冬季刊

火热预售中...

杂志介绍点击标题可查看:

《橄榄古典音乐》杂志 · 冬季刊火热预售中!

预售特

惠

:冬季刊+帆布包

一个

(杂志可单买)

原价89元

,

现价7

9元

(此价格仅限预售,预售结束将恢复原价)

▲长按扫描二维码,

点击查看

商品详情

▲

春节期间货运暂停

我们将统一在

春节假期后发货

1.部分地区或可年前发货

如能实现,我们将专人电话通知

2.如有运费及订单异常,请联系小编

微信/ganlanmusic 手机/13601977457

(尽量短信)