久负盛名的雷达之下艺术节

Under the Radar Festival

称得上是纽约东村公共剧院

Public Theatre

的“名片”。作为嫁接美国实验创作者与世界剧场的强力桥梁,雷达之下艺术节通过将近十五年的实践,不仅为众多本土艺术家解锁了广阔的国际平台,更是为北美戏剧和表演艺术的版图注入了不少无法忽视的新生力量。假艺术节组委会在今年的乌镇戏剧节期间,巧遇了纽约雷达之下艺术节的总监马克·罗素先生,于是顺理成章有了今天的这篇专访。

FF:

假艺术节

MR:

马克·罗素 Mark Russell

纽约雷达之下艺术节艺术总监

FF:

这是第一次来乌镇戏剧节吗?

MR:

是的,这也是我第一次来中国大陆,之前到过香港很多次。现在的感受有点奇特,因为我身处乌镇,跟在其它中国城市的体验应该不太一样。

FF:

在乌镇的这几天都看了哪些作品?

MR:

我是为了《茶馆》的开幕而来,基本上这几天把能看的都看了。

纽约表演艺术创作团体

Nature Theater of Oklahoma

就是近年来借由

Under the Radar

成功走向欧陆的代表之一。图为作品

Pursuit of Happines

s 剧照,下同。

FF:

纽约雷达之下艺术节之前也有邀请过来自中国的作品。在挑选时,你的标准是什么?

MR:

我寻找的作品,首先要有很强的原创性。我希望它是诚实的,并且容易让我和我的纽约观众们理解。同时,我也很喜欢处于创作阶段初期的当代作品。乌帕塔尔舞蹈剧场(皮娜·鲍什)这样的名团显然我不会考虑。但是像王翀这样在中国有一定知名度,但对世界剧场来说算是“新人”的创作者,我就会格外关注,并且试着把他们的作品带到纽约。

FF:

目前部分舆论认为中美关系有些转凉,政治气候是否会对你的艺术节产生影响?

MR:

局势的确有些紧张。这让我更想要带中国的作品到纽约,去冲击右翼势力的成见。其实即使是对我个人来讲,中国也是充满未知的地方。

FF:

能否跟我们简单介绍雷达之下艺术节的策划理念?

MR:

我不是一个知识分子型的节目总监,因此我会非常依赖自己的观看和直觉。如果我觉得作品很打动我,并且会让我的纽约观众感兴趣,那我可能就会把它放进节目单。当然,我也希望每年的节目单都是世界剧场的一张“快照”,可以为观众提供行业图景式的参考。除此之外,还有一个重要的问题,那就是为什么在此时此刻,我们要做戏剧?我想每一位受邀到访雷达之下艺术节的创作者都用他们各自的方式,在回答着这个问题。

MR:

当然,剧场的唯一和相关性也是绕不开的话题。如果说戏剧作品可以轻易被新闻或电影等媒介替代,那我觉得它本身可能就不成立。今年在乌镇,我看了一个作品叫《大众力学》。我认为这个作品中有很多宏观的东西其实和纽约也能联系到一起,比方说青年和年长一些的人群在文化偏好层面上的差异问题。

FF:

许多借“雷达之下”打开北美市场的艺术家和创作团体目前已经非常成熟。在他们职业生涯起飞之后,你是否还会持续关注他们的发展?

MR:

对我来讲,其实是个自然发展的过程。就拿

大嘴突击队

Gob Squad

举例好了,他们一来纽约就非常受欢迎。由于作品口碑很好,观众也会持续走进剧场,关注他们的创作。慢慢地,对他们感兴趣的场馆和制作方也就越来越多。在这样的情况下,我到一定阶段就会全身而退,去寻找下一个“大嘴突击队”,因为协助他们培养观众的任务,已经完成了。

2012年,大嘴突击队携

Super Night Shot

参加雷达之下艺术节,图为剧照。

FF:

雷达之下艺术节的观众构成是怎样的?

MR:

观众构成挺混搭,有年轻的,也有年长的。我们票价很低,所以学生和年轻的艺术家都可以来看。我认为戏剧和表演艺术创作者应该经常到剧场看同行的作品,这点非常重要。纽约艺术家经常觉得他们处于世界的中心(在某些领域可能真的是这样吧,笑),但是也有很多泡泡和不切实际的想法需要被点破。我希望通过“雷达之下”的这些作品,影响本土艺术家的创作,也为观众审美观的构建提供素材。

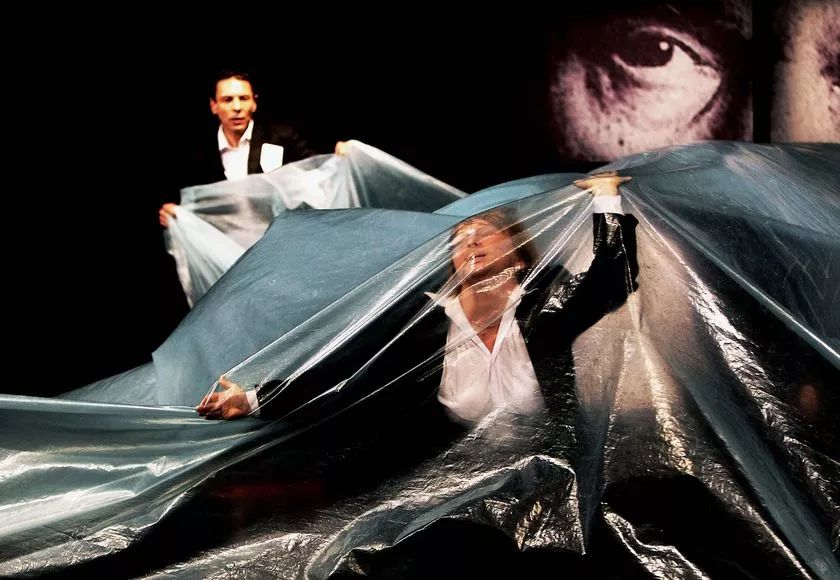

在欧陆掀起狂潮的白俄罗斯自由剧团

Belarus Free Theatre

当年也是通过

Under the Radar

进入北美观众视野的。图为作品

Being Harold Pinter

剧照,下同。

FF:

雷达之下艺术节至今已经办了十五年。在这些年的工作中,你是否认为自己的立场和使命发生了变化?

MR:

基本上没有什么变化,但是从工作方式上来说,更加细化和多元了。刚开始,大环境跟现在不太相似。当初有许多艺术家在美国的戏剧行业内几乎没有容身之处,所以他们真的是在“雷达不能探照到的地方”工作。我觉得这很不合理,他们需要得到关注,因此就在筹集资金之后启动了一个论坛。不过与其说是论坛,不如说是小型的展演,因为艺术家不需要讲很多话,而是带着全长的作品来,我帮他们完成制作。后来我把这两天的展演发展成了七天的艺术节,一直持续到今天。

MR:

雷达之下艺术节有它固定的观众群。在纽约,其实有很多地方可以看到实验性的作品。比如

The Kitchen, MoMA PS1, The Shed

还有

Park Avenue Armory

,但是它们现在有点过于精英化了。这些场馆的作品对一般进剧场的,相对而言比较保守的观众来说,有太多不确定性。但是如果是在艺术节的语境中,条条框框的规则其实就不存在了,那么观众也会愿意去尝试冒险。我把票价控制在比较低的区间,就是为了让观众集中时间看更多的作品,这样才能形成一个社群,良性的讨论才可能发生。

FF:

雷达之下艺术节在每年的一月开启,这似乎并不是戏剧和表演艺术领域的“旺季”?

MR:

没错,纽约一月的天气非常糟糕。不过这也是我为什么选择在一月份做这个艺术节的原因,因为没有其它重要的事情在发生。百老汇和外百老汇的秀在这段时间基本处于冬歇期,对我们来说这是很好的契机,可以有机会锁定观众和剧评人的目光。

FF:

目前雷达之下艺术节也是“纽约一月艺术季”

JanArtsNYC

的一部分。你认为跟同期举办的主题艺术节展单元相比,“雷达之下”的不同之处是什么?

MR:

说实话,从我职业生涯发展历程来看,雷达之下艺术节是我做过最主流的项目,但我还是时不时想在里面加一些震撼的元素。我跟我的观众之间似乎有张无形的契约,我们呈现的,一般都是整体意识强烈的作品。其它的节展单元各有侧重,比如跟雷达之下同期举办的

American Realness

主要会关注表演和舞蹈作品,尤其是酷儿艺术家的创作。

Taylor Mac

A 24-Decade History of Popular Music: 1900-1950s

FF:

雷达之下艺术节的运作经费主要来自哪里?

MR:

刚开始由一些私人基金会支持,现在它已经是纽约公共剧院每年的常设单元,所以从经费层面来讲大部分就依赖剧院了。有时我们也会根据艺术节中具体的项目,为剧团去额外谈一些差旅方面的赞助。这几年我们注意到的一个趋势就是在商业赞助方面,其实也有“经济审查”的成分在里面,因为大品牌很在意露出,又很怕出错,这些都是我们需要去解决的问题。