翁怡诺

智慧云董事会

6天前

今天跟大家分享的主题是零售、流量、品牌与平台的一些思考。我们会从一个更宏观的视角,把这些东西揉在一起。

零售的内核是什么?实际上是

流量端的绝对获取,对接到供应链效率的提升,这是我们最核心的一个思辨

。

我们看到这几年有很多零售新的玩法,起的也比较快。整体上,我们觉得在抢流量这一端,大家做得很极致,中国流量的玩法应该是全球最复杂的玩法。

但

是反过来说,我们最内核的实际上是要快速做好

供应链

,所以

它是一个相互平衡的过程,就是抢完流量以后,还要回到供应链效率机制的对接。

在过去几年里,类似于前置仓模式、新零售模式、无人零售模式,从财务现金流来看,还没有完成大规模的验证,但是在模式创新方面,大家做了很多有益的尝试。

弘章资本相信在中国这么大的市场里面,不会只有一种零售业态可以统治市场,而应该是混合的方式,在不同的区域会有阶段性的特征。

比如说“吃”,

超市零售诉求里面大部分是吃这件事情,只要和吃有关,就有口味的问题、区域的问题,所以零售是一个割裂市场、区域市场,零售是难以标准化的。

我们对商业的理解,

一端是流量变化,另外一端是供应链

。

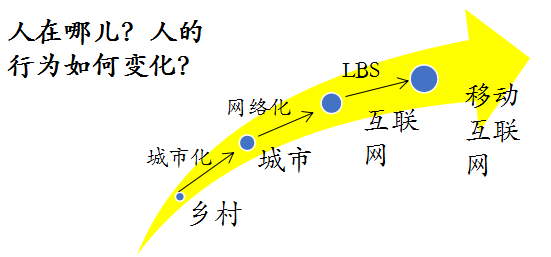

流量的变化有两个,一个是线下门店场景,另一个是今天新崛起的很多虚拟场景,就是线上。

供应链端又有两个分叉,一个是实物商品,另一个是娱乐和内容,比如说视频。

这样四个象限的内容,互相之间的组合,构成了我们今天各种商业的组合。

所以,今天我们讲的是从流量端,如何更好地去对接内容端。我们看到新品牌的整套逻辑,都是随着流量变化而衍生出来的商业机会。

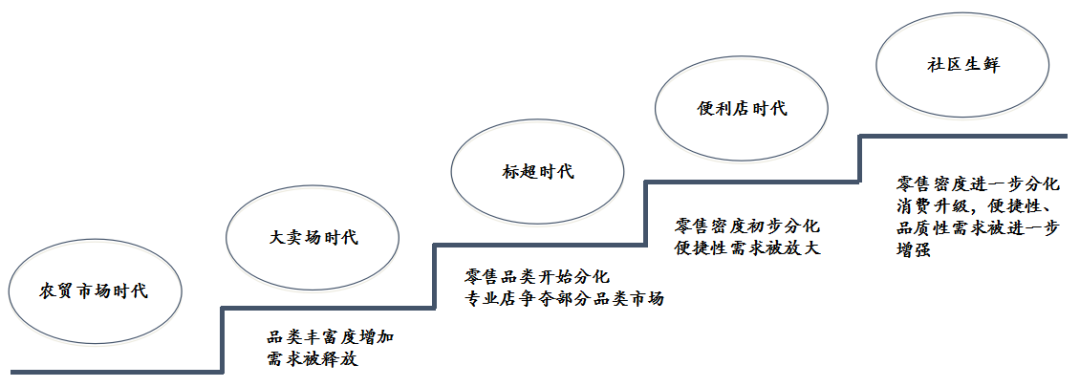

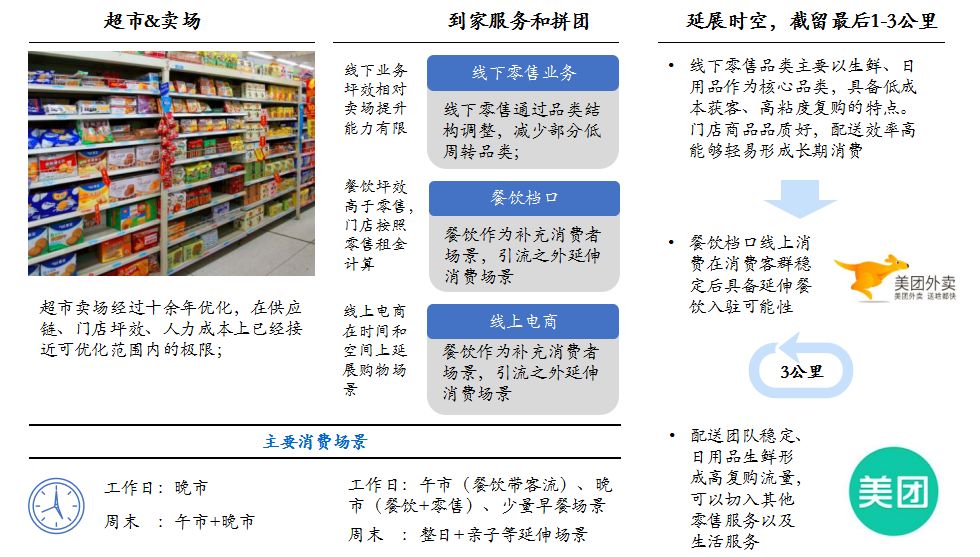

传统线下零售的迭代路径

整体来看,

社区实际上变成了零售的一个主战场,离消费者更近一步,围绕着最后一公里效率的提升

,

我们做了很多商业上的尝试。

社区零售业态代表了未来价值创造力,我们很多的创新都是在这个方向上做的努力和尝试。

其中,生鲜是零售皇冠上的明珠,是最难玩的领域。高频的东西不容易有好的溢价,基本上是低毛利、高损耗,在整个运营上对于精细化的能力要求很高,对损耗的控制也有很多技术。

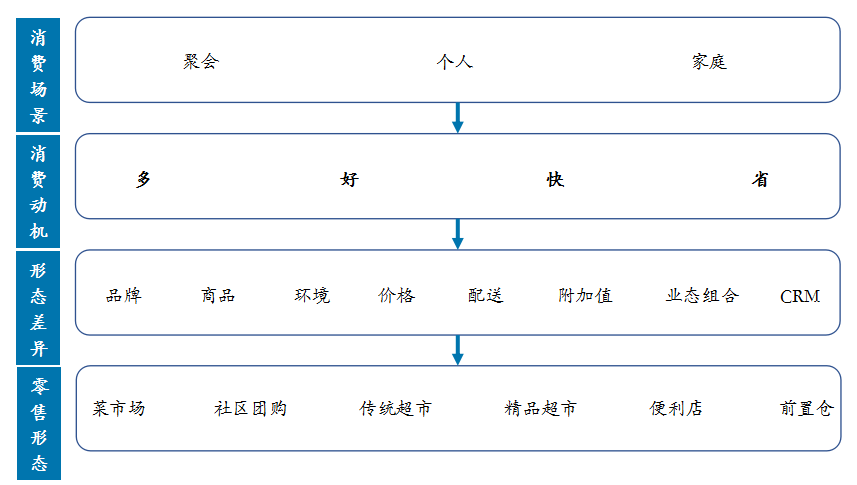

这是我们看到的一个路径,

消费者变成了整个零售的演化方向

,包括前置仓、无人零售,其实都是构建一个离消费者更近的场景。

多快好省这四件事情,其实不可能同时发生,我们做的很多业态的创新都是试图在多快好省里面找到不同的组合,解决某一些点。

今天最难的事情是效率、成本、体验之间的平衡。我们碰到的很多商业上的困境,其实就是一个度,或一个分寸的把握。

我们相信区域为王。

零售实际上是争夺区域流量的垄断

,

当你形成了一个区域性的垄断,才能把你的供应链效率做到极致,最后赚的是供应链的钱。

我们一直在思考流量这个词,这是互联网用得非常多的词,我们采访了很多做流量的高手,最后有了这样的一个阶段性的认知,叫作

流量的本质是消费者信任的时间占据和分配。

我们其实是要占据消费者的时间,无论是线下的场景,还是原来的堆头技术,都是为了争夺消费者的注意力。而线上很多ROI的打法也是为了争夺消费者的时间,这是我们对流量的阶段性思考。

无论是线上还是线下,都要去想怎么能够占据消费者的时间。从这个逻辑出发,我们看到用内容来占据消费者时间,是一个非常好的方式,

用社交、互动来获得信息的交换,形成认知,是一个非常靠谱的思维方式。

所以,我们看到一门生意主要有3个KPI,第一个是

抢流量

,我们怎么把流量争夺过来;第二是

转化率

,我们如何成交;

第三

客单

,卖什么东西很重要,客单就是选什么跑道做什么生意。

大生意一定是难做的,基础的品类一定是难做的。什么是大生意?

把基础品类做出差异化,往往就是大生意。

高频的东西很难有高毛利,有高毛利也是阶段性的;高毛利的东西,往往频次就不会特别高。一门生意就是这些核心要素揉在一起。

这是我们最喜欢讲的,零售跟供应链演化的过程。跟大家分享一个我的观察:

其实商业是博弈的结果,而不是设计的结果。

《零售的哲学》一书里讲了一个很核心的方法论就是

假设验证

,我们假设它是成立的,然后验证它是否成立,所以迭代是整个商业进化的主线。

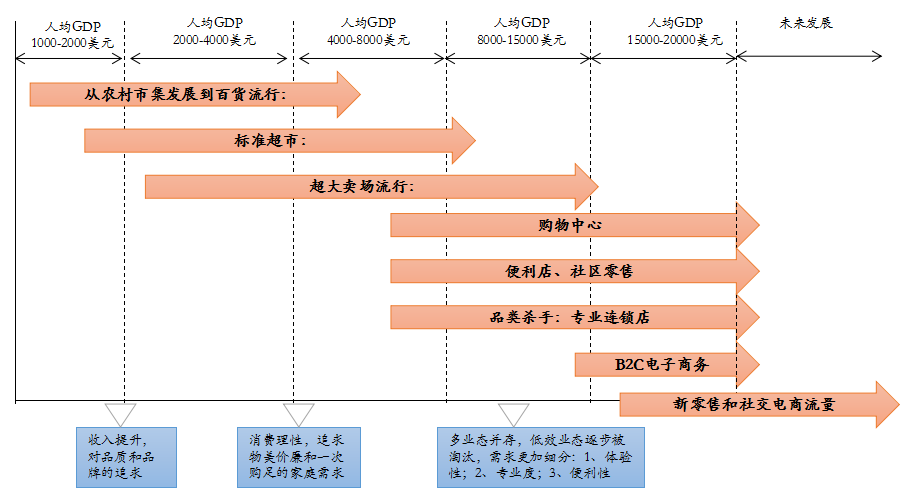

早期的竞争是非常简单的,因为短缺,只要你有就可以卖。

但是演化到今天,实际上是化繁为简,我们抓到很多非常本质的流量特征来思考今天的商业设计。

我们看到的新零售也好,把场景端数字化、把用户数字化也好,其实都是今天商业迭代的一种重要手法,我们都想直接获得最终消费者,我们需要跟他们建立更多的连接。

过去有太多的中间环节,所以今天我们做的化繁为简,试图

跳出一些中间环节过长的价值链条,重新分配价值链上的各个要素

,是我们商业进化的核心点。

什么是流量成本的静态和动态?

一个企业的现金流可以分两大类,第一个是

经营性的现金流

;第二个由于有资金力量的助推,出现的

融资性的现金流

。

核心是如何获得经营性现金流。万一经营性现金流静态的账算不过来,你有水平搞到融资性的现金流也没问题。

我们跟老零售人聊的时候他特别不能理解,你们简直疯了,会投这样的东西,多烧钱啊!其实无所谓好不好,只要你自己能算平这一本现金流的账。

但是从今天这个时点上看,融资性现金流可能会出现一些危机,导致了最近我们看到的零售创新形态的关店潮,或者是倒闭的信息,其实就是在平衡这两个现金流之间的关系。

总体上你要算出靠谱的现金流模型,也不排斥有一些人敢做比较牛的尝试,这都不是问题,核心就是大家要把账算好。

一个生意起来的时候是靠流量玩法,但长期看这个模式能不能成立,还是看供应链。

供应链迭代成立才是商业长期成立的核心。

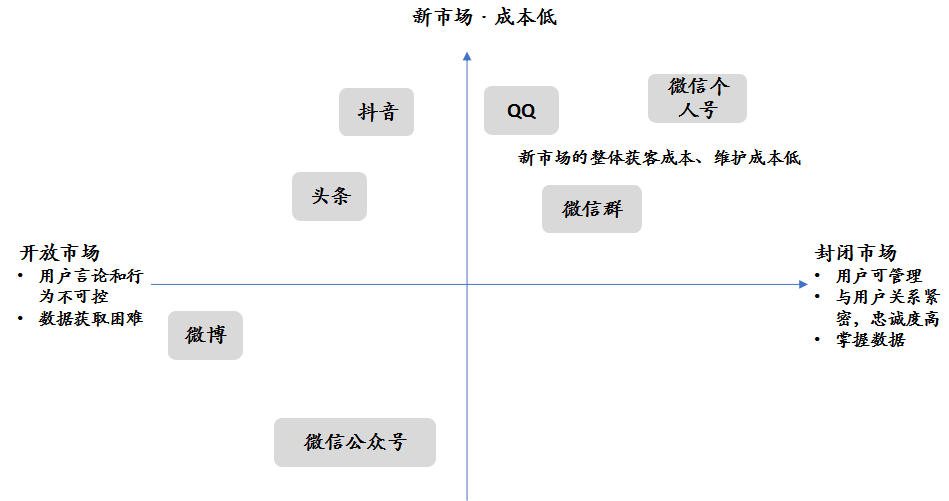

私域流量

也是特别流行的新名词,我们花了很多时间跟很多做私域工具的朋友聊,整体上对于平台的看法是“天下苦秦久矣”。反过来说,大家希望通过私域获得和消费者直接的连接,通过私域平台可以测试很多东西,这是我们看到商业创新的维度。

大家都想把私域流量转化成自己核心的粉丝群,去测试产品、测试营销效果,甚至做更深度的服务,也就是我们提到的经营用户的全生命周期。

我的品类结构如果只能经营用户3年,就显得不划算,我希望能够经营30年,那是一个长期的理念。所以现在私域流量起得很快,它的核心是能够和粉丝进行深度的沟通。

品牌的本质是消费者认知和情感链接最终是一种文化现象

这几年从投资维度来看,弘章资本其

实在加大对新品牌,以及优质供应链的投资布局。

我们观察到非常有意思的现象,比如15年前,我们商业的三大要素中,渠道是非常

集中的,基本上以大卖场为主,百货也很红火。

我们看媒介这一端,媒介是非常集中化的,电视台是非常主流的获取信息的来源。

另外我们看供应链,15年前有大量的创业者,我们第一代的创业者,大都做了工厂。

在当时三大要素的博弈里,你会看到大量的资源集中在媒介和渠道端。

但是15年后的今天,我们看到最重要的变化就是博弈关系的变化。

今天的媒介非常碎片化,获取信息的方式也非常碎片化,有看B站的、看抖音的,中老年人还在看电视。

渠道也非常碎片,线下的场景有无穷多的小变化,连锁店、精品店,都有不同的定位;线上也是五花八门,各种平台都有自己的核心粉丝。

再来看

供应链。

经过15年的迭代竞争博弈,供应链端是集中化的。在这三种博弈里,今天最优质的工厂正处在价值红利期。

我们3年前投宠物这个领域的时候,没有去布局品牌,而反过来布局工厂,今天工厂进入了红利期。

中国有如此庞大的优质供应链,很多老字号都有老品牌焕新这样的需求,这是创造价值的。

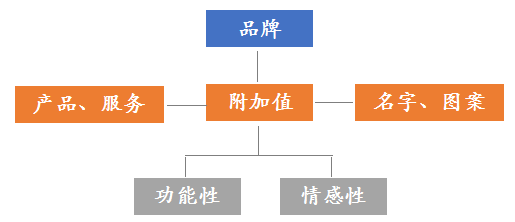

品牌包含的内容

在这个过程中品牌是什么?是一场

认知大战。

我们以前的品牌构建手法是快速地形成认知效果,占领消费者的认知是整个定位理论核心的思考。

但是我们发现,由于碎片化的流量和媒介,这种认知的效率是下降的,所以我们会看到,有一批新品牌的崛起,实际上是会玩流量的朋友做出来的。

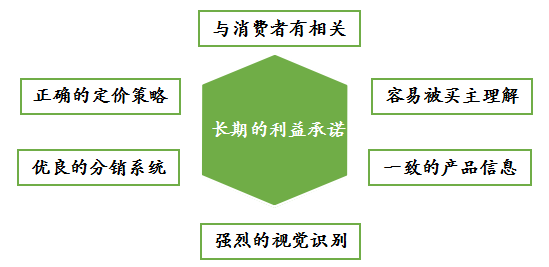

如何打造品牌

它实际上是非常高效地把流量运营、用户渠道作为我们做新品牌底层的东西。

以前一个品牌商可能是靠央视打广告构建权威性的信息,今天很多新品牌的崛起,就是两三年时间里面,快速通过线上多个流量平台形成口碑和消费者黏性,达到3~5亿的销售体量。

我们想跟大家分享的是,如果从品类的维度更长线地看,线下还是很大的。以前是先在线下做三五个亿,再做电商;现在是在电商平台做三五个亿,再回到线下市场。

总体来说,

品牌是一种文化现象,它的内核实际上是一种文化的认同跟认知。

在这里面,我们会看到它有理性经营的部分,也有感性经营的部分,两者肯定有一个。

凡是可以形成感情连接的生意往往都是超级生意,比如说酒类就是产生情感连接的超级生意,我们可以从品牌人格化和建立用户关系这个维度去思考品牌的长期价值。

我们认为

品牌是流量条件之下的消费者认知和情感连接,最终是一个文化现象

。

品牌有两大功能,最核心的功能就是信任

,

其实我们今天经营的都是消费者的信任,我们传递的就是,我的产品你应该放心,你应该消费它。

另外一个维度是什么呢?由于我们人的长期迭代,需要让自己与众不同,所以就出现了

品牌的另外一个功能,叫作展现不同

。

我们

做

新品牌的核心就是定位这两大功能

,

第一个是如何构建消费者信任,第二个是如何与众不同。奔驰在汽车这个品类里代表了一种高端的形象,它和QQ不是一类,这就是与众不同的品牌价值体验。

今天有很多新的玩法,比如说我们会看到众筹式的玩法,超级场景的打造。今天我们会看到,很多品牌先做线下的超级销售,让大家形成体验,形成认知,然后再在线上构建产品端。

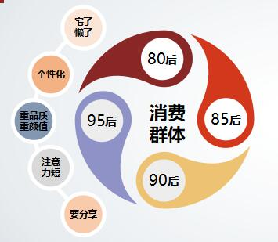

80后、90后的消费方式明显改变

还有一种做法是

人格化品牌,宠物行业的崛起是人格化的结果。

人们越来越觉得别人不靠谱,把自己的情感寄托在人身上是低效率的事情,所以越来越多人把情感寄托在宠物身上。

包括潮玩也是这样,把情感构建在物件上面,是我们看物件的本质。

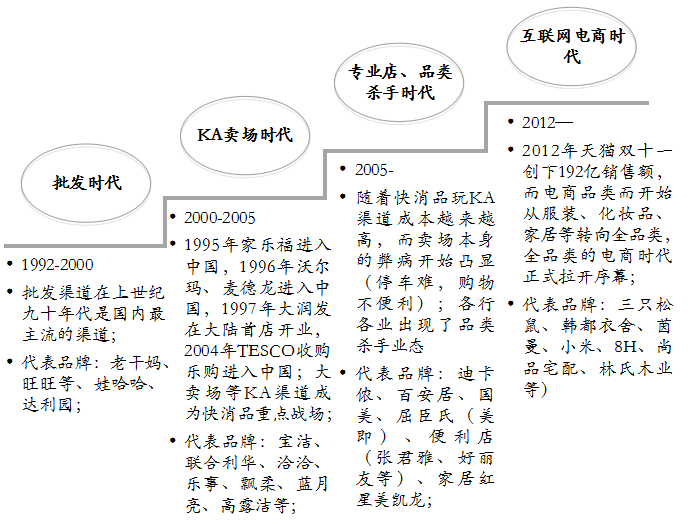

新品牌成长、迭代的过程和渠道是高度关联的,并不存在脱离渠道的流量概念,很多品牌的崛起都是由当时的流量红利决定的,不完全是因为地位。流量红利非常重要,比如小米生态链就是借助小米的阶段性流量红利崛起的一个新的品牌。