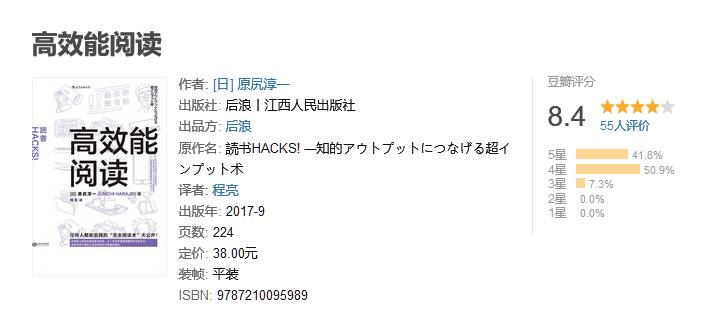

今天读到了原尻淳一的《高效能阅读》,这是一本非常实用的阅读方法指导书,作者在这本书里分享了 89 条高效读书的技巧。

在这本书中,作者提出了一个有趣的概念「3D学习」,传统的学习,基本形式是记忆平面纸媒上所写的内容,也就是「2D 学习」。

可是,学生的兴趣并非源自2D,而是来自真实的现场,即3D。

有了兴趣才会行动,有了行动才会学习。

对于读书,这个理念就更加重要。很多人希望多读书,却总也找不到动力,或者勉强一读,也把阅读当做很痛苦的事情,究其原因,就是他们把作为一种自我教育的手段,可是往往陷入「2D学习」的困境中。

那么,如何在读书这件事情上,达到「3D学习」的境界呢?在这本书分享的 89 条技巧中,这 9 条非常值得大家学习。

注重以行动为中心的阅读,尝试「实验型阅读」

我们在生活中的「学习」,绝非像大学里那样的纵向专业分割,而是更加整体的东西。借用哲学家怀特海在《教育的目的》中话来说:

以教育为目的的学科只有一个,便是「人生」。

为了活得更好而进行的学习,是与行动直接相关的。

首先要有行动,然后为了提高行动水平而广泛阅读,进行「实验」,确定什么好、什么不好。如此一来,每天的生活都会变得切实而准确。

「听现场」能降低读书的门槛

作者在书中回忆说,自己曾经是一个读书的「劣等生」,对于他来说,用耳朵听比用眼睛看来的更轻松。有一次,他在电视上看到一位著名作者的讲座,感觉短时间内就抓住了要点。

从此之后,作者会经常参加感兴趣的作者的演讲会。正如听音乐最好听完现场演唱再买CD一样,听完现场演讲再去看书,就能迅速且轻松地把握内容了。

从名人的薄书读起

不善读书的人,要尽量降低读书的门槛。

不论是著名作家的作品,或者是各类学科的书籍,与其贸然挑战艰深的书籍,不如从小一点、薄一点的书入手,待彻底读完、读懂一本书之后,再逐渐提高水准和难度。这样能够维持读书的热情,使其成为开始阅读下一本书的诱因。

参加读书会

读书会非常适合刚入门的读书者,有两个原因:

第一,能认识很多朋友,听到各种各样的意见,所以能够让你从多个角度重新审视一本书。

第二,参加讨论必然得先了解所要讨论的书,所以即使被迫,也得把书读完。

尝试「游牧读书」

出于兴趣的读书,最舒服的方式当然是窝在自家床上或者沙发上。然而,如果是需要产出的阅读,稍有紧张感的环境往往会更有帮助。

「家」是个诱惑太多的环境,如果希望集中一些精力去读书,不妨狠下心「离家出走」。去到咖啡馆这样众目睽睽的环境中,反而更加容易集中精力。

作者有时候会带着自己的两个女儿一起去附件的咖啡馆,没有了家里各种各样的诱惑,作者能安心读书,两个女儿也能集中精力写作业。而作为全职主妇的太太,也能享受一段属于自己的悠闲时间,堪称一家「三赢」。

通过维基百科阅读作者的轶事

不仅限于读书,对于任何事而言,首先沉迷于该对象,都可称「高明的开局」。

不善读书的人,往往有一种倾向,就是仅靠文字理解一切。然而做到沉迷是相当难的,几乎没缘分会从一开始就对一件事抱有兴趣,尤其是铅字。

如果对于原文本身不感兴趣,不妨暂时脱离书本或者资料本身,试着将感兴趣的对象换做作者本人,通过作者的轶事,慢慢产出阅读的欲望。

总而言之,就是试着将感兴趣额对象从原文扩展到人物、主题等周边事物上,然后再从中一点点发掘兴趣。

这就是使完全不感兴趣的对象变成关注对象的「契机管理」。

通过互联网与作者对话,力争做第一读者

在读书的持续性这一点上,最好的技巧是与作者对话。

在互联网上评论、转发作者的文章,用高质量的留言来获得作者的回复。这样的喜悦更能激发读书热情。

通过「刷牙读书」分散畏惧意识

这是一个非常有趣的方法,就是在每天睡前刷牙的时候,一边读书一边刷牙。

这样的好处是,可以大幅减轻读书时的畏难情绪。

集中精力做自己不擅长或不情愿的事情时,若能通过其他事情分散畏惧意识,痛苦就会减半。

集中全部精力进行自己不擅长的阅读时,会感到痛苦。身体会产生抗拒反应。然而通过刷牙使这种意识分散掉一半,就能使身体的抗拒反应也随之减半。

突然想到,如果能解决防水的问题,是不是我们还可以扩展一下,尝试「洗澡读书法」呢?

其实总结一下,这 9 个技巧的核心关键词,是「主动」。不论是技巧是关注于行动、兴趣、注意力,核心的逻辑都是借助各种方法,调动起自身的主动性。

正如《如何阅读一本书》当中所说:

阅读越主动,效果越好。

通过目标管理、契机管理、行动管理,激发自己的主动性。当我们成为主动的阅读者时,我们就从被动枯燥的「 2D 学习」,变成了全方位的「 3D 学习」。

近期文章:

近期文章: