中央之国的形成 [第49节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃、雪白血红 / 主播:安妮

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

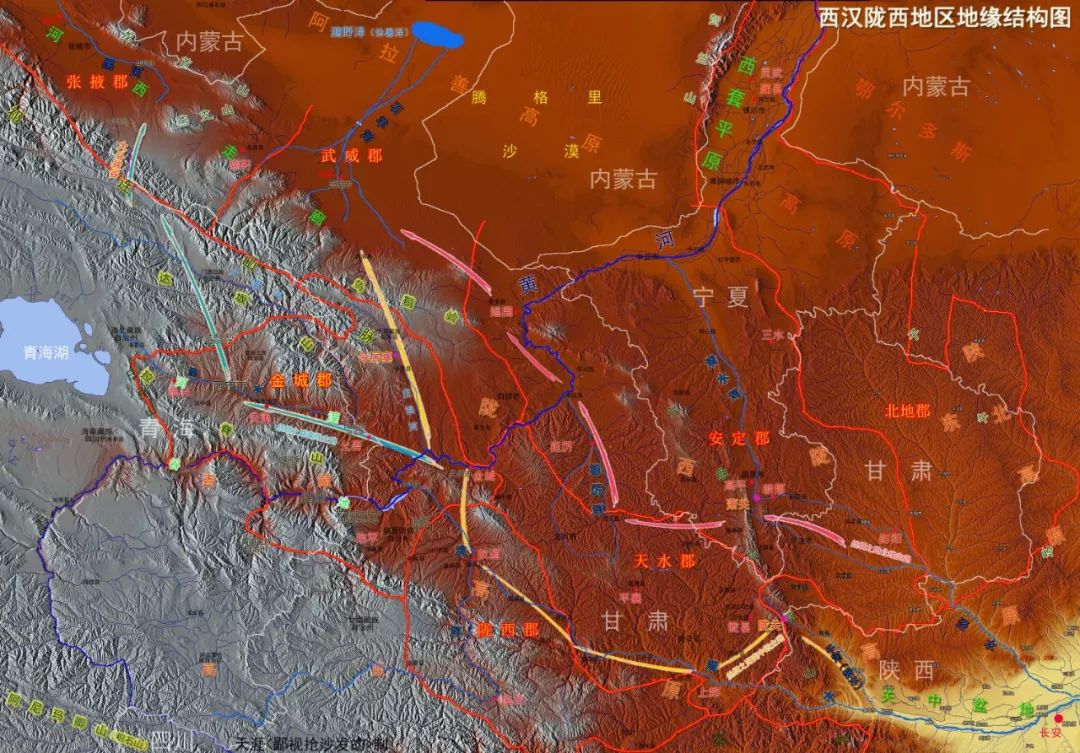

胡马羌笛——凉州4 宁南高原与清水河

胡马羌笛——凉州4 宁南高原与清水河胡马羌笛——凉州4 宁南高原与清水河

灵州川的存在能够帮助中原王朝,在步出陇东高原后,穿越这片荒漠草原直抵银川平原。

在灵州川的南面,与之源头接近但流向相反的河流,则承担着帮助整条战略通道向纵穿陇东高原的任务。

循着这一方向出现在视野中的河流名叫“环江”,属于“马莲河”河的上游。

而司州部分已经解读过,马莲河的地理身份是是泾水东源。

理顺了这些水系的关系,一条从长安出发沿泾水而上,溯马莲河、环河,下灵州川,纵穿宁东翰海直抵西套平原的交通线便跃然于纸上了。

正是有了灵州川的连接,西套平原与马莲河流域才能够在行政上融为一体。

围绕马莲河-灵州川-黄河这条轴线,

两汉建制了包含银川平原和半个陇东高原的“北地郡”。

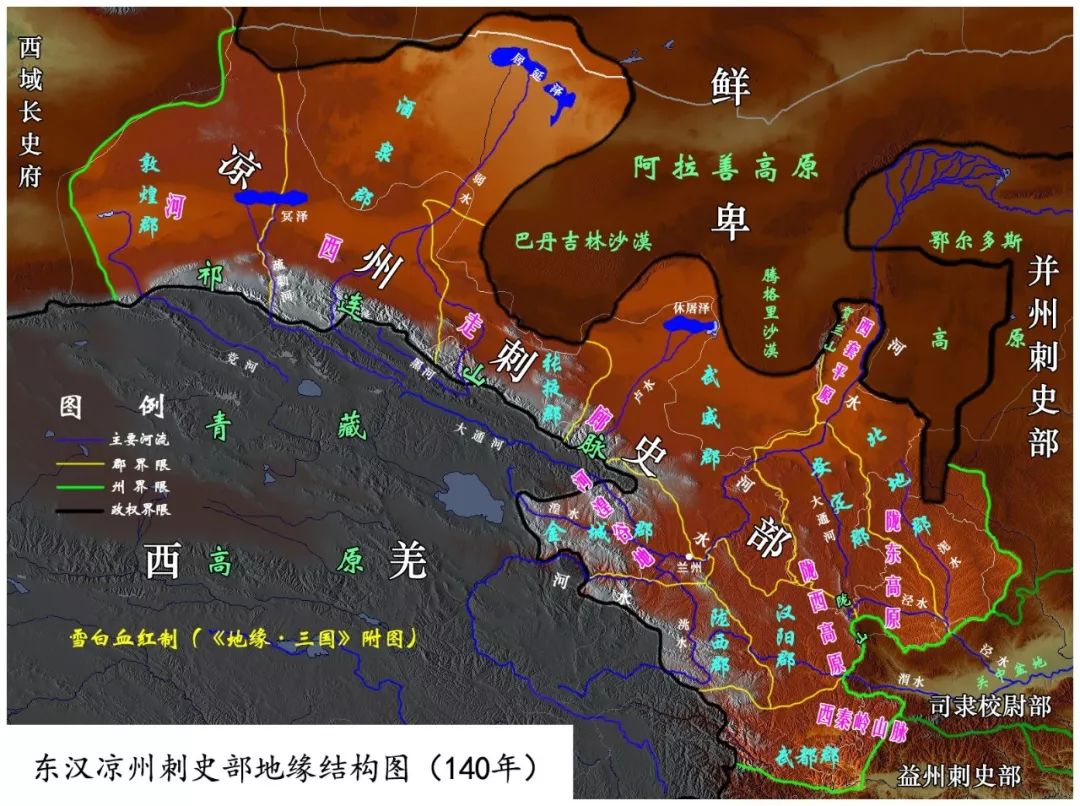

区别在于西汉时期,北地郡和大部分东套平原、鄂尔多斯高原一起,归属于“朔方刺史部”。

而在东汉撤销朔方刺史部后,北地郡则成为了凉州最东部的行政区,并成为后来甘肃省在陇东高原存在的行政源头。

然而透过“灵州川”这个历史名称,固然能够帮助了解这条河流的地缘政治价值,但它的另一个名称“苦水河”,却让人对这条战略连接线的稳定性感到一丝隐忧。

在中央之国的范围内,并不只有一条苦水河。

以此为名的河流,共同的环境背景是干旱环境所带来的高蒸发量,使得河水的矿物质含量偏高(因此口感苦涩)。

这意味着,穿越宁东翰海的苦水河,在承担西套平原与陇东高原战略连接线的问题上,着实有些勉强。

最起码你很难依托这样一条水质偏差、水量不够大的河流,打造出一条农业走廊来。

那么,西套平原与黄土高原之间就不存在稳定的连接线了吗?

当然不是。

前面也说了,二者的连接呈现出“西密东疏”的结构。

从位于宁夏同心县、盐池县交界处的苦水河谷,向西驱车约100公里进入同心县成所在的谷地,

你会发现一条从名字上看就充满希望的河流——清水河

(汉时的名字为“乌水”)。

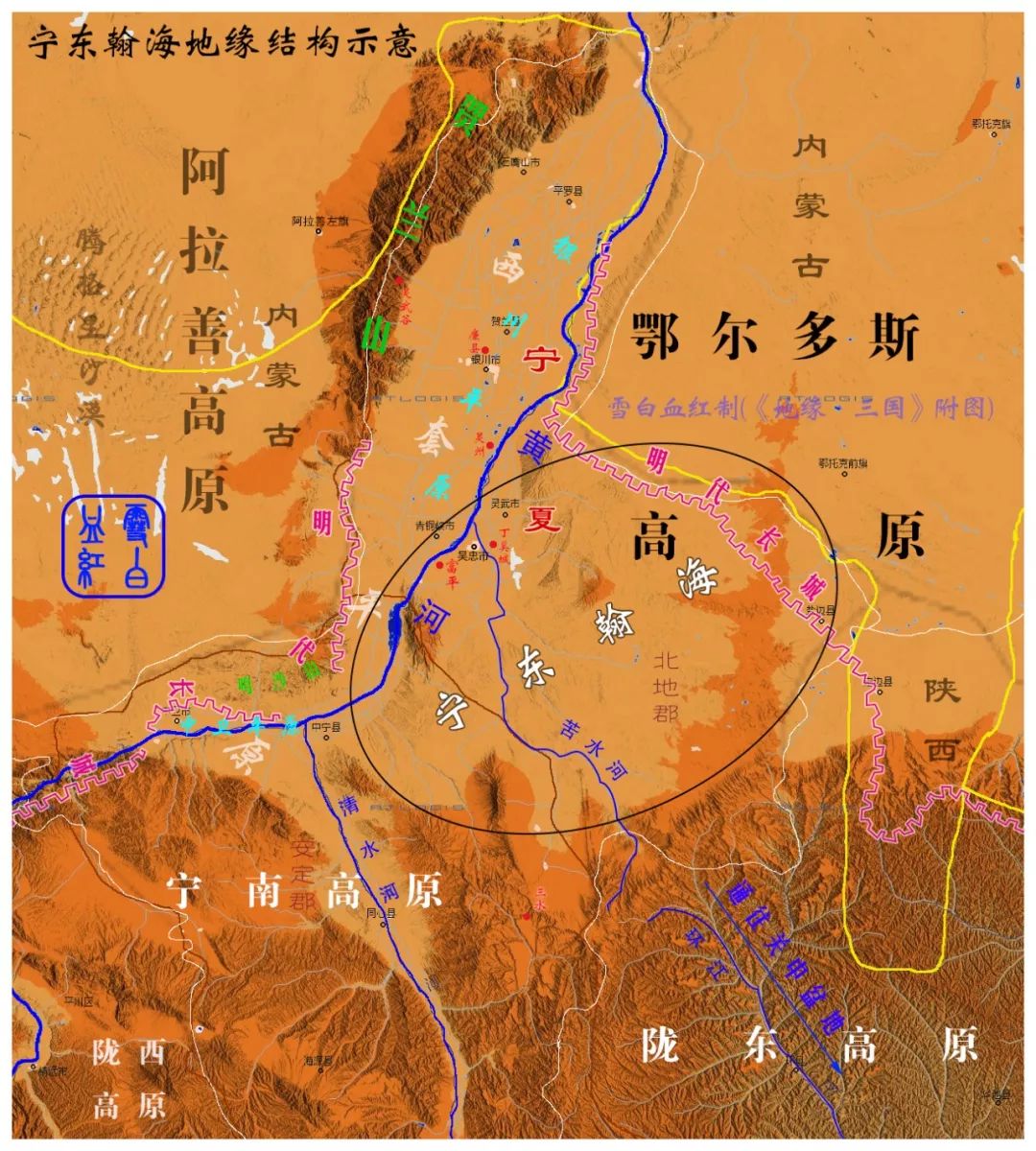

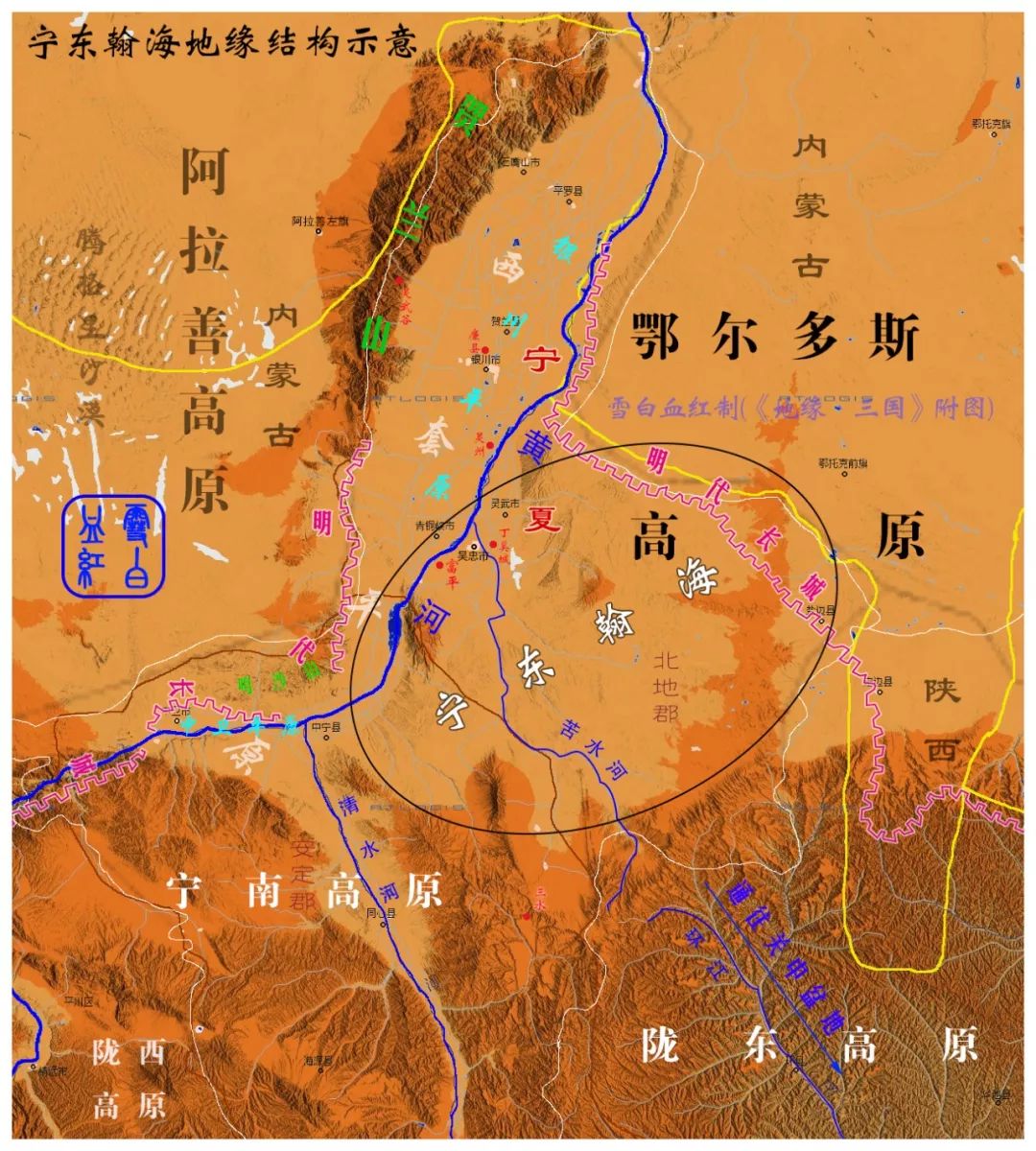

宁夏地缘结构图(雪白血红制)

∨

这条发源于六盘山北麓向北注入中卫平原的河流,干流河谷正处于陇东、陇右两大高原之间的缝隙。

依托两大山地,清水河谷的环境较之苦水河要好一些。

不过这种好也只是相对的。

以清水河谷的情况来说,

上游固原

境内的年平均降水,还能勉强达到15英寸等雨线的要求,

中游同心县

就不到300毫米了。

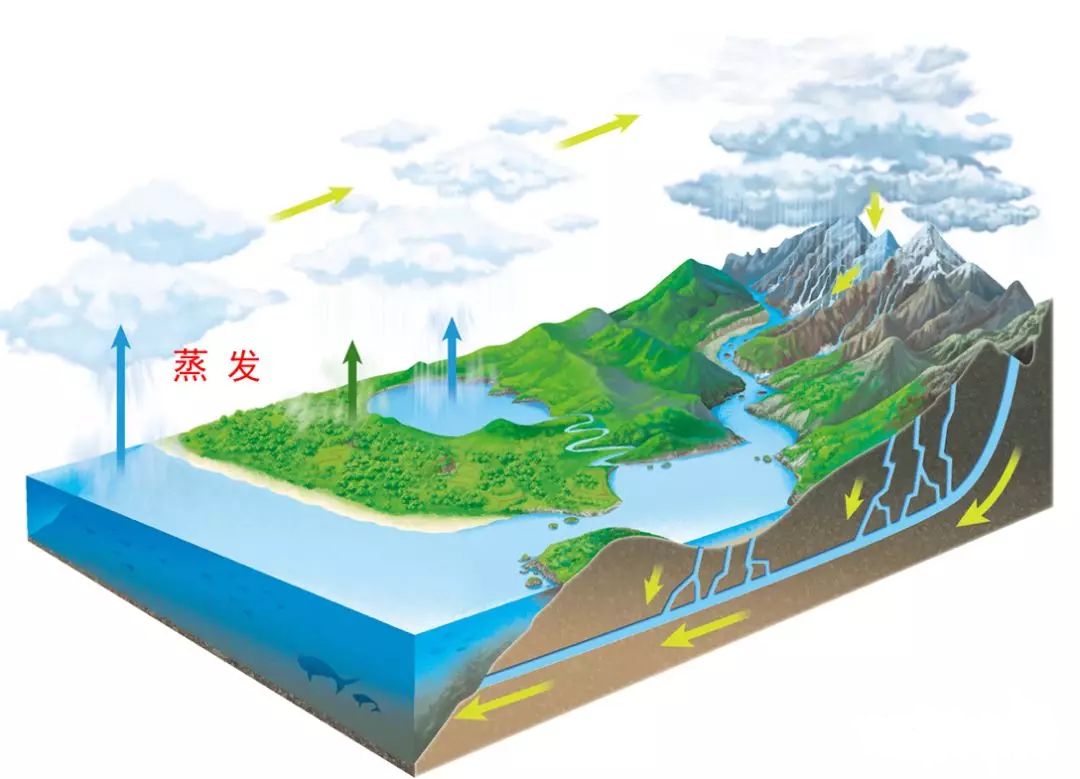

说到这里,要解释一下蒸发量的概念。

蒸发量是指“在一定时段内,水分经蒸发而散布到空中的量”。

跟降水量一样,通常以毫米和年来标定。

你会发现在西北干旱地区,测定出来的蒸发量会一般比降水量高出7、8倍,甚至超过10倍;

而在中东部地区这一数值要接近的多,甚至降水量是要高于蒸发量的。

这里说的蒸发量,更准确说是“潜在蒸发量”,是将水放在蒸发器里测定出来的结果。

实际环境中,蒸会量会大大小于测定出来的数值,除非极端沙漠地带,地表水亦不可能全部被蒸发。

蒸发量与降水量的差值,更多是在帮助我们从数据上感知一个地区的干旱程度。

悲剧的是,越是降水量稀少的地区,潜在蒸发量越是高。

这就好像一个人本来就没水喝,还要让他去大太阳底下晒一样。

蒸发量与降水量之间的这种反比关系,使得我们在衡量一个地区的干旱程度时,一般只需参考降水量就行了。

结合自然植被状态和农业需求总结出来15英寸等雨线(381毫米),则是一条很有价值的干湿分界线。

将蒸发量的概念提出来的意义之一在于:

在这条分界线两端,无论干、湿所呈现出的都是加剧状态。

越是干旱地区,潜在蒸发量超出降水量的比例越大;

越是湿润地区,降水量越是能压倒蒸发量。

这种马太效应的形成原因其实也很简单:

降水的缺乏是因为没有受到水气和雨云的青睐。

而没有了云层的遮盖,阳光又会更加肆无忌惮的将地面本已匮乏的水资源吸走。

当然,阳光同样是农业和植被生长所需的重要资源。

如果能解决水的问题,这种日照充足的干旱地区,往往能种出更优质的农产品来。

考察清水河口所处的中卫平原,你会发现它年平均降水,比之清水河中上游地区更低,只有不到200毫米,潜在蒸发量则高达将近2000毫米。

只是有源自青藏高原,不远千里前来支援的黄河水的浸润,不用像中上游地区那样“靠天吃饭”罢了。

蒸发量给人类的另一个启示是:

在试图从外部引水改造一片干旱之地时,如果不考虑输送、灌溉中的蒸发量问题,将会造成极大浪费。

从这一角度说,要是人类哪天有能力建立一条空中水气走廊,将东南部的雨云输向西北,倒真是可以标本兼治的解决中国西北干旱问题。

只是人类过往几千年改造地球表面,尤其是改造河流的经验告诉我们,即便有高科技加持,人类也未必马上能知道一片飘向蒙古高原的雨云,会不会让亚马逊森林里的一只蝴蝶感到不适。

把视线从未来拉回到地面。

源头出自六盘山北、

河口位于中卫平原

(具体是中卫市中宁县)的清水河谷,为关中平原又打通了一条通往西套平原的战略通道。

2000多年前,从关中平原起程的汉军,可以在沿泾水向向西然后北出萧关,再沿清水河谷一路向北进入中卫平原。

河套地区地理结构图

∨

围绕着进入中卫平原的战略走廊,东汉王朝建制了同样隶属凉州的“安定郡”。

如果说北地郡的地理结构,可以归纳为:

马莲河+苦水河+银川平原,那么安定郡的结构则是:

泾水西源(正源)+清水河+中卫平原。

对于中原王朝来说,清水河的存在并不仅仅是提供一条战略通道那么简单。

整个清水河干流河谷宛如陇山的北延伸线,整个清水河流域也基本在黄土高原地貌中延伸。

从这个角度看,“陇山-清水河谷”似乎可以被认定为陇东、陇右两大高原的分界线。

不过基于其在地缘位置上的独特性,我们更应该将之视为一个独立板块。

根据其当下大部属宁夏所有的行政属性,我们可以将之命名为“宁南高原”。

宁夏十字架结构的前三部分:

上半部的

银川平原、

左半部的

中卫平原、

右半部的

宁东翰海

都已经悉数出场

。

补足这最后一块拼图的,就是清水河水系所覆盖的“

宁南高原

”。

以清水河谷为轴线的话,宁南高原呈现出“西大东小”的结构。

也就是说,清水河左岸与陇西高原相接的这部分黄土高原,面积要远大于其右岸,与陇东高原相接的部分。

在清水河左岸,分割宁南高原与陇右高原的,是一条之前内容中曾闪现过的名字——屈吴山。

说起屈吴山,就必须先说一下两条山脉——陇山和祁连山。

陇山山脉的情况前面已经交待过。

这是一条从关中平原西端开始,向北延伸的秦岭支脉。

除此之外,你还可以将这条山脉称之为“六盘山脉”。

一定要再细分的话,陕西、甘肃境内的南段为陇山,宁夏境内部分可称为六盘山。

祁连山脉是围就青藏高原东北边缘的重要山脉,也是后面即将展开的河西走廊的靠山。

位置上看,陇山山脉位于陇右高原东边缘,祁连山脉止于黄河之西,相隔整个陇右高原的二者看起来不太可能交集。

然而在地质活动的作用下,斜穿黄土高原北部的

屈吴山

,成为了两山之间的连接线。

这条充当陇山、祁连山连接线的山地,不仅是祖厉河与清水河的分水岭,同时也是宁南高原与陇西高原的分割线。

注意屈吴山的位置

∨

宁南高原插入位于陇东、陇面中间的位置意味着,

中原王朝即可以从陇东高原,也可以从陇西高原切入清水河谷,打通前往中卫平原的战略通道。

使得宁东翰海与宁南高原一起,成为了游牧者和中原王朝争夺西套平原博弈舞台。

前者的荒漠草原属性,使得游牧者在做宁东翰海时要更占优势;

后者的黄土高原属性,又使得中原王朝有机会,在宁南高原建立直抵中卫平原的建立农业带。

不过宁夏高原的气候环境,对中原王朝的控制有些不利。

清水河偏西北向的走势告诉我们,高原的迎风面整体是对着西北季风的方向。

虽然在屈吴山之南,祖厉河与姚河也是这样的流向,但与青藏高原相邻的位置,可以一定程度帮助阻挡住部分西北季风的影响,并在其上空聚拢来自东南方向的水气。

相比之下,宁南高原所面临的局面就要严峻许多,更多要直面从阿拉善高原之上吹来的干燥西风。

这使得整个高原地区的生态十分脆弱,很容易被过度农业开发所破坏。

虽说单从降水来说,宁夏境内的四大板块都是干旱的。

自然降水甚至呈现出东南向西北方逐渐递减的态势。

不过与有黄河水加持的西套平原相比,无论是宁南高原还是宁东翰海,更多都只能靠天吃饭。

不过对于试图割据西套平原与中原王朝对抗的政权来说,这种结构倒未必是坏事。

能够让习惯步步为营策略的中原王朝,在觊觎西套平原之前,必须穿越一片农业潜力不足的土地。

关于这片为西套平原提供缓冲的干旱土地,还有一个出现在40多年前的名字可以帮助加深认知。

1972年,被联合国粮食开发署认定的“不适宜人类居住地区”名单中,曾出现过一个叫作“

西海固

”的地名。

“西海固”一名从字面上解读指的是宁夏南部的:

西吉、海原、固原

三个县。

实际被纳入这个概念的则有:

固原县(现为固原市原州区)、西吉县、泾源县、彭阳县、隆德县、盐池县、同心县、海原县八个县区

。

当你在地图上将它们一一标出后会发现,这片曾因干旱而被认定不适合人居的土地,指向的就是宁南高原和宁东翰海(依靠从黄河引水以及植树造林,当下“西海固”地区的生态环境已经得到了一定改善。

)

中央之国的范围扩张至宁夏地区始于秦王朝。

继承赵国遗产将与长城防线北移至阴山山脉的秦始皇,没有理由把对关中平原威胁更大的西套平原留给游牧者。

移民实边是历代王朝开发边缘之地的基础手段,尤其是那些有机会进行农业开发的土地。

然而由于秦王朝的存续时间太短,当时被强制迁往整个河套地区的移民,在关东发生动乱后很快就逃回了内地,使得匈奴所代表的北方游牧民族又重新控制了这片土地。

一直到汉武帝时期,中央帝国才重新从游牧者手中,夺取了包括三个河套平原在内的河套地区,并重新开始大规模移民工作。

只是这片土地终究是处在农牧交界之地,一旦中原发生战乱便极易被放弃。

西汉河套四郡

∨

在两汉相交之际以及东汉末年,这种情况就两度发生。

使得后来曹魏的版图中,已经不包括河套地区。

与之前情况有所不同的是,

这一阶段在河套填补真空的,并不只有来自北方蒙古草原的边缘民族,还包括来自黄土高原以西的戎族后裔。

由于没有办法厘清他们的来源,这些混居于河套地区的边缘民族被称统称为“羌胡”。

东夷、西戎、南蛮、北狄是先秦时华夏族对四方边缘民族的泛称,这一称谓在进入秦汉之际开始发生变化。

“羌”开始取代“戎”成为西部边缘民族的泛称

,

“胡”亦取代“狄”成为了北方游牧者的统称

。

这其中“羌”与“戎”的含义相当,在商王朝时用来代指中原以西部族。

也可以说,在商人的概念中,周人最初也是西羌的成员。

也许是因为这个原因,周人开始用“戎”的概念取代“羌”,以将自己和这些远亲区别开来。

至于“胡”,则有可能来自于匈奴人的自称。

鉴于匈奴让蒙古草原诸部第一次完成了统一,这个自称在后来的历史中,被中原王朝用来代指整个北方边缘民族。

以对中央之国地缘政治舞台上的表现来说,西羌的机会并不如北胡那么亮眼,但东汉和三国时代,却是“羌”系民族活动的一个高峰。

大家熟知的马超、姜维等三国名将,都与之有千丝万缕的联系。

董卓之所以能够崛起,也是因为它在进剿“凉州羌乱”时得以坐大。

接下来,随着“河湟谷地”部分的展开,我们将进一步了解这些羌系部落的前世今生。