▲图中女性为清末知名女权运动人士来财山女士以及她的伙伴

对近代中国东南沿海讨海人而言,“好命“和”好彩”远比勤劳和善良来得重要。大海犹如这些讨海人生命中的第一个女人那般难以捉摸,它是那样无比慷慨供给讨海人生活所需的一切,可它又是如此冷酷无情使讨海人的生死全系一线之间。所以,包括渔夫、海商、走私者、海盗、水师官兵、水手等在内的绝大部分讨海人都信奉、祭祀各种海神,即便是有骠骑兵作风的嗜血海盗在祭祀海神也会摆出虔诚者的羔羊模样。

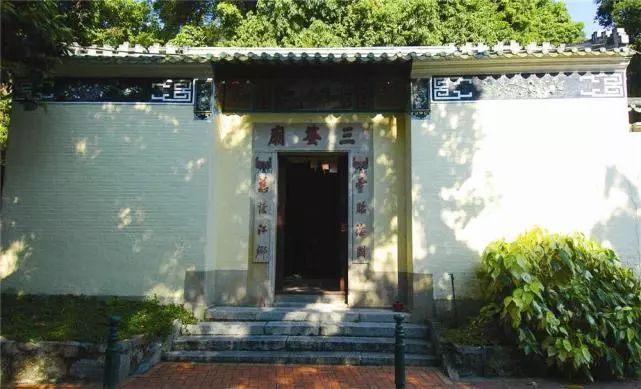

▲香港妈祖庙

“陆上关帝,海上天后。”这句话完美诠释了中国东南沿海地区的信仰状况。妈祖信仰起源于北宋时期福建莆田的一个小渔村,然后历经800多年的发展,遍及世界上任何与海有关的中国人聚落,从中国东南海沿海、东南亚、日本到世界上另一头的旧金山,都有许多关于妈祖救讨海人于水火的传说。中国古代王朝也对妈祖信仰给予承认,元朝政府在蒲寿庚等人的影响下首先对妈祖加以册封冕圣,到了明代永乐皇帝为其在南京赐庙列祀封为“护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃”,到了清代因妈祖显神迹助清师复台湾,清政府又册封妈祖为“护国庇民妙灵昭应仁慈天后”以作答谢,方有流传至今的“天后”称呼。

妈祖信仰的广泛性可以从今天东南沿海那数不胜数的妈祖妈祖庙庙窥见一斑。乾隆年间,东南沿海几乎每一处村镇聚落都能看到妈祖庙。19世纪初的福建厦门,有近百处祭祀各种各样海神的庙宇,妈祖的“天后宫”以26所独占鳌头。在海上活动最繁荣的广东,妈祖更是跨越了族群界限,受到了潮汕、客家、广府三大族群的供奉。在澳门,澳门半岛加上两座附属小岛就有超过10座以上的阿妈庙,阿妈是当地人对妈祖的称呼。在“红单船俱出顺德陈村”的顺德,以50多做天后宫压过了关老爷的关帝庙。客家人的姑婆庙亦是香火不绝。如此种种,不胜枚举。在数目如此庞大的妈祖庙中,有数百年历史的妈祖庙屈指可数,大多是17世纪后的建筑物,这很可能与清代对外贸易较明代繁荣有关。

▲越南天后宫

海盗对妈祖也抱有敬畏之心。早在明代,以双岛为据点的中国不法之徒就在当地修建了天妃宫,很可惜随后毁于战火,今天已经难觅其踪影。清代海盗蔡牵在马祖列岛修了三所天后庙,香港列岛和珠江流域也多见海盗修庙。当然啦,海盗修庙所需的建材和佛像乃至贡品,都是通过非法所得,可以说是行业特色了。

虽然陆地族群和讨海人都共同供奉妈祖,但妈祖于他们的意义却迥然不同。对陆地族群来说,妈祖是儒家正统思想在海上的延伸,是惩恶扬善和救世济民的象征。在陆地族群所修的正史中,妈祖的形象是一位能大显神通、保一方水土平安的善神,尤其是它能掀起巨浪、靖绥海盗。讨海人供奉妈祖绝不是简单地希望驱逐海盗或维护社会安定,主要还是为了借助天后的神力,能保佑他们海上航海平安、渔获颇丰、贸易顺利。

▲天后诞

除了妈祖外,东南沿海的讨海人还供奉许多其他神明。跨区域跨族群信仰的有北帝、龙王、龙母、风波神、靖海神等,只有当地人供奉的海神也有不少,比如香港澳门的洪圣大帝、朱大仙、谭公、潮汕的三山国王,雷州半岛和海南岛的飓母神等等。在这些“少数”神明中,又以三婆最为有名。

▲三婆庙

三婆信仰的起源不明,一般认为这种信仰是源自邻国安南的地方信仰。广西有一支少数民族京族,他们所供奉神明就叫三婆,京族是明代始居住在江坪附近岛屿的安南人。很可能在源远流长的中越文化交流中,中国讨海人接受了三婆信仰,并把它和妈祖信仰糅合了在一起。中国讨海人所信奉的三婆,据称是妈祖的第三个姐妹。目前所知最早的三婆庙建筑,建于乾隆年间的广西涠洲岛上。

自雷州半岛西部起至越南边界的北部湾沿海一带的钦州、合浦、防城港、江坪、竹山等地都有三婆庙和三婆信仰分布。三婆信仰在18、19世纪之交向东部扩散蔓延到了珠江流域,清末的香山县志就记录到香山县和澳门存在三婆庙,现在香山县的三婆庙已不复存在,而澳门还尚残存一座。三婆信仰和原始巫术信仰密不可分,有请神、降神、占卜等在港剧影师中常见的仪式。这些仪式的主持大多是中老年妇女,在当地人们把这些从事宗教活动维生的妇女称作神婆或巫婆。19世纪东南沿海的大海岛张保仔就对三婆推崇备至,每日焚香月月上供从来不缺,这很可能与张保仔幼年时期在广西涠洲岛的生活经历有关。

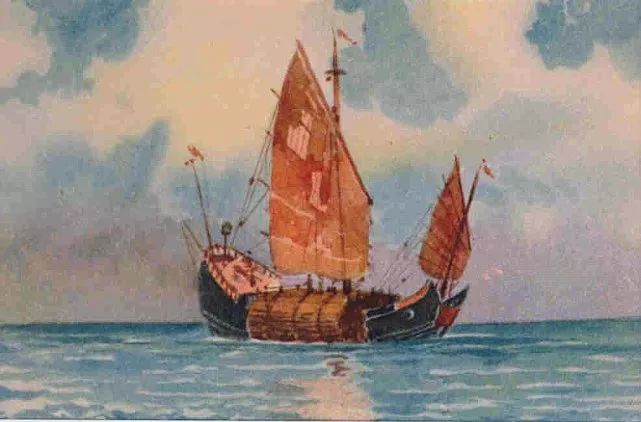

▲海盗船和民船区别不大

由于三婆信仰和原始巫术、海上不法活动密不可分,坚持陆权思维和儒家正统学说的清政府便把三婆信仰打压成异端邪说,将三婆庙贬称作“淫祀”,一经发现,巫婆或神婆会被处以极刑,庙宇会被夷为平地。

有萨满教特色的自然信仰在讨海人中更是常见。讨海人视一些海洋生物为神物,比如锯蛟、鲽蛟、鲸鱼、海龟等。他们极力避免和这些神物发生冲突,若是无意间误杀,必须举行必要的祭祀进行补偿,不然神罚临头。

▲清代渔船

明清时期讨海人把许多时间用于祭祀海神的仪式上,比他们在海上作业的时间起来也不遑多让。据多国人类学者研究,东南海沿海的渔民一年中的捕鱼天数是120天-150天,海商、水手、海盗、走私贩子活动在海上航行的时间也很短,他们只在春夏西南风期和秋冬季风期活动,算起来他们一年中只有3个月到4个月的时间在海上活动。一年扣掉航行与其他活计所用的时间后,剩下的时间都用来举行祭祀海神的仪式,这些祭祀仪式的举行是讨海人一年中最重要的活动。

这种祭祀仪式的举行,不仅发生在航行前和航行后,航行期间也从不间断。每当大地刮来了西南季风预示航行季的开始,东南沿海的大小村镇都有特别的神游活动。船家把原本供奉在船上的神像搬下陆地,在道士选定的黄道节日,船家和船工以及他们的家属便会把神像置于轿子上,然后挑着神像游过大街小巷来到祖庙,恳求海神和祖先的双重庇佑,这种仪式通常有酬谢神恩的演戏活动,参与挑轿子的挑夫以及演戏的伶人都会得到额外且丰厚的红包作为酬谢。

▲两广及闽地村镇的游神仪式用盛大来形容不为过

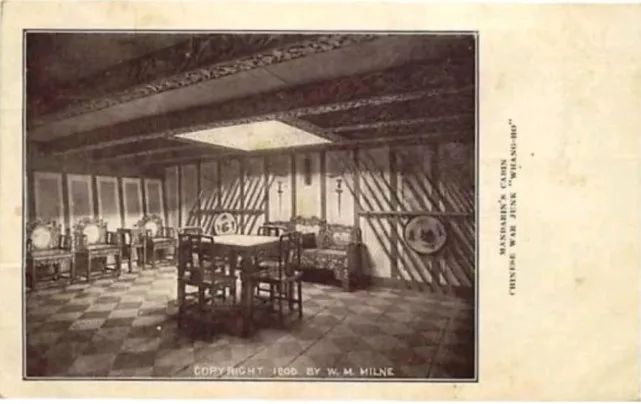

除了在岸边建庙外,每一艘船上都设有神龛。这些神龛十分贵重,镶金嵌

银鎏金镀铜,华贵非常。在神龛前,终日香火缭绕不绝,油灯洞似白昼。张保仔甚至有一艘专祀神明的神舫,供他向神明请示。水手们会以红包包裹罗盘,每日早晚上香焚烧纸钱。大多数商船上都有一位叫“香火师”的人转司祭祀,他的职责是供奉神明和举行祭祀的仪式。

有西方传教士记录过一次讨海人在海上的日常祭祀仪式:“起锚前,船长占到船首,开始祭祀龙母的仪式。有一个临时搭建起来的祭台,上面有3盏盛满米酒的小酒杯,还摆着一只带把手的银质酒壶。船长杀鸡以为祭祀牺牲,然后向前叩首。奠酒时,一次一杯,举酒高过头顶,然后撒酒于站立之处的甲板,再以利刃划鸡脖,将鸡血撒于他所站立之处的甲板。这时,他的其他部下会恭敬地呈上几张银纸,将鸡血洒在这些银纸上,最后把这些染上鸡血的银纸绑在船舱的门楣和门柱上。随后,船长和船员一起分享了米酒、甜甜的不知名糕点、猪头肉、水果、白切鸡等贡品。”不管是渔民或是不法之徒的祭祀仪式基本大同小异,这些祭祀仪式讲究宰杀活物取血,在中国传统文化里,人或动物血具有驱魔和降灵的价值,船长这么做既是为了驱走给船只带来厄运的妖物,也是为让神明赐予船员的福满怀。

▲清代帆船的内部构造图

放生也是常见的祭祀仪式,这是印度传来的佛教的影响。在佛教观念中,放生可以积功累德,讨海人深受这种观点的影响。在粤西电白有一处岛屿,岛上有供奉海神的庙宇,每一只出海的船只都会带着公鸡上岛放生。无独有偶,粤东和福建也有许多类似的岛屿,讨海人出海前会带着鸡前来放生。这一类岛屿,被讨海人统称为放鸡山。

讨海人举行祭祀海神的仪式不单是为了祈求收获丰富,更是为了向神明请示前景。据说在张保·郑一嫂势力最鼎盛时,张保曾向神明请示他是否有开国登基的可能,神明的回答他“当皇帝是不可能当皇帝的了,这辈子都不可能当皇帝的了。”此事发生后没过多久,张保就接受清政府的招安。

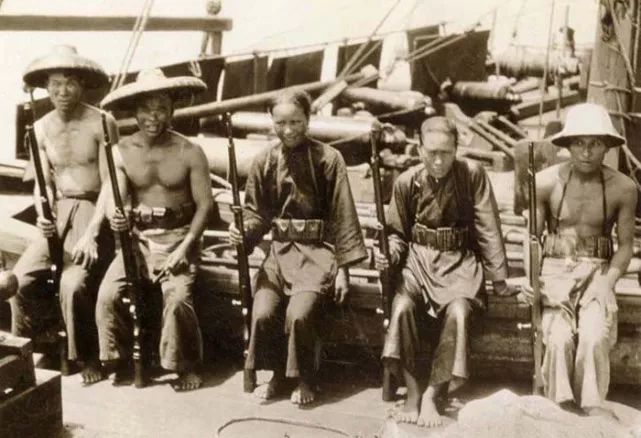

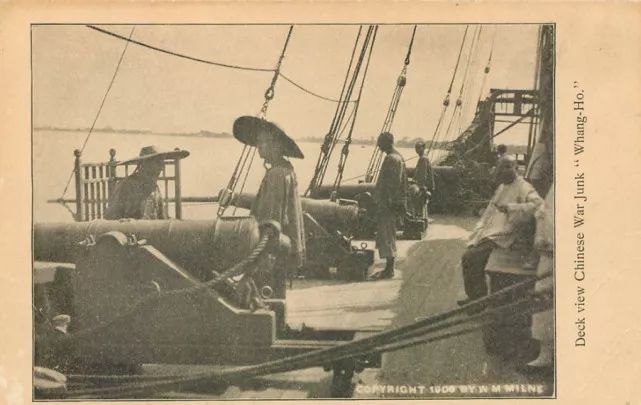

▲武装船只的甲板