文 / 窈窕妈妈 图 / ins

来源:窈窕妈妈(ID:iiimum)

点上方绿标即可收听孤读先生电台

01

最近芬兰的一则公益广告短片《孤儿院》刷爆了朋友圈:

一对乖巧的姐弟俩,来到成人“孤儿院”中。在一名女士的引导下,他们开始“面试”橱窗里的四组父母,选出他们心目中最理想的父母。

第一组父母,爸爸在看书、妈妈在打扫卫生,他们看上去其乐融融;

第二组父母,妻子正在体贴地为丈夫倒果汁,两个人有说有笑;

第三组父母,拖着婴儿车,在树下散步,妈妈很优雅,爸爸看上去也很绅士;

小男孩透过橱窗,会心一笑,眼神中透露着渴望。

与前面三组形成鲜明对比的。

第4组父母,两个人发生了激烈的争吵,丈夫动作幅度很大,妻子像是在辩解着什么。

橱窗外的孩子们立刻变得胆怯、惊恐、不知所措,脸上的笑容也完全消失了。

常有人说,父母是孩子的镜子,什么样的父母,照出来的就是什么样的孩子。

这话一点不假,在孩子小的时候,他们会在耳濡目染中模仿父母的互动模式:

如果父母为人和善,说话时让人如沐春风,那培养出来的孩子也会是风度翩翩,举止优雅的;

如果父母喜欢讲脏话粗话,那孩子长大了多半也会缺乏教养,出言不逊;

如果父母经常吵架,甚至大打出手,孩子长大后很可能性格孤僻,容易自卑,甚至怀疑自己。

02

朋友桃子闲聊时提起自己的童年,她说最怕的就是爸妈吵架。

有时候爸爸会生气到狂摔东西,妈妈也毫不示弱,大吼大叫的样子就像洪水猛兽一般。

她吓得躲在房间里,外面飘进来的争吵声中永远夹杂着钱、累、苦这样的字眼。

甚至争吵完,妈妈还会把桃子当作出气筒。

有次桃子只是不小心弄脏了裙子, 妈妈冲着她就是一顿教训:

你跟你爸一个样,没一个好东西。

每次听到这些,桃子就在心里一遍遍问自己:

我为什么活着?我为什么要读书?我怎么不去死?

由此可见,家庭氛围是否和睦,直接影响到孩子心理能否健康成长。

一个不懂得好好说话的家庭,养不出幸福的孩子。

03

有些父母好像从来不会赞美孩子。

他们觉得那样会让孩子骄傲,只有时刻鞭策他,他才能不断进步。

殊不知,你们看似不经意的一句话,却像一只利剑,深深刺中孩子脆弱幼小的心上。

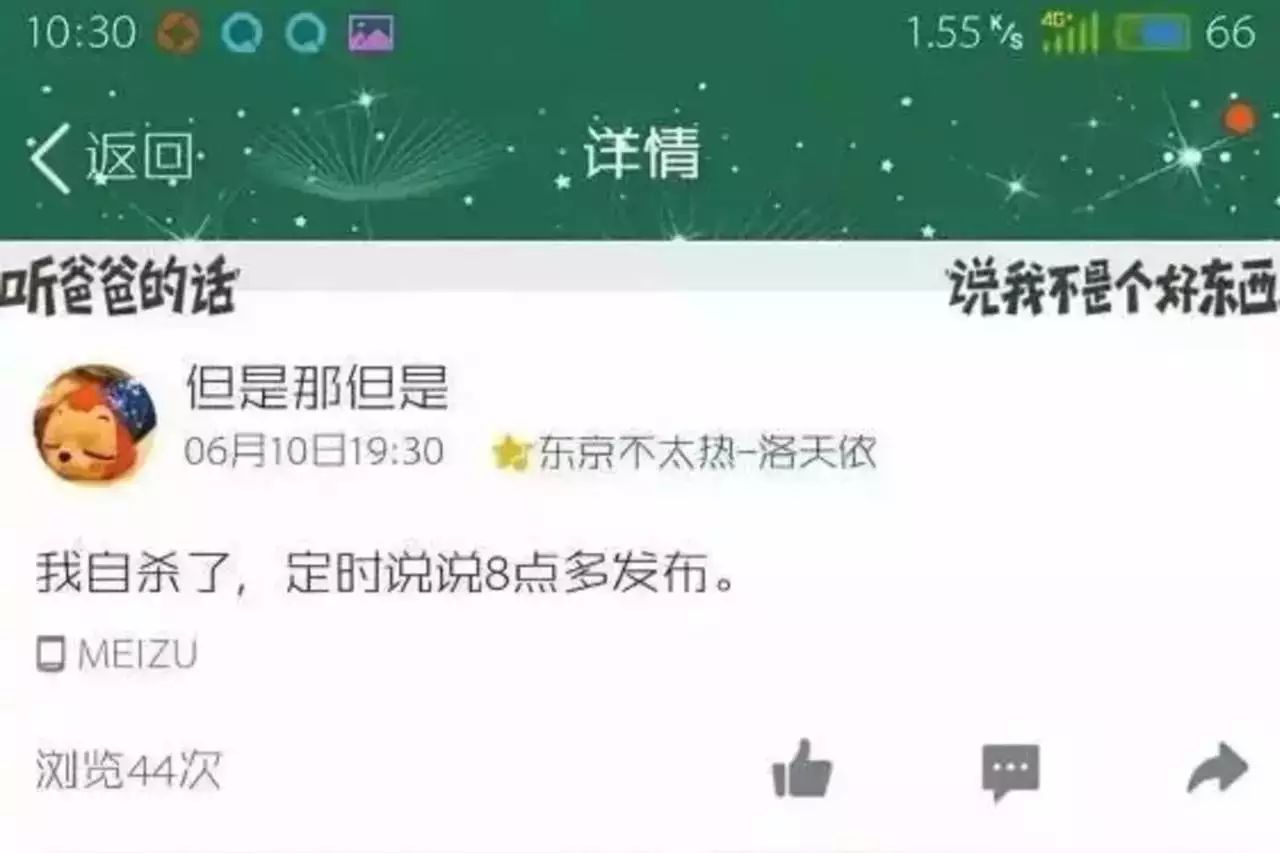

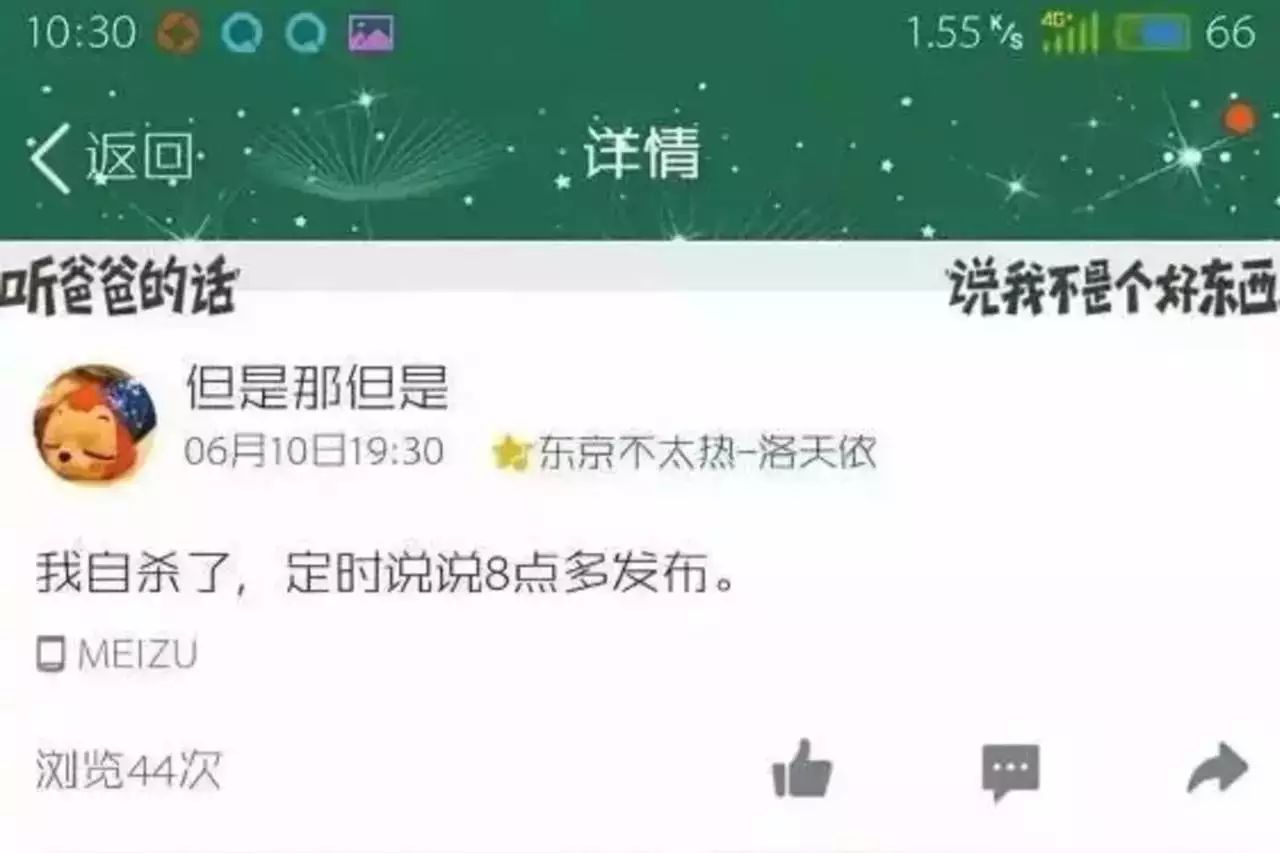

前段时间,四川一名高中生小斯在高考后选择自杀。

在他自杀后,他的QQ空间发出了一篇定时说说,控诉对父亲的不满。

小斯的遗书中说:

小爸爸从小吃了很多苦,脾气不好,所以望子成龙心切,把希望都寄托在他身上。

自己考了98分都要被骂,吃饭打嗝一耳光打过来,夹菜姿势不对也会被爸爸打。

爸爸问小斯英语学懂了没:

如果他说学懂了,爸爸就会说:“娃儿不要骄傲自满,半灌水响叮当。”

如果他说没有学懂,爸爸又会说:“那你这一学期学了些啥子麻批!”

想得到爸爸的一句肯定,简直比奔月还难。

其实现实中,这样的父母不在少数。

他们将自己的失败投射到孩子身上,非常希望通过孩子来破除自己的焦虑,甚至变相挽救自己的人生:

因为学历,导致事业无法进步的,就指望孩子考到高学历;因为穷困,在别人手下忍气吞声的,就盼着孩子发大财;因为当小老百姓处处受挫的,巴不得孩子早点仕途得意。

父母以为自己这是恨铁不成钢,甚至美其名曰“都是为了你好”。

却忽略了这种打击式教育,只会让孩子越来越消极。

他们没有接收到父母传递过来的爱,反而更多地感受到了嘲笑还有不认同。

04

看综艺《向往的生活》。

早上起床后,宋丹丹以为儿子巴图做了早餐,巴图耿直地回答:

啥也没干,啥都不会干,你说能干嘛?

宋丹丹毫不留情地吐槽:怎么这么笨呢?我生了一个废物。

听说大华做了早餐,连声夸赞,并一本正经地说:要换儿子。

最让人费解的是。

宋丹丹看见巴图的脚趾发炎了,刚开始还关切地问“你脚怎么了”。

结果话锋一转又来一句“你自己啃的吧”,还非要巴图给大家表演啃脚趾甲。巴图羞得一脸通红。

我想在大庭广众之下,母亲丝毫不给留面子,言语中夹杂着冷嘲热讽。

他当时的心里一定也很不会好受吧。

语言暴力,是一种比家庭暴力更可怕的东西,常常“杀人”于无形。

有时候只言片语会中伤你最亲的人,并且可能是无法修补的伤痛。

教育心理学上有个概念,叫做“翁格玛丽效应”。

说的是一个叫翁格玛丽的女孩,本来长得不是很美;

但是她的家人和朋友都给她信心,鼓励她:你很美。

之后女孩便有了信心,每次照镜子的时候,她都在心里对自己说:“其实,你很美”。

渐渐地,女孩真的越来越漂亮,所以在日常生活中,父母应该多鼓励孩子,给他积极的心理暗示。

因为你们对孩子每说一句话,都在潜移默化地影响他,塑造着他的世界观和人生观。

泰国短片《豆芽》里,小女孩看到了菜市场有许多人在买豆芽,就问妈妈“我们可以种来卖吗?”

妈妈的回答是:“嗯,我们试试。”

最开始的尝试并不成功,豆芽都枯死了。

于是母女俩找来了一本种豆芽的书,多次改进方法。

每次小女孩有些灰心的时候,妈妈总会露出自信的面容,说“我们试试”。

最后真的奇迹般地种出了豆芽。