© 原创优质出品 严禁复制转载

特别提示:

ART一点图片、文字均受版权保护,发现未经正式授权盗用、抄袭者,将由委托版权保护机构采取相应法律措施

浙江省博物馆

梵天东土 并蒂莲华

公元400-700年印度与中国雕塑艺术大展

6月15日,“梵天东土 并蒂莲华:公元400-700年印度与中国雕塑艺术大展”在浙江省博物馆武林馆区开幕。

这场由浙江省博物馆、故宫博物院、印度国家博物馆联合主办的大展,从展览规模到文物品质都是

史无前例

的。

142件

文物分别来自印度和中国,包括印度9家文物单位的56件雕塑,与国内8个省市18家文物单位的86件雕塑。展品以中印两国石刻造像为主,含少部分陶质造像和铜造像。

筹展团队成员说:“从来没有一次展览,能把5至8世纪的中印雕塑文物汇集得那么全,且覆盖地域范围如此广。”

展览的名字十分严谨,这是一场以佛教雕塑为主的雕塑展,展品并非全是佛教文物,而5至8世纪,佛教雕塑代表了当时雕塑艺术的最高水准。

为何是公元400-700年?

这个历史片断具有特殊意义。

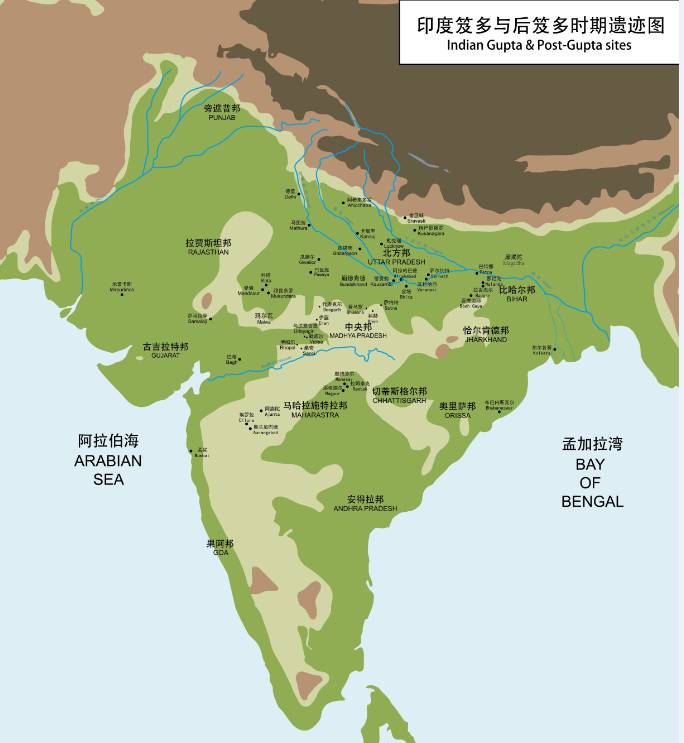

首先,400-700年是中印两国艺术发展的重要时期。在印度,笈多王朝(Gupta Dynasty, 320-6世纪初)是印度历史上少见的统一大王朝时期,其文学、舞蹈、艺术、科技了进入了空前的繁荣时期,被称为印度历史上的“黄金时期”。其审美标准和艺术模式成为印度艺术的标尺,影响范围不仅涵盖了大部分的印度本部,而且远达中亚、东亚、东南亚等广大区域。

在中国,这一时间段属于南北朝至唐初时期,从五胡十六国时代开始,到南北朝格局形成,不同民族登上历史舞台,形成大割据、大融合和文化多样性的纷乱时代,最终走向隋唐大一统。与此同时,中国佛教艺术在吸收印度、中亚、东南亚等地艺术的基础上,开始本土化。

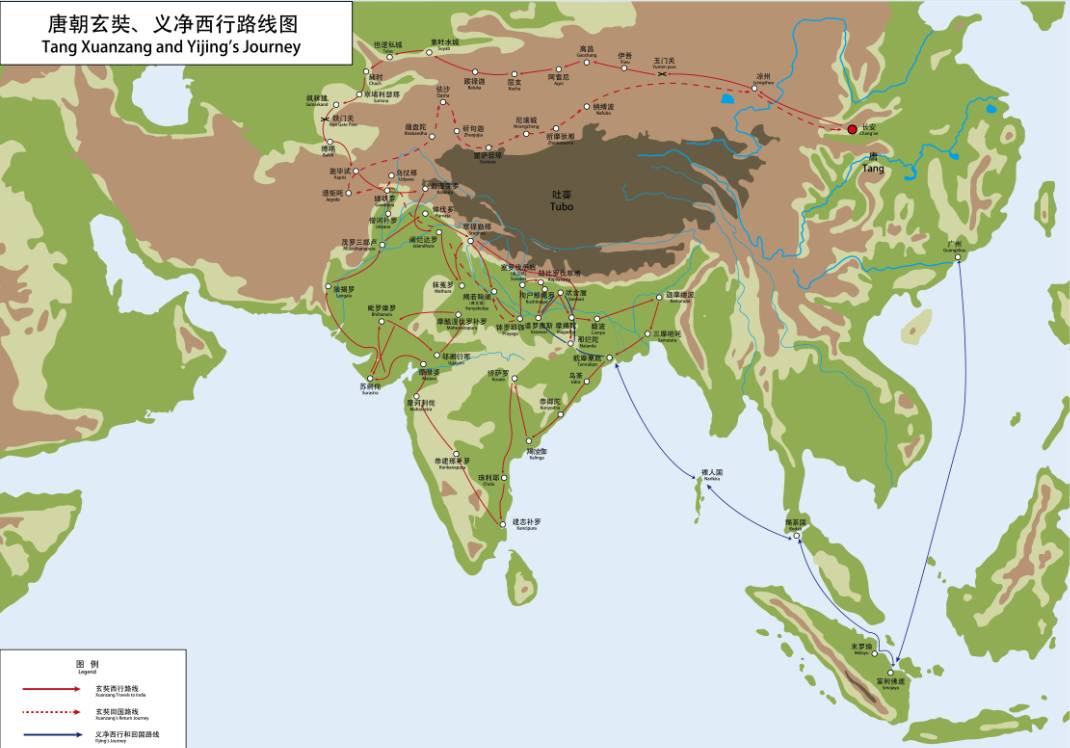

其次,这也是历史上中印文化交流最活跃和重要的时期。

中国三位高僧法显、玄奘和义净在笈多艺术鼎盛时期以及后笈多艺术初期到达印度,他们的游记被西方学者称为“照亮印度历史黑暗”的重要著作。展览也以他们亲历的印度艺术文化中心为主线挑选文物。

印度雕塑艺术(展品56件):

○笈多艺术的出现(4世纪至5世纪初)

○笈多时期雕塑的艺术繁荣(5-6世纪)

○笈多艺术的余音(7世纪)

中国雕塑艺术(展品86件):

○南北朝艺术之先声(400-493世纪)

○北魏洛阳时期至隋代(5世纪晚-618年)佛教雕塑艺术的发展

○唐初的风格(618-700年)

/ 一 /

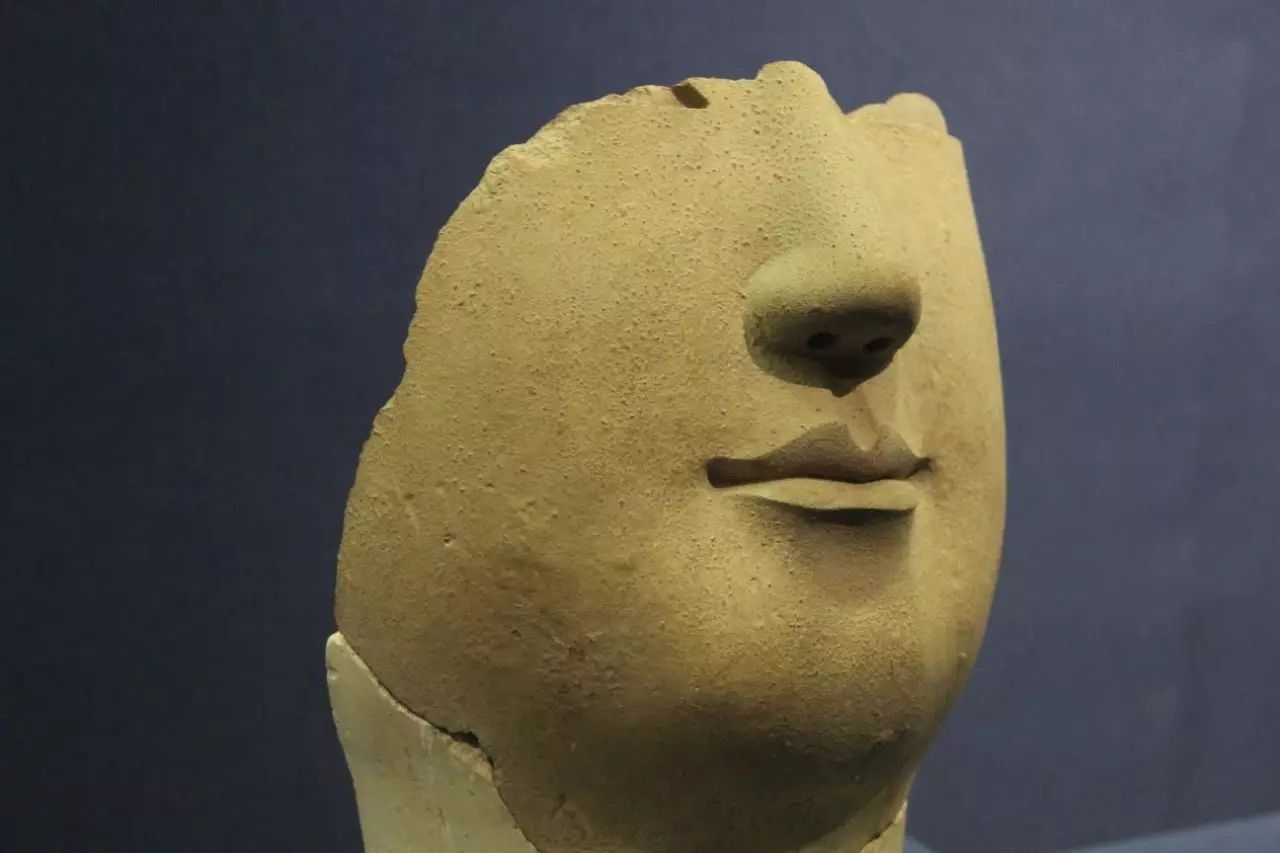

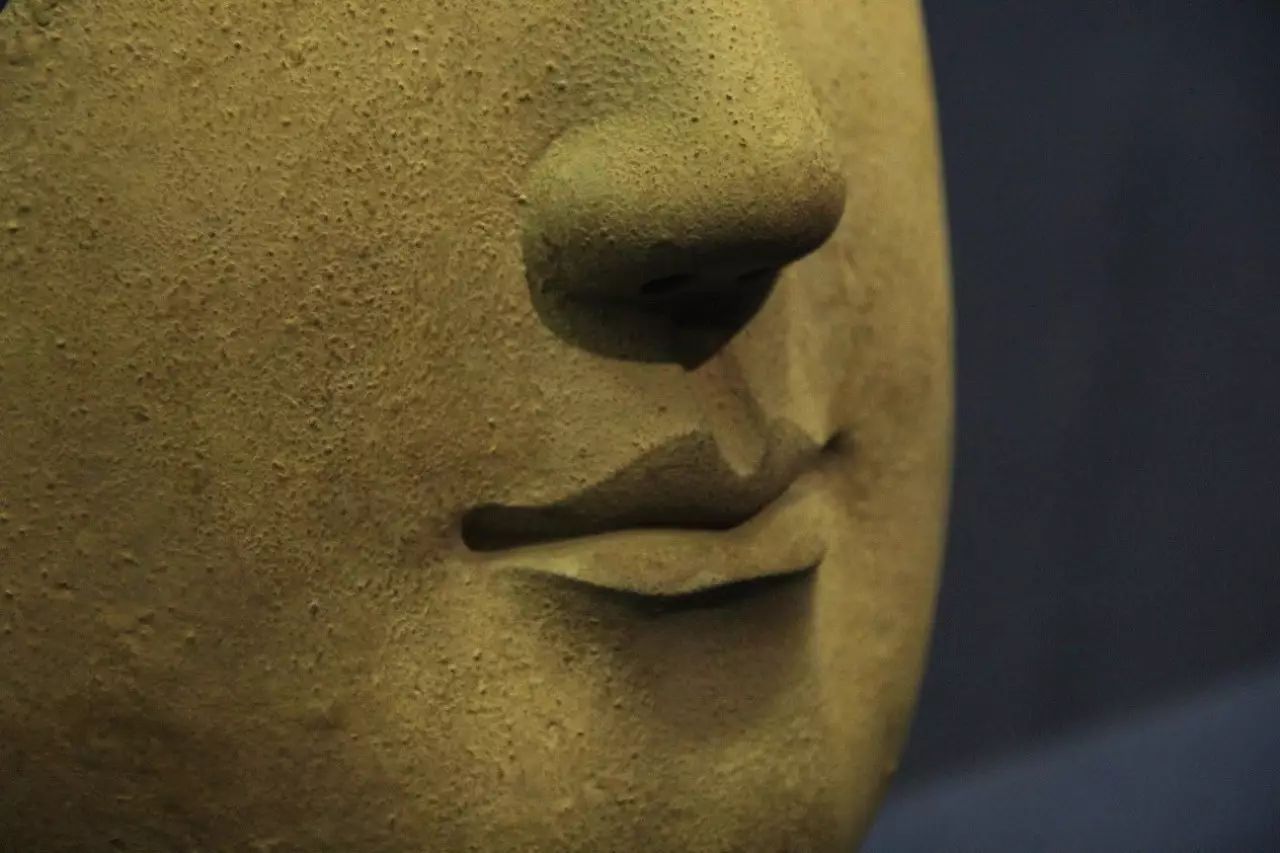

和其他大型的、较为完整的佛像相比,展柜中有一件佛面,似乎并不十分显眼。

但它却是

洛阳博物馆的镇馆之宝

,

20世纪80年代出土于永宁寺塔基遗址

,只余眼睑、鼻、嘴、下颏、脸颊等部分。即便如此,造像雍容华贵、气宇轩昂的神情依旧光彩照人。

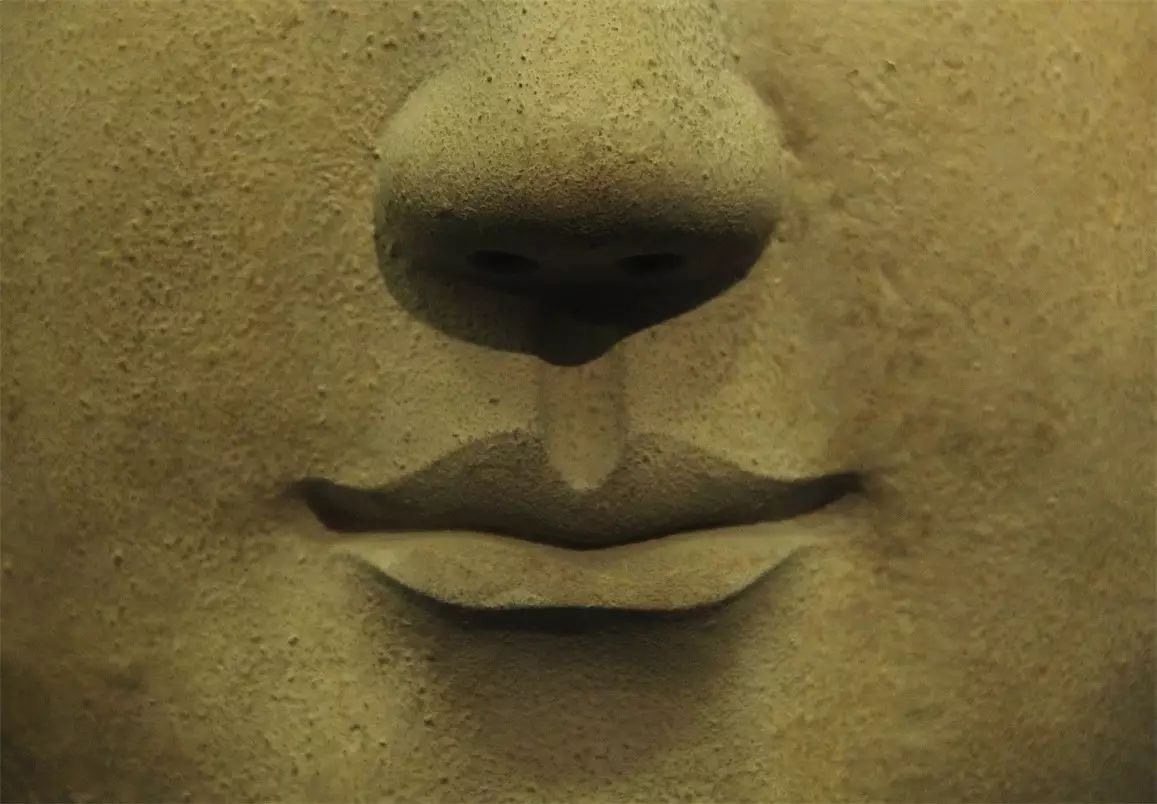

有人将其称为微笑称为“东方蒙娜丽莎”。

佛面像脸型圆润、丰满,五官端庄匀称。鼻梁高挺,嘴唇微微闭合,唇线流畅清晰而柔和,嘴角微微上翘,既有超尘绝世的神秘感,又有人世间温雅娴静的亲近感。

它的出土地——

永宁寺

,是佛教传入中国内地后,第一个鼎盛时期的重要标志。

北魏时期,诸帝王及王室贵族皆好佛法,佛教的发展在当时达到了一个空前繁荣的阶段。除开凿龙门石窟外,都城洛阳还修建了著名寺院——永宁寺及九层木塔。这座皇家着力营造的寺院及高大木塔,其所花费用不可胜计,留下来的塔基就有好几个篮球场大。

永宁寺及九层木塔,在建成不久后的公元534年,毁于一场大火。这件残损的佛面,表面有明显的气孔,经过大火烧毁,原本的泥塑也陶化了。

除此以外

,1996年山东省青州市龙兴寺窖藏出土的几尊青州造像

也在展出之列。青州佛立像的特点,是面庞清秀,体态柔和,轻裟贴体。

北齐 佛立像 青州龙兴寺窖藏出土

细节

1996年10月,山东青州龙兴寺遗址出土了数百尊石刻佛教造像,这些珍贵文物的出土,被评为1996年十大考古发现之一、20世纪百项考古重大发现之一,轰动了国内外。

展览中,有不少文物是首次展出,例如一尊十六国(304~439)时期的佛坐像。

佛坐像 十六国(304~439)

这尊佛像并不大,通高21.4厘米,通体鎏金,由佛身、背光、伞盖、底座四部分组成,各部分可拆卸组合。主尊全跏趺坐于双狮座上,面相清秀,着通肩袈裟,头顶为磨光高肉髻,头略前倾,头后有阴线刻莲瓣纹饰。

主尊头顶上方有一化佛,头两侧各有一飞天,手托宝珠,身体两侧下部各有一供养人。底座上有双狮,张口露齿,神情稚拙,憨态可掬。

难得之处在于,其华盖保留完整,伞盖为圆拱形,盖面錾刻莲瓣纹,周边有等距小孔十个,原应悬挂有饰物。并且,佛像上刻有明确的年款。

据介绍,如此完整的佛坐像,全世界不超过5个。这尊佛像,此前从未展出过,一直存放于河北博物院的库房里。

/ 二 /

一件山东的“一佛二菩萨像”,此前曾在北京大学展出,当时展览的主题是“残缺”,文物碎片被一块块分开展示。

这次展览中,虽然是整体,但其上的断痕仍触目惊心。中间有一块残缺,断裂从该处发散,将佛像裂成几块,仿佛能够看见当时那一下猛烈敲击。

这些残缺,大多是因为数次灭佛运动,也从侧面反应了佛教曾经的兴盛。

一佛二菩萨像 东魏-北齐(534年-577年)

细节

展览中,北齐的佛像数量不少。据统计,北齐时期,人口大约有三百多万,其中和尚有四、五十万,这是一个惊人的比例。无需从事生产,免除劳役,是吸引人们进入寺庙的原因之一。

北周攻灭北齐以后,周武帝宇文邕开始一次大规模的灭佛运动。

展览中的佛像,大多缺失的是头和手,这是因为佛首和手印是最明显的佛教标志。其中也有有趣的现象,考古发掘中,不少佛像上有明显的“改造”痕迹,透露着这样一种情况:当某地道教盛于佛教时,有些佛像会被加上胡须,改造成道教造像,反之亦然。

佛坐像 北齐(550-577年)

一件河北的弥勒像,很是精美。造像整体采用镂雕技法雕刻了弥勒与胁侍共七尊像,主尊弥勒菩萨,交脚舒坐于莲台上,两侧各有弟子、辟支佛、菩萨共六身,唯最右侧菩萨残缺。

底座正面雕地神托举博山香炉、比丘、蹲狮和力士,左、右、背三面刻树、风、山、狮、珠、鸟、象、鱼等八位神王。

惊艳的是背部,整个浮雕了释迦、多宝二佛并坐像、胁侍菩萨、飞天和化生童子等;树下有释迦佛与跪拜布施的童子形象。造像场景宏大,布局严密,内容复杂,工艺精湛,出土地位于北齐东都邺城遗址附近,代表了同时期较高的工艺水准。

弥勒像 北齐(550-577年)

而这件弥勒像,中间有很明显的分界线,人物均一半有土覆着。这或许可以推测一个情景,毁灭这尊佛像时,销毁者并没有毁坏彻底,而是匆匆埋在地下。出土时,泥土已经进入石料表面再无法去除。

仔细读佛像上的刻字,你会发现,这些佛像大多是人民为了供奉逝去的亲人所用。一尊菩萨像,台座上有铭文:“开皇元年九月九日佛弟子张世兴为亡妇造观世音石像一区……”。佛像是涂金彩绘的,大部已脱落,在头光和衣裙上仍有痕迹。

“当时有商家专门做佛像,放在店铺里出售,付了钱就等于领走了这尊像,工匠会在其上刻字说明这尊像是为了供养谁。”

“也有很多做工比较粗糙的佛像,或许是大量制造的,而当时的人们对于宗教很虔诚,无论多穷,都愿意买佛像。”筹展团队成员介绍。

印度雕塑艺术

笈多王朝(Gupta Dynasty,4-6世纪初)是印度历史上少见的统一大王朝时期,自旃陀罗笈多一世(Candragupt I)开始,到沙摩陀笈多(Samudragupta)和旃陀罗笈多二世时期达到鼎盛,几乎征服了整个除印度南端一些小王国和西北喀什米尔外的印度大部分地区,横贯东西海岸。

可以说,其艺术风格超越了笈多王朝的政治版图,透过古代西北印度进入中亚和中国地区,向南进入德干高原和南印度,通过海路进入东南亚,来到中国,直接影响到中国的绘画与雕塑艺术的发展。

5-6世纪 Buddha on Votive Stupa供养塔上的佛像

(印度北方邦萨尔纳特考古博物馆)

5-6世纪 Ganesa with Attendant 象头神迦纳什像

(印度古吉拉特邦巴罗达博物馆及美术馆)

笈多艺术的出现

(4—5世纪初)

4世纪,北部印度地区基本笼罩在贵霜王朝异族艺术的氛围下,笈多王朝虽然已经建立,但是艺术风格的创立还要假以时日。这一时期的石刻造像身体孔武有力,身姿直挺,表情肃穆,气势威严,袈裟肥大,衣褶重叠。

不过,新的笈多样式已经初露端倪,最明显的特征是:佛陀像由犍陀罗式的波浪发髻或者贵霜式的光滑肉髻变成了真正的螺发。这种螺发后来成为笈多艺术造像的标志之一。

笈多时期雕塑艺术的繁荣

(5—6世纪)

5世纪以来,笈多王朝形成多个艺术中心,从当时重要的政治、经济、宗教和艺术中心摩菟罗(Mathura)开始,笈多艺术向东传到摩竭陀地区,出现了萨尔纳特、菩提迦耶、帕特纳等艺术中心;向南影响到东摩尔瓦地区,有桑奇、乌德雅吉里、伊蓝、德伽等密集的艺术中心;向西有萨玛拉季等艺术中心。

5世纪 Musician in a Gavaksa乐人像拱门构件

5世纪 Musician in a Gavaksa乐人像拱门构件

(印度拉贾斯坦邦科塔政府博物馆)

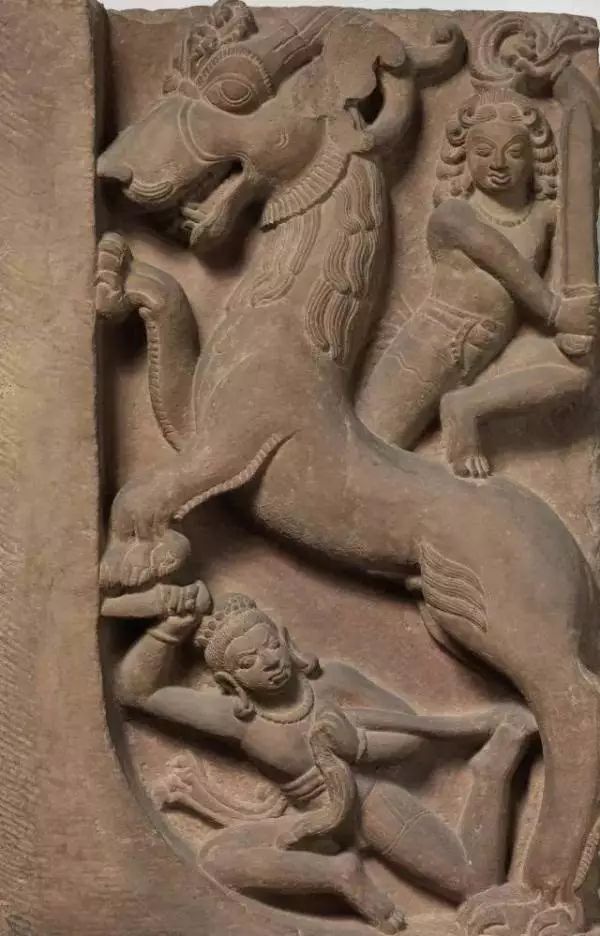

笈多王朝时期创立了印度古典主义的美学标准并运用于艺术创作中,这一时期印度教造像得到极大发展,尊神众多,身体匀称、气质高雅;佛教和耆[qí]那教造像虽然数量不及,但更能体现出笈多艺术的精神追求、沉静气质,形象超然智慧。

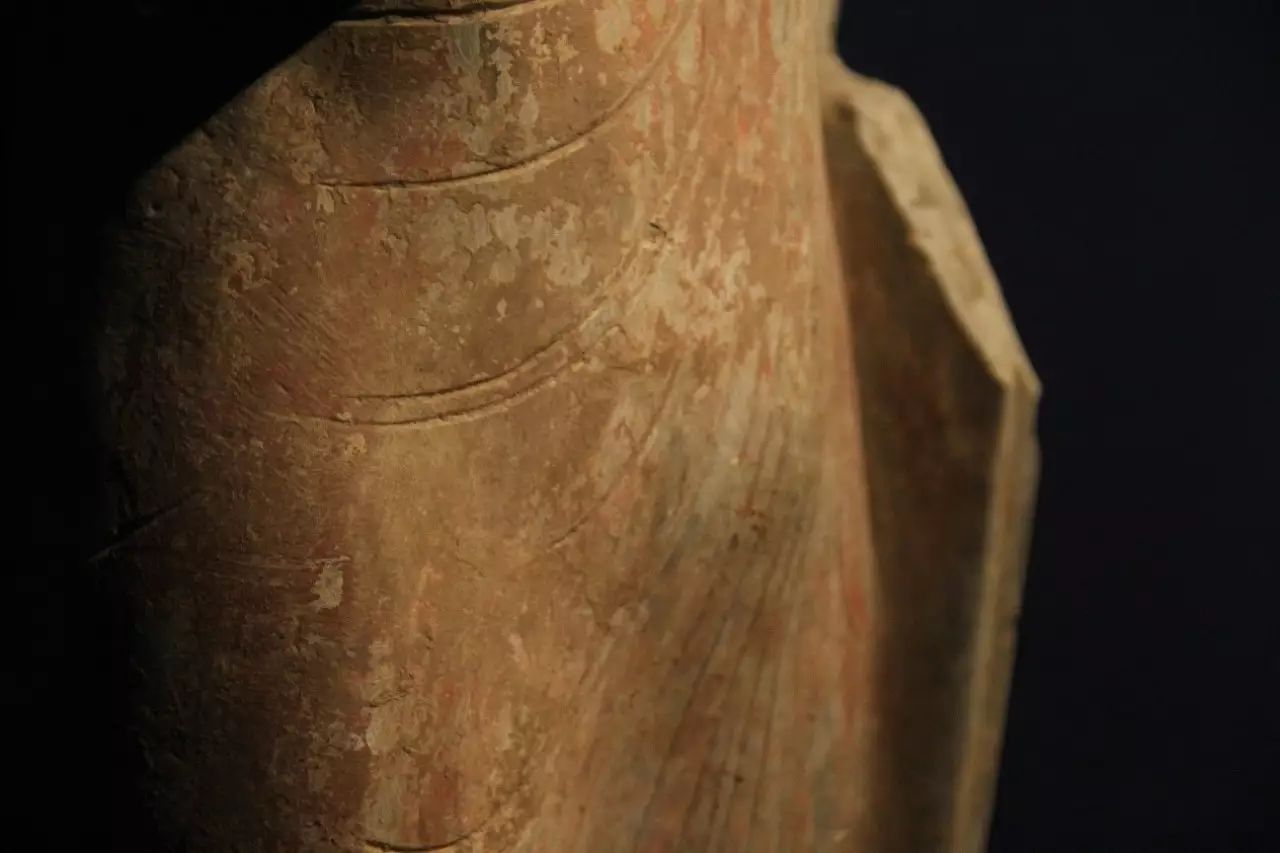

衣纹不再具有写实的效果,袈裟紧贴身体,通过均匀的条棱线条表现衣物的褶皱,多用红色砂岩。陶质造像和铜造像也取得了相当高的成就。

5世纪 Leogryph怪兽像

(印度新德里国家博物馆)

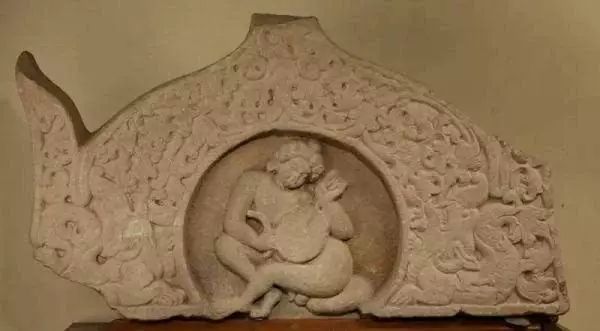

5世纪 Sita in Pensive Mood悉多思惟像

(印度新德里国家博物馆)

5-6世纪 Bodhisattva菩萨像

(印度马哈拉施特拉邦孟买威尔士王子博物馆)

5-6世纪 Buddha佛立像

(印度新德里国家博物馆)

6世纪 Head of Damsel少女头像

(印度新德里国家博物馆)

后笈多时期

(7世纪初)

6世纪以后,随着笈多王朝的崩溃,各个地方势力和外来入侵势力纷纷建立独立政权,后笈多王朝退回摩竭陀地区勉强维持,到7世纪中期基本消失。后笈多艺术完全进入了本土特色发展时期,地方特色明显,逐渐出现了繁缛之风兴盛、古典主义精神逐渐减弱的趋势。正是在这一阶段,由于海陆交通的畅通,笈多艺术的风气得以更广泛地向外传播。

中国雕塑艺术

在中国,这段时期属于南北朝至唐初,从北方五胡十六国时代开始,到北魏(386-557)统一北方,南北朝格局形成,不同民族登上历史舞台,形成大割据、大融合和文化多样性的纷乱时代,是走向隋唐统一的重要时期。中国佛教在这一时期得到了迅猛的发展,与国家政权和世俗信仰的结合日趋深化。与此同时,中国佛教艺术在吸收印度、中亚、东南亚等地艺术的基础上,明确开始了本土化的进程,为中国艺术的成熟与发展奠定了坚实的基础,也成为盛唐艺术的先声。

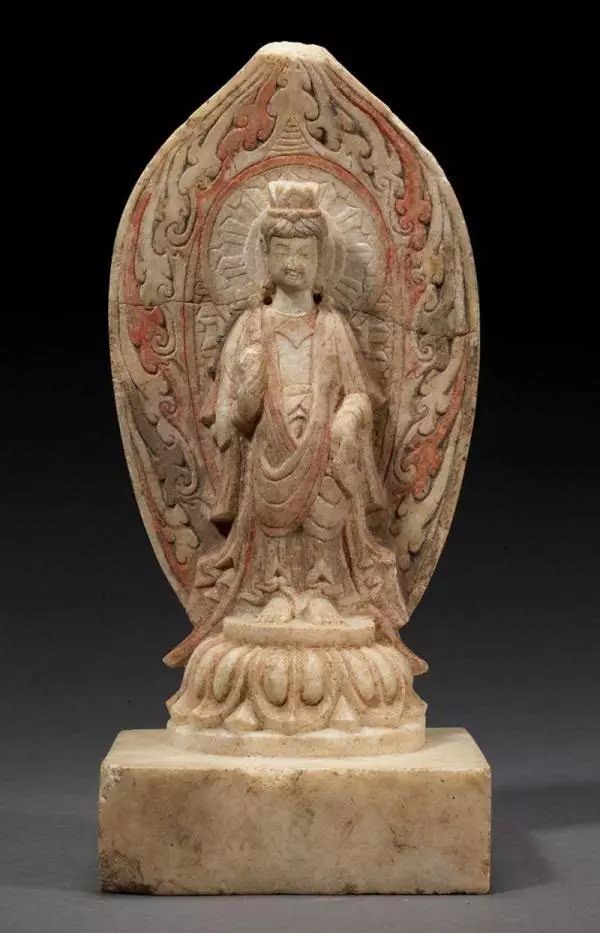

北魏(386-534)交脚弥勒菩萨像(河北博物院)

随着丝绸之路的影响,汉化佛像的出现,海上交通的发展以及南北政权的互动等,佛教艺术中心在各地纷纷出现,如山西云冈,河北定县、曲阳、邺城,山东青州、诸城,河南洛阳、巩县,陕西长安、耀县,江苏南京,四川成都和甘肃等,遍及全国。由于政权更迭,政治中心转移,艺术中心往往也随着贵族集团的迁徙而由北向南,由西向东变化。每一次变迁都伴随着艺术风格或审美取向的转变。政治中心以外的地区,艺术的区域性逐渐发展起来,构成了中国佛教艺术发展的全景图。

南北朝艺术之先端(400-493)

五胡十六国时期(304-439),甘肃、河北、陕西等地的多个地方政权均盛行佛教信仰,其佛教以及佛教艺术的传统成为北魏早期艺术创作的源泉。自北魏迁都平城(398)至统一北方(439)以来,佛教以及佛教艺术不断对这个新兴的政权产生影响。

北魏延兴五年(475) 佛立像(河北博物院)

北魏早期造像主要受到河北、西域、凉州、平城等地佛教造像的影响,直到迁都洛阳之前(493)。迁都后,北魏开始实行汉化政策,佛教艺术受也开始了汉化的进程,形体清隽、褒衣博带的形象广为流行;南朝佛教艺术受到海陆两条丝路的影响,从四川向北走河南道与西域联系是陆路的重要线路。海路的主要路线是通过越南、斯里兰卡影响到广东、山东等地区。

北齐永明元年(483) 无量寿佛造像碑(一套四件)(四川博物院)

北魏洛阳时期至隋代(5世纪晚-618年)

佛教雕塑艺术的发展

北魏迁都洛阳后,艺术中心由平城转移到洛阳,像洛阳龙门石窟和巩县石窟的造像、永宁寺泥塑像均是皇家艺术水平的代表性作品,而在山西南、陕西关中、河北、山东、甘肃陇东等地区呈现出较为复杂的地方艺术风格。

东魏天平四年(537) 智徽造观音像(中国社会科学院考古研究所)

到东西魏分裂,北齐、北周建立,北方艺术出现了明显的地方化特点。这时期北朝的艺术发展有两条主线:一是中国艺术本土化的步伐明显加快,二是北齐时期山东青州、诸城两地的造像开始出现笈多艺术特点。

北齐(550-577) 菩萨立像(诸城市博物馆)

南朝造像保存数量不多,以四川成都近年来发现的石造像最具代表性。589年隋朝统一中国,但是佛教造像的艺术风格处在向唐代成熟期过渡的阶段,仍以北朝风格为主。

隋开皇四年(584) 董钦造阿弥陀像(西安博物院)

走向盛唐(618-700)

唐调露年间(679-680) 菩萨坐像(龙门石窟研究院)

随着中国的统一与政治稳定,佛教雕塑艺术进入繁盛时期,初唐已经显示出不同凡响的气质:风格成熟稳重,人物形象饱满生动,装饰日趋华丽精美,标志着佛教雕塑艺术成熟期的到来。中外海上贸易的发达和陆上丝绸之路的畅通为印度、中亚及东南亚艺术的到来敞开了大门。

唐调露年间(679-680) 力士像(龙门石窟研究院)

梵天东土 并蒂莲华

公元400-700年印度与中国雕塑艺术大展

展览时间

:即日起9月10日

展览地点

:浙江省博物馆武林馆(杭州市西湖文化广场E区)

展览内容

:中印5至8世纪雕塑精品

开放情况

:周二至周日 9:00-17:00

________________

特别鸣谢

浙江省博物馆

________________

特约编辑:郑施诗

出品:林梢青

ART一点

现已开通评论功能

留言分享你的感受

▼