来源 | 高校教师

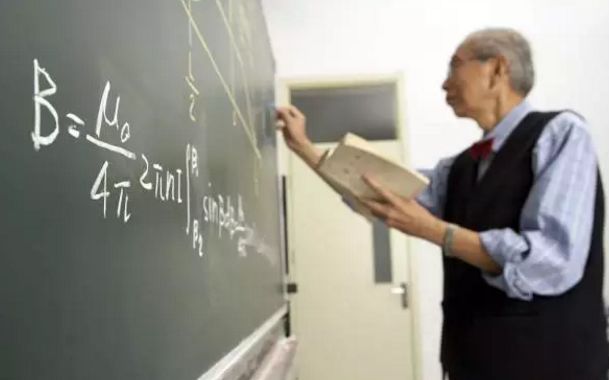

对于不是大学老师的人来说,大学老师代表着高社会地位,优厚的福利待遇,还有让人羡慕的寒暑假可用于休整和挣得隐性收入;但大学老师们则表露出该职业的一些苦衷,认为没有公众想象的那么“高大上”。

大学老师在外人看来是光鲜亮丽的,可以说是很多人羡慕的职业,但很多隐情我们很少了解。

中山大学青年人类学者夏循祥曾写过一篇文章,近距离揭秘高校青年教师的日常——

和每天朝九晚五的上班族比较起来,大学教师每年220~290学时的工作量,真是少得可怜。然而,内行人都知道,大学教师的工作几乎是全天候的,尤其是人文社会科学领域,教学和科研背后都需要大量的隐性时间。

对于一个有

5年教学经验

的大学老师来说,备一门新课,每一个教学时间至少需要

6~10倍的课程准备。而一门课只有开到3~5次以上,才会成为一门成熟的课程,在教案方面不用大动干戈也能够讲得自圆其说。而认真的教师,依然需要3~6倍的备课时间。也就是说,上述看起来少得可怜的教学时间其实需要3~10倍的“影子工作”。

何况,大部分青年教师的年工作量都超过规定工作量一倍以上。

此外,科研需要的时间更多。大部分自然科学的学者们需要大量的实验室工作。而人文社会科学的教师虽然不用被实验室固定,但要想成为一名好的学者,必须通过持久的大量阅读、调查以及无时不刻的思考和写作。

除了教学与科研,大学教师们还有一些学校与社会事务,比如作为学生活动的指导教师、评委、评审,以及随时接受学生(及家长)咨询。

担任班主任、硕博士导师的教师们虽然有工作量可以计算,但除了少数人,实际工作量基本上都会超标。

还有部分教师要担任行政职务,填表、写报告、组织会议、排课等决策也需要很多时间。有的教师还会自己利用业余时间组织同学们开读书会。

不少人都很羡慕教师有寒暑假,殊不知教师的寒暑假并不轻松。对大部分教师而言,寒暑假不排除陪伴家人、搞搞娱乐、外出旅行等内容,但最当紧的恐怕就是进修和学习。如果教师们没有这么做,假期里只是简单的吃喝玩乐,那寒暑假的意义也就会大打折扣。

另外一项很耗时间的事务就是报销。报销并不一定意味着“有钱花”,而是大量的实际工作。

对于不是教师的人来说,教师代表着高社会地位,优厚的福利待遇,还有让人羡慕的寒暑假可用于休整和挣得隐性收入;

但教师们则表露出该职业的一些苦衷,认为他们没有公众想象的那么“高大上”。

大学教师其实是没有

“

下班

”

这个概念的,只有在家还是在办公室(实验室)的区分。大学老师需要几乎所有的时间来使自己成为一个好教师、好学者。

“我的假期都是假的”——连女教师休产假落下的工作量同样要补回来!这也是很多大学教师都很宅的原因。

当然,混到大牛级别,就不用这么辛苦了。但是普通市民看到牛人们到处演讲、开会、作报告的轻松自在,绝不是大学教师们的常态。

网上流传着一个话题,大学老师为什么不开心?总结起来有以下几点:

上课难:

面对学生的奇葩请假理由、上课睡觉不听讲、期末要分等问题,大学老师需要处处跟大学生

“斗智斗勇”。

评职称难:

职称与工资待遇可是紧密相连,每位大学老师都很上心,然而评审要求每年都在不断升级,实在是让人头晕脑胀。每年努力发论文、报课题、指导竞赛、申请专利

......

拼命攒成果也跑不过评审标准

......

课题难:

这几年国家科研经费投入剧增,学术大佬和领导们争课题抢经费,垄断资源,而普通院校里的青椒们,拿到科研课题的机会少得可怜。有一些人连续七八年都没评到,也就只能当一辈子讲师了。

报账难

:

课题拿到了,参加学术会议回来跑报销,整票据、填单据、课题负责人签字、证明人签字、学院签字、经费审核、财务签字、额度大点还得找主管校领导签字,七八道签字总要个十几天

......

论文难:

学术界有句残酷的话,

“

要么发表,要么被炒

”,

由于科研成果未达标被调岗或辞退的老师不在少数。发论文攸关生死,但发论文真的很难,知名学术期刊数量有限,且要求很高,大改小改大半年都不见得能发一篇。

虽然大学老师对自己的职业有或多或少的吐槽和抱怨,但是很多人读书到硕博士,最终入行高等教育,多数人是怀有满腔情怀和热情的。

面对重重压力,不管是调侃还是真心的,他们中的很多人依然会说:

其实

科研课题是很有趣的

培养学生是很开心的

撰写论文是极有成就感的

这些是我们都热爱的

只要坚持下去

终是可以获得成绩的

知乎网友

@敏大

分享了他跟自己老师的一段对话,让小微感触颇深: