若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?

——《

庄子·逍遥游

》

近来,《庄子》中的这句话时常浮现在我的脑海中。彷徨于未来而找不到安全感的我,一遍一遍问自己,要怎样才能做到“恶乎待”呢?

——答案显然不能是什么“乘天地之正”、“御六气之辩”、“以游无穷”。

一来,不少受现代或西方思想“毒害”深重的人常吐槽中国古代很多思想或技术过于追求“境界”而脱离了科学性和实用性——若将这种批评指向整个中国古代思想未免有些过分,不过用在这里倒挺现实——真要以此句这般精神性、文学性的画风来实现“恶乎待”,似乎有些玄虚了。

二来,尽管道家思想没有佛家那么“出世”,但无论是老子的“无为而治”,还是这里“恶乎待哉”的后一句“至人无己,神人无功,圣人无名”,都多少带一些“出世”的成分——这种“逍遥”的画风,似乎随着现代社会的发展完善,对大多数人而言越来越不具有现实性……

那么,

如果以现实“入世”的心态来看,“恶乎待”是一个可以普遍实现的概念吗?

让我们从社会诞生之时说起——在很久很久以前,人类的祖先过着茹毛饮血的生活……

——好吧开玩笑,吃不吃熟食跟我们今天的话题可一点儿关系也没有。

总之在很久以前,社会还没有形成,人们通常以个人和家庭为单位生存活动,主要以猎物和野果为食。这时候人们除了家庭成员间的相互依赖外,就没有什么“所待者”了;甚至(对成年人来说)即使没有家庭成员的帮助,一个人也完全可以自给自足。

当然问题没那么简单。打猎和采野果,包括防备自然灾害和野兽袭击,这一切原始的人类活动,事实上有一个大的“所待者”——自然。原始人类必须依靠极其有限的地域范围内的自然环境带来的资源来生存,一旦资源出现危机(比如水源或食物枯竭、或领地的安全受到威胁),原始人就很可能有生命危险。

所以

人们为了降低来自自然的威胁,或者说降低对自然的依赖,开始超越家庭范畴,寻求更大的共同体,逐渐也就组成了原始社会。

在原始社会中,人们逐渐有了社会分工,一部分人负责采集食物,一部分人负责寻求(乃至后来的建造)住所,一部分人负责防备野兽、维护住所附近的安全,还有一部分人负责协调大家的工作……甚至有一部分人开始研究自然的变化规律,以求预知未来的生存威胁。

显而易见,随着社会的发展,人们生存的安全性和生活质量获得了极大的提高,对自然资源的依赖性逐渐降低(比如有能力向更远的地方挖掘资源或迁徙,比如大部分时间可以战胜野兽或逃离灾难等等)。不过,

随着社会分工的产生,人们互相的依赖被强化了

——比如整个社会的食物几乎都来源于负责采集食物的那些人,而一个多年来都在研究自然规律的人倘若某一天掉了队,以他的基本生存能力恐怕活不了多久。

再后来,原始社会逐渐发展壮大,人们开始有了衣食住之外的高级需求,开始试图提高自己的生活水平,于是社会分工变得更加复杂和精细,每一个领域的负责人员的技术水平大幅提高,总的社会生产力也由此获得了巨大的提升——直到社会成为了今天的样子。

今天,我们可以几乎无视空间距离,从北京到纽约进行一个视频会议;我们几乎可以无视季节变化,生活在恒温的空调屋里不需要担心世间冷暖——我们已经几乎“恶乎待”于自然,以至于很多时候忘记了自然是多么需要敬畏。

但今天,没有了互联网和公共交通,在外漂泊的人们甚至无法找到回家的路;没有了各种市场,我们也甚至不知道去哪里寻找食物——我们已经几乎“全乎待”于社会,以至于在生存能力的短板上,比我们的祖先要差得多。

而纵观整个过程,特别是公元以后,我们个人的绝对能力其实并没有质的飞跃,但人类文明却取得了巨大进步,甚至其发展速度还是逐渐加快的。

——这就是一年前,我在《我们和我们的工具》(后简称《工具》,附链接

https://mp.weixin.qq.com/s/VsuMuWTPa2zt_9VYOwKh7g

)一文的结尾曾提到的,

在个人的智力和能力没有大幅增长的情况下,人类通过发展社会分工维持甚至加快了文明的发展速度。

同时我也提到,随之而来的弊端是我们失去了对我们生活工具的“全知”,转而要依赖于工具的制造者和提供者。工具的范围从日常小件到整个社会,所以也就是说我们

失去了对个人生活和命运的“人为掌控”,转而依赖于人类社会的发展和“历史的进程”

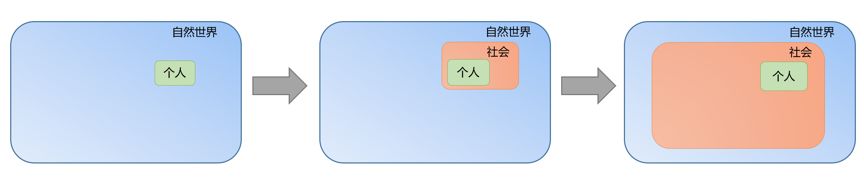

。简单画个图来表示就是这样:

所以我们看到了,

从古至今,从主要“待”于自然到主要“待”于社会,(在“入世”的大前提下)“恶乎待”从没有完全、普遍地实现过——因而我们几乎可以断定,这是一个不可能被普遍实现的概念

。

——所以,我们为什么还要追求它,而不是安然接受“有所待”的剧本?

你说,不可实现的才成为梦想嘛——好像比《庄子》那句话还废,和没说一样,我可不接受这种诡辩。

让我们回顾刚才讲述的历史,并考虑这样一个问题:人们组建社会的动力和追求是什么呢?

“恶乎待”于自然——所以在社会还没有形成的时期,人类唯一的“所待者”就是自然,唯一恐惧的对象也是自然;而人类创造出社会,正是为了降低乃至消除对这唯一“所待者”的依赖,和减少乃至打消对这一恐惧对象的恐惧。

因而我们大概可以说,

人类具有一种追求“恶乎待”的本能,进一步,这种本能似乎可以解释为人对于消除和摆脱恐惧的追求,或者说来源于人对于“安全感”的追求。

——于是又回到了文章开头,这也是我最近时常想起《庄子》这句话的原因。

在《工具》一文中也有提到,人的一切恐惧和恐慌,都来自无知和无能。

我们为了摆脱由对自然世界无知和无能产生的恐惧和恐慌,就通过组建社会来扩大人类共同体的知和能;却不想最终陷入了对自己共同体的无知和无能、恐惧和恐慌之中。

更糟糕的是,对人类共同体的无知和无能及其所造成的恐惧和恐慌似乎更加严重。

一方面,我们当前对于人类共同体的无知和无能要甚于早先对自然世界的。

这源于人类共同体与自然世界的两个差别:流变性和利益矛盾。

从我们迈出以人类文明认识自然的第一步开始,我们就坚信自然世界具有理性的可知性,即便量子力学赋予了微观粒子不确定性,但这并不意味着微观粒子自由意志的存在,大量粒子的统计行为仍然是可以理性预测的,其背后的自然规律仍然是具有普遍性和不变性的。然而我们却能找到大量理由来表明或相信人具有超越理性的自由。于是人类社会就成了一个由数量庞大而又具有超越理性的自由的个体组成的共同体,这不仅意味着社会活动具有极大的、超越人类统计极限的自由度,也意味着社会具有本质的流变性。因此我们很难像认识自然那样,用理性认识找到超越理性的社会的具有普适性、不变性的规律——也难怪,那些煽动非理性的诗歌和修辞学要被追求永恒理念的柏拉图疯狂打压。

同时,由于社会分工的存在和个人对于自由的追求,在这个庞大的共同体内,每个个体的利益并不一致,这也是在组建社会以前人类从未遇到的情况——在人与自然世界的关系中,对人来说并没有哪个外部个体具有对自身利益的自由追求。这种共同体内的不一致利益也会造成人对于他人和共同体本身的无知和无能。特别讽刺的是,当同一个共同体内的我们都试图去追求“恶乎待”的“逍遥”,你的追求,恰恰就变成了他人的无知和无能。要不,“入世”的儒家干嘛讲究“克己”呢?

我们为了消除对自然世界的恐惧和恐慌,创造了“神”这一思想概念,此后经过长期的发展,“神”的概念已经被一代又一代“信徒”逐渐填充和诠释到接近于完善的程度——即使我们对“神”所代表的自然世界的内在原理一无所知,至少其包含的范围已经几乎明确,而随着科学的发展我们也在努力逐渐缩小“神”的边界;然而对于人类共同体及共同体中的其他个体,我们所知和所能似乎更少——尽管一些心理学和社会学的研究也在稳步推进,但人类由大量具有“自由意志”的个体所组成的共同体实在是千变万化,我们对于每日所接触的社会性的事物的所知比自然性事物的所知要少得多。

另一方面,

我们以“自然神”的概念来掩盖我们对自然世界的无知和无能并表达敬畏,却往往拒绝承认和接受“社会神”的存在。

远古时期,我们为了消除对自然世界的恐惧和恐慌,创造了一个思想概念,用来代指一切我们对其无知和无能的自然事物,这就是“神”(为了方便,我在这里把它称为“自然神”)。从“自然神”诞生的那一刻起,人就逐渐从心理上摆脱了对自然的恐惧,因为人意识到并接受了自己无法从根本上克服的无知和无能,接受了“自然神”这一全知全能的、高于人类本身的存在,并对其保持足够的敬畏。

而对于社会,人们似乎并不愿意承认有一个类似的“社会神”——反之,人们往往“hold these truths to be self-evident, that all men are created equal…”(好吧,除了柏拉图那样具有政治抱负和“政治仇恨”的哲学家们)。

看似政治正确,但问题是,当人们以一种平等的原生心态进入社会、看待和对待社会和社会中的其他个体,人们就更容易由无知和无能而产生恐惧和恐慌,更容易丧失安全感——没有了对“自然神”这一高于人类的概念的“敬”,那可不就只剩下“畏”了嘛……

所以今天,我们几乎脱离了曾经最大的“所待者”,却并没有实现“恶乎待”的追求,反而陷入了更大的恐惧和恐慌之中。

远古时期我们从不会知道几百公里外的一家人发生了什么,这不会有任何问题;今天地球另一端的一个人发表了一番演说,我们要购买的一些生活用品就变得买不起或者买不到了。

远古时期遇到野兽我们可以设法将其击毙然后美餐一顿;今天我们这样做可能就是非法猎捕濒危野生动物。你说我惹不起还跑不了吗,远古时期你被狮子追赶跑到老虎的地盘,可能还有机会引诱它俩先打一架;今天你一不小心跑到共同体中其他小团体的领地,还没容你说句人话,一颗子弹就拜拜喽。

远古时期我们砍几棵树,找个安全的地方搭个简陋的小屋就能有个容身之地;今天我们这样做可能就被冠以破坏森林或者占用耕地的罪名。而你好不容易找到个符合规定的住所吧,人家告诉你要拿出等值于你三辈子消耗的食物的货币来交换半辈子的居住权。

您又看不下去了,说我这开始抬杠了——哪个受过教育的人能这么蠢,看不懂禁区的告示还是不懂自然环境保护法啊?

那行吧,我接受教育还不行吗——诶你怎么又来抢我饭钱了?合着您定了规矩强迫我遵守,还不让我免费学习咯?

——是这样啊,谁让社会分工规定了我就是这个角色。你的角色是什么呢?

——您看,我还是得花些必要的成本来消除自己的无知,同时是自己具备一定的社会性的生存技能,最起码的,以免失业。

然后你交了等值于你一年食品开支的学费去学驾驶技术,想成为一名优秀的驾驶员。

你终于学成了,找了份驾驶员的工作,不考虑买房的话勉强也能在这个城市里生存了。突然大洋彼岸那个姓黄的华裔用了好多年终于搞成了自动驾驶芯片,你还是失业了;而你的一个朋友,当初拿你用来交学费的钱付了个首付在小城市买了套房,如今小城市赶上了建设的好时候,房子一卖身家几百万了。

你说我咋这么倒霉呢——你无知你怪谁,谁让你学车之前不了解一下大洋彼岸四五亿人每个人都在搞什么,谁让你不早点调研我国一千三百多个县城的城市发展规划?

或者,谁让你不趁早“出世”,或者干脆“出家”,追求真正的“恶乎待”?

——当然,在您认真调研完我国几千几万个寺庙的基本状况之前可别轻易出家,不然搞不好去个寺庙然后发现人家正在大肆建设周边文化产业准备把自己搞上市,您又要说自己倒霉了。

——当然,您那个朋友也“尤有所待者也”,不定哪天他存钱的银行破产了突然变得还不如你,至少你还有个驾驶证(虽然也没什么用了)。

行吧,为了压缩篇幅我就不继续举例了,总之在当前社会,即使你很有钱,或者很有权,又或者很有名,你还是免不了“有所待”,也就免不了在某些情况下陷入由无知和无能带来的恐惧和恐慌——你们可以自行推(tai)演(gang)。

于是在“入世”的同时追求“恶乎待”的确是个无解的问题,看起来我们需要“放弃治疗”——要么放弃“入世”,要么放弃对于“恶乎待”的追求。

一部分人真的放弃了“入世”,扑进佛教等宗教的怀抱——当然准备IPO的那种不算。

更多的人真的放弃了对“恶乎待”的追求,放弃了对无知与无能的恐惧和对“安全感”的需求——反正混口饭吃过一辈子,得过且过,“待”就“待”吧,无知就无知吧。