来源:《精英说》(ID:elitestalk),转载已获得授权。

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”

--梅贻琦

在中国历史上有一所大学,它只存在了8年,却被誉为“中国教育史上的珠穆朗玛峰”。

8年时间,这里走出了3882名学子。

其中,有2位诺贝尔文学奖获得者,4位国家最高科技奖获得者,8位两弹一星功勋奖章获得者,171位两院院士和100多位人文大师。

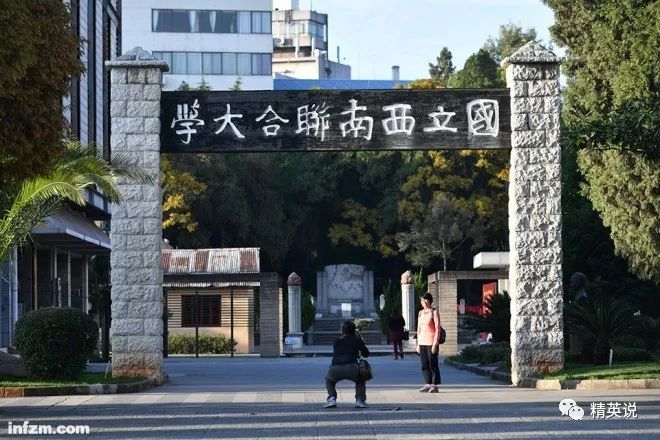

图片来源:南方周末

在这所学校里,校舍是梁思成、林徽因夫妇主持修建的,校长是梅贻琦,课堂上有华罗庚教算术、陈寅恪讲历史、冯友兰聊国学、费孝通讲社会学,还朱自清为你改作文,而杨振宁、李政道、汪曾祺这些人,则是你的同学。

这些中国近代史上赫赫有名的大师,无非就是当时西南联大的一位位普通教授,这在任何一个年代,都是无法想象的盛况。

“西南联大”,这所抗日战争时期,清华大学、北京大学、南开大学联合设立的临时大学,在朝不保夕、战火纷飞的逆境中,却成为中国历史上群星闪耀的存在,不断有大师们在战火纷飞中扎堆出现,灿若星辰。

他们书生意气、激昂青春,他们壮志卫国、热血澎湃,握着时代的脉搏,扛着社会的脊梁,将中国人的血性与风骨展现得淋漓尽致。

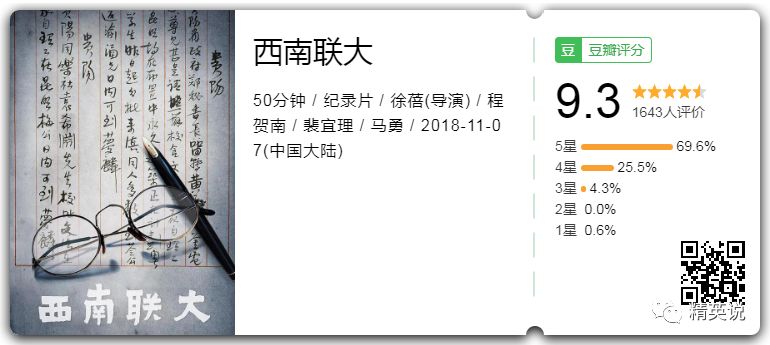

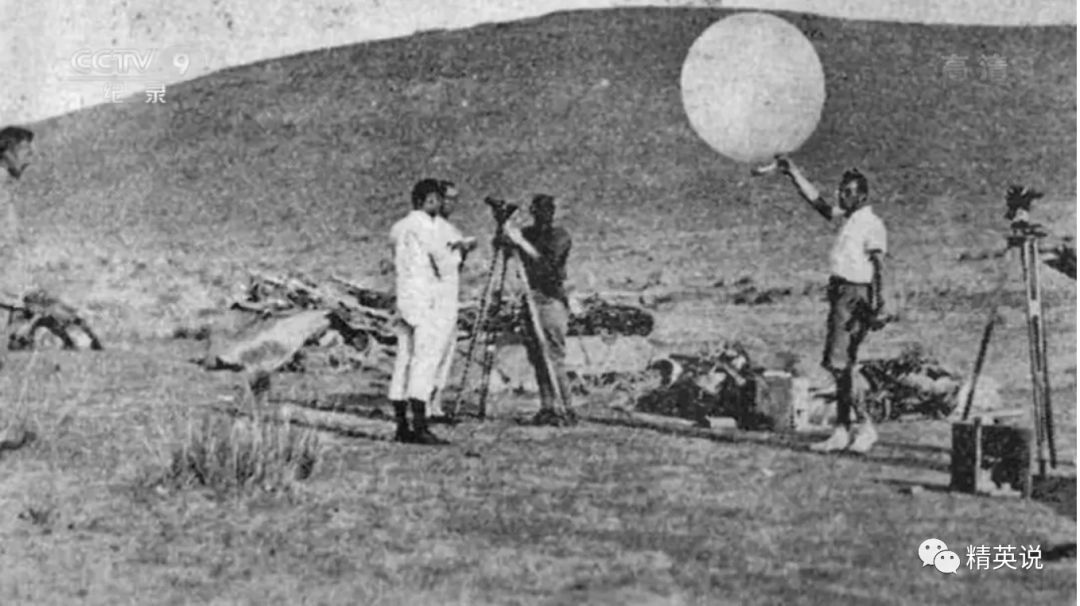

就在这个月,一部历时两年的央视纪录片,走访了中国、美国、新加坡等地,寻访了49位西南联大学子(其中最年轻的受访者也已90岁)和当年的亲历者,积累了众多影像、书信和日记等珍贵的一手史料。

在一段又一段的叙述中,将我们带回了那个大师云集、风起云涌的年代。

西南联大,诞生于滚滚硝烟之间。

1937年7月7日晚,卢沟桥事变,枪炮声在云里翻滚着,从北京西南郊掠夺而入,卢沟桥处,日军挑起冲突,中国军队奋起抵抗。

次日清晨5时许,宛平城被炮轰,中国抗日战争随后全面爆发,京津大学南迁则成定局。

当年的清华外文系三年级本科生赵俪生在回忆录中写道,卢沟桥炮声一响,学校加紧将书籍、实验器材装箱运出。“

每当夜深人静之时,砸钉之声响彻在大楼里,好像小时候听大地主家入殓的声响。

”

当时大多数的国民都有这样的共识:

救国经世必以精神之学问为根基,学术研究是立国兴邦的命脉所在。

即使曾经恬静美好的校园没有了,师生们也要在战火中艰苦卓绝地生存。

随后,清华和北大、南开一起搬迁到长沙,并在此组建临时大学,只是仍然没能躲过日寇的铁蹄。南京武汉纷纷告急或陷落,中华大地平原陷入危机之时。

国民政府教育部决定:长沙临时大学的教学,立刻搬迁至昆明。

电影《无问西东》截图

这是一次教育的长征,无论是在中国还是在世界上都绝无仅有。一路上,莘莘学子不仅要经历漫长的跋涉,还要躲避日军的轰炸,但每到一处,师生们都获得了当地政府与民众的热烈欢迎。

与此同时,长途跋涉的过程,也给师生们生打开了书本以外的世界——他们看到了祖国的秀丽山河,感受到了国家经济的落后,也体会到了百姓生活的艰难。

电影《无问西东》截图

就这样,这些仅凭少年热血与学子意气的少年们,远离家乡,远离故土,踏过无数漫长的日夜,终于在1938年4月28日,这一支浩浩荡荡的队伍抵达昆明。

就这样,闻一多,杨振宁,陈寅恪,赵忠尧,林徽因,梁思成,费孝通……一个又一个在中国近代史上举足轻重的名字,在西南联大汇合。

他们就像中华大地上散落的一颗颗星辰,最终在这里聚拢,发光,成为中国教育史上最耀眼的光芒。

西南联大八年的历史与神话,就此打开。

一时间,昆明这座西南边陲安静的山城,猛然迎来了一大群“有大学问”的人,这些人是当时最具名望的大学者,其中还有许多人,

“

蒋介石见了都要让三分

”。

然而来了这么多人,应该住哪儿好呢?幸运的是,梁思成、林徽因夫妇也来到了昆明。

梅校长找到此时借住在尼姑庵的夫妇俩,委托他们为西南联大设计校舍。

梁思成、林徽因携子女与联大教授周培源、 陈岱孙,金岳霖,吴有训等合影

梁思成、林徽因携子女与联大教授周培源、 陈岱孙,金岳霖,吴有训等合影

但因为经费不足,梁思成和林徽因不得不含泪将校舍方案一改再改,从高楼改成矮楼,从矮楼改成平房,最后除了图书资料室是砖瓦建筑,部分教室用铁皮做顶,其余,统统做成了茅草屋。

在中国科学院院士潘际銮老人的记忆里,学校的围墙用泥土板筑成,教室的屋顶是铁皮的,宿舍的屋顶是草棚,夏天漏雨,冬天灌风。

一间宿舍里,挤挤挨挨地摆着20张双层床,住满40个学生,没有多余的地方摆书桌。宿舍里没有灯,天一黑,就看不见书了。

由于经费短缺,当时职位在政府可与总理平级的梅校长,卖掉了汽车,辞退了司机,几乎变卖光了所有值钱的东西

。1940年后,梅家连青菜汤都喝不起了,偶尔吃一顿菠菜豆腐汤,就是过节。

学校的教授们也不例外,

人文学院的闻一多白天给学生讲课,空余时间便刻章卖钱

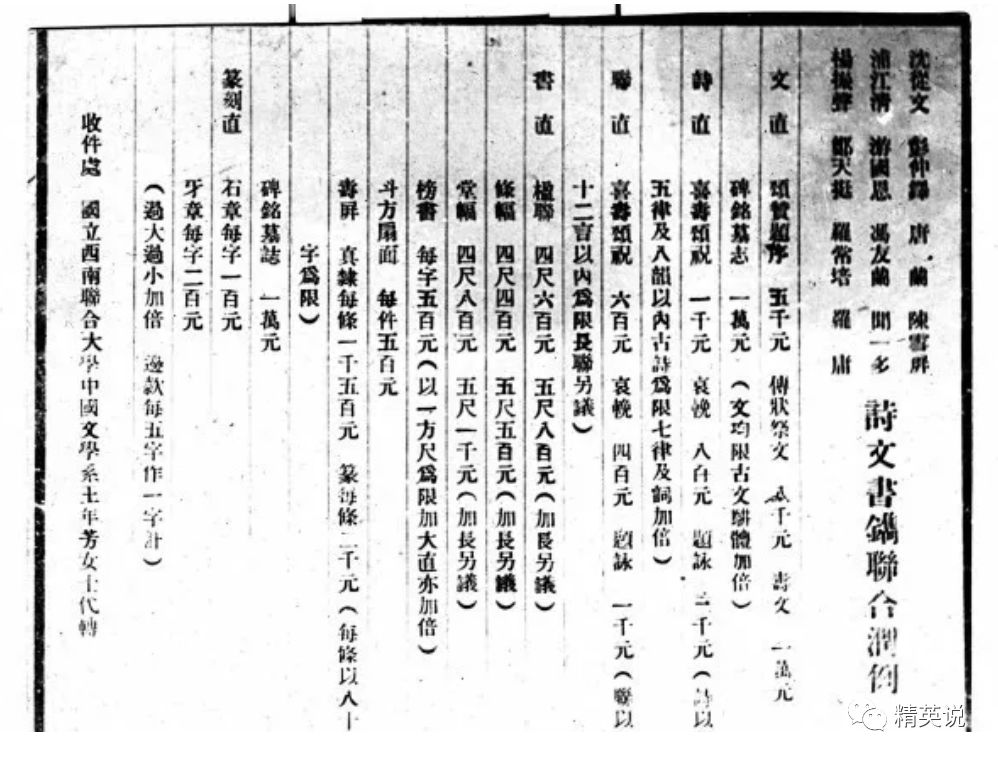

。见闻一多不好意思自己写广告,其他教授就替他在报刊上发表《闻一多教授金石润例》,梅贻琦、冯友兰 、朱自清、潘光旦等11位教授在文章后签字。

几位教授联名为闻一多刊发的广告

几位教授联名为闻一多刊发的广告

中国现代物理学之父吴大猷,每天化妆成乞丐,到菜市场捡没人要的剩骨头、烂菜叶,回去给妻子熬汤;后来的“两弹一星”骨干、物理学家赵忠尧则买回油和碱自制肥皂,在院子里晒干后用自行车推出去卖给化工厂,这才养活了一家老小。

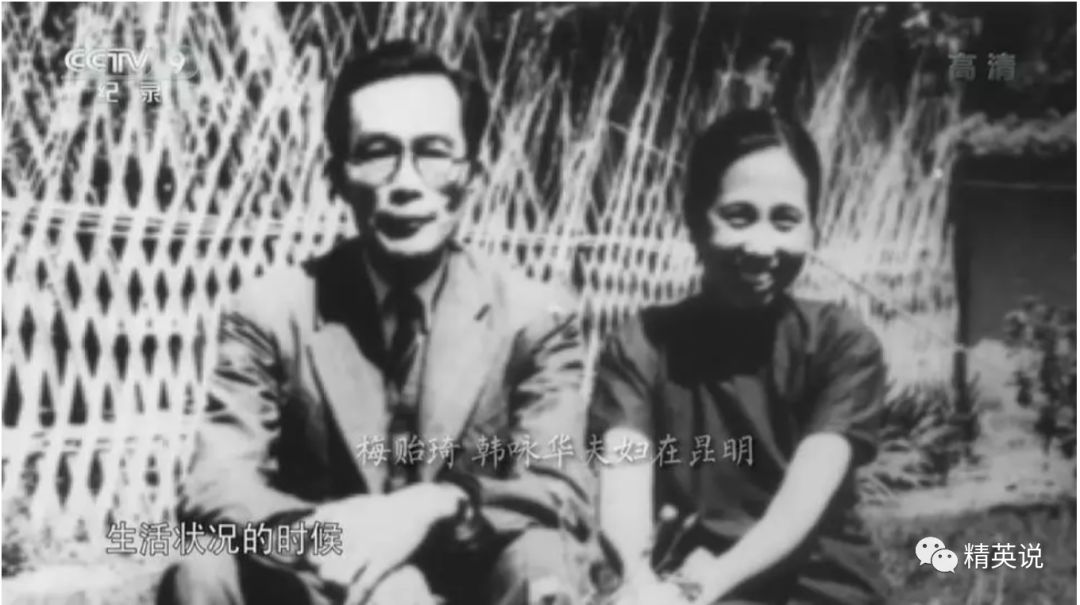

化学系的高崇熙则自己栽种剑兰拿到市集上卖;航空系主任王德荣和化工系主任谢明山联合研制出了“西曼”墨水;连教授夫人们也都做着手帕、手袋和绣品以出售补贴生计,梅贻琦校长的夫人韩咏华则亲自做起了米糕,到市集上卖早点。

但也就是在这样艰苦的条件下:

吴大猷写成了《多分子的结构及其振动光谱》、

陈寅恪写出了《隋唐制度渊源略论稿》、

冯友兰写好了《贞元六书》、

王力出版了中国现代语言学奠基之作《中国现代语法》、

吴宓用英文写就了《世界文学史大纲》、

费孝通试图构建社会学版的卡文迪许实验室,

冯景兰完成《川康滇铜矿纪要》、

周培源的写成《湍流论》

……

在人文学院那边,学校在一名来自剑桥教授的发起下,开了一门《欧洲名著选读》课程,9个教授轮番上课:钱钟书、吴宓、莫泮芹、吴可读、叶公超…因为老师太牛了,很多学生哪怕穿越整个昆明城,也要跑去人文学院蹭课。

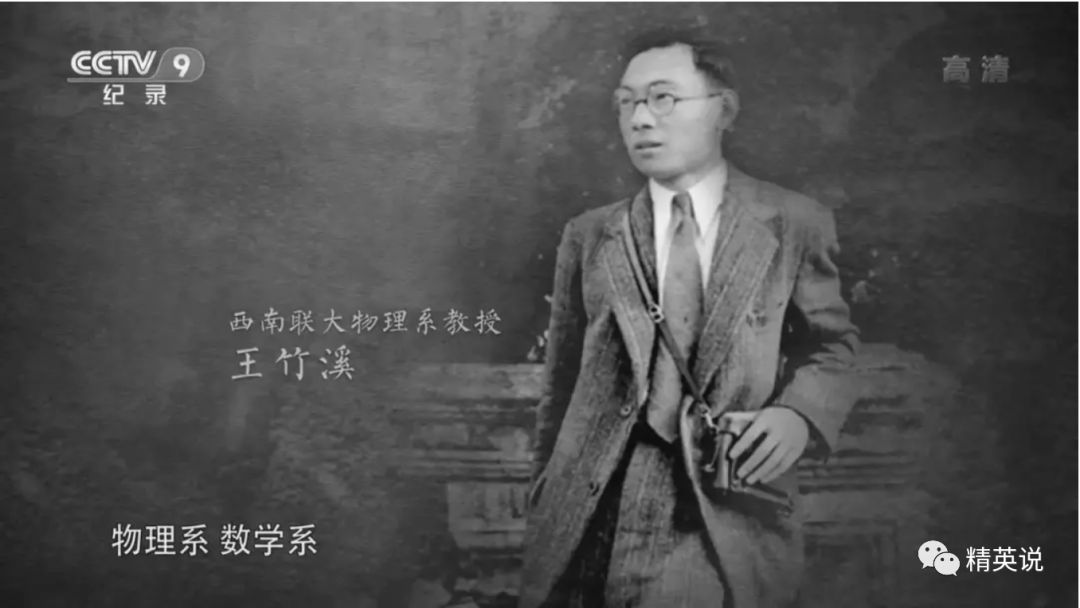

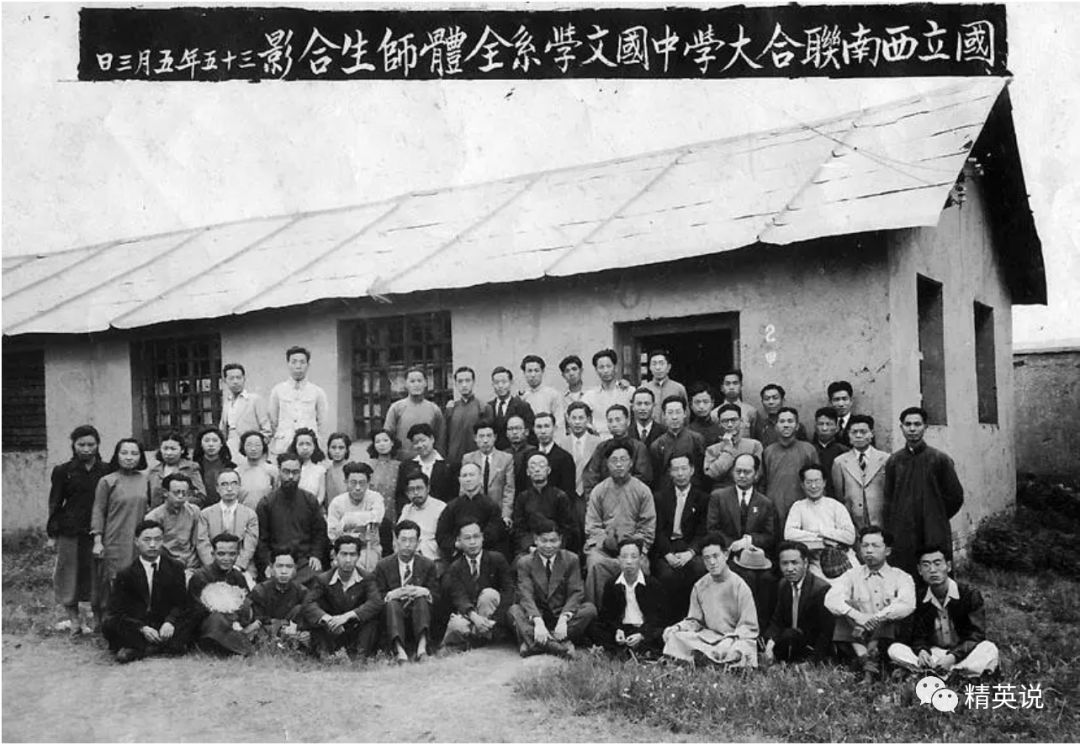

西南联大文学系全体师生合影。二排左起:浦江清,朱自清,冯友兰,闻一多,唐兰,游国恩,罗庸,许骏斋,余冠英,王力,沈从文。

平日里,闻一多讲《诗经》和《楚辞》;钱钟书喜欢在课堂上用英文,偶尔加一两句中文;陈寅恪则教隋唐史、魏晋南北朝史。

虽然正式上陈寅恪课的人只有七八个,

但因为名气大,每次都会吸引来许多旁听的学生,将教室挤得水泄不通,还有冯友兰、吴宓等教授跑来旁听。

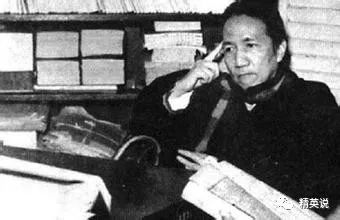

中国现代最负盛名的历史学家陈寅恪

陈先生每次走进教室,都会夹一个包袱,往桌子上一放,然后打开书。但陈先生基本不看,因为他对那些材料都非常熟悉,历历在目,如数家珍,随口就能旁征博引。

但也因为这样,太过深奥晦涩的内容也让大多数同学听不懂,过了学期前一两节课之后,教室就空了大半,只剩下汪曾祺这位真正听讲的学生。

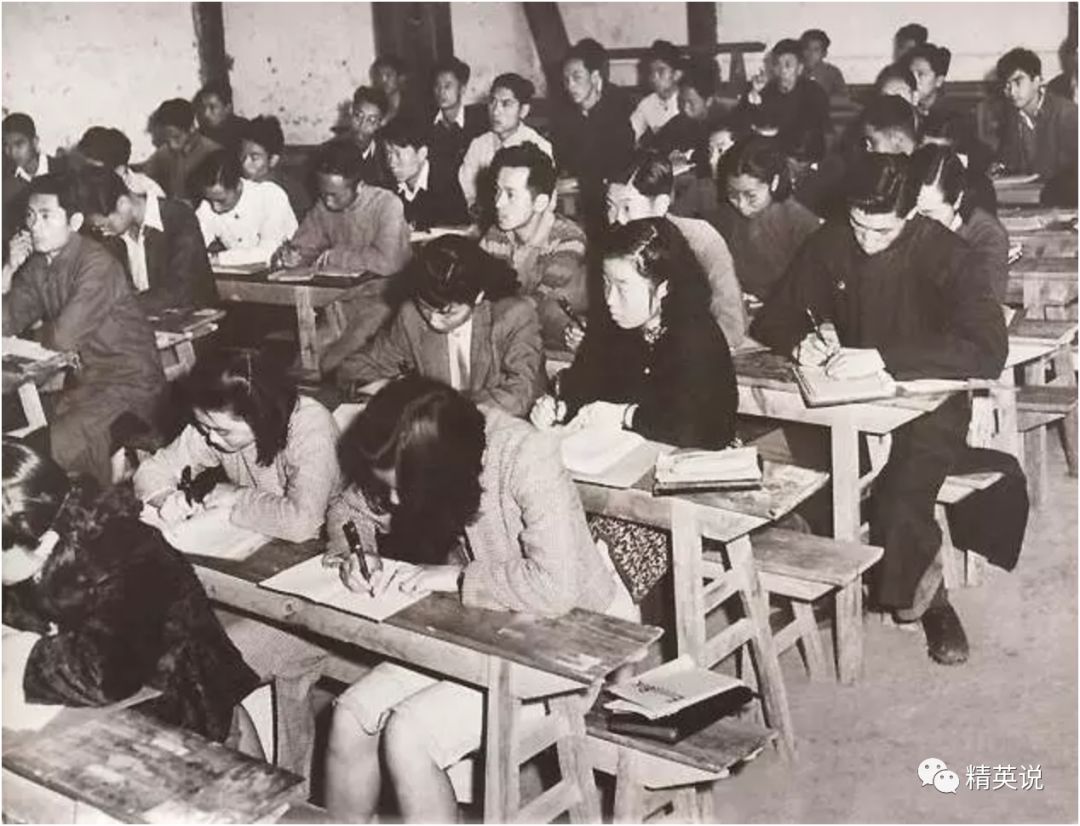

西南联大,正在上课的学生

老师们治学严谨、要求极严,西南联大办学8年,8000余名学生中,只有3882人最终顺利毕业。

在这些顺利毕业的学生中,产生了一大批科学家、数学家、翻译家、文学家,他们是邓稼先、杨振宁、李政道、黄昆、汪曾祺、许渊冲…

好的老师,就像一粒火种,而大学精神,也正是如此薪火相传,代代传递。

在电影《无问东西》中,陈楚生所扮演的清华学生吴岭澜,和梅贻琦有过一段感人至深的对话。

当时,因理科过差而被学校劝转文科的吴岭澜,正在跟自己的情绪较劲,处在对未来迷茫懵懂的阶段。备受打击的他,被梅贻琦叫去了办公室,问道:你读书为何?

吴答:只知读书是对的。

梅又说:你英文国文都是满分,物理却在不列,为何选实科,而不选文科。

吴岭澜面对梅先生的疑问,给出了自己迷茫的答案:“因为最好的学生都念实科。”

此刻,梅先生没有让他补考,没有让他重修,没有让他退学,而是娓娓道来:

“

什么是真实?你看到什么、听到什么、做什么、和谁在一起,有一种从心灵深处满溢出来的不懊悔,一种不羞耻的平和与喜悦。

”

正是这番话,启发了吴岭澜去追寻自己内心的声音。

十几年后,此时的吴岭澜已成为在西南联大任教的教授,当他冒着敌机的狂轰滥炸,在掩体下平静地为学生们吟诵泰戈尔的诗句,他并不知道,自己究竟给那个叫做沈光耀的人,带来了多大的精神震撼。