本文略长,涉及美国大选、观念冲突与思维游戏等。希望有耐心的读者能花上几分钟读完,而不是急着支持或者反对。

原定标题是“为什么我关心政治又远离政治?”之所以在发布时换成了《不战斗的勇气》,是想开宗明义,陈述主旨——在大撕裂的年代,思想者如何保有自己的独立与本性,而非简单跟着撕裂的人群走,甚至成为他们的附庸与炮灰。

想起一两年前有关香港一文的遭遇,出于爱护最近有好友告诫我不要再写“两面不讨好”的文字。可我几时学会写讨好别人的文字呢?如果我的写作有一个目的,那也只是为了成人,而不是为了消灭自己。

所以,虽然感激朋友们的善意,终究是无法拒绝内心的声音与决断。我相信,一个值得期许的世界不会只有一种声音或两种截然相反的声音,而是应该有更多的声音。争吵并非完全是坏事,重要的是有人互相倾听。

没有角度就没有风景。

不要因为我和你观点一样,就以为我是你的朋友;也不要因为我和你观点不一样,就以为我是你的敌人。

如果你相信自己是对的,就相信自己是对的,那样我们都没有损失。我们只是偶然来到这个世界上,也是偶然有些相同或者不同。

思想国

坐在南下的列车上,终于有了几个小时空闲,能够静下来谈谈因美国大选所引起的一些争论。

坦率说,由于厌倦美国各种“政治正确”的泛滥,几年前我对特朗普的当选抱着希望。另一个原因是相信商人治国可能是件好事。在《西风东土——两个世界的挫折》一书中我曾表达过类似观点,每个人都在寻找意义,并且活在现实之中,相较纯粹的意识形态分子,商人虽世故但知道讨价还价的价值,知道除了考虑自己的利益还要考虑对方的利益,而非“只有我的利益(正确),没有你的利益(正确)”,否则他甚至可能连一锤子买卖都做不成。

不过我还是失望了。特朗普上台后在生意人的柔韧与平衡方面乏善可陈,取而代之的是一个“我最伟大”者在各种利益上舍我其谁的狂热,自恋以及自吹自擂。有人觉得特朗普悲壮、孤勇,这一方面固然可以归咎于民主党人与左派媒体“围剿”,另一方面也与其睥睨天下、不善妥协的性格有关。

作为安•兰德的信徒,特朗普的理性利己主义立场不无可取之处。然而一旦贵为美国总统,且是世界唯一超级大国的总统,他就必须时刻面对一个诘问,即怎样从更高的水准上平衡选民利益,而非出自个人好恶顺应这种社会分裂甚至为其推波助澜。

与互联网民主一起成长的还有民粹主义。时至今日,尤其涉及政治利益的谈判与妥协越来越最艰难。相信这也是今日世界发生“大撕裂”的一个重要原因。而就在这个时候,特朗普鼓吹“美国优先”,无疑是对这一态势雪上加霜。更令人费解的是,在需要共同抗疫的时候,特朗普将新冠病毒称为“中国病毒”,助推世界及美国内部的族群分裂。

即使是安•兰德本人也认为,理性利己主义并非只考虑自己利益,而不考虑他人的利益。举凡世界,这方面的反面教材可谓俯拾皆是:

一个穷兵黩武的强国任意入侵他国并且在本国收获无数掌声。一个不受民意约束的政府,只考虑权力如何运行,敢冒天下之大不韪,剥夺公民合法财产。一个唯利是图的企业,无视消费者身心利益,大量产销有毒商品,肆意破坏环境。具体到个人,想想我们周围,还有多少算得上是无权无势的业主,只是为了扩建自己的房子,不惜挤占公共绿地甚至道路。

这种高人一等的自由观念在政治上拓展到极端就会变成极右,

即“我的自由高于你的自由”

。

许多人看到“自由”两个字就会热泪盈眶,但是罗兰夫人说得好啊,“自由,多少罪恶假汝之名以行”。

希特勒当年的演讲到处是“自由”的字眼,德国人迎来的又何尝不是“始于自由,终于奴役”?

回顾最近几年,发生在美国的另一“乱象”是大街上变了调的平权运动。如果只是平权运动,我自乐见其成。但若变成了打砸抢烧,散布仇恨言论,四处毁坏文化的根基,甚至夺人性命,那我只能说很不幸它变成了某种意义上的极左,也就是始于“平等”,而终于“

我的平等高于你的平等”。

也就是《动物庄园》里的“所有动物一律平等,但有些动物更加平等”。于此,相信罗兰夫人会认同这样一句话,

“平等,多少罪恶假汝之名以行”

。

当政府开始表现出某种极右倾向,而大街上的反抗者又表现出某种极左倾向,两个矛盾的意象叠加在一起,于是有了许多人眼中的“混乱的美国”。

而这也是我在写作《寻美记》一书时不曾看到的模糊面孔。

在此,我不想妄言极左与极右的交相辉映是今日美国的主流,毕竟对此混乱现象的提取有断章取义之嫌,尽管这些断章是真实存在的。然而又不得不承认,

主流人群终年默默无闻,塑造历史面貌者总是那些极端的声音

。如古老生活之细水长流,历史或许有一根相对平稳的中轴线,而我们最愿意看到、谈论甚至热心追随的,却只是这根中轴线以外或左或右的剧烈冲撞。

同样让我失望的是某些“自由派”知识分子。按说,自由派对权力之批评是包括一切权力的。大到不同国家及其政权,小到福柯所说的微观权力。然而,在有些意识形态狂热分子(

ideological zealots

)眼里,他人批评美国就是“反对自由”,而现在缩略为批评特朗普就是“反对自由”。

一个简单的公式是,谁批评他们的偶像谁就是“反对自由”。紧随其后的逻辑——“反对自由”就是做了某某的“帮凶”。很不幸,由此推演,他们眼里“帮凶的队伍越走越长”。据我所知,最近一个例子是北京两位热爱自由的著名教授也被他们说成“帮凶”了。

想起疫情期间偶然参加一个聚会,席间听到印象最深的一句话是“某某居然反对特朗普”。这让我多少有些惊讶。为什么不能反对特朗普?仅以美国

疫情严重失控为例,目前至少造成了25万人死亡,而且该数字还将大幅增加,难道你要别人视而不见?当这一届美国政府高喊“美国优先”,各国极端民族主义随之空前高涨,你让别人视而不见?

且不提美国有近一半人口反对特朗普这一事实,仅从政治伦理上说,选民根据自己的判断及时止损不也是民主选举的重要功能之一吗?世界范围内,没有哪个公序良俗表明禁止反对特朗普。忘记那些高高在上的自由概念,仅以死去的具体生命之名,那些不容他人反对特朗普的知识分子,能否不将特朗普所领导的抗疫失败视为无物?更不要说,有些反对特朗普者也未必是反对特朗普的政策,而是否定他在某方面的能力。同为众所周知的事情是,特朗普失去政权并不意味着美国的末日到来,“以选择救济选择”本来就是民主政治的要义。

没有仔细去研究许多人对特朗普的狂热,以及这种拥戴究竟在多大程度上是基于“敌人的敌人是朋友”这一旧时谋略。就私域而言,这是个人的思想自由与审美自由;就公域而言,对政治人物世人皆可认同或反驳。而我时刻警惕的是以思考为业的知识分子的狂热。

当知识分子群体狂热于某一观念或某个“观念工具”,而非时刻清醒地面对这一观念或者“观念工具”,最后难免会远离自己以思考为业之本分。

就像雷蒙•阿隆与朱利安•班达所警告的,知识分子可能会因为吸食过多主义的鸦片而远离初衷,形成集体的背叛。而我亦认为,如果说知识分子是雷蒙•阿隆所谓的“介入的旁观者”,这种旁观的对象并不限于时代与人群,还包括其自身,包括询问“我是否服从了内心的决断?”“我的理性与情感在介入时是否发生了扭曲?”

坚持信仰是艰难的,

同样艰难的是和你所相信的事物保持距离。

若非如此,人也会很容易失去其完整性。

我批评特朗普,并不代表支持拜登及民主党人,关于这一点,后面会论及。

如前所述,民主党人及其支持者对政治正确的狂热,同样让我畏惧。

一直主张,人文知识分子不要以寻找真理自居,寻找真理的任务请交给自然科学家吧(虽然很不幸,很多科学家正在变成艺术家)。

也不要让自己成为“意识形态病人”,只是因为坚持某一观念,而失去与不同观念对话的能力。

须知,每个人都在追求意义,甚至可能因时而变,意义因此具有多样性。

真理与意义有何不同?比如说,

你认为怎样的世界是公正的,这和真理没有关系,有关系的是你想活在怎样的一个世界。无论多少人支持或者反对,你的愿望不等同于真理。

当我们期望世界的变化是从身份到契约,这也只是因为我们相信这样更公正,其所反映的不是真理的价值,而是人的价值。真理是你追不追求它都在那里运行;而人若不寻找意义,人就不可能成为人,也决无可能有什么人类文明。

简而言之,

真理只是需要人类的发现,而意义需要人类的发明。

同样,倘若有一个“人不能杀人”的人类共识,这和客观真理同样没有关系。它并非客观存在,而是基于人性萌发的人类共识。

这一切只与人类共同寻找的底线和尊严有关。底线与尊严都属于意义的范畴,而非真理的范畴。

若按所谓天道,万物相残实属天性。但为什么如今越来越多的人不忍心屠猫食狗?首先这是人类不断寻找意义上升的结果,其次也是人类试图抵抗“荒谬天道”的一种方式。

我们该如何生产和面对不同的观念,接下来给诸位介绍法国摄影师

Gilbert Garcin

的一幅观念摄影作品,我是很偶然看到它的,因为喜欢,前些日子我将它印出来挂在了办公室的墙上。对于这幅作品,不同的人会有不同的解读。

在最初看到这幅作品的几秒钟内,我的瞬时审美反应是这样的:

首先我给它加了一个时间维度。原本,两个人物都是站在同一条直线或彼此的延长线上,二者没有分歧,世界是安宁的。此刻,右边人物画出一条曲线,左边人物只是在看着右边人物,两人分歧或者裂缝出现了。一个人追求的是直线的世界,一个人追求的是曲线的世界。但就像真理与意义,或者科学与艺术的关系一样,两者共存于世又各有边界,这样的世界也还是安宁的。

诡异的是,

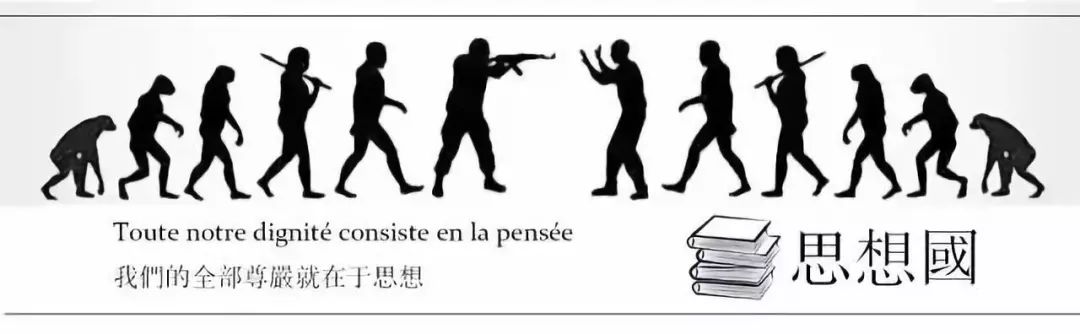

顺着这样的思路,我脑海里突然浮现出另外一幅恐怖的图景——就在右边人物背着身子涂画曲线的时候,左边人物手里握着一把枪。

简而言之,我进行了后期创作加工,看到了画面之外的东西。那是一场发生在直线与曲线之间的战争或谋杀。之前与此有关的表达是

“在直线的世界里,所有曲线都有罪。”

大概就是下面这幅图,左边人物手里多了一支随时可能举起来的枪。