本文来自作者

加兴

在

GitChat

上分享 「如何高效开启你的顾问人生模式」,

「

阅读原文

」

查看交流实录。

编辑 | 哈比

新兴咨询市场

敏捷和精益咨询这个行业,正随着互联网下半场以及数字化转型快速增长;作为有远见的公司,都会极力放手一搏,抓住机会成长为新兴咨询市场的巨人。

而对于这个领域应当储备、招募什么样的人,我曾听到三种截然不同的声音:

-

吸引优秀的人才太难了,人家也不愿意加入我们。

-

咨询的生意太难做了,因为咨询的核心是人,优秀的人才实在太少了。

-

我们要找顶尖的人才,要去等,要去碰。

Problem #1:你的思考是什么?

四年咨询生涯,我的项目曾经 on boarding 不少经过千挑万选的选手,而真正成长为合格的顾问,也只是极少数。

近期在 Agilean 招聘工作中,听到了更多更新鲜的、来自不同背景的超新新人的声音。新人对于顾问,一般想知道什么呢?这些是作为面试官的我不太喜欢的问题:

下面是一些好的新手问题:

Problem #2:两种问题的关键区别在哪里?

解谜顾问

前面提到了对于顾问潜在人才招募三种不同的声音,细心的读者可能发现其共同之处:优秀人才。

关于咨询行业的优秀标准,许多资深的咨询顾问都有自己的定义,比如:

但正如一个好的产品需要以用户为中心一样,咨询优秀的标准也应该充分以客户为中心。客户心目中优秀顾问的标准是什么呢?

-

业界影响力

-

专业程度

-

行业口碑

我给新同事介绍说:“不管过去经历过多少复杂项目,最核心的成功要素只有一点,就是专业。

无论什么时候,顾问的姿态都是第三方的、专业的,这才是建立客户信任的根本。”

那么问题来了,无论是咨询行业的优秀标准,还是客户的优秀标准,我们如何找到这样的人才,或者是潜在人才?

咨询解决的是一个组织中较为复杂的问题,接触的都是组织各个层面的关键角色。

我曾经看到一些同事报怨说,辅导的对象是自己收入的好几倍,也曾经看到我们的顾问听到对方在报出年终奖时表情无法淡定。

作为顾问,既希望自己所处的环境偏向于思考、宽松和自组织,又不希望和同一战线上的合作对象有太大的物质落差,如何进行平衡?

前者,即一个价值观取向的问题,而后者,是一个资源拥有程度的问题。

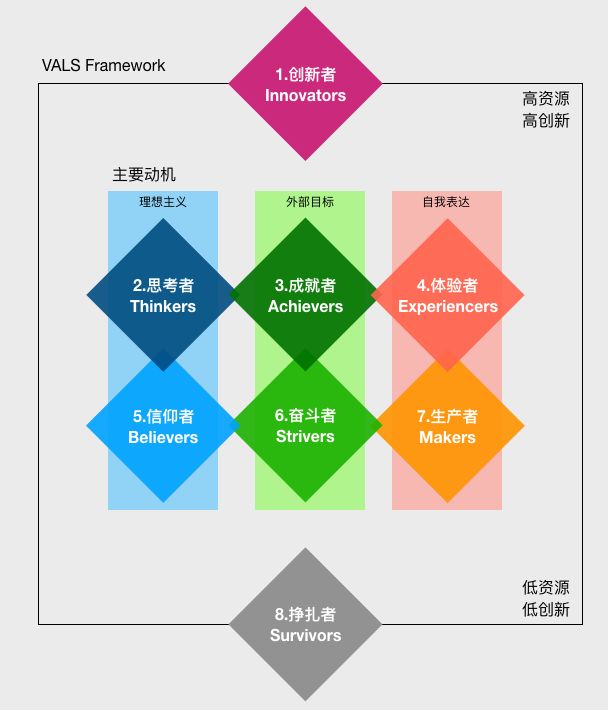

在这里,我们将人才视为整个市场,使用 VALS 市场细分框架来找出我们的目标市场。

VALS Framework

Vals - Values attitude lifestyle

(价值观和生活方式结构)

是由 SRI

(斯坦福咨询研究所)

的社会学家们建立的一种人群细分框架。

它的理论是基于这一假设前提:人的生活方式受到 “主要动机” 和 “个人资源” 两方面的约束。

Vals Framework 的 X 轴是动机描述,Y 轴是资源描述,产生的八种分类如下:

理想的顾问潜在市场

根据 Vals Framework,理想的顾问潜在市场在于:

-

信仰者(Believers)

:他们有想法但局限于资源,与 Thinkers 最终会进入大组织决策者不同的是,Believers 通常活跃于社区。进入到咨询行业,他们将是很快产生贡献的群体并极有可能发展成为 Thinkers。

-

成就者(Achievers)

:他们在工作中追求卓越并且已经有不俗的表现。一旦他们对咨询这个行业感兴趣,将是非常可靠的业绩保障,极有可能发展成为咨询公司的决策者。

-

奋斗者(Strivers)

:他们有和 Achievers 同样的追求,但是受限于资源。如果进入咨询行业能够给 Strivers 带来收入和社会关系的增益,他们会在行业中成功,并发展为 Achievers。

这三类人群作为潜在目标市场的原因在于,咨询行业能为他们带来个人提升和职业发展。

不适合的细分

主要包括以下几种。

-

体验者(Experiencers):

追求自我表达的 Experiencers 在咨询项目上很容易自说自话。自我表达和理想主义的区别在于,思考的是具体群体利益还是自我感受,是否过分突出自我感受而表现出与众不同?

这类 “逼格” 的体现其实不是顾问的素质,在越来越讲究专业化职业化的世界里,客户并不欢迎这些 “另类”。

-

生产者(Makers):

即使是在软件行业,Makers 都更像一个不理解用户和需求的纯技术极客,专注于制作谁也不需要的产品,当然,Makers 也不在乎这些,他们在乎的是是否成功地实现了自己的意愿。

-

挣扎者(Survivors):

在任何行业都很吃力的人群,基本不可能进入顾问市场。

最后是关于创新者

(Innovators)

,如果创新者的兴趣在于咨询本身,那他将成为一个颠覆者;否则,他并不适合做顾问,而是创业家。

Problem #3:通过这个框架,如何理解你的 “顾问属性”?你希望咨询行业帮助你到达哪一个层次?

准备成为顾问

回顾上面的 “解谜顾问” 过程,有趣之处在于,用顾问的方式揭示了一个顾问的工作方式:

-

收集不同的观点

-

找出事实

-

调查正反面观点和案例

-

建立分析模型和框架

-

展开研究和分析

-

提出结论

对思维方式的刻意模仿是困难的,其结果也不一定达到预期,重要的是认知自己的优劣势,减少自己的时间浪费,制定最适合的发展路线,此所谓 “高效” 的第一步。

几点须知

上手敏捷精益咨询,现在各类框架满天飞,不知道从哪些学习?先看看须知吧:

-

XP/Scrum/Kanban 等模式和框架就和编程范式一样,需要顾问去全面掌握、灵活运用,而不是直接套用。

-

对模式和框架的学习有两种有效的办法,一种是从问题开始,对比所有框架的解决方式和解决程度;另一种是从概览开始,全面了解、对比,不要陷入单个框架太深。

-

解决问题是关键,在解决问题的过程中加深理解,从新问题中去尝试新的运用,注重实效。

-

看点管理学的基础教材,任何新的方法论都不要脱离管理和生产的本质。

推荐入门书目

-

《格鲁夫给经理人的第一课》

-

《麦肯锡问题分析与解决技巧》

-

《精益思想》

-

《精益开发实战:用看板管理大型项目》

我从接触敏捷开发到在大企业做咨询用了七年时间,其中三年是在一家组织担任主管,从零开始搭建了整个 IT 部门的组织架构并实施了敏捷;丰富的实践背景和管理经历使我在咨询项目上有充足的底气应对客户的难题。

缺乏经验的年轻人并不适合做顾问,很多时候我看到,虽然上到了咨询项目,其实是在艰难跛行。

从当下开始

在 Agilean 的面试过程中,我们收到了很多内部改进者的简历。

很乐于看到有这么多的组织在致力于管理优化、效率和质量的改进,这在未来将是一个越来越明朗的趋势。

如果在组织中已经担任了一些改进职责,那是一个很好的开始,如何向顾问更进一步呢?基于一些面试的反馈,先来看看哪些是 “不适合” 担任外部顾问的个人特点:

-

缺乏推动力:

如果在组织内部担任改进者,只是因为组织的目标或绩效考核,而非真正有改进的动力,那作为外部顾问是较为困难的,因为咨询项目上,顾问并没有真正的职位授权。

-

缺乏全局观:

专注在组织 KPI 之下的局部指标优化,并不知道为什么这样做。咨询项目是复杂的,找不出真正原因,在表象上努力,最终项目有很大概率失败。

内部教练,即使是当下组织授权有限,也应该尽可能去了解全局,寻找更全面的解决方案。

-

脱离一线太久:

顾问是一个非常实际的问题解决者,并且经常会被要求在极短的时间、在客户面对面的情况下解决问题。

三天不练手生,尤其是走技术路线的顾问,真心不要脱离编码太久;走管理路线的顾问,最难堪的莫过于只能讲死案例,一下具体场景就捉急。

在客户现场,某位经理曾告诉我,我们需要的是带着团队一步一步往前走的人。

之前一个国际大牛过来讲得天花乱坠,然后问他,“我们应该怎么做?” 大牛回答说:“具体实施问题与我无关。”

然后再请教一些场景,大牛回答:“你们这情况不适合 XXXX。” 当场把客户信心打击得够呛!

我们的建议

内部教练或其它角色准备在当前环境中向顾问过渡,我们有几点建议:

-

倾听团队的想法和建议,尝试整合和分析;

-

勇敢地跨出职能范围,服务更多的团队和人;

-

保持社区参与,与业界活跃的顾问保持交流;

-

坚持跟踪和记录变化,建立起对改进的成就感。