关注本平台后,每天为您挖掘8篇历史史事

摘自《复旦学报》,2003年第6期,经《复旦学报》授权转载。

摘自《复旦学报》,2003年第6期,经《复旦学报》授权转载。

所谓万历年间的朝鲜战争,是指发生在1592—1597年的日本侵略朝鲜的战争。明朝方面应朝鲜国王的请求,出兵援助,于是在朝鲜战场上演一场持续数年的战争,战争的一方是丰臣秀吉指挥下的日本远征军,另一方是明朝和朝鲜的联军。这场战争明朝方面称为东征御倭援朝,与平定宁夏哱拜之乱、平定贵州杨应龙之乱,并称为“万历三大征”。而日本方面把这场侵略朝鲜达六年之久的战争,轻描淡写地称为“文禄、庆长之役”

(按:文禄、庆长是日本后阳成天皇的年号)

。朝鲜方面则称为“壬辰、丁酉倭乱”

(按:壬辰即万历二十年亦即1592年,丁酉即万历二十五年亦即1597年)

。关于丰臣秀吉发动这场战争的原由及其背景,《中国历史大辞典》的有关条目,甚至篇幅庞大的断代史专著《明史》

(南炳文等撰)

,对此都语焉不详。有鉴于此,笔者撰写此文,意在摆脱以往史著就事论事模式,作一点深度探讨。读者不难发现,这场战争所透露出来的一些历史信息,至今仍能给予关注东北亚形势的人们许多启示,惊叹于历史不断重演的无穷魅力。

发动侵略朝鲜的战争,丰臣秀吉不仅意欲霸占朝鲜,而且欲通过朝鲜这块跳板征服中国,即“假道入明”或“唐人”。在丰臣秀吉的谈话或信函中提及的“明”或“唐”是指十六世纪末的中国。

江户时代初期藤原惺窝的弟子堀正意写的《朝鲜征伐记》说,丰臣秀吉作为信长的部将出师于播磨

(兵库县)

的天正五年

(1577年)

,已经考虑从朝鲜征服明国。尽管这种说法的可信性尚待考证,但丰臣秀吉有此思想是明白无误的。天正十三年

(1585年)

他成为“关白”以后,一而再再而三地阐明这种思想,显然不满足于统一日本的目标,他向原来的家臣一柳未安透露了自己的胸臆:不仅仅是日本,不久唐国

(明)

也限期归顺。

松田敏一的研究著作《太阖和外交》,引用了天正十三年丰臣秀吉寄给美浓的大垣代官的信中,有“命令平定唐国的意图”的字句。次年,丰臣秀吉在大阪与日本的耶稣会副管区长的谈话中提到:待日本国内诸事处理安定以后,将把日本

(的统治权)

让渡给弟弟美浓守

(羽柴秀长)

,自己则决心渡海去征伐朝鲜和支那。为此,将采伐木材,建造二千艘海船,以壮出征军势。同年四月他向毛利辉元发出向九州派兵的指示的同时,又提到了渡海向朝鲜发兵。六月,他向对马的宗义调、义智父子指示,九州平定后,立即出兵朝鲜。八月,他向安国寺惠琼、黑田孝高透露了他有“征服唐国”的考虑。天正十五年丰臣秀吉从大阪出发向九州进攻时,兴福寺的多闻院英俊在他的日记中写道,听说丰臣秀吉要切入高丽

(按:即朝鲜)

、南蛮

(按:指东南亚)

、大唐

(按:指明朝)

的消息,惊叹这是“抑大篇之企”,“前代未闻”。

最值得注意的是,丰臣秀吉在书简中常署名所谓“こんか”,它不仅有“殿下”的意思,而且有“天下”的意思,即“天下さま”,那意思是说,老子有“天下相”,是广阔世界的绝对统治者。他不仅要征服朝鲜,要征服大唐

(明朝)

,还要征服“南蛮”——包括台湾、菲律宾、印度等地。一旦朝鲜、明国、南蛮都由他统一之时,他就是真正的“天下さま”了。作为“天下さま”的第一步,就是征服朝鲜。天正十八年

(1590年)

朝鲜方面勉强按照日本的要求派遣使节

(正使黄允节,副使金诚一)

赴日本,丰臣秀吉在接见使节后,让使节带回他给朝鲜国王的回信。这封信全部用汉字写成,开头是“日本国关白秀吉,奉书朝鲜国王阁下,雁书熏读,卷舒再三”,接下来谈到他统一全国的事,然后笔锋一转,以“天下さま”的口气谈到他的出生的神异:“然予尝当于托胎之时,慈母梦日轮入怀中,相士曰:日光之所及,无不照临,壮年必八表闻仁风,四海蒙盛名者,其何疑乎!依有此奇异,作敌心者自然摧灭,战则无不胜,攻则无不取。”以下便谈到“假道入明”的意图:“不屑国家之隔山海之远,一超直入大明国,易吾朝风俗于四百余州,施帝都政化于亿万斯年者,在方寸中。贵国先驱而入朝,依有远虑无近忧者乎。远邦小岛在海中者,后进者不可作许容也。予入大明之日,将士卒,临军营,则弥可修邻盟也。予愿无他,只显佳名于三国而已。俨然是一派君临天下的“天下さま”架势。因此凡日光所及都应在他的管辖范围之内,朝鲜和大明国当然应该手到擒来。这份致朝鲜国王的书信,完全可以看作丰臣秀吉“假道入明”的正式政策声明。联系到他先前扬言征服“南蛮”的计划,可以看到,他并不以东北亚为满足,还要东南亚,企图实现其“大东亚构想”。铃木良一的论文《秀吉的“朝鲜征伐”》援引“前田家所藏文书”,披露了丰臣秀吉在天正二十年(1592年)五月十八日的一封信,其中提及构建以北京为首都的“大东亚帝国”的梦想,现在已为众所周知。

丰臣秀吉似乎一生都在为此而奋斗。在控制了九州以后,他在北政所写的一封信中说:壹岐和对马都已臣服于我,不久朝鲜国王也将服属于我。早晚一定要用自己的生命把明国搞到手。出于丰臣秀吉的祐笔大村由己之手的《九州御动座记》这样写道:要使朝鲜服从于对马的宗氏

(领主)

,也就是把朝鲜看作对马的属国,而对马又是日本的属国。果然天正十五年对马宗氏的家臣柚谷康广以日本国使的身份被派到朝鲜。朝鲜国王决定向日本派遣通信使

(正使黄允吉、副使金诚一)

,于天正十八年七月赴日,对丰臣秀吉统一日本国内表示祝贺。丰臣秀吉错误地理解为朝鲜有意服属于日本,向来使表露了“假道入明”的意向,并要朝鲜成为“征明向导”。

朝鲜方面及时向明朝有关机构报告了丰臣秀吉的企图。同时,滞在日本的福建人陈申从琉球役人那里了解到日本的动静,报告了明朝有关方面。而许仪后的情报更为具体。石原道博博士在《文禄庆长之役》一书中说,在萨摩的中国医生许仪后,通过同乡朱均旺,把详细的丰臣秀吉计划报告了明朝有关方面。这份报告提到了丰臣秀吉天正十八年

(即万历十八年,1590年)

正月初八日召集诸侯,表明决意“渡海侵唐”,同时向琉球和朝鲜表示“吾欲远征大唐”,要两国为先导。然而,明朝方面直到万历十九年,仍对朝鲜的报告、陈申与许仪后的情报半信半疑。

事实表明,消息是确凿无疑的。丰臣秀吉向诸大名发出动员令,自己辞去关白之职,以太阖的身份专念于大陆经略。文禄元年

(1592年)

初,丰臣秀吉以肥前名护屋为据点,编制了征服明国的军队,共计十五万八千七百人,分为九军,请看下表:

三月二十六日,丰臣秀吉去京都,向后阳成天皇启奏此事。然后,他身穿锦缎的阵羽织,骑着金甲马,带领三万将兵,高举象征日本六十六国的大旗西行。四月十一日到达广岛,次日,小西行长等率领的第一军越过对马海峡,在朝鲜的釜山登陆,开启了战端。当日军攻占朝鲜的王京汉城时,丰臣秀吉把征服明朝中国提上了日程表。同年五月十八日,他提出了二十五条方针,其要点如下:

一、后阳成天皇移驻北京,北京周围的十国(按:这是丰臣秀吉的说法,似应指北京周围的十府),作为皇室领地(第十八条);

二、明国的关白由秀次出任,给予北京周围的百国(按:似应指北京周围的百府)。日本的关白由羽柴秀保或宇喜多秀家出任(第十九条);

三、日本的天皇由后阳成天皇的皇子良仁亲王或皇弟智仁亲王出任(第二十条);

四、朝鲜给予羽柴秀胜或宇喜多秀家,九州给予羽柴秀俊(第二十一条)。

令人不可思议的是,丰臣秀吉自己决定移驻日明贸易要港宁波,看来他想把宁波作为控制日本、朝鲜、中国和南蛮的“大东亚”的中枢。然而战争的进程并不像他预计的那么顺利,以上这些都成了一纸空文,而且在战争后期,丰臣秀吉一命呜呼,使他再也没有时间实现他的黄粱美梦。但是这个“前田家所藏文书”却保留了下来,印证了当年丰臣秀吉的“大东亚构想”的狂妄与无知。

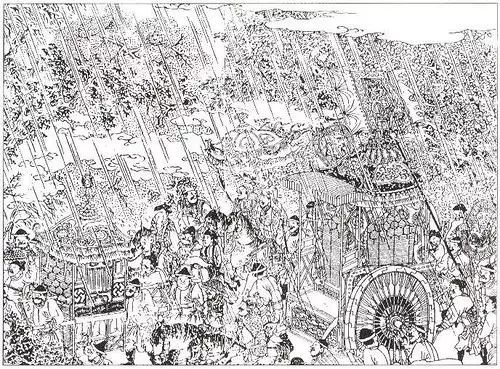

日军从釜山附近分兵三路向王京汉城进发,中路小西行长,东路加藤清正,西路黑田长政,以势如破竹之势向北进袭。据朝鲜柳成龙《惩毖录》记载,形势十分严峻,在经过天下太平二百年以后,突遇战争,君臣束手无策,百姓逃亡山谷,守土者望风迎降。朝鲜国王沉湎于享乐,疏虞防务,二十天后王京汉城沦陷,两名王子被俘。国王逃往开城,在日军迫近后,又北渡大同江,逃往平壤。至此,八道几乎尽遭沦陷,朝鲜国王接连不断派出使节,向明朝皇帝求援。明神宗毫不犹豫地作出东征御倭援朝、接纳朝鲜国王避难的决定。

兵部遵旨出兵,但是对敌情估计过低,只派游击史儒率少量兵马前往平壤。由于不熟悉地理,又遭连日淫雨,史儒兵败阵亡。副总兵祖承训随后统兵三千增援,又遭挫败。初战失利的消息传到北京,朝野为之震动。明神宗决定采取大动作,任命兵部侍郎宋应昌为蓟保辽东备倭经略,同时任命正在宁夏平叛战场的总兵李如松为军务提督,克期东征。李如松是辽东名将李成梁之子,从小跟随父亲征战,深谙兵机韬略,又熟悉朝鲜情况,朝廷对他寄予厚望,期以必胜。万历二十一年

(1593年)

正月,在平壤展开决战,取得大胜,迫使日军渡过大同江,退保龙山。明军乘胜追击,一气收复开城、黄海、京畿、江源等地,日军退守王京汉城。李如松获胜后显然轻敌,仅率轻骑向碧蹄馆进发。碧蹄馆之战,李如松兵败,明朝军队锐气受挫,经略宋应昌倾向于议和。

早在此前,兵部尚书石星就派市井无赖出身而精通日语的嘉兴人沈惟敬,前往平壤与日军将领小西行长会谈,小西行长对沈惟敬诡称:天朝如果按兵不动,我方不久也将退兵,以大同江为界,平壤以西尽归朝鲜。双方达成休战十五天的“协议”。李如松率兵入朝后,接到沈惟敬的报告,说倭酋小西行长愿意接受“封贡”,请明军退至平壤以西,以大同江为界。李如松不信,怒斥沈惟敬“险邪”,要斩首处死。参谋李应使从旁劝说,正可将计就计,以奇兵偷袭。于是有了平壤大捷。到李如松锐气受挫后,宋应昌按照石星的意图,与日军和谈,他根据沈惟敬的建议,向小西行长送去“宣谕”:“汝等果能涤志湔非,尽还朝鲜故土,并还两王嗣及陪臣等,归报关白,上章谢罪,本部即当奏题,封尔关白为日本国王。”四月八日,双方在汉城龙山会谈,达成以下几点协议:

一、返还先前加藤清正俘虏的朝鲜两个王子;

二、日军从汉城撤往釜山浦;

三、布阵于开城的明军在日军撤出汉城后同时撤退;

四、明朝派讲和使节赴日本。

四月十八日,日军放弃王京汉城南撤,退保釜山,汉江以南千余里朝鲜故土得以收复。根据协议,明朝讲和使节谢用梓与徐一贯抵达日本名护屋,谒见丰臣秀吉,丰臣秀吉于六月二十八日提出议和七项条件:一、迎明朝皇帝之女备为日本天皇之后妃;二、两国年来因间隙而断绝的勘合贸易应予恢复,希望官船商船往来;三、明朝大臣与日本大名之间交换通好不变的誓词;四、朝鲜一分为二,北部四道及京城返还朝鲜,南部四道给予日本;五、以朝鲜王子及大臣一二作为人质,送往日本;六、归还去年俘虏的朝鲜两王子;七、朝鲜大臣向日本提出誓词。

明朝使节提出三项条件:

一、返还朝鲜全部领土;

二、朝鲜两王子归国;

三、丰臣秀吉谢罪。

非常明显,双方的条件相距甚远,难以达成一致的共识。日本方面首先纠缠于“封贡”。所谓“封贡”,包含封王

(封丰臣秀吉为日本国王)

与朝贡贸易

(即勘合贸易)

两个方面。朝廷通知经略宋应昌,不宜允许“封贡”。宋应昌上疏声辩,他未曾答应“封贡”。明神宗明确表态:“可传谕宋应昌,劝彼归岛,上表称臣,永为属国,仍免入贡”。十二月,明神宗下令从朝鲜撤军。

至于是否要同意日本的“封贡”要求,朝廷一时议论不决。在众多反对“封贡”的声音中,福建巡抚许孚远的议论最有力,也最有针对性,是知己知彼的慎重决策,与一般官僚夜郎自大式的盲目反对截然不同。叶向高为许孚远写的墓志铭,对此有一个简略概括:“

(许孚远)

晋佥都御史,出抚闽。时平秀吉

(按:即丰臣秀吉)

猖狂岛中,滨海岌岌。朝议主封贡。先生侦得其情形,具言:其废主僭位,六十六州劫于威,上下怨毒,势必败。堂堂天朝奈何假之名器,而与之市”。许孚远之所以这样说,因为他早已派人赴日“打探倭情”,并且在《请计处倭酋疏》中向朝廷介绍了丰臣秀吉的情况:“平秀吉此酋起于厮役,由丙戌

(万历十四年)

到今

(万历二十二年)

,不七八年,而篡夺国柄,诈降诸岛,絷其子弟,臣其父兄,不可谓无奸雄之智。兴兵朝鲜,席卷数道,非我皇上赫焉震怒,命将东征,则朝鲜君臣几于尽为俘虏,不可谓无攻伐之谋。整造战舰以数千计,征兵诸州以数十万计,皆囊时所未有,日夜图度,思得一逞,不可谓无窥中国之心”。这是当时明朝政府官员中,对丰臣秀吉最为透彻的认识,比兵部尚书石星等人要高明得多。因此许孚远反对“封贡”,他说:“议者多谓封贡不成,倭必大举入寇,不知秀吉妄图情形久著,封贡亦来,不封贡亦来,特迟速之间耳。后来的事态发展证明,许孚远的论断是正确的,“封贡”只是丰臣秀吉的一个幌子,一部分明朝大臣以为只要答应“封贡”就可以使日军不再进犯朝鲜,显然是过分幼稚的妄想。

万历二十二年

(1594年)

八月,代替宋应昌赴朝鲜料理撤兵事宜的蓟辽总督顾养谦上疏,提出“封贡”具体方案:贡道宜定在宁波,关白

(丰臣秀吉)

宜封为日本国王,请皇上选择才力武臣为使节,宣谕小西行长率军归国,便于封贡如约。明神宗举棋不定,要兵部斟酌利弊得失提出意见。兵部尚书石星是主张“封贡”的,再加上明神宗收到朝鲜国王请求允许“封贡”以保危邦的书信,明神宗终于批准了“封贡”,他指示兵部:“倭使求款,国体自尊,宜暂縻之”,显然是无可奈何的选择。十二月,日方使节小西飞抵达北京,明朝有关方面官员向他提出三个条件:从朝鲜撤军,册封而不朝贡,发誓不再进犯朝鲜。小西飞表示接受。

明神宗委派临淮侯李宗城为正使,都指挥杨方亨为副使,在精通日语的沈惟敬陪同下,前往日本,册封丰臣秀吉。正使李宗城抵达朝鲜釜山后,突然逃亡,于是朝廷把副使杨方亨升为正使,随员沈惟敬升为副使。九月一日在大阪城,丰臣秀吉接受明朝使节代表皇帝颁赐的册封诰命书、日本国王金印及明朝冠服。丰臣秀吉命相国寺承兑宣读诰命和敕谕,当读到“万里叩关,恳求内附”之类词句时,丰臣秀吉大为激怒。关于丰臣秀吉的激怒,堀杏庵《朝鲜征伐记》有所描述,以后赖山阳《日本外史》为了歪曲历史,作了不符事实的夸张,他说:在宣读诰命敕谕时,丰臣秀吉立即脱去冕服,抛到地上,并且把诰命敕谕撕得粉碎。这是天大的谎言!其实这份诰命敕谕至今依然保存得相当完好,丝毫没有撕破的痕迹。据西嵨定生说,万历帝的诰命现藏于大阪市立博物馆,敕谕现藏于宫内厅书陵部。关于这个诰命敕谕,大庭修有详细的研究:诰命是写在青赤黄白黑五色云鹤纹织锦上的,其条文“奉天承运皇帝制曰”云云,及“特封尔为日本国王”云云,以工整楷书分五十行书写。诰命是册封的辞令,敕谕是讲和条件的具体指示,记载了封丰臣秀吉为日本国王而赐予的金印、冠服以及赐予陪臣们的官职、物品,最后还附记赐予国王冠服的目录。这些冠服的原物至今仍保存在京都市的妙法院。次日,丰臣秀吉身着明朝冠服,在大阪城设宴招待明朝使节。

然而,这一切只是一种烟幕。丰臣秀吉所要的决不仅仅是册封为日本国王,尽管这已经为他增加了政治资本,但他依然念念不忘“假道入明”,当然不可能从朝鲜撤兵,不可能停止朝鲜战争。

形势的发展远远超过了明朝君臣预想。一方面,明朝的册封使节回国后没有把真相如实报告朝廷,反而谎称丰臣秀吉表示了恭顺之意。沈惟敬在日本买了许多物品,诡称是“日本国王丰臣秀吉相赠付物”,在北京分送政府要人,他甚至还伪造了丰臣秀吉的“谢恩表”,制造一种假象。另一方面,“封事”并未如明朝君臣想象的那样,导致日军从朝鲜撤退。恰恰相反,丰臣秀吉借口朝鲜没有按照谈判七条办事,准备再次对朝鲜发动进攻。

万历二十四年

(1596年)

十二月初四日,蓟辽总督孙、辽东巡抚李化龙向朝廷报告紧急“倭情”:丰臣秀吉密谋大举,朝鲜道咨告急,求调浙兵三四千名,星夜前进,驻扎要害,以为声援是。万历二十五年正月,明朝使节回到釜山,明神宗接到兵部转来的报告,立即给兵部发去一道谕旨:“览奏,日本受封,册使回到釜山,恭顺之诚殊可嘉尚。但釜山余兵尚未尽撤,既非原议,而两国之疑终未尽释。你部便行文与日本国王,着他撤还釜

(山)

兵,以全大信。又行文与朝鲜国王,着他即差陪臣以修交好,毋彼此再生嫌隙”。明神宗未免把战争外交看得太简单化了,以为册封之后丰臣秀吉便会撤军,以为只要朝鲜作些让步,两国便不至于刀兵相见,实在是一厢情愿的善良愿望。

就在这时,丰臣秀吉发动了第二次朝鲜战争。正月十五日,辽东副总兵马栋报告,有倭将清正带领倭兵船二百余只,已于十四日到朝鲜海岸,至原住机张营驻扎,其兵力不下二万。朝鲜陪臣刑曹郑其远向明朝痛哭求援。明神宗得知“封事”已经失败,使臣与兵部还在掩盖事情真相,大为恼怒,下令革去兵部尚书石星和蓟辽总督孙的官职,任命邢玠以兵部尚书出任总督、都御史杨镐经略朝鲜事务,以麻贵为提督,东征援朝。

此次丰臣秀吉的侵朝军队,大多从长门岛等地调来,达十二万之众,其中精锐部队有清正一万二千,行长一万,义弘一万,辉元二万。而明朝方面对日本的领土野心已有所认识,援朝兵力明显增加,据《明神宗实录》的记载,征倭兵力,水陆军共九万余名,据朝鲜李朝《宣祖实录》记载,明军达十一万人。不过这些数字都是万历二十六年的事,战争初期的兵力并没有达到这个水平。日军凭借优势兵力很快攻破朝鲜的闲山、南原等处。在这种艰难形势下,总督邢玠督师抵达平壤,进军王京汉城,取得了稷山大捷。据朝鲜人赵庆男《乱中杂录》记载,当时战况相当激烈:“天兵左协出柳浦,右协发灵通,大军直从坦途,锣响三成,喊声四合,连放大炮,万旗齐颤,铁马云腾,枪剑奋飞,驰突乱砍,贼尸遍野”。这一仗,日将清正损失惨重,日本方面称,这是入朝以来第三次大战役

(即平壤之战、幸州之战、金岛坪之战亦即稷山之战)