来源:亲子营

itvhbb

带

娃到底辛苦在哪里?妈妈们觉得特别累,不是因为无法歇息和睡不饱,而是不能拥有“时间”这一概念。带着娃,就是自己的意愿和计划被不断打断,做到一半的事被打断,抽空继续,再被打断..……所以感觉明明忙活了一整天,却什么都没有做成。

文/ Eika

,在澳洲用日式育儿法,用三国语言带娃的妈妈;公众号“爱卡现代日语”(ID:eikajp)

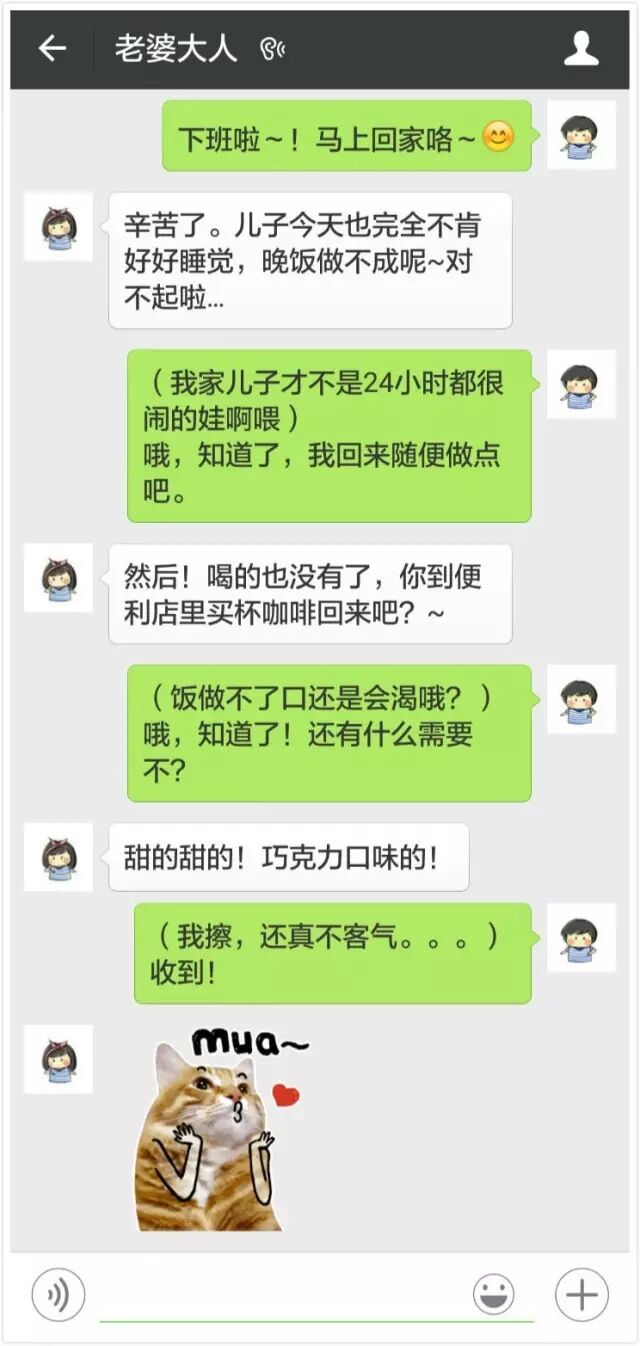

老婆一直说“

带娃太累了做不了晚饭

”,我不信,所以今天亲自上阵检验一下。

经常听到“

带娃累

”这个词,无法理解,竟然说陪伴“爱的结晶”是“累”的。

“为了养活一家子,每天低声下气地辛苦工作。带个娃就嫌累?我比你累得多了!”这么想的男人一定不少。

为了让全世界的女性知道“所谓的带娃累是矫情”,我利用小长假体验了“妈妈不在,奶爸也能轻松带娃”的全过程,以下是我的验证结果汇报:

首先我想说明的是这场检验的缘由,因为

老婆成天喊累,让我不禁疑惑:带娃到底累吗?

▼

以下是我们夫妻俩的聊天记录,老婆就是这样喊累的

这样的对话持续了两个月!!

所以,实践出真知,

我决定了要借一场检验来更正一下以带娃累为借口越来越懒的老婆

。

规则说明:

1.小长假里让老婆出去和朋友玩一整天

2.不找老妈帮忙

3.回老婆的消息全部写“儿子很乖没问题”,不让老婆提早回来

老婆带娃的时候直接喂母乳,我还要热奶,但是没关系,这样我还能带得井井有条的话更能说明是我赢了!

我家两个半月的儿子本来就很乖,完全不会有问题。

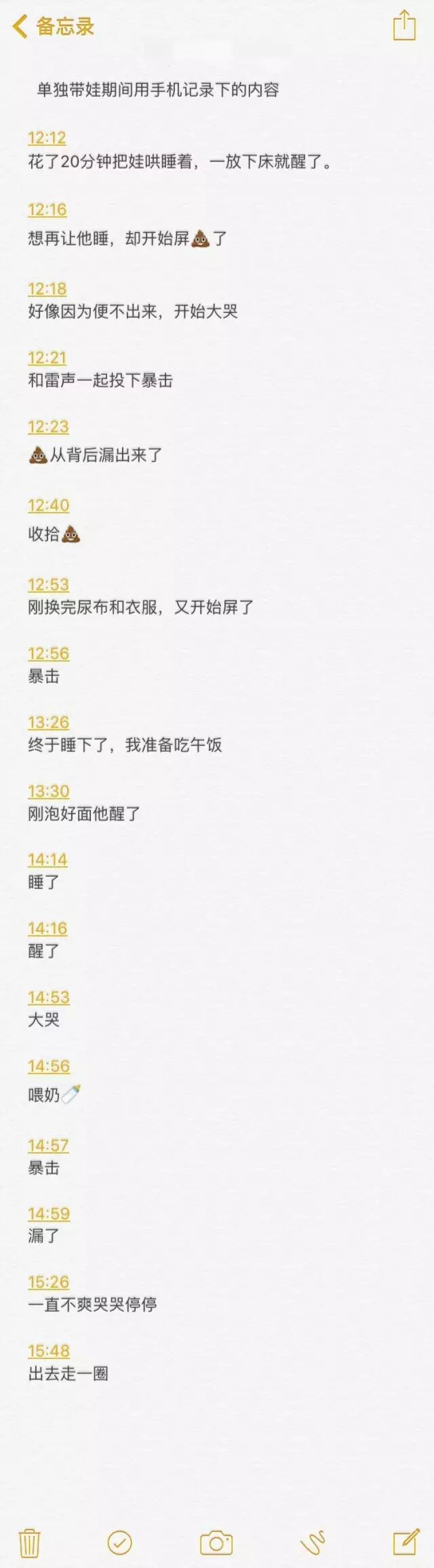

老婆回到家是晚上10点,

我的记录里最后一行是15:48

(你懂得,没力气记下去了),其实胜负已经很明显了,但还是请看一下我的分析。

11点:带娃首先得要有信心

目送老婆出门的时候,儿子已经在打哈欠了。

当时我想,只要把他哄睡着,然后我就可以在博客上现场直播我的带娃全过程啦!!

12点:带娃就是换尿布(啊!真像收拾一摊咖喱,有木有)

花了20分钟哄睡着,他竟然一放下床就醒来大哭,哄个睡要经历“

睡→床→哭

”的无限循环。

第一次发现儿子原来也有恶魔的一面,这种状况竟然会愈演愈烈。

1点半:吃个饭也好累……

清理完咖喱,13:26 终于儿子又睡了。不能错过这个机会,马上给泡面加入开水。

刚泡好的同时他就醒了,才两分钟!

重要的事情再说一遍,才两分钟!

2点:儿子就是只“假睡”的狐狸

好不容易睡着了,其实我很想去抽根烟,但是不得不先把儿子空投下的炸弹遗迹处理掉。

老婆再三叮嘱过:据说不立刻先把尿布上的咖喱处理掉,之后再怎么洗颜色也褪不完全。

才刚开始处理咖喱,又传来了婴儿的哭声。

“应该是附近哪个邻居家的小孩”,这么强行催眠自己,才能勉强把使命完成。

然后回到房里,果然儿子在大哭。

“刚才的哭声好像就是我家的娃。”

3点:孩子就是不断地把奶变成“咖喱”啊!

大哭好像是因为饿了。比起亲妈,奶爸没有奶,只能用奶瓶泡奶粉。

但喝奶时的儿子简直是天使!

被嘴角上扬着咕嘟咕嘟喝着奶的儿子治愈了……

就在此刻……时隔2个半小时的第二次空投来了。

啊啊!婴儿就是个把进到口里的奶(奶油浓汤)涂个颜色(咖喱)再从屁股里还出来的装置。

之后就是一直莫名地不爽。

4点:只有在外面才表现得乖乖的

无论如何都不能让儿子舒服,只能带着他去附近的蛋糕店买蛋糕。

儿子一放进童车他就变了样!被擦肩而过的阿姨们各种夸可爱,他的心情似乎很好。

顺利买下蛋糕,把心情恢复良好的儿子带回了家。

那之后,真正意义上的地狱才开始,根本没有精力记录……

胜负已分,我彻彻底底地败给孩子了

虽然为了逞强,到最后一刻我都对老婆说:“他睡得很乖,你坐末班电车回来好了。”

但是!如果用一句话总结这一天的带娃体验,

那就是带娃累成狗!!

结论:根本没空做晚饭,能做掉一点家务已经够牛B了

其实内心已经对老婆无条件投降了:

打心底佩服能和这样的“怪物”365天&24小时共处的老婆。

带着发自内心的感谢和对我之前轻率想法的反省,为老婆献上和儿子一起去买的蛋糕。

抱怨工作忙什么的,我真的错了。

以下是边带娃边做成的日常行为:

吃饭的顿数:1顿

吸烟:0根

晚餐:无

博客更新:4~5次(全是哭诉)

手机游戏:打开一次(2分钟)

其他:都不记得有没有上过厕所

如果觉得太长没有耐心看的,请你们至少听我的这几句话。

带刚出生不久的娃,比上班辛苦得多了。

觉得我是骗人的你自己试试看!我也是体验了以后才懂得要感谢老婆,并且学到了许多照顾孩子的知识。

让我体会到了育儿-养育一个人,是有多么得难。这一天非常有意义,

如果觉得自己一定没问题,或者对产后的妻子有不满的,请务必尝试一下

。

客观地说,带娃能够第一时间见证孩子的各种表情,各种进步,虽然独自带娃的一天内无数次快要忧郁症了,

但是看到孩子的笑容,所有的疲劳和抱怨确实就消失了

。

但是让我现在开始“365天24小时照顾孩子”,

说实话我没有信心能做好

。

所以请

不要觉得

“家里只有我一个人在辛苦赚钱,妻子就该带娃做家务”。

希望大家可以有“白天爸爸在外工作,妈妈在家带娃做家务,

晚上回家后一起分担

”这个意识。

有个以前公司的同期(男)结婚了,跟他聊到生不生娃的问题,他说:不想听老婆成天抱怨带娃累,等她有足够觉悟了再考虑。

当时我就呵呵了,但也不知该如何反驳他,只能附和道,是的是的,确实先要做好充分的心理准备~

其实事后,我还是有很多想说的,借着此文不吐不快,不然要憋死我了!

怀胎十月,哪个妈妈会没有觉悟?没有做好为孩子赴汤蹈火的准备?但偶尔忍不住抱怨辛苦,却很难被周围人理解。

带娃到底辛苦在哪里?

我认为,其实带娃累的本质原因,可能连有些妈妈自己也不明白,更何况爸爸和周围的其他人。

“带娃的时候没空坐下歇歇?我们男人工作的时候也没有啊!”

确实如此,没有休息、不断加班,为了工作睡眠不足的人也为数不少。

但是妈妈们觉得特别累,不是因为无法歇息和睡不饱,而是不能拥有“时间”这一概念。

带着娃,就是自己的意愿和计划被不断打断,做到一半的事被打断,抽空继续,再被打断..……所以感觉明明忙活了一整天,却什么都没有做成。

“没有做好觉悟就不要生?”

如果男人们还在坚持这个观点的话,我只能说,他可能并不适合当爸爸,因为这不是觉悟够不够高的问题,而是人的本能。

人在想完成某件事情的时候,大脑会专注,肢体会协助,大家同心协力共同战斗,任务完成会收获满满的成就感,这是人的本能。

但是,每天都经历着想做的事情被各种打断的妈妈们,比起在职场奋斗的各位爸爸,更难获得成就感。

不要误会,我并不觉得妈妈带娃比爸爸工作更辛苦,只是想让大家理解,带娃累不仅仅是体力上的辛苦,更多的,是人的最基本的需求无法得到满足的闭塞感。

经常会听到妈妈们说“想要自己的自由时间”,没有带过娃的人一定会觉得矫情,只是陪着孩子还嫌不够自由?带着孩子做想做的事不就可以了?

有些妈妈甚至还会自责,我明明想做个好妈妈,也明明做好了心理准备,但是为什么现在那么不快乐?

其实谁都没有错,大家都用尽全力在带娃,给娃最好的,只是在带娃的过程中,个人的意愿和个性会被无情地磨平,所以容易消沉而已。

如果你委屈,你烦躁,你有情绪,并不是你的脾气不好,或者做得不够好,而是因为你太累了。

有时候只要能好好休息,就能满血复活,希望周围可以给予妈妈们更多的理解和关爱。

我们要求的真的不多。