肠造瘘术被认为是基本的外科手术之一,是指通过手术方式造成的肠道在腹壁上的开口,有着悠久而多彩的历史。

作为治疗肠梗阻的一种方法,造瘘手术可以追溯到 18 世纪后期。

造瘘口的英文为「stoma」,来源于古希腊语的 mouth。在植物学上,它可以指代叶子表面的气孔;在动物学或解剖学上代表嘴巴或者嘴巴一样的结构。

而在外科学上,stoma 指代

管腔结构的人造开口

,即造瘘口。

造口的目的中,转流性造口是其中之一。

比起简单的切开、去除和缝合来说,肠造瘘这种改良加创造的治疗方式在外科的发展史上标志的不仅是技术上的提升,更是一种思维上的进步。

随着技术的不断成熟,造瘘的需要不断增加,在成人外科多应用于溃疡性结肠病、克罗恩病、结直肠癌等,在儿童外科的坏死性小肠结肠炎、长段型巨结肠、肠闭锁等疾病中被广泛应用。

不断发展的微创外科为新的喂养途径、造口、减压、灌洗以及特殊目的的造瘘方式的发明提供了新的、令人振奋的机会。

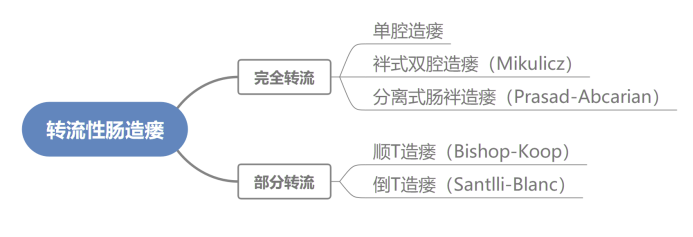

本次仅就转流性肠造瘘进行总结。

转流性肠造瘘是为肠内容物提供转流的造口,多应用于以下几种情况:远端肠道被完全切除,确诊或疑诊的远端肠道穿孔或梗阻(如癌性梗阻、憩室炎、吻合口瘘或创伤等),远端结肠、直肠或肛管毁损或炎症等。

完全的转流性肠造口只能通过完全横断肠管来实现,但一个构建良好的袢式肠造口也可提供接近完全的粪便转流。

粪便和肠道气体可依压力梯度向压力低的一方移动,由于造口袋内压力与大气压相同,意味着粪便和肠道气体不流入远端肠道,而流入造口袋。

但值得注意的是,当造口袋充满时,粪便和肠道气体也可沿压力梯度的变化流入远端肠管;此现象易发生于患者入睡的后半夜,未及时清空造口袋时,患者可出现肛门解大便和排气的现象。

通常小肠造瘘口需要做一个凸起、外翻的造口,以减轻肠液对造口周围皮肤的腐蚀

。

完成此操作需要分别缝合肠壁全层、造口回肠基底部的浆肌层和真皮层三点(婴幼儿可不用)。

由于造口旁的疤痕可影响造口袋的黏附,需要避免缝合皮肤全层。

19 世纪 60 年代,在造口外翻概念出现以前,有较多的回肠造口出现严重的并发症,多与导致造口本身不全性梗阻的浆膜炎有关,而造口本身的浆膜炎多由于肠液腐蚀造口肠管浆膜所致,这种情况在当时被称为「回肠造口术功能紊乱」,常可导致死亡。

自从造口开放后同时行外翻缝合,这一灾难性的问题基本上被消除。

袢式造瘘可以实现转流的同时保护远端肠管。该方法简单快捷,不用行腹腔内肠管吻合,且可以在小切口下进行,多用于临时转流,不过经过适当构建,也可用作一种永久性造口。

袢式造口不能完全避免出现肠管脱垂的情况,还有可能出现造口旁疝。

分离式肠袢造口(Prasad-Abcarian)术

如果是永久性肠造口,最好将肠管分开成两段,然后做成「分离式肠袢」造口,即近端肠管做成单腔肠造口,为方便远端肠道的引流,远端的结肠断端的一角在同一个造口位置开放成一个黏膜瘘。

此造口大小明显小于袢式造口,并且肠脱出、回缩概率更低。

肠造瘘的总发生率在下降,而且还会继续下降。新的外科技术出现,同时对一些有条件的直肠癌患者的局部治疗不断增多等因素,使肿瘤患者较少施行腹会阴联合切除术。

溃疡性结肠炎和家族性息肉病患者实施保留括约肌手术越来越普遍,这类患者施行永久性回肠造瘘的比例不断下降。

伴随着永久性造瘘手术例数不断下降,临时性的袢式回肠造瘘不断增多。

临时性造瘘能使合并严重中毒症状的良性疾病患者或远端梗阻的患者安全过渡,直到进行确定性手术。其缺点是不能为患者施行确定性处理,患者多需要进行后续的手术治疗。

袢式造瘘就是最常用的临时性造瘘方式,除此以外为了更好的适应临床需求,

此后

在小儿外科领域也出现了许多部分转流的临时性造瘘方法,希望能够达到减压、恢复肠管的连续性同时锻炼远端肠管的功能,多用于胎粪性肠梗阻和肠闭锁等情况。

远端回肠造口加回肠端-侧吻合术,被称为「远端烟囱式肠造瘘术」。该方法是将近侧肠管末端与远端肠管在距离开口至少 3~5 cm 的侧壁处行 Roux-en-Y 肠吻合,远端肠管开口作为回肠造口。

又称近端烟囱式肠造瘘术,包括近端回肠造口与端-侧回肠吻合。

远端肠管末端与近端肠管侧壁吻合,近端肠管末端开口行回肠造瘘术,该方法有利于灌洗以及近端小肠的减压。

造口周围皮肤糜烂是由于造口周围的皮肤暴露于肠液所致。