林猛|

政治学者

赵鼎新的新文章(《当前中国最大的潜在危险》*)一出就引起广泛的关注。这一点不难理解,因为它直接触及了当下的政治,触及对这二三十年社会进程的观察、判断,可以说每个人都置身其中,多多少少都有一些自己的看法,因此自然也会有很多层次很多角度的讨论。

从我的角度看,文章的主要问题在于,作者用一种十分陈旧、已经显著不合于现实的框架,来分析近二十年来的公共舆论场,简言之就是左/右(自由主义)二分的框架。

确实,在八十年代及九十年代前期的一部分时间里,在涉及政治经济体制一些基本方面的问题上,左/右的框架确实产生着重要的影响。然而,随着八九的镇压,以及九二年以后经济改革所催生的种种问题,根本性的政治议题在公共舆论场已经冷却,各种社会性议题凸显(与之相关的一个事实是,在九十年代以后,高校不再代表社会最前沿的领域、最进步的力量,相反那些都存在于高校之外;从九十年代末开始,甚至可以说高校兴起了一股这个时代最保守的势力)。这种时候,公民社会/市民社会的概念应运而生,可以说它稀释、也补充了自由主义的概念,可以容纳下更多的声音。

(赵鼎新 《当前中国最大的潜在危险》,

p.5)

所以,对于文章里提到的方舟子对怒江建坝中环保人士的批判,我不是像赵鼎新那样,看成新势力/自干五对自由主义的批判,而是把他们双方都看成市民社会内部在一个议题上的不同声音;同样,今天女权派对老自由派的一些批评,也同样属于市民社会内部的正常争论,是社会日益发展、分化的必然。没有一个派别在社会议题上可以垄断伟大光荣正确,能够不受批判,可以说我们今天都接受了这一点。

所以像赵文那样,把方舟子和环保人士的争论,把围绕韩寒代笔的争论,看成自由主义与非/反自由主义的论争,就显得破绽百出,甚至不能自圆其说。方舟子难道就一定不是一个自由主义者吗?支持韩寒的就一定是自由主义者吗?那怎么解释反韩寒阵营中的自由派?而且把这个争论简单区分为支持和反对韩寒两方也是荒谬的,我看到有相当多的人既不支持、也不反对他,但他们却在非常理性地质疑方舟子提出的证据(我印象里马伯庸、严锋、宝树都可归入此类)。

我无意重新挑起这个话题,只是想说,把它看成一个新兴的公共舆论场(也是市民社会的一部分)在慢慢探索合理批判的界限,远比看成围绕自由主义的争论要合理得多。

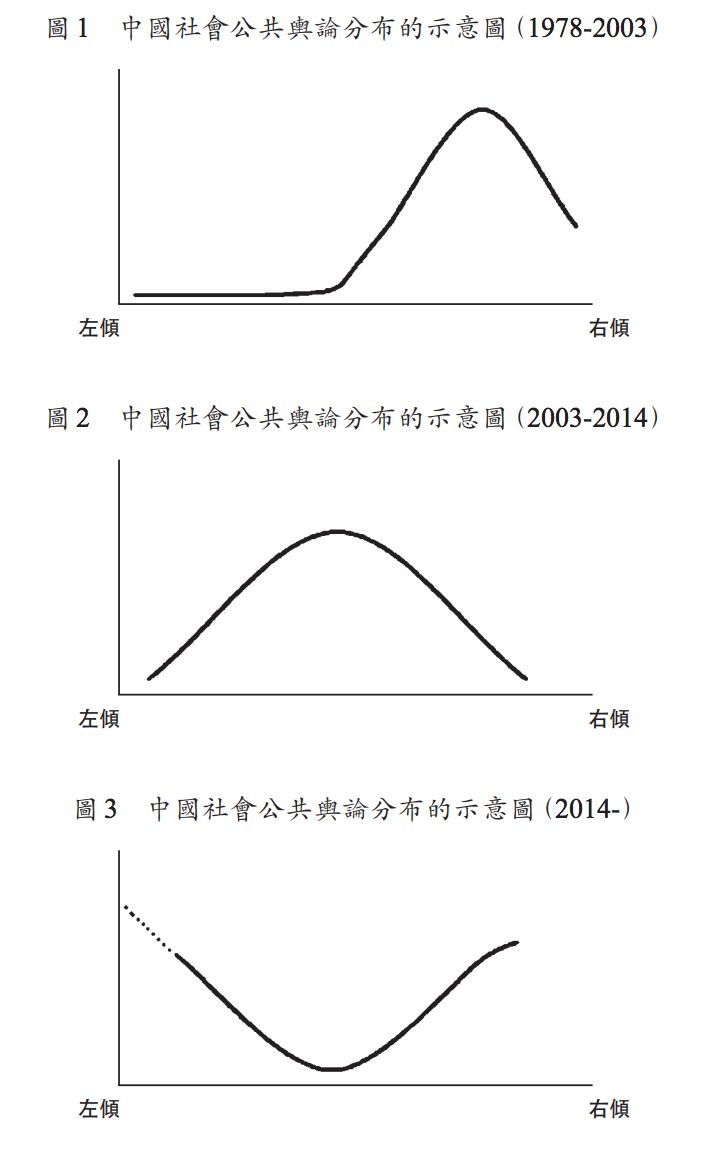

正由于抱着这样一种陈旧的框架,赵鼎新没有从他罗列的表面现象里看到,这两年真正的危机不是舆论场两极化,左右双峰型分布(请问他说的现在极右这一峰,有什么表现和代表人物),而是正在起步、正在自我学习自我完善的市民社会/公共舆论场被逼退回到一个隔绝、孤立的状态。

诚然,赵是希望把一个西方多元社会的政治稳定模式嫁接到中国现实中,所以他会说声音多样会有助于政治稳定。

然而他有意无意忽略了,这个地方有另一种政治

稳定概念。

我们不妨问一句,毛时代政治稳定吗?

一一这一没有进入赵鼎新视野的毛式政治稳定概念,恰恰是此际浮现在许多人心头的阴影:

没有双峰型分布,没有政治不稳定,有的只是被窒息的社会,而这恰恰是那个时代极端强调政治稳定、一切从政治稳定出发而导致的结果。

总而言之,左右这一框架曾经是丰满、有意义的,但已经变得干瘪了,远远无法囊括近二十年的现实,无法辨析出其中最有意义的变化。用这样的框架来思考现实,不仅会在具体事例上犯下莫名其妙的判断错误,甚至它本身就蕴含了简单化地思考政治稳定问题的危险。

而这背后,或许还是要归因于赵所采取的国家的视角/维稳的视角。这样的视角有时候甚至会让一些聪明人看不到现实。 但这已是另一个问题,这里就不展开了。