2008年全球金融危机的爆发,从一定程度上反映了商业银行及其他市场参与者承受和抵御金融及经济动荡的灵活性和透明度严重不足。具体来说,当时场外衍生工具市场具有缺乏透明度、产品越来越复杂,并且渗透到金融市场内的各个领域等特点,被认为是导致全球性金融危机和系统性风险的重要因素。特别是场外衍生工具交易缺乏监管,加上本身显著的双边交易的特点,国际主要监管机构在反思危机之后,均认为这是导致市场缺乏透明度和明显动荡的重要原因之一。

2009年9月,为反思全球金融危机,应对全球性金融风险,二十国集团(G20)峰会提出系统的监管改革计划,特别是针对场外衍生品交易,监管者希望通过一系列改革措施来提高市场交易的透明度,降低场外衍生工具可能造成的系统性风险,严防市场滥用行为。改革计划最初包括下列各项:1)所有标准化场外衍生工具应在交易所或电子交易平台(视情况适合)买卖;2)所有标准化场外衍生工具应通过中央清算对手(CCP)结算;3)场外衍生工具合约应向交易资料储存库汇报;4)非中央清算的衍生工具合约应符合较高的资本要求。

2011年11月,二十国集团峰会同意在监管改革计划中进一步加入对非中央清算衍生工具的保证金要求。市场预期二十国集团峰会的保证金要求将会在全球范围内执行,否则,保证金要求较低的区域的金融机构会有一定的竞争优势,造成监管套利现象。

保证金要求的其中一项重要原则是,所有涉及非中央清算衍生工具交易的金融机构及具有系统重要性的非金融实体,必须根据交易对手的风险而交换适当的初始及变动保证金,交换初始保证金不可按净额计算。上述双边交易保证金,将会按照通过CCP为这些交易进行结算所收取的初始保证金的较高水平为准。所规定的标准化初始保证金将取决于资产类别,在交易名义金额的1%~15%。根据美国、中国香港及欧盟监管机构的规定,变动保证金的规定于2017年3月普遍被监管机构和市场采用。

上述地区的多个受监管衍生工具实体(包括美国的掉期交易商及中国香港的授权机构)必须收取及提供涵盖交易对手的变动保证金。

《巴塞尔协议Ⅲ》在实施过程中,全球金融机构要遵循更严格的资本规定。《巴塞尔协议Ⅲ》的框架旨在增强对资本及流动资金和风险识别和管理等方面的要求,并提高个别银行以至整个银行业的稳定性及风险修复能力。银行的资本对风险加权资产比率必须维持在一个更高水平的最低要求以上。风险加权资产的计算方法通常是将资产价值乘以权重因子(风险权重),因此,安全性较好的产品其所需资本也相对较少。场外衍生工具一般被视为风险资产,其风险权重会因应交易对手的类型而有所不同。通过合资格中央清算对手(QCCP)结算的场外交易,其风险权重可低至2%~4%;而按双边基准计算,风险权重可高达20%或以上,因此需消耗的资本也更高。

美国:2013年开始最早执行G4货币IRS的强制性清算规定。

美国商品期货交易委员会按交易实体的分类,分阶段对场外衍生工具交易实施强制性中央清算,最初阶段是从2012年12月起,对多个类别的IRS及CDS实施,至2013年9月9日完成。2013年7月2日,美国联邦储备系统管治委员会通过一项最终规则,构建一个适用于所有美国银行业的新的全面监管资本框架,来实施《巴塞尔协议Ⅲ》中的资本规定。

根据巴塞尔银行监管委员会于2017年4月发布的巴塞尔监管框架实施进度报告,美国针对非中央清算衍生工具的保证金要求已于2016年9月1日起分步生效,并将于2020年9月1日全面生效。

欧盟:2016年开始执行G4货币IRS的强制性清算规定。

欧洲委员会于2015年8月为《欧洲市场基础设施监管规则》(EMIR)引入新规则,强制要求多个场外利率衍生工具交易须通过CCP进行结算,其后于2016年3月再强制多个场外信贷衍生工具交易也需通过CCP进行结算。EMIR的风险缓释规定适用于所有非中央清算的场外衍生工具交易,其中要求交换抵押品及双边保证金。EMIR第4条所规定的结算责任已于2016年6月21日生效,根据公司类别及衍生工具交易量分阶段实施。结算责任适用于任何金融对手方之间或涉及交易量(按总名义金额计)超过结算限额的非金融对手方之间又或两者之间。场外交易中所有类别的公司须遵守该等结算责任的最后期限为2018年12月21日。

根据巴塞尔银行监管委员会于2017年4月发布的巴塞尔监管框架实施进度报告,欧盟方面的初始保证金规定由2017年2月4日起按交易对手类型分步生效实施,而变动保证金要求则于2017年3月1日起实施。

中国香港:2017年开始执行G4货币IRS的强制性清算规定。

香港金融管理局(香港金管局)及香港证券及期货事务监督委员会(香港证监会)联同香港交易所等其他相关机构,一直致力制定适用于香港场外衍生工具市场的监管架构。香港先后进行多次市场咨询,并已就咨询结果采取相关措施,部分已在实施中。在建立场外衍生工具监管机制的过程中,香港金管局设立场外衍生工具交易资料储存库,并于2013年7月启动其报告功能。香港交易所则成立了香港场外结算有限公司(香港交易所场外结算公司),于2013年11月开业。香港市场上第一阶段对场外衍生工具交易强制中央清算已于2016年9月启动,其中涉及主要交易商之间订立的标准化IRS工具。根据巴塞尔银行监管委员会于2017年4月发布的巴塞尔监管框架实施进度报告,香港的保证金规定于2017年3月1日起生效(设六个月过渡期)。

此外,包括新加坡、澳大利亚、日本在内的全球其他场外衍生品主要交易市场,同样积极推进场外衍生产品相关监管法规的改革,持续推动场外衍生品的有效监管和健康发展。

2017年上半年,OTC衍生品市场各类产品总计名义价值(notional amount)达到542万亿美元,接近一年之前的水平。按市值计算,市场则保持调整态势,由2016年底的15万亿美元下降至13万亿美元,接近2007年的市值水平。同时,总信用敞口(grosscreditexposures)降至2007年至今的最低水平,敞口规模由2016年底的3.3万亿美元降至2017年6月底的2.8万亿美元(图1)。

同时,随着中央清算的逐步推广,截至2017年上半年,采用中央清算方式清算的信用违约互换(CDS)占比上升至51%,并且呈现稳步提高的态势。

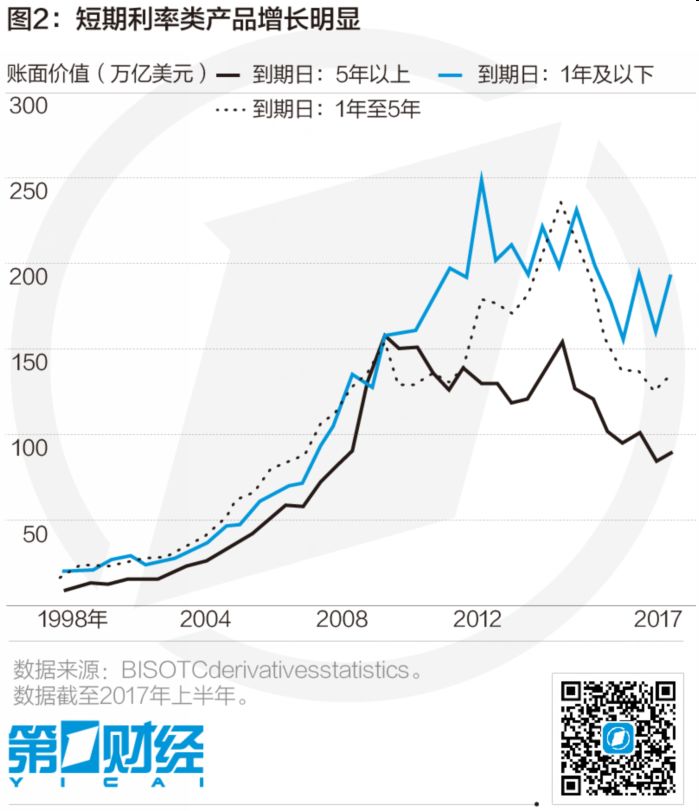

2017年上半年,利率类OTC衍生品总计名义价值升至416万亿美元,其中除日元外其他主要货币计价的合约规模均有所上升,主要原因在于过去一段时间各个主要货币对美元的升值,但剔除汇率因素,上述合约名义价值仍高于2016年底的水平。具体来看,利率类OTC衍生品总计名义价值上升主要来自于到期日等于或少于1年的合约规模增加,由2016年底的160万亿美元上升至2017年上半年的193万亿美元。继续扩张的交易规模也需要更严格的交易清算服务(图2)。

中国的场外衍生产品交易需要更为高效率的清算风险管理

1

利率及汇率市场化改革使得中国金融机构管理其外币资产风险的需求不断增加。

近年来,随着人民币国际化进程和利率及汇率市场化改革的推进,人民币在国际货币体系中的地位和作用不断提升,人民币利率和汇率形成机制也更加市场化。中长期看,人民币对美元汇率的双向波动特征将更加明显。在此背景下,中国的金融机构越来越多地开拓海外和国际业务,外币资产及负债不断增加。据国家外管局统计数字显示,短短一年内,中国内地商业银行对外债券资产由2015年底的484亿美元接近倍增至2016年底的952亿美元,占海外金融资产总额的比率由7%升至11%。中国人民银行数据显示,中国内地金融机构的境外贷款由2015年1月的人民币23280亿元增至2017年4月的35000亿元。

随着中国内地资本市场对外开放的程度稳步提升、利率及外汇市场产品逐步丰富、市场广度深度的不断提升、市场主体逐步更加成熟,市场对有效对冲风险的管理工具的需求大幅提升。

然而,标准化场内工具如债券期货未必能很好匹配中国内地金融机构的独特需求,具体而言,随着利率市场化改革使利率波动增加,促使更多投资者以利率掉期(即利率互换交易)作对冲用途,银行间市场的利率掉期交易金额大升。同时,随着人民币汇率的市场化改革带来的外汇风险增加,中国内地金融机构纷纷通过买卖外汇衍生产品作为对冲,带动境内银行间市场的外汇衍生品交易急剧增长。通过利用利率互换交易和外汇掉期等具有量身定制条款的场外产品,这些机构得以为它们持有外币资产的到期日进行匹配。可以看到,越来越多的中国内地金融机构为风险管理目的而进行越来越多的场外衍生产品交易。

2

“一带一路”建设中的大量基建项目和不断扩大的跨境资金交易使得内地企业管理外币资产风险的需要日益增加。

在中国市场开放进程中,中国内地金融机构也越来越多地与境外金融机构开展国际业务。

首先,随着“一带一路”建设的推进,“一带一路”相关国家将开展大量基建项目,预计中国在参与这些项目方面将发挥重要作用。根据普华永道估计,2016年,“一带一路”相关国家新公布的项目总额上升至4000亿美元左右,同比增幅2.1%,最终价值涨幅可能高达10%。亚洲开发银行一份报告表示,直至2030年,发展亚洲地区将需投资共26万亿美元或每年1.7万亿美元建设基础设施,以维持其增长势头。基建投资的落差(投资需求与现行投资水平之间的差额)在2016~2020年的五年期内估计占预计该地区国内生产总值的2.4%。亚洲开发银行预计这一落差通过财政改革可填补40%,通过私营部门可填补60%。中国内地金融机构(包括政策性银行和商业银行)以及中国推动的专业投资基金和多边金融机构将在资助“一带一路”项目方面担当重要角色。2016年,中国与“一带一路”相关国家的贸易额约为9535.9亿美元,工程合约总额约为1260.3亿美元。“一带一路”项目的融资渠道包括优惠贷款、银团贷款、出口信用保险、行业基金、债券投资、委托资产管理、持有股权等。

同时,中国一直鼓励境内企业“走出去”进行全球布局来促进中国本土的产业转型,并以此作为企业改革的重要内容。因此,企业发展国际业务包括进行有效的并购是重要发展方向之一。中国内地银行可以通过发行债券等多重方式为这些企业提供外币资金。

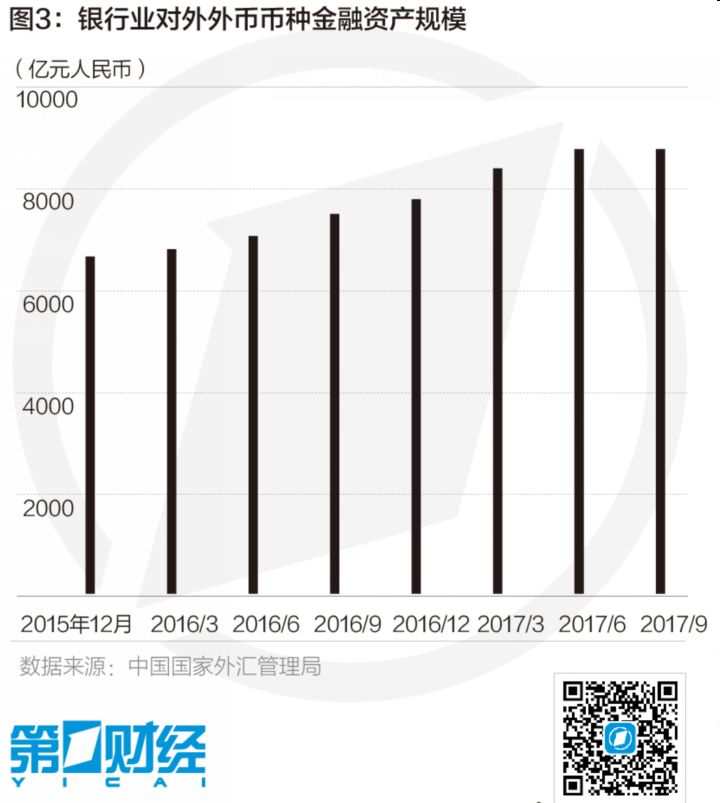

如上所述,由于国际贸易、“一带一路”基建项目及企业发展国际业务都需要资金,中国内地金融机构的资产负债表中,外币的占比将不断增加,其中又会以美元占最大部分。外币资产的利息收益会受到利率风险及汇价风险的影响(图3)。因此,中国内地金融机构对使用风险管理工具对冲外币资产利率及汇率风险的需求将不断增加,中国内地金融机构除越来越多利用境内场外市场上的风险管理工具外,也需与境外机构进行场外利率及外汇衍生产品交易,为其日益增加的外币资产作对冲,使得相关需求也逐步增加。

在监管新规下为中国内地跨境场外衍生产品交易结算选择更有效的解决方案