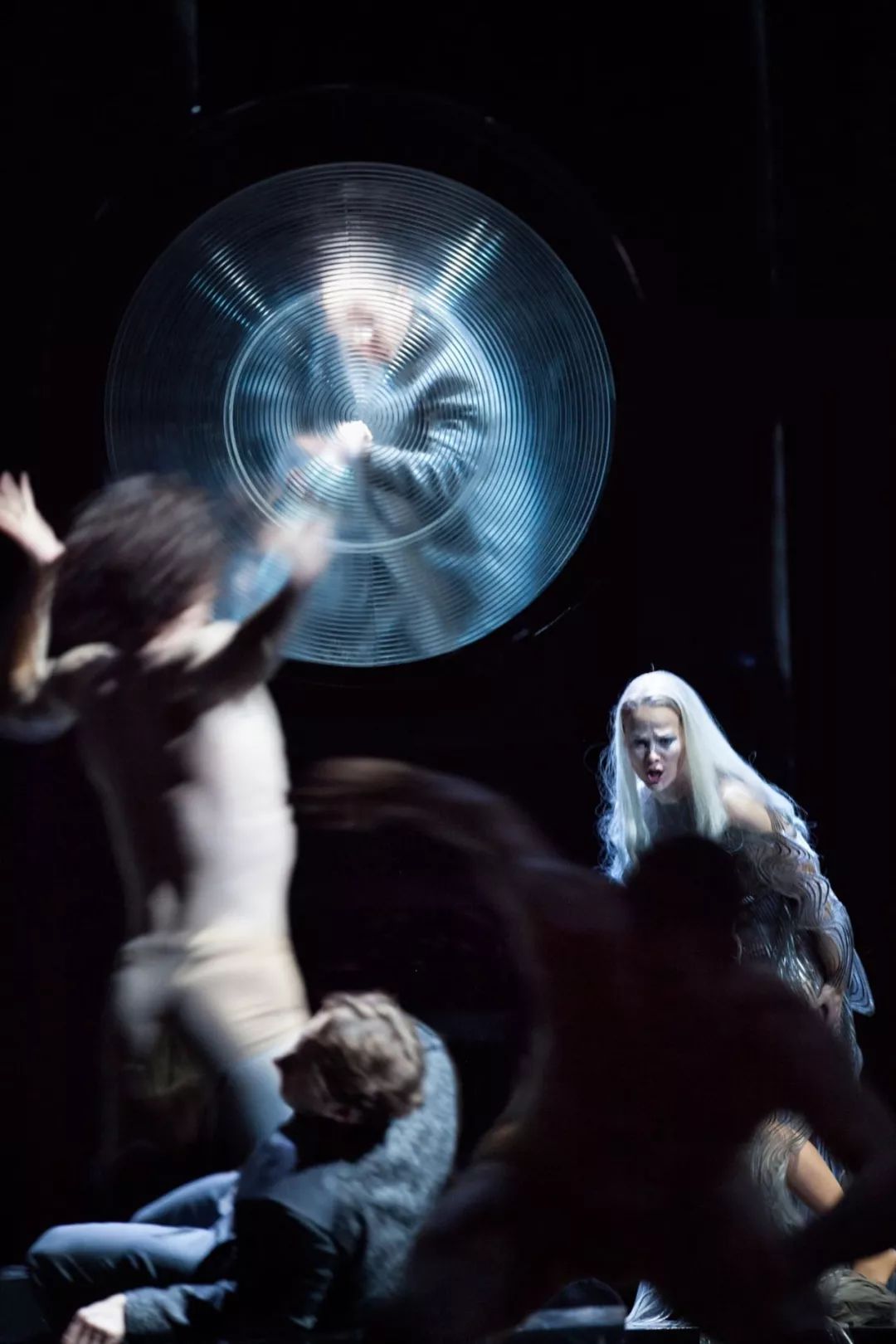

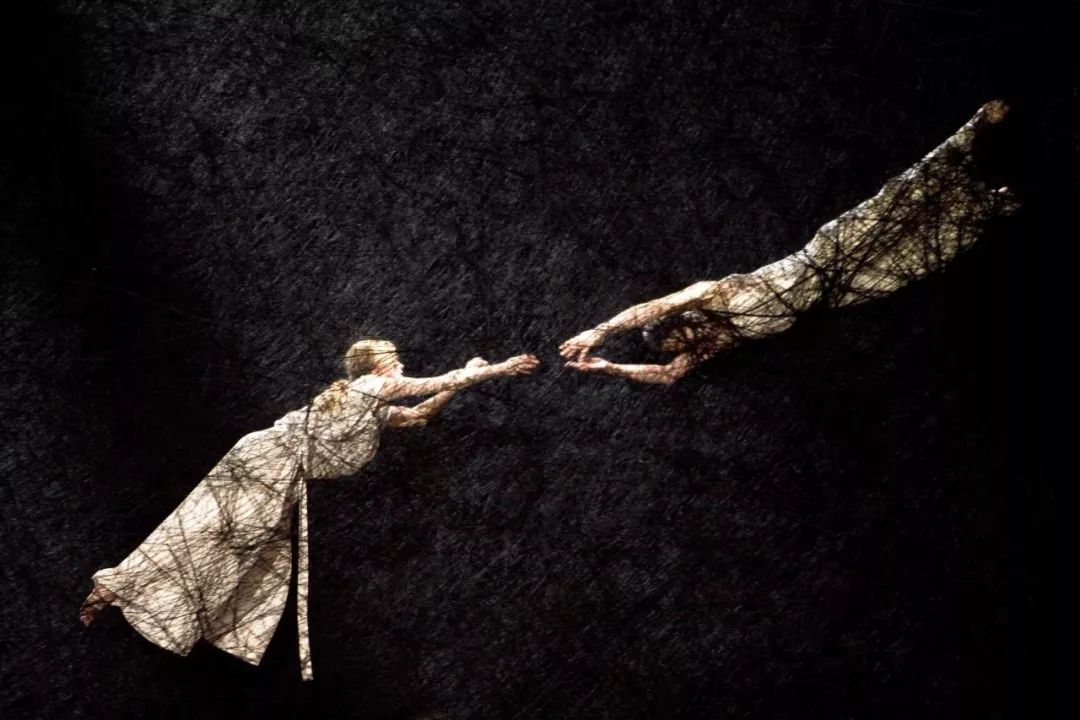

Marina Abramović |

Pelléas et Mélisande

如今,戏剧和当代艺术之间的距离难免令人感到困惑。两个看似应当有不少交集的领域,互动并没有那么频繁,关系也不算亲密。不过,如果单独讨论舞美,我们不难发现视觉艺术出身的创作者在重塑剧场观念这件事上其实颇有心得。因此,从这个角度来看,当代艺术家在剧场里的实践又是相当值得关注的。

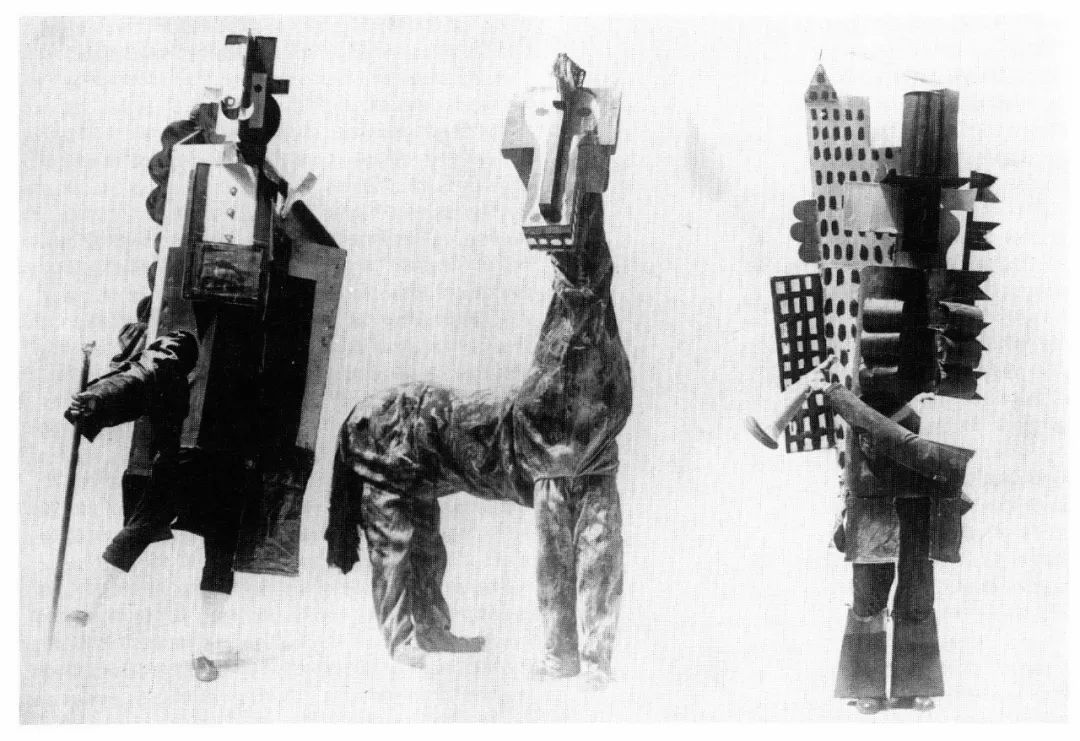

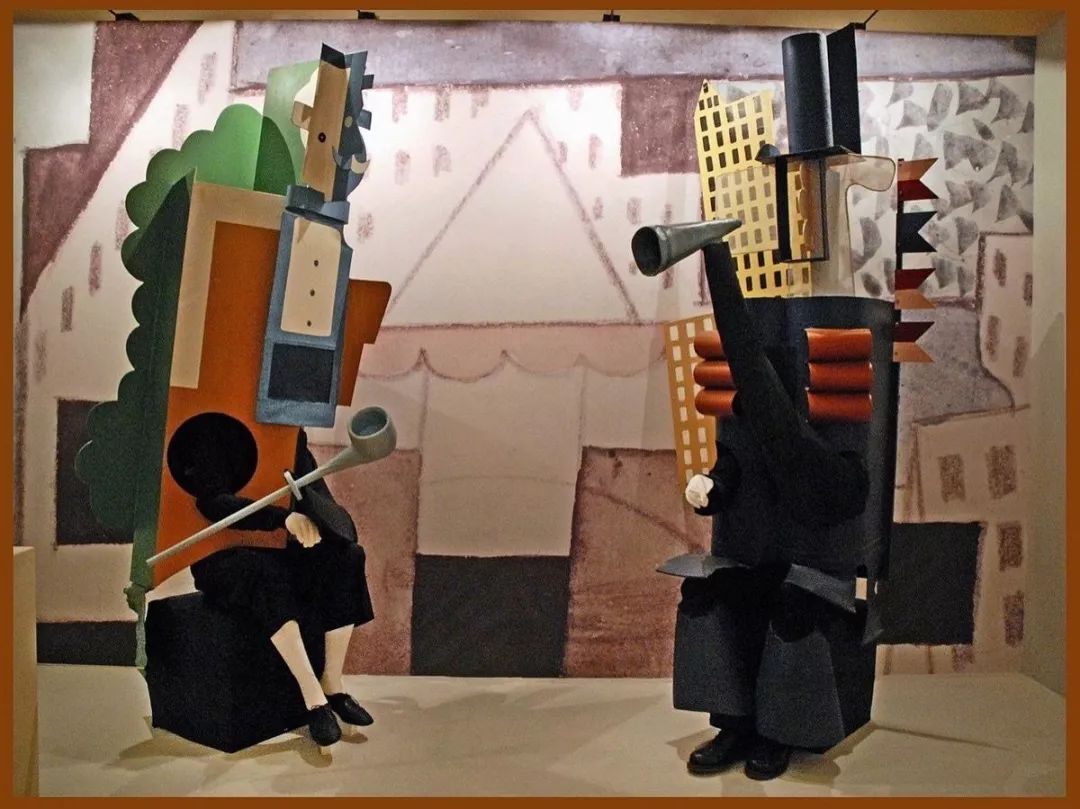

舞台美术作为一种艺术形式,有它严密和自洽的逻辑。这个领域中顶尖的实践者,一方面需要对戏剧作品的意义理解地相当透彻,另一方面,又要对空间和美学表达有极强的把控能力。在过去,视觉艺术家参与舞美设计,是很常见的事情。毕加索和俄罗斯芭蕾舞团

Ballets Russes

,达利与英国皇家歌剧院

Royal Opera House

之间,都有过非常深入的合作。至于爱德华·蒙克,更是以舞美身份在当年包办了易卜生的大部分作品。

1917年,毕加索居住于意大利,为迪亚西列夫执导的俄罗斯芭蕾舞剧《游行》

Parade

设计舞美与服装,芭蕾剧情由法国诗人让·谷克多策划,著名前卫作曲家埃里克·萨蒂也作为主创之一加入。当年的毕加索邂逅了芭蕾舞演员奥尔加·科赫洛娃,两人于1918年结婚。

那么目前活跃在当代艺术领域的艺术家们,在舞美方面的造诣是否能够与前辈相提并论呢?让我们简单直观地考察一番。

安迪·沃霍尔

Andy Warhol

年轻时也曾经有过“戏剧梦”。不过起初他一心想当演员,无奈演技实在不尽如人意,后来只好被调派到置景部门工作。

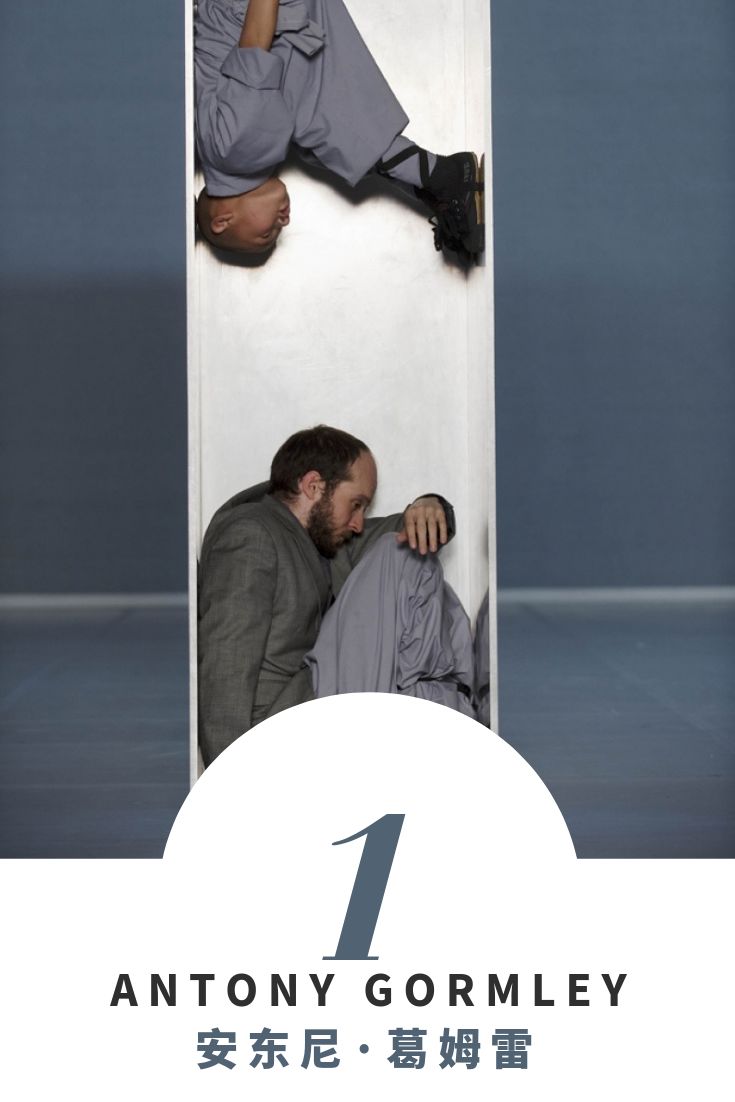

英国雕塑家安东尼·葛姆雷是不折不扣的“舞台美术高产优等生”。对现代舞尤其偏爱的他,非常在意脱离于叙事之外的客观表达。葛姆雷认为身体和地面以及重力之间的关系,形成了一种独特的,流动的语言。同时,他也曾不止一次表示,职业舞者的工作是慷慨和苛刻的,因为他们将生命本身当作了沟通的主要媒介。

Sutra,下同

比利时热门编舞希迪·拉比·彻卡欧

Sidi Larbi Cherkaoui

自2005年起开始与安东尼·葛姆雷积极合作,至今已完成了六部大剧场作品,其中值得留意的不少。

2008年,希迪·拉比·彻卡欧和安东尼·葛姆雷与我们河南少林寺武僧共同完成了舞蹈作品 《经文》

Sutra

。刚柔并济,属于难得一见的跨界佳作。

Babel(words)

2010年,两人携手完成了比利时皇家歌剧院委约作品 Babel(words),安东尼·葛姆雷借此成功拿下一座奥利弗

(Olivier Award for Outstanding Achievement in Dance)

。

Icon

2016年,希迪·拉比·彻卡欧和安东尼·葛姆雷再度接受哥德堡剧院舞团

GöteborgsOperans Danskompani

的邀约,为其定制了

Icon

。

Icon

演出时,舞台上散落着3.5吨粘土。舞者们将粘土与肢体串联,试图讨论社会环境中意见领袖和文化偶像以周期为单位的形成方式,及其或脆弱,或难以言喻的更替过程。

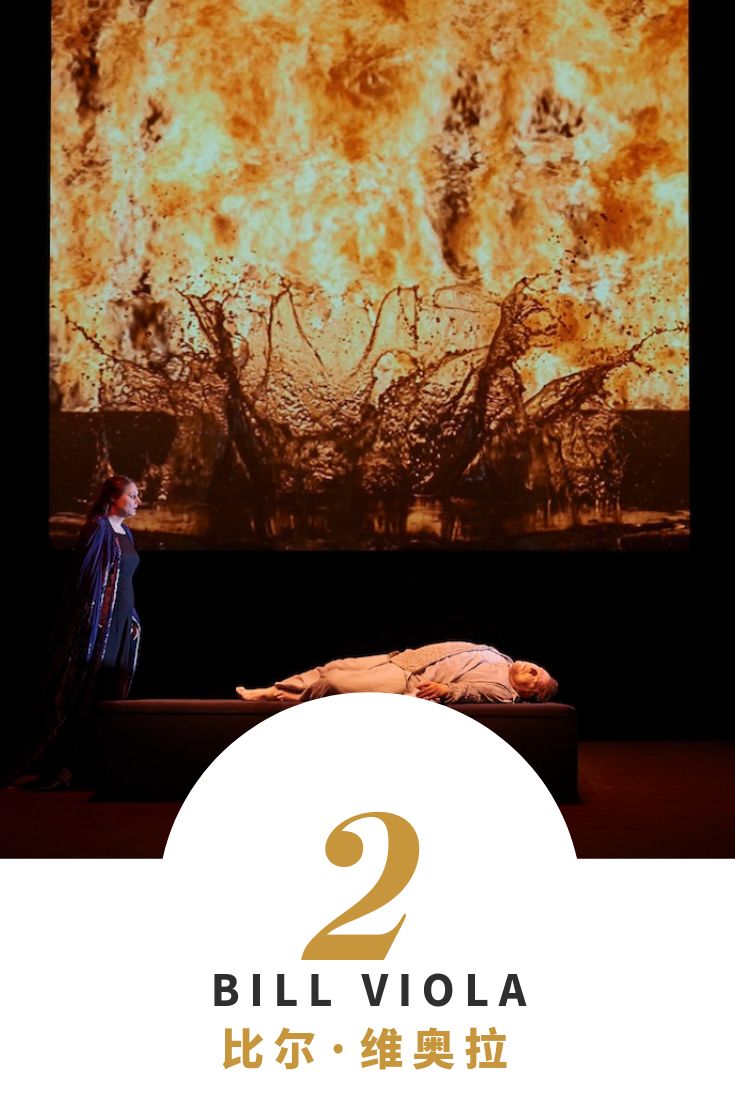

美国影像艺术家比尔·维奥拉在歌剧方面的尝试则要省力许多。2005年,他在巴黎歌剧院的邀请下,与著名导演彼得·塞拉斯

Peter Sellars

共同完成了瓦格纳的三幕剧《特里斯坦与伊索尔德》

Tristan und Isolde

。

这场歌剧耗时多日,每天进场的观众只能看到一幕。演出过程中,比尔·维奥拉创作的影像内容,以投影的方式呈现在管弦乐队上方的屏幕上中。

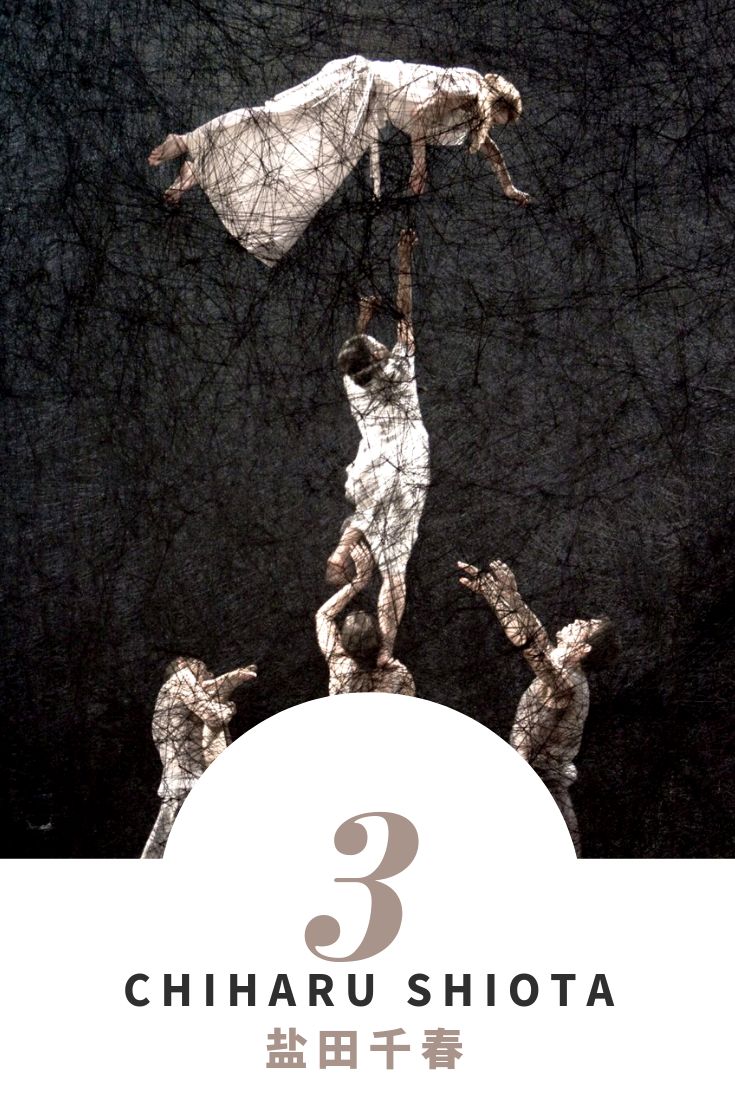

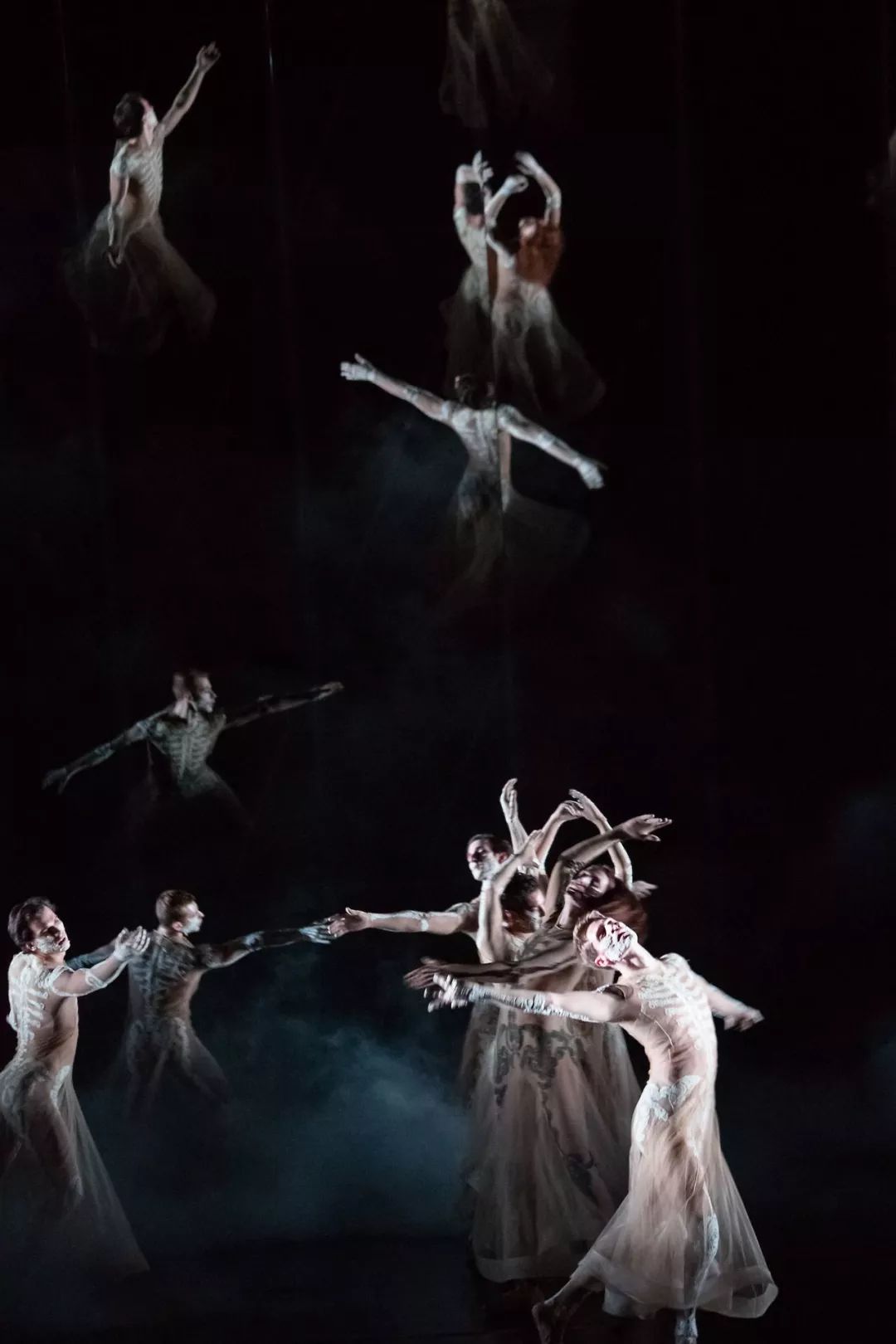

2011年,德国现代舞编舞萨莎·华尔兹

Sasha Waltz

在布鲁塞尔皇家歌剧院委约下,与常驻柏林的日本艺术家盐田千春

Chiharu Shiota

合作完成了惊艳整个歌剧界的《松风》。该作品曾于2016年到访香港新视野艺术节,在此截取一段作品简介,与各位分享。

月亮映照海面,海风掀动浪花,松针层叠交错,晦暗月色中流连着被尘缘所困的幽灵姐妹 ─ 松风与村雨,她们因着僧人的探询,现身诉说自身的故事⋯⋯ 日本能剧的经典剧目《松风》,在萨莎·华尔兹和她舞团的演绎之下,既保存东方传统剧场的含蓄简约,又具备西方歌剧音乐的深厚宏大,加上当代舞蹈流丽澎湃的表达力,糅合出一种崭新舞台美学,被欧陆媒体誉为「令人难忘的总体艺术作品」。

著名当代古典音乐作曲家细川俊夫的作品充满日本传统音乐印记,在《松风》中,他撷取能剧的精髓,以超脱的乐音描绘出敏锐剔透的情感和大自然佗寂之美;歌剧演员与舞者相互交替、反覆推进,将凄怨激烈的情感和诡秘的存在状态,演绎得恰到好处;舞台上意象鲜明、一虚一实的巨网和木造框架,营造出时空桥梁,让灵魂回到凡间寻求最终的解脱。

我们都喜欢的大卫·霍克尼,不仅会舞美,还会设计服装,在跨界这条路上走得特别潇洒自如。他认为不同的旋律对应着不同的颜色,而颜色与情绪直接相关。霍克尼从上世纪70年代开始系统性钻研歌剧舞美,曾在纽约、法国和维也纳等地“接单无数”的他作品雅俗共赏,在业内外拥有不俗的口碑。

The Rake’s Progress

1975年,他为格林德伯恩歌剧节斯特拉文斯基作品《浪子历程》

The Rake’s Progress

制作的新古典主义布景和服装,被评论家一致认定为歌剧史上的里程碑式作品。

霍克尼为旧金山歌剧院设计的《图兰朵》,同样也是个人风格明显,却又点题的质感佳作。

成名之后的格哈德·里希特,比较少跟剧场互动。但是,上世纪五十年代,当他还是学徒的时候,里希特曾以布景画师的身份在德国小城齐陶

Zittau

的市立剧院中,短暂实习过六个月。

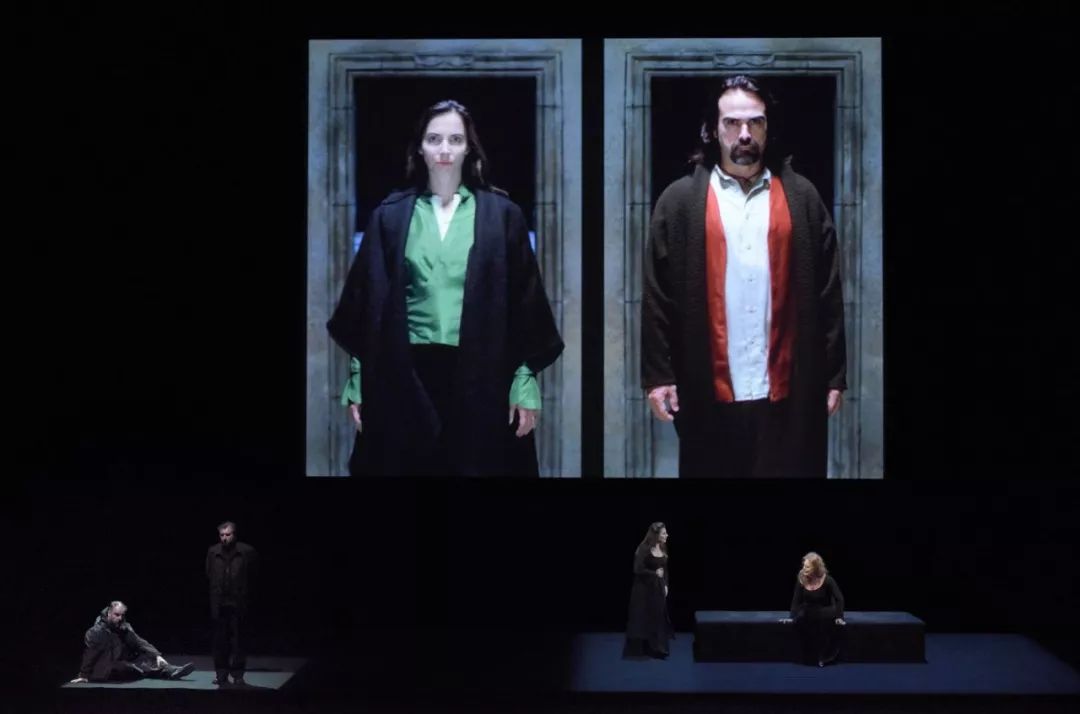

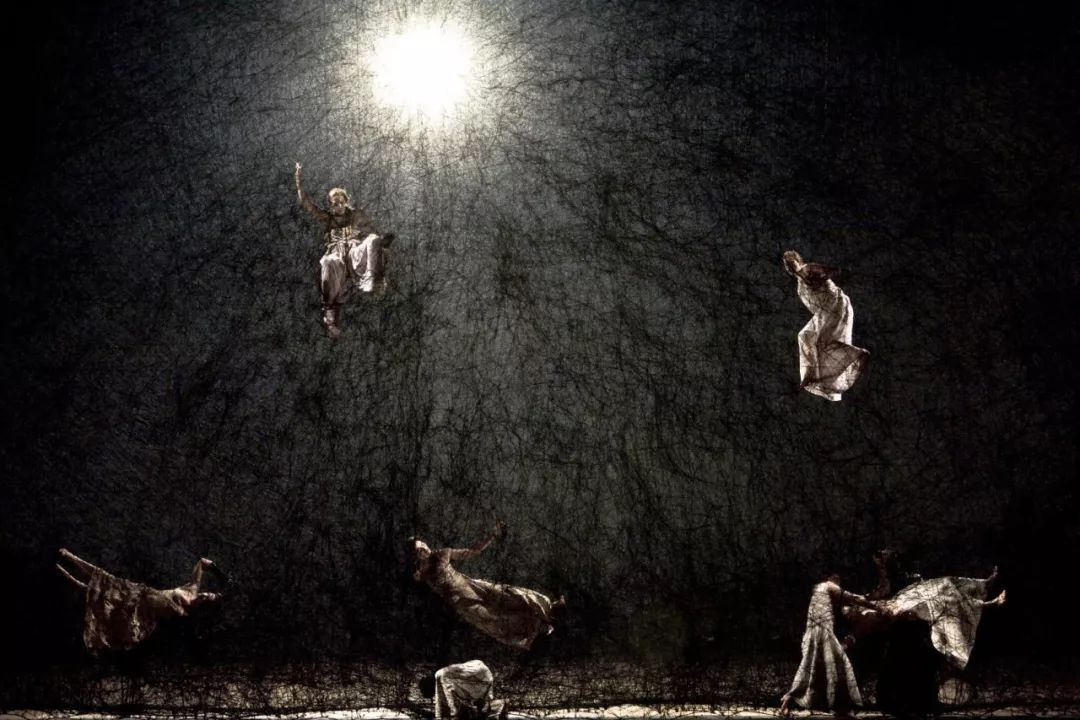

玛丽娜·阿布拉莫维奇曾经说过这样的一句话:“行为艺术家,理应讨厌剧场。” 她认为剧场中的一切过于虚假,与行为艺术追求的真实性完全无法兼容。

Boléro

但是,随着时间的推移,“行为艺术教母"的履历上,也开始耐人寻味地出现歌剧作品了。阿布拉莫维奇曾先后两次与比利时热门编舞希迪·拉比·彻卡欧合作。

"To be a performance artist,

you have to hate theatre."

/

Marina Abramović

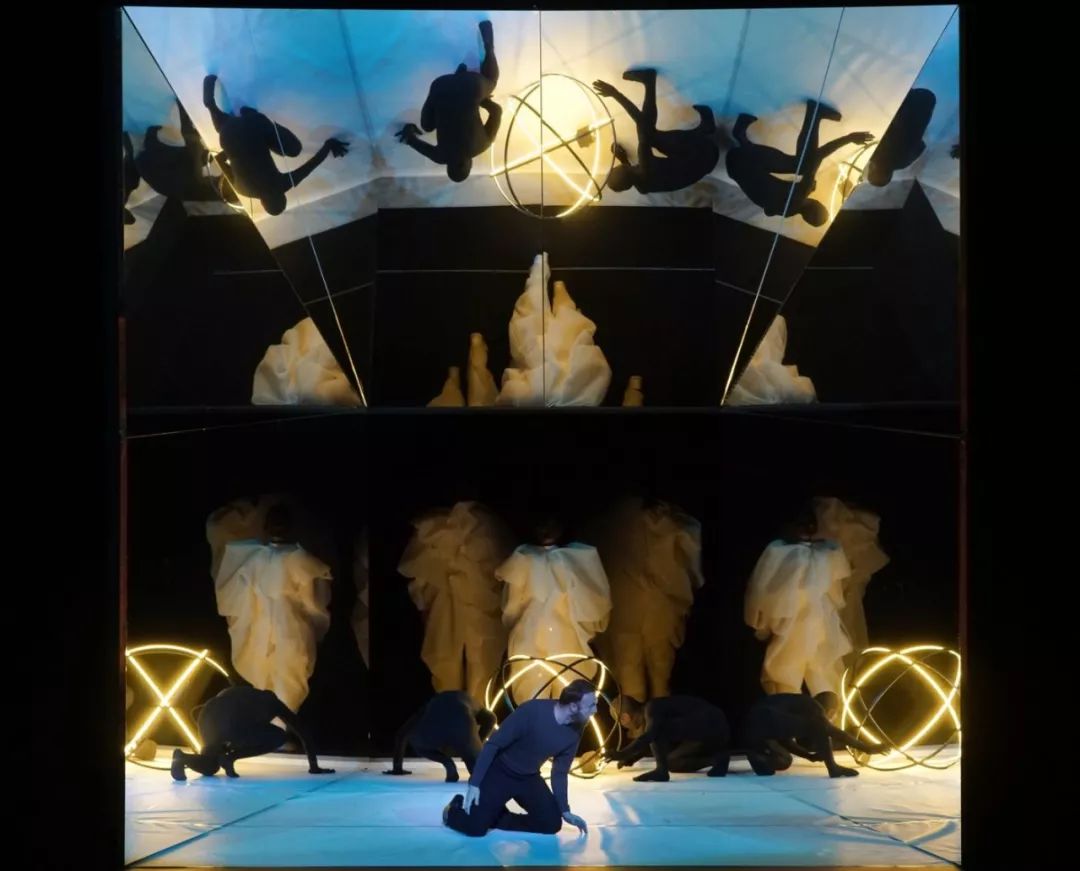

2013年,他们在巴黎歌剧院携手完成了作品

Boléro

。今年年初,为了纪念德彪西逝世一百周年,两位又在法兰德斯歌剧院呈现了五幕歌剧《佩利亚斯和梅丽桑德》

Pelléas et Mélisande

。

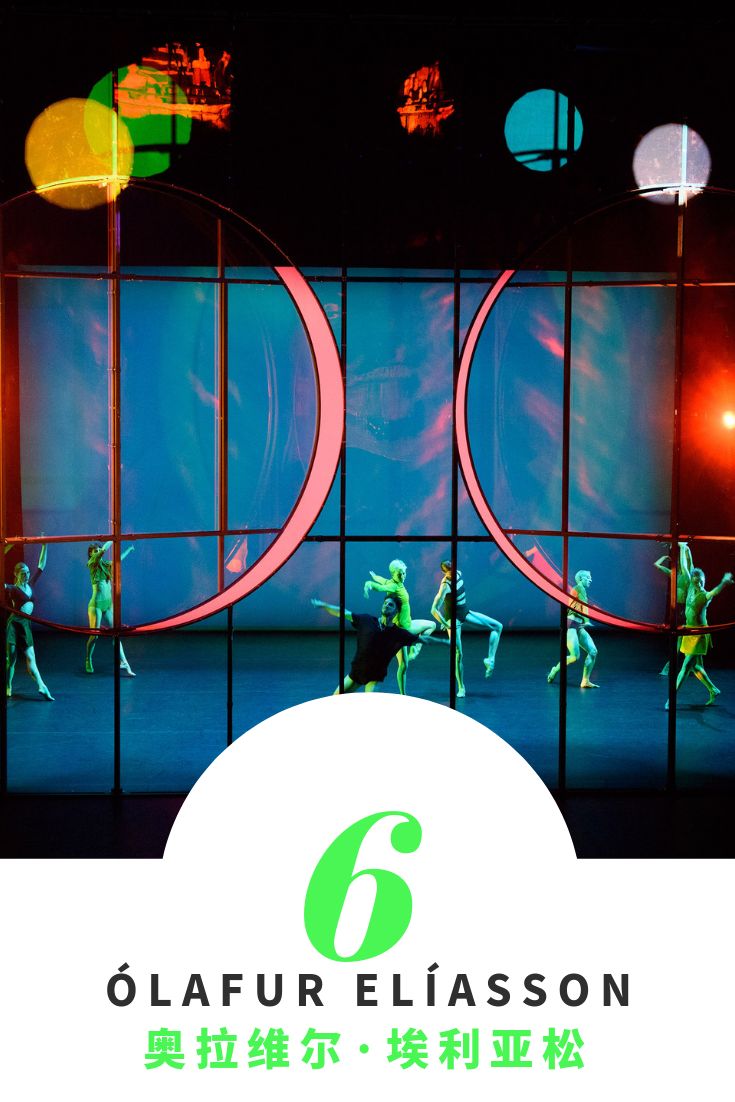

知名艺术家奥拉维尔·埃利亚松以舞美、服装和灯光设计身份参与的最新歌剧作品《易波利与阿利希》不久前刚刚在柏林国立歌剧院首演。

《易波利与阿利希》是巴洛克时期重要作曲家拉莫的歌剧代表作。埃利亚松和导演

Aletta Collins

在拉莫原作的基础上提出了一个全面的景观概念,重新思考了时间、空间、光线、服装和动作之间的界限。

Hippolyte et Aricie

埃利亚松将他对诸如水、雾、光和反射等自然现象的广泛探索与歌剧情节联系起来,创造出了诸如黛安娜的森林、冥王星的地下世界以及海王星海等空间。于是,舞台上的歌手、舞者和唱诗班成为了“光的工具”,并通过他们的服装和动作与空间进行着多层次的互动。

Tree of Codes

另外,2015年曼彻斯特国际艺术节期间,埃利亚松与编舞韦恩.麦克格雷格

Wayne McGregor

和音乐人

Jamie xx

共同完成的跨界先锋舞蹈作品《幻之森》同样可圈可点。作为视觉概念设计师,埃利亚松将雕刻书中文字的无重状态,透过大量的镜像反射,在舞台上无限延展,迷幻诗意。

来自伊朗的女艺术家斯瑞•娜莎特

Shirin Neshat

2017年在萨尔茨堡艺术节期间跨界指导完成了歌剧作品《阿依达》。