陕西榆林那名忍不住疼痛而跳楼的产妇引爆了大众的舆论热潮,不管谁对谁错,这件因分娩而自尽的奇事和一尸两命的悲惨结局都引得大家唏嘘不已,叹息过后反思一下,

产房里的致命原因从来都不少,细菌感染就曾是极猖狂的一个。

Tips:

产妇的四大致命原因:

1

产褥热

2

产后出血

3

妊娠合并心脏病

4

子痫(又称“妊娠痫证”)

医学历史剧《尼克病院》剧照

纵贯古今,分娩这件事一直是每个临产女性的天然鬼门关,因为忍不了疼痛而纵身坠楼的实在是少之又少,但因为产褥热而丧命的人却多到无法计量。

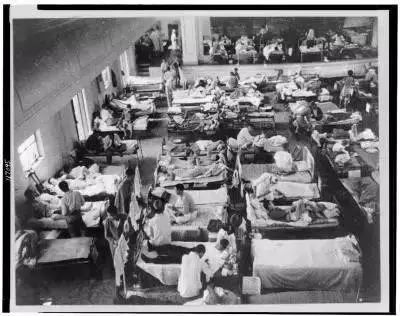

19世纪的病房

回到

19世纪的上半叶

,医学虽然已经在科学的路上大步前行了,但很多领域都还是一片处女地,

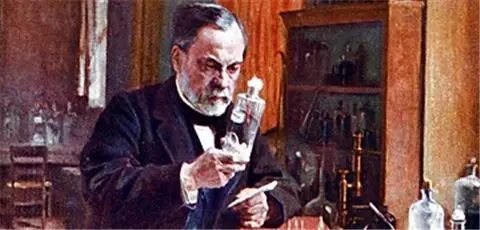

巴斯德

还没有发现微生物,细菌学也还是处女地的其中之一。

路易·巴斯德(Louis Pasteur),近代微生物学奠基人

如今手术前,没人会不消毒,但当时,有个医生因为呼吁大家手术前洗个手,被医学界diss得屁滚尿流,这人叫

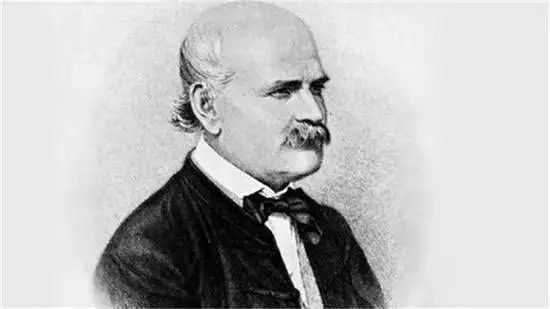

伊格纳兹·菲利普·塞麦尔维斯(Ignaz Philipp Semmelweis)

,一位奥地利产科医生。

伊格纳兹·菲利普·塞麦尔维斯(Ignaz Philipp Semmelweis)

他当时在维也纳总医院的第一产科门诊里工作,产妇的死亡率高达13%—30%,主凶就是产褥热——生育后因细菌感染下体而致命的产后病。

在没有微生物意识的时代里,束手无策的医生们只能对这种高发的死亡率习以为常,但

塞麦尔维斯(后简称“老塞”)

忍不住这种煎熬,总想找法治好这病。

塞麦尔维斯与患者

在调查中他发现,医院里产妇的死亡率并不是向来都这么高,这种飙升是在

1822年

医院允许学生亲自解剖尸体之后才开始的。

手术中的塞麦尔维斯

1840年

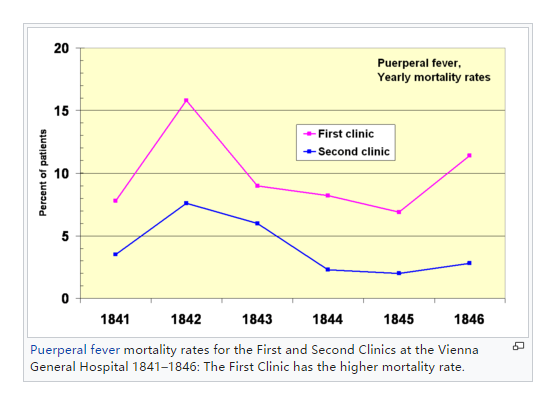

时两个门诊死亡率也出现了巨大差异——自家医院的第二产科门诊里因为产褥热致死的产妇只有2%,而第一门诊的死亡率却高出数倍。巧的是这年医院正好规定,学医的男生可以亲手解剖并只就职于第一门诊,学助产的女生不用解剖并只就职于第二门诊,这样的巧合让老塞觉得死亡率很可能跟参不参与解剖有关。

两个门诊的死亡率走势图

除了这样的“大数据”研究,好友的离世也用鲜血支持了他的猜想——好友在解剖一个因为产褥热而死的产妇时不小心给手上割了道口子,不久也因为产褥热去世了……

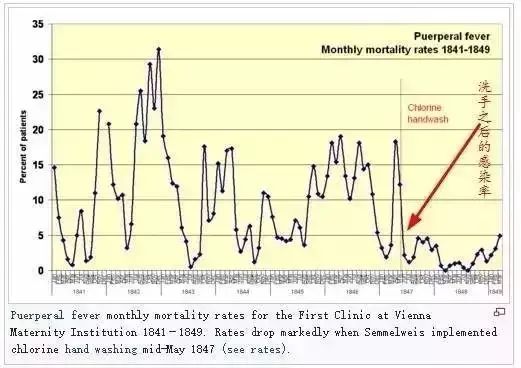

他试着让那些摸完尸体脓疮后直接给产妇接生的医生做点改变——

在接生前用漂白粉水彻底清洗双手。

不久后,医院的产妇死亡率神奇地降到了1%……

感染率走势图

看到这样的结果,老塞向同行传递了“

杀人的产褥热来自于医生们受污染的双手和器械

”的结论,那些以“悬壶济世、治病救人”自居的医生们本能地不想背

“杀人无数”

这个锅,于是群起攻之,拒绝接受老塞的消毒建议。

鲜血中的刚愎自用

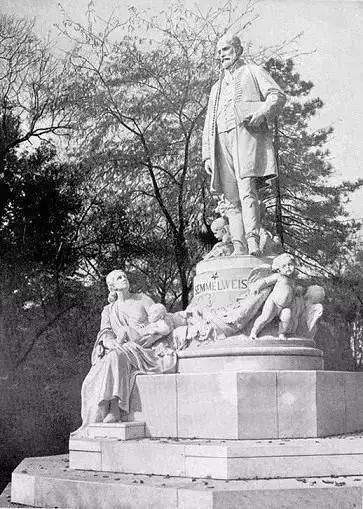

直到1865年老塞去世,巴斯德和科赫才建立了微生物学,用细菌感染解释了老塞的猜想,世人才明白了老塞的伟大,追封他为“母亲们的救星”,再后来还被尊为

“现代医院流行病学之父”。

后人为塞麦尔维斯所立雕像

这个结论除了为老塞正了名、把有效解决产褥热的消毒大法带到了产房里,还在近代医学史上留下了悲情一笔——导致了一名产科医生的卧轨自杀。

看过

《尼克病院

》的人应该还记得这部美剧开头的场景吧——医生克里斯琴森的剖腹产手术失败,母子双亡,而这已经是他的第12次失败了,内心的愧疚让他走上了举枪自尽的绝路。

《尼克医生》剧照

这个开头其实就是以那个卧轨自杀的产科医生为原型的,医生真名叫

古斯塔夫•阿道夫•米夏埃利斯(Gustav Adolph Michaelis),

德国人。

年轻时的古斯塔夫•阿道夫•米夏埃利斯Gustav Adolph Michaelis

当巴斯德证明了老塞的说法后,米夏埃利斯埋怨自己没有听取术前洗手的建议,内疚不已,觉得自己罪孽深重,最终选择了卧轨自杀……

生死问题上不免牵一发而动全身,无法忍受的产痛、医生没洗的双手、迟到的真理和扛不住的愧疚……你料不到哪一点就成了致命的因素,为了让这种不能弥补的遗憾尽量少的出现,

我们只能愿逝者安息,生者从前人的经验中吸取教训,珍视自己和他人的生命。