我的博士生导师Bohdan Paczynski教授他为人大方、敢于挑战主流。他在恒星演化、伽马射线暴、吸积盘、引力透镜、宇宙学等众多天文领域都做出了杰出的贡献。另外,即使晚年在死神降临之际,他也能坦然面对,豁达以待。生命有尽时,灵魂无绝期。谨以此文表达我对恩师无限的敬意和深深的怀念。

Bohdan Paczynski(1940.2.8-2007.4.19),Janusz Sobolewskis摄于1974年

撰文 毛淑德(清华大学;国家天文台)

编辑 郑晓晨(清华大学) 丁家琦

2017年4月19日,距离恩师 Bohdan Paczynski教授辞世,已经整整十个年头。这些年来,我常常回想起关于他的点点滴滴。作为我的博士生导师,Bohdan无论在科研还是生活方面,都对我产生了极其深远的影响。2008年,在一个会议文集上,我曾发表过一篇英文纪念稿缅怀Bohdan

[1]

,但仍觉不够书表教授风采成就之万一。

Bohdan Paczynski教授1940年2月8日生于如今的立陶宛首都、当时属于波兰的城市维尔纽斯(Vilnus,波兰语Wilno),青年时就已在科学圈崭露头角:他18岁撰写了人生中第一篇科学论文,24岁就已拿到博士学位。早年,他曾供职于哥白尼天文中心,工作需要,常常访学西方,足迹遍步剑桥大学、普林斯顿高等研究院、加州理工学院等众多声名赫赫的学术圣地。1981年,他在加州理工访问期间,恰逢波兰爆发团结工联运动,鉴于时局,他决定留在美国。当时,分别代表美国天文学领域理论和观测方面顶尖水准的两所大学——普林斯顿大学和加州理工学院,同时向他抛出了橄榄枝,他未对工资待遇提出任何要求的情况下,直接去了普林斯顿,直至离世,再未离开。

Bohdan的研究兴趣广泛,涉猎领域颇多,获得了美国科学院授予的(外籍)院士头衔,一生荣誉等身。一个天文学家梦寐以求的所有殊荣,他几乎都有斩获,包括美国天文学会的终身成就奖(Russell Lecturer),英国皇家学会爱丁顿奖章等等,以表彰其在恒星(尤其是双星)演化、(微)引力透镜、伽马射线暴、吸积盘以及宇宙学等不同领域做出的多个突破性贡献。他同样是第一位获得英国皇家天文学会三个主要奖项的天文学家。

图1. 普林斯顿大学行政楼Nassau Hall(图片来源:作者本人拍摄)

1987年,我通过了CUSPEA考试,并于次年前往普林斯顿大学(图1至图3)天体物理系攻读博士学位,这算是我学术生涯的一个开端。在Bohdan开授的《恒星》课上,我与他有了初次的交集。1990年,我有幸成为Bohdan的学生,之后两年,我们开展过不计其数的讨论。讨论时间并不固定,只要他有空闲,只要我有问题或结果。时至今日,讨论的场景依然历历在目:我们面对面坐在他狭长的办公室一角,背后是一块黑板,他手里摊开一个黄色的笔记本。Bohdan的物理图像尤为清晰,极擅长透过复杂表象提炼出最为简洁的物理本质,这很大程度上弥补了他自认为不甚突出的数学能力。讨论时,他往往用一张简图便能清晰明了地阐明自己的观点,或者,仅仅是基于基本的物理图像,便能推断出我计算多时的结果正确与否,这曾让我十分沮丧,却也令我获益匪浅,激发出不少灵感,比如,利用微引力透镜方法探查行星的想法正是源于我们的某次讨论。这些年来,我接触过形形色色的科学家,Bohdan“直指核心”的能力在众多优秀的天文学家中仍能算是首屈一指。

图2. 普林斯顿大学主图书馆(Firestone Memorial Library,图片来源:作者本人拍摄)

犹记得,我在普林斯顿学习期间,Bohdan和天体物理系的另外两位院士,Jerry Ostriker(时任系主任)和James Gunn(在天文学界影响极大的斯隆数值巡天项目的引领者),他们的办公室恰好分布在办公楼的三个角落上(第四个是教室)。虽然他在学术界地位举足轻重,其为人却极为谦逊。自1936年爱因斯坦奠定了微引力透镜的理论基础以来,时隔半个世纪,Bohdan第一个提出了其应用前景,从而开辟了微引力透镜(gravitational microlensing)这个领域。即便如此,在他看来,自己1986年那篇文章的最大贡献,不过是贡献了“暗物质”这个时髦词汇(buzzword)罢了。

图3. 普林斯顿大学的主校门,并不起眼,位于普林斯顿小镇的主街道(Nassau街)上。(图片来源:作者本人拍摄)

他偶尔也写写非主流(“crazy”)的文章,冒冒年轻人不敢冒的风险。坚持己见,不随大流是他的一大特点。1986年,他提出的伽马射线暴的宇宙学模型,与当时的主流观点背道而驰,饱受非议,由审稿人1992年毫不客气的负面评论可见一斑

[2]

。不过,结果证明,恰恰是我们的“非主流模型”与后来的观测最为相符,可见,真理往往掌握在少数人手中,这句话并非空谈! 毕业后我的研究兴趣转向宇宙学,他很是鼓励,叮嘱我道“有那么多的宇宙学家,他们人云亦云,那么,就一定会有所遗漏

[3]

”。他自己几乎每十年更换一个全新的研究领域,并能在不同领域做出革命性贡献。有意思的是,他初到普林斯顿时,已值不惑之年,觉得自己江郎才尽,很难写出好文章。但恰恰是那一年,他发表了三篇重量级文章,一篇提出了伽马暴的宇宙学新模型,一篇开辟了微引力透镜领域,还有一篇提供了宇宙学尺度上的微引力透镜新算法。当然,也多亏日新月异的天文探测和计算机技术,实现了他诸多天方夜谭般的构思。

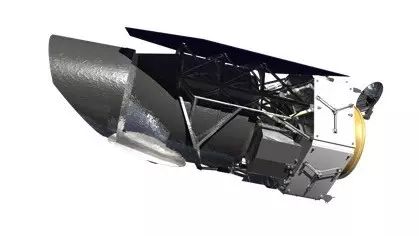

图4. 大视场红外巡天望远镜,造价约20亿美元,将于2025年左右发射。(图片摘自wfirst.gsfc.nasa.gov/)

相对于论文的数量,他更看重论文的质量,在他看来,一个人的学术生涯里,或许只有那么几篇文章是重要的

[4]

。我曾与他合作发表过八篇文章,这其中包括首次计算伽马射线暴宇宙学统计性质的工作,也包括了一项系外行星探测的新方法——微引力透镜法的提出。我们只用了不到3个星期的时间完成微引力透镜的相关计算工作并投稿,审稿人一度对这一方法的可行性很是怀疑

[5]

。所幸,宇宙从不吝于赐人以惊喜,迄今为止,天文学家们已经利用微引力透镜的方法探测到了超过50多个系外行星,证实了微引力透镜法完全可与其它方法相辅相成,在系外行星探测中占据一席之地。现在,基于微引力透镜法的行星探测已成为WFIRST卫星(《美国天文2010十年规划》中被美国国家科学研究委员会指定为NASA享有最高优先级的卫星)的三个科学目标之一(见图4)。当然,Bohdan也有出错的时候,难能可贵的是,对于自己的错误,他从不粉饰,甚至专门刊发过一篇文章指正自己的错误

[6]

。

图5. arXiv天体物理预印本上的第一篇文章

生活中的Bohdan极为朴素,日日衬衫、凉鞋,即使在正式场合也不过外加一件夹克。毕业多年后,我曾回访普林斯顿,和他一起去教工餐厅吃饭,付费时很诧异地发现他居然连装银行卡的钱包都没有,各类卡片只是用橡皮筋简简单单地捆着,一如他尽可能简化的生活。与之形成鲜明对比的是Bohdan在学术上的开明与大方:他热衷于分享自己的科学创意,却对署名敬谢不敏,哪怕是基于他的想法发表出来的文章。以至于,上世纪九十年代,在天文致谢索引中,他一度名列前茅,这让他很是快乐并为之骄傲

[7]

。同样,在指导学生毕业论文时,虽然他贡献良多,往往也并不热衷于署名。在他看来,与已然足够的知名度相比,自己更加享受分享知识的愉悦以及授人以渔的成就感。上世纪七十年代,他就曾公开发布了一套恒星演化程序,博得天文界一片赞誉。后来,Bohdan领导了光学引力透镜实验OGLE合作项目,他也坚持最大程度地数据公开。这一的决定虽然减少了项目组成员的发文数目,却极大地增加了数据利用率,很好地提升了项目影响和引用率,意义深远。在尝试新事物方面,他也相当前卫。1993年,他与希伯来大学的Tsvi Piran和哈佛大学的Ramesh Narayan联合在天体物理学预印本(arXiv/astro-phpreprint) 上发表了第一篇文章(图5),引领了电子预印本的潮流,他很是引以为傲。

图6. 普林斯顿天体物理系,坐落于僻静的二层小楼(Peyton Hall);图右的角落曾经是Bohdan的办公室。(图片来源:作者本人拍摄)

普林斯顿天体物理系(图6)有着优良的学术传统和浓郁的学术氛围,这与Bohdan等人的积极引导不无联系。原本系里每天下午有个茶歇讨论,Bohdan在此基础上还发起了一个晨间的“咖啡时间(coffee hour)”,组织大家讨论最新发布的文章。为调动大家的参与积极性,每天早上,他都会手拿一个摇铃,绕行于各个办公室间。在他孜孜不倦的努力下,久而久之,大家习惯于聚到休息间,讨论各类问题。事实证明,不同思想间的碰撞,往往更能迸溅出绚烂的花火。1998年,Bohdan凭着敏锐的直觉率先指出伽马射线暴可能产生于恒星形成区,在该文中他就致谢了晨间咖啡的参加者们,感谢他们曾给予他诸多启发和建设性意见

[8]

,如今这篇文章已成经典,引用高达880余次。

Bohdan初从波兰到美国时,对美国的自由体制极为推崇。随着居住日久,他慢慢开始抱怨美国电视节目的无聊透顶,抱怨美国政府的无所作为,甚至两次遗失他的绿卡申请表。终有一日,他恍然大悟,自己之所以对美国吐槽不断,恰恰是由于他已将美国视为自己的归属之地,正如同自己当年对波兰的诸多不满情绪一样,想明白了这一点,他选择加入了美国籍。1992年美国大选时,他曾一度在克林顿、布什和佩罗之间摇摆不定,却最终选择了后者,认为佩罗其人“要么引领美国走向辉煌,要么彻底将美国带入低谷,这样就有其他人来引领美国走向辉煌了”

[9]

。 在他看来,美国的科研体制与欧洲相比,存在一个明显缺点:科学家很难建立自己的长期科研团队。他也曾抱怨美国基金资助的严苛与无情,即使自己在伽马射线暴领域做出了突出贡献,却依然拿不到赞助。在1998年发表的一篇会议文集中,他甚至赌气地提及“这个工作没有得到任何资助”

[10]

。其实,在普林斯顿工作期间,哥伦比亚大学曾有意聘请他,他也曾一度动心打算离开,为表挽留,普林斯顿大学为他提供了唯一一次研究经费。尽管基金资助不容乐观,1995年马普天体物理所聘请他出任所长一职时,却被他回绝,因为他明确地了解自己的专长所在,虽然他业余时间也喜欢讨论“天文政治”(astro-politics),但却对管理兴趣寥寥。

Bohdan晚年一直与脑癌做斗争,历时两年左右,直至去世。治疗时,医生采用了一种对大脑直接注射的新疗法,这一疗法对其他人毫无效果,唯他例外,活的甚至比医生估计的还要长久。他私下认为真正奏效的并非新疗法,而是因为自己听从儿子的建议成为一个虔诚的素食者。生病期间,他几乎都忘了自己是在用借来的时间享受科学的乐趣

[11]

,去世前一年还在发表文章。虽然受病情所扰,他不能快速地加减乘除,打字也偶尔出错,可他的提问仍然十分尖锐,可见几何思维的用脑区域跟计算、语言的用脑区域完全不同。面对死亡的步步紧逼,他淡定自若、随遇而安,给周围的人留下了极为深刻的印象,愿意相信这世上或许真有勘破生死的先贤。他的离世是整个国际天文学界的损失,为此,美国天文学会、《自然》杂志、《纽约时报》等都刊发了讣告。最近,美国科学院也发表了由他的同事Bruce Draine撰写的传记回忆录

[12]

。

在我心目中,Bohdan Paczynski教授有着近乎完美的人格,他的专业态度、为人处事,堪为典范,他不仅是我的良师益友,也是我此生的奋斗榜样,也许终难企及恩师的高度,但哪怕只是在力所能及之间引导、影响我的学生,足矣。

图7. 普林斯顿研究生院(Graduate College);顶楼在考试期间不对学生开放。(图片来源:作者本人拍摄)

提到Bohdan,我不禁又回想起曾在普林斯顿度过的那些美好岁月。彼时,我常常晚归,自学习室回研究生院(见图7)宿舍大约需步行20分钟,途经一个高尔夫球场。即使是凌晨2、3点钟,仍常偶遇同样晚自习的学生。盛夏时节,高尔夫球场地绿意盈盈,在静谧的夜色中,甚至能听到夜莺美妙的啼叫。其实漫步整个普林斯顿,校园并不算大,但那里安宁、沉静,与北京的喧嚣、躁动截然不同,最重要的是有像Bohdan这样专业精湛、德行兼备的世界一流教授以及他们努力营造的浓郁学术氛围,实在是一个做学问的理想所在!

2015年7月,我第一次带家人拜访师母 Hanna Paczynski,聊天时忆及故人,教授音容宛在,不免悲从中来,不能自已。眼前仿佛又浮现了二十多年前那些熟稔的讨论场景,“让我画一张简图吧(Let me draw a simple picture)”,Bohdan架了架鼻梁上的深度近视眼镜,如是说。

参考文献和注释:

[1] http://pos.sissa.it/archive/conferences/054/065/GMC8_065.pdf

[2] I have read the revised copy of the paper sent to me by Bohdan Paczynski. The errors whichI pointed out in the original version have been corrected. However, the authors still ignore the extensive spectral and temporal evidence which I mentioned, making veiled references to them only as “theoretical arguments” and “elaborate theoretical models.” This seems to be as much as they can bring themselves to say. I don’t think too many will be fooled by it, and it should amuse many others, so I am willing to recommend this version for publication.(最后一句大意是:大家应该不会被这篇文章愚弄,[相反]它还会使许多人觉得可笑,所以我同意发表这篇文章。)

[3]“There are so many cosmologists out there, they have their own bandwagon. Theymust be missing something.”

[4]“you always need to publish interesting papers since you may have only a few important papers in your career.”

[5]This paper deserves publication in the Astrophysical Journal Letters. Much effort is currently being expended on projects to seek microlensing events of LMC and bulge stars by light and dark stellar mass lenses in a galaxy and it is incumbent upon theorists to provide the best guidance (even if this theorist is extremely skeptical that any convincing examples of gravitational lensing will be found in this way)

(我这个理论家非常怀疑能否用这种方法找到令人信服的引力透镜例子。)

[6] http://adsabs.harvard.edu/abs/1988ApJ...335..525P

[7] 天文学家致谢指数, http://www.pa.uky.edu/~verner/aai.html ; 1992年Bohdan并列7-8名,1995年并列2-3名,1996年并列10-14名。

[8]“It is a great pleasure to acknowledge many stimulating discussions and useful comments by … and many participants of the morning coffees at Peyton Hall.“,http://adsabs.harvard.edu/abs/1998ApJ...494L..45P

[9]“Either he fixes it, or breaks it so that somebody else has to fix it.”

[10]“This work was not supported by any grant”(http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0108522)

[11]“I tend to forget that I really function on borrowed time.”

[12]美国科学院传记回忆系列:

www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/paczynski-bohdan.pdf

赛先生2017科普创作协同行动

第六轮选题征集

(投票截止时间为4月23日14时)